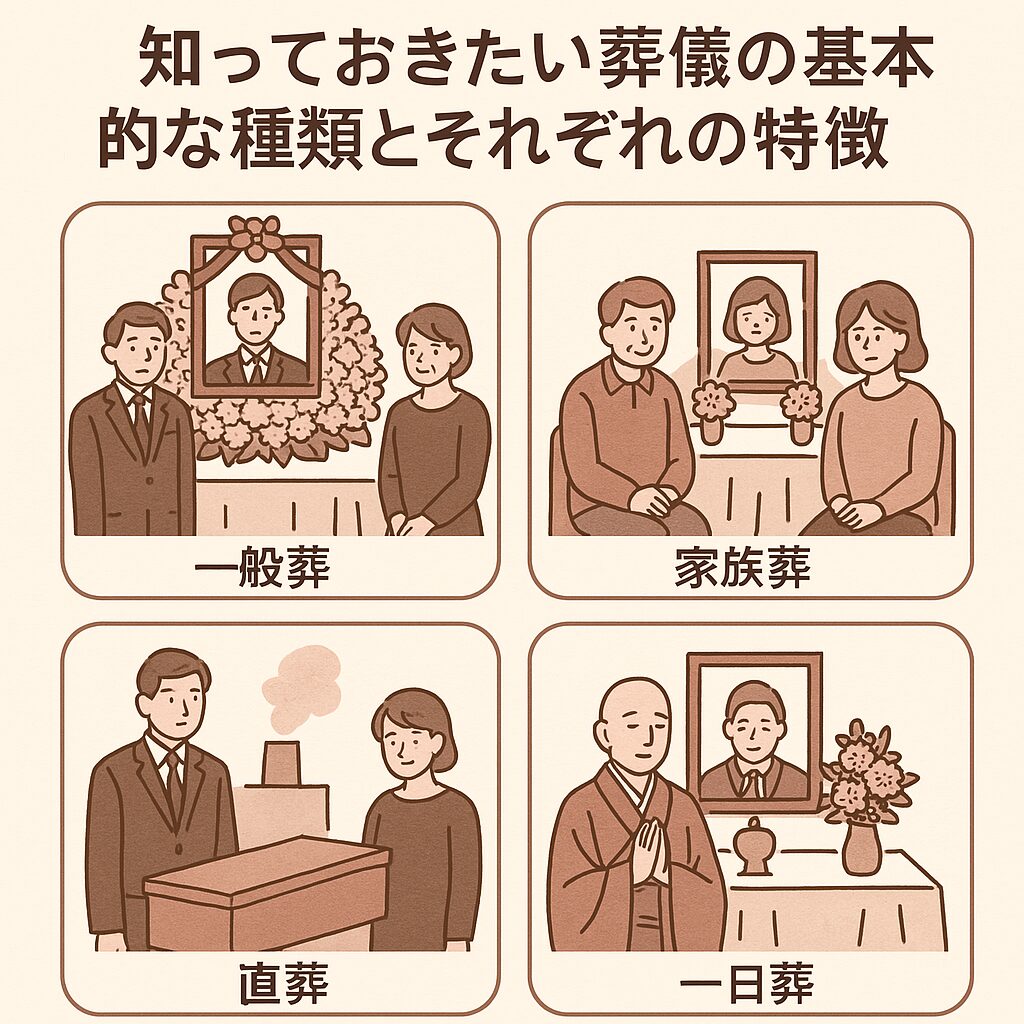

知っておきたい葬儀の基本的な種類とそれぞれの特徴

現代の日本では、葬儀のスタイルが多様化しています。

かつては「一般葬」が当たり前とされていましたが、今では家族葬や直葬、一日葬といった新しい形式の葬儀が広がりを見せています。

それぞれの葬儀には費用や参列者数、宗教的な儀式の有無などで違いがあり、遺族の希望や故人の意思、社会的なつながりに応じて選ばれる時代になりました。

葬儀を選ぶ際に大切なのは、形式の違いをしっかり理解したうえで、遺族にとっても無理のない形を見つけることです。

地域や宗派によっても慣習が異なるため、まずは代表的な葬儀の種類について知っておくと安心です。

ここでは、伝統的な一般葬から、近年ニーズが高まっている家族葬、費用面で注目されている直葬まで、それぞれの特徴を詳しく解説していきます。

伝統的な「一般葬」は今も主流?その背景と現代の変化

一般葬は、親族だけでなく知人や会社関係者、ご近所など広く参列者を招く形式の葬儀で、長年にわたり日本の主流とされてきました。

宗教的な儀式をしっかりと行い、通夜・葬儀・告別式といった流れを踏むことが特徴です。

特に仏式葬儀が一般葬では多く見られ、戒名や読経など宗派に応じた儀礼が行われます。

しかし近年では、こうした一般葬にも変化の兆しが見られます。

コロナ禍を経て、参列者の人数を絞るケースや、簡略化された儀式の希望が増えているのです。

また、費用面の負担や喪主側の準備の手間もあり、「形式よりも気持ちを大切にしたい」と考える人が増えているのも理由の一つです。

それでも、地域社会とのつながりを重視する家庭や、社会的立場のある故人の場合には、今も一般葬が選ばれる傾向にあります。

【H3】小規模で落ち着いた「家族葬」が選ばれる理由とは

家族葬は、故人の近しい親族やごく限られた友人のみで行う葬儀のことを指します。

ここ十数年で急速に一般化し、今では最も選ばれている葬儀形式の一つとなっています。

その理由は「ゆっくりとお別れができる」「余計な気遣いをせずに済む」といった遺族側の心理的な安心感にあります。

家族葬でも、一般葬と同様に仏式・神式・キリスト教式など宗教形式を取り入れることは可能ですが、式次第を自由にアレンジしやすい点が魅力です。

また、参列者が少ないことで会場の選択肢が広がり、費用を抑えることにもつながります。

ただし、後日訃報を知った人からの弔問や香典の申し出に対応する必要があるため、事前の告知方法や連絡体制にも配慮が求められます。

費用を抑えたい人に選ばれる「直葬(火葬式)」の実際

直葬、または火葬式とは、通夜や告別式といった式典を行わず、火葬のみで済ませる葬儀スタイルです。

特に高齢の一人暮らしの方や、身寄りが少ない方などに選ばれることが多く、費用負担を大きく抑えられる点が最大のメリットです。

一般葬が数十万円〜百万円単位になるのに対し、直葬は10万円台から可能なケースもあります。

一方で、宗教儀礼を重視する方や、故人をしっかり送りたいと考える遺族にとっては物足りなさを感じることもあります。

お別れの時間がほとんどなく、あっという間に火葬が終わってしまうため、事前に家族間で納得して選ぶことが重要です。

また、直葬を選ぶ場合でも、後日お別れ会や偲ぶ会を行うことで、気持ちに区切りをつけやすくなります。

新しい価値観に対応した多様な葬儀スタイル

近年、葬儀に対する考え方が大きく変わりつつあります。

従来は宗教儀礼を重視した厳かな式が主流でしたが、現代では「自分らしく」「家族に負担をかけずに」といった価値観が広まり、多様なスタイルの葬儀が選ばれるようになっています。

その背景には、高齢化や核家族化の進行、ライフスタイルの多様化が大きく関係しています。

例えば、短時間でシンプルに済ませたいというニーズに応える「一日葬」、宗教的な縛りを持たない「無宗教葬」、自然と共に還ることを望む人に支持される「樹木葬」や「散骨対応葬儀」など、それぞれに特徴があります。

こうした新しい葬儀の形は、単にトレンドというわけではなく、“どう送りたいか”“どう送られたいか”という個人の意思を反映した選択肢として、今後ますます注目されるでしょう。

「一日葬」が高齢化社会で支持されるワケ

一日葬とは、通夜を省略し、葬儀・告別式と火葬を一日で行う葬儀形式のことです。

時間的・体力的な負担が少ないため、特に高齢の遺族や参列者が多いケースで選ばれやすくなっています。

また、施設の使用時間が短いため、費用を抑えやすいというメリットもあり、コスト面からも支持されています。

一日葬は、形式はシンプルでも、宗教的な儀礼やお別れの時間をしっかりと取りたいという希望にも対応できる柔軟性があります。

例えば仏式の読経や焼香を組み込むことも可能で、「簡略化」と「心を込めた別れ」のバランスを重視する方にとって理想的なスタイルです。

特に遠方からの参列者が少ない場合や、身内だけで行う家族葬との組み合わせで実施されることも多くなっています。

宗教にとらわれない「無宗教葬」の流れと演出の工夫

無宗教葬とは、仏式や神式などの宗教儀礼を一切行わない葬儀のことを指します。

宗教にこだわらず、自由な形式で故人を見送れる点が支持され、特に若い世代や宗教的儀式に違和感を抱く人々に広まりつつあります。

無宗教葬では、読経の代わりに音楽を流したり、故人の思い出の映像を上映するなど、個人の人生を表現した演出が可能です。

重要なのは、ただ宗教色をなくすだけでなく、「故人らしさ」や「感謝の気持ち」が伝わる構成にすることです。

たとえば、お別れの手紙を朗読したり、参列者が思い出を語り合う時間を設けることで、温かく印象に残る式になります。

無宗教葬は自由度が高いため、葬儀社とよく相談し、演出の方向性を明確にしておくことが大切です。

自然回帰の「樹木葬」や「散骨対応葬儀」が注目される背景

自然葬の一種である「樹木葬」や「散骨対応葬儀」は、自然に還るという思想に基づいた葬送方法として近年注目を集めています。

樹木葬では墓石の代わりに樹木を墓標とし、自然に囲まれた静かな環境で眠ることができるのが魅力です。

管理が簡素で永代供養がセットになっている場合も多く、子どもに負担をかけたくないという理由で選ばれるケースが増えています。

一方の散骨は、遺骨を粉骨して海や山へ撒くスタイルの葬送で、法律上の注意点や許可が必要な場合もありますが、費用面のメリットや“自然と一体になれる”という精神的な満足感から希望者が増えています。

両者ともに、無宗教の考え方と親和性が高く、宗派にこだわらない人々に選ばれやすいのも特徴です。

これからの時代、環境や個人の価値観に配慮した新しい送り方として、ますます存在感を増していくでしょう。

宗教や場所、対象によって異なる葬儀の形式

葬儀にはさまざまなスタイルがありますが、それぞれに適した形式を選ぶためには、「宗教」「場所」「対象」といった要素を踏まえることが欠かせません。

仏教・神道・キリスト教といった宗教の違いによって葬儀の流れや作法は大きく異なり、形式を誤るとトラブルにつながる可能性もあります。

また、近年ではホールや斎場だけでなく、自宅で葬儀を行うケースや、家族の一員と考えるペットの葬儀も増えてきました。

加えて、故人の遺骨を長期間にわたって管理する「永代供養」や、遺体をどこにどのように安置するかといった「遺体安置形式」なども、葬儀の安心感や満足度に直結する大切な要素です。

こうした選択肢は年々広がっており、どの葬儀形式を選ぶかによって、遺族の負担や参列者の印象が大きく変わることもあります。

それぞれの違いを理解し、最適なスタイルを選ぶことが、後悔のない見送りにつながります。

仏式・神式・キリスト教式など宗教別の葬儀の違い

日本で最も多いのが仏式葬儀で、宗派ごとに異なる作法や読経、戒名の授与が行われます。

浄土真宗では「念仏」が中心ですが、曹洞宗や臨済宗では「お経」の内容や法話のあり方も変わります。

仏式の次に多いのが神道による神式葬儀で、こちらは「葬場祭」「遷霊祭」などの儀式を通じて、故人の御霊をしずめ、祖霊として祀る考え方に基づいています。

キリスト教式ではカトリックとプロテスタントで流れが異なりますが、共通して賛美歌や聖書朗読、神父や牧師による祈りが中心となり、宗教色が強くも温かみのある式となります。

このように宗教によって大きく異なるため、故人や遺族の信仰、または地域の慣習に合わせて、正しい形式で行うことが重要です。

「自宅葬」や「ペット葬」など新しいニーズに応える選択肢

かつては自宅で葬儀を行うのが当たり前でしたが、斎場や葬儀会館が普及してからは、自宅葬は一時的に減少しました。

ところが、近年再び注目を集めているのが「自宅葬」です。

住み慣れた場所で家族と静かに過ごしながら見送ることができる点や、他人の目を気にせずに儀式を行える点が評価されています。

ただし、自宅の広さや設備、近隣への配慮など準備すべきことも多いため、専門業者との連携が不可欠です。

また、家族の一員としての存在が大きいペットの葬儀も多様化しており、「ペット葬」という専門のサービスが提供されています。

火葬はもちろん、合同供養や納骨堂での管理など、ペットへの思いを丁寧に形にする動きが広まっています。

こうした新しい葬儀の形は、価値観の変化や個別の事情に寄り添う柔軟な選択肢として注目されています。

「永代供養葬」や「遺体安置形式」がもたらす安心と配慮

少子化や都市部での生活スタイルの変化により、「お墓を継ぐ人がいない」「遠方で管理が難しい」といった理由から、永代供養を選ぶ人が増えています。

永代供養葬では、契約した霊園や寺院が責任を持って遺骨の供養・管理を続けてくれるため、遺族に将来の不安を残さない形として支持されています。

納骨後に合同供養されるケースが多く、費用も比較的抑えられるため、経済的な面でも魅力的です。

また、葬儀までの間に遺体をどこに安置するかという「遺体安置形式」も重要なポイントです。

自宅安置が難しい場合は、専用の安置施設を利用することで、衛生面や保冷管理の配慮が行き届いた状態で故人を見守ることができます。

最近ではプライバシーや面会のしやすさを考慮した施設も登場しており、ニーズに合わせた選択が可能になっています。

こうした細かな対応が、遺族の精神的な安心感を支える大きな要素となっています。