大切な方を見送る際、葬儀の準備と並行して気になるのがその後のことではないでしょうか。

「葬儀費用に納骨費用は含まれているのだろうか?」「納骨には一体いくらくらいかかるのだろう?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

葬儀費用と一口に言っても、その内容は多岐にわたります。

一般的には、ご遺体の搬送から安置、通夜・葬儀・告別式、火葬といった、故人様をお見送りする一連の儀式にかかる費用を指します。

しかし、その後の納骨にかかる費用は、実は葬儀費用とは別に考えられることがほとんどです。

この違いを知っておかないと、後になって予期せぬ出費に慌ててしまうこともあります。

この記事では、葬儀費用と納骨費用の関係性から、納骨にかかる具体的な費用、さまざまな供養方法ごとの費用相場、そして費用を賢く準備・抑えるためのポイントまで、「葬儀費用に含まれる納骨費用について」あなたが知りたい情報を分かりやすく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、後悔のないお見送りと納骨の準備を進めるためにお役立てください。

葬儀費用と納骨費用、なぜ別々に考えられるの?

葬儀を終え、火葬が終わった後、遺骨をどこに納めるか、どのように供養していくかという「納骨」は、故人様を見送る大切なプロセスの一つです。

しかし、この納骨にかかる費用は、一般的に葬儀費用の内訳には含まれていません。

なぜ葬儀と納骨の費用は分けて考えられることが多いのでしょうか。

葬儀費用の基本的な範囲とは

まず、葬儀費用とは具体的にどのような範囲を指すのかを理解しましょう。

葬儀費用は大きく分けて「葬儀本体にかかる費用」「飲食接待費」「お布施(寺院費用)」の三つに分類されます。

葬儀本体にかかる費用には、祭壇の設営、棺、骨壺、遺影写真、霊柩車、火葬場の使用料などが含まれます。

これは、ご遺体を適切に安置し、通夜や葬儀といった儀式を行い、火葬を執り行うために必要な実費やサービス料です。

葬儀社への支払いの大部分を占めるのがこの部分です。

飲食接待費は、通夜振る舞いや精進落とし、会葬御礼品など、参列者へのおもてなしにかかる費用です。

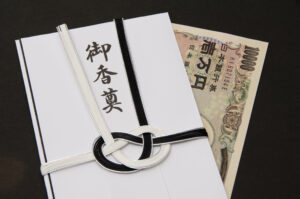

お布施は、読経や戒名をつけていただいたことに対して、お寺様にお渡しする謝礼を指します。

このように、葬儀費用はあくまで「葬儀という儀式とそれに付随するサービス」に対して発生する費用であり、火葬後に行われる「納骨」は含まれていないのが一般的です。

葬儀社から提示される見積もりを確認する際には、どこまでの範囲が含まれているのかをしっかりと確認することが重要です。

「葬儀費用は、火葬までのプロセスにかかる費用を指すことが一般的である」と覚えておくと良いでしょう。

納骨費用が葬儀に含まれない理由と例外

納骨費用が葬儀費用に含まれない最大の理由は、納骨の時期や方法が故人様やご遺族の意向、あるいは宗教・宗派、地域によって大きく異なるためです。

葬儀は故人様がお亡くなりになった後、比較的短期間のうちに執り行われますが、納骨は四十九日や一周忌といった節目に行われることが多く、火葬後すぐに納骨するケースもあれば、数年後に納骨するケースもあります。

また、納骨先も、先祖代々のお墓、新しく購入するお墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨など、多岐にわたります。

それぞれの方法によって、かかる費用や手続きが全く異なります。

葬儀の段階では、これらの納骨に関する詳細が決まっていないことも多いため、葬儀費用に一律に含めることが難しいのです。

ただし、例外的に、葬儀社が提携している霊園や納骨堂への納骨サービスをセットプランとして提供している場合や、散骨などの海洋供養を葬儀と合わせて申し込む場合に、一部の費用が含まれることもあります。

しかし、これはあくまで特別なケースであり、多くの場合は納骨に関する費用は別途発生すると考えるべきです。

「納骨の時期や方法が多様であるため、葬儀費用に含めるのが困難である」という点が、費用が分かれている主な理由です。

葬儀社に依頼できる納骨関連サービス

納骨費用は葬儀費用に含まれないのが一般的ですが、多くの葬儀社では、葬儀後の納骨に関する相談に乗ったり、手続きの一部をサポートしたりするサービスを提供しています。

例えば、提携している石材店や霊園を紹介してくれたり、納骨先の情報を提供してくれたりすることがあります。

また、近年では、葬儀社自身が永代供養墓や樹木葬といった新しい供養方法の窓口となっているケースも見られます。

遺骨の一時預かりサービスを提供している葬儀社もあります。

これは、納骨先が決まるまで、一時的に遺骨を安全な場所で預かってもらうことができるサービスで、自宅に遺骨を置いておくのが難しい場合などに便利です。

これらのサービスは有料の場合もありますが、葬儀後のバタつきやすい時期に、専門家のアドバイスを受けながら納骨の準備を進められるという点で大きなメリットがあります。

「葬儀社は納骨そのものの費用を請求するわけではないが、納骨先の紹介や手続きのサポート、遺骨の一時預かりといった関連サービスを提供している場合がある」ことを知っておくと、葬儀後の段取りがスムーズに進むでしょう。

葬儀後の手続き全体像と納骨費用の位置づけ

葬儀を終えた後も、ご遺族にはさまざまな手続きが待っています。

行政への届け出、公共料金や金融機関の手続き、遺産相続など、多岐にわたります。

納骨も、これらの葬儀後の手続きの一つとして位置づけられます。

火葬が終わると、「火葬許可証」に火葬済みの証明が押され、「埋葬許可証(または火葬証明書)」となります。

この埋葬許可証は、遺骨を墓地や納骨堂に納める際に必要となる非常に重要な書類です。

納骨先の決定、管理者(霊園や寺院)との契約、納骨式の準備、石材店への依頼(墓石への彫刻など)、そして実際の納骨という流れで進みます。

これらのプロセスの中で、納骨先の使用料、管理費、石材店への費用、お寺へのお布施など、納骨に関する費用が発生します。

葬儀後の手続きは、故人様が生前行っていたことや遺された財産に関わるものが中心ですが、納骨は故人様の安らかな眠りの場を確保するという、精神的にも重要な意味を持つ手続きです。

「納骨費用は、葬儀本体の費用とは切り離された、葬儀後の手続きの一環として発生する費用である」と理解し、全体のスケジュールと費用感を把握しておくことが大切です。

納骨にかかる具体的な費用とその内訳

納骨にかかる費用は、選択する供養方法によって大きく異なります。

また、同じ供養方法を選んだとしても、地域や施設の種類、契約内容によって費用は変動します。

ここでは、納骨にかかる具体的な費用項目と、代表的な供養方法ごとの費用相場について詳しく見ていきましょう。

納骨費用に含まれる主な項目

納骨にかかる費用は、大きく分けて「納骨先の使用に関する費用」「納骨作業に関する費用」「供養に関する費用」の三つに分類できます。

納骨先の使用に関する費用としては、お墓であれば永代使用料(墓地を使用する権利を得るための費用)、永代供養墓や納骨堂であれば使用料や管理費などが挙げられます。

これらは、納骨する場所を確保するために必要な費用です。

納骨作業に関する費用は、墓石に故人様の名前や没年月日を彫刻する費用、カロート(納骨棺)を開閉する費用、納骨作業自体を石材店などに依頼する場合の費用などが含まれます。

供養に関する費用としては、納骨式(法要)を執り行う際にお寺様にお渡しするお布施や、会食、引き物にかかる費用があります。

また、お墓を新しく建てる場合は、墓石代や工事費といった別途大きな費用が発生します。

永代供養墓や納骨堂でも、契約内容によっては刻字料や管理費が別途かかることがあります。

「納骨費用は、場所代、作業代、供養代など、複数の項目から構成されており、選ぶ方法によって内訳が大きく異なる」ことを理解しておきましょう。

供養方法別(お墓、永代供養、樹木葬など)の費用相場

納骨の主な方法としては、一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨などがあります。

それぞれの方法で費用相場は大きく異なります。

伝統的な一般墓に新しく納骨する場合、墓地代(永代使用料)に加えて墓石代と工事費がかかるため、総額で150万円から300万円以上となることが一般的です。

地域や墓地の広さ、石の種類によって費用は大きく変動します。

永代供養墓は、承継者がいなくても霊園や寺院が管理・供養してくれるお墓で、個別の区画を持つタイプや合祀(他の遺骨と一緒に埋葬)されるタイプなどがあります。

費用はタイプによって幅がありますが、合祀であれば数万円から20万円程度、集合墓や単独墓タイプであれば20万円から150万円程度が相場です。

納骨堂は、屋内の施設に遺骨を安置する形で、ロッカー式、仏壇式、自動搬送式などがあります。

利便性が高く、都市部に多いのが特徴です。

費用は30万円から150万円程度と、設備や立地によって差があります。

樹木葬は、墓石の代わりに樹木をシンボルとする埋葬方法で、里山型や公園型などがあります。

費用は合祀型であれば数万円から20万円程度、個別埋葬型であれば20万円から80万円程度が相場です。

散骨は、遺骨を粉末状にして海や山に撒く方法で、墓地や施設を必要としないため費用を最も抑えられる方法の一つです。

業者に依頼する場合、数万円から30万円程度で実施可能です。

「供養方法によって費用相場は大きく異なり、一般墓が最も高額になる傾向がある一方、合祀型の永代供養墓や散骨は比較的費用を抑えられる」ことを比較検討の参考にしてください。

納骨式にかかるお布施や石材店への費用

納骨を執り行う際には、納骨式(法要)を行うことが一般的です。

この納骨式には、お寺様に来ていただき、読経をあげていただくことが多いため、お布施が必要になります。

お布施の金額に明確な決まりはありませんが、一般的には3万円から10万円程度をお渡しすることが多いようです。

これは、地域や寺院との関係性、法要の規模によって変動します。

また、納骨をお墓に行う場合は、石材店に依頼して墓石に戒名や没年月日を彫刻してもらう費用がかかります。

彫刻費用は文字数やデザインによって異なりますが、数万円程度が一般的です。

さらに、納骨当日にカロートを開閉し、遺骨を納める作業も石材店が行うことが多く、この作業費用として数千円から数万円程度が発生します。

これらの費用は、納骨先の管理者に支払う費用や墓石代とは別に発生することがほとんどです。

「納骨式のお布施や石材店への作業費用は、納骨の際に見落としがちな項目であり、事前に確認しておく必要がある」ことを覚えておきましょう。

特に、お布施については、直接的な料金表がないため、寺院に相談するなどして目安を確認しておくと安心です。

想定外にかかる可能性のある費用

納骨費用を考える上で、想定外にかかる可能性のある費用についても考慮しておくことが重要です。

例えば、既存のお墓に納骨する場合でも、墓石の劣化が進んでいる場合は修繕費用がかかることがあります。

また、納骨スペースが足りなくなっている場合は、拡張工事が必要になることもあり、これにはまとまった費用が発生します。

遠方の墓地に納骨する場合は、交通費や宿泊費も無視できません。

さらに、納骨式に親族が集まる場合は、会食費や引き物代が予想以上にかかることもあります。

新しいお墓を建てる場合、墓地の区画によっては地盤改良が必要になるなど、追加工事が発生する可能性もゼロではありません。

永代供養墓や納骨堂でも、契約期間終了後の再契約費用や、遺骨の移動(改葬)が必要になった場合の費用など、将来的な費用についても確認しておくべきです。

「納骨には、場所や作業の費用だけでなく、お墓のメンテナンス費用、遠方への移動費用、会食費など、様々な付随費用が発生する可能性がある」ことを念頭に置き、少し余裕を持った予算を組んでおくことをお勧めします。

失敗しない納骨方法選びと費用を抑えるポイント

納骨は、故人様を供養する上で非常に大切な選択です。

一度納骨すると、後から変更するのが難しい場合も多いため、費用だけでなく、家族の状況や将来のこともしっかりと考えて選ぶことが重要です。

ここでは、後悔しないための納骨方法の選び方と、費用を賢く抑えるためのポイントについてご紹介します。

後悔しないための納骨方法の選び方

納骨方法を選ぶ際には、費用だけでなく、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。

まず、最も大切なのは、故人様の生前のご意向や、ご遺族の気持ちです。

故人様が特定の供養方法を希望されていたか、あるいはご遺族がどのような形で故人様を供養していきたいかを話し合うことから始めましょう。

次に、お墓参りのしやすさも重要なポイントです。

自宅からの距離や交通アクセスが良い場所を選ぶことで、定期的にお墓参りに行くことが負担になりにくくなります。

また、承継者の有無も考慮すべき点です。

将来、お墓の面倒を見てくれる人がいない可能性がある場合は、永代供養墓や樹木葬、納骨堂など、管理や承継の心配がない方法を検討する方が安心かもしれません。

宗教や宗派の考え方も、納骨方法を選ぶ上で影響することがあります。

特定の宗派では認められていない供養方法もあるため、菩提寺がある場合は事前に相談してみるのが良いでしょう。

これらの要素を総合的に考慮し、家族で十分に話し合った上で、納得のいく納骨方法を選ぶことが、後悔しないための鍵となります。

「納骨方法を選ぶ際は、故人の意思、家族の状況、将来的な管理、お墓参りのしやすさ、宗教観など、複数の要素を総合的に考慮し、家族でよく話し合うことが重要である」と言えます。

費用を抑えるための具体的な方法

納骨にかかる費用は決して安いものではありませんが、いくつかの工夫をすることで費用を抑えることが可能です。

最も費用に影響するのが、どの供養方法を選ぶかです。

前述の通り、一般墓は費用が高額になる傾向がありますが、永代供養墓や納骨堂、樹木葬、散骨などは比較的費用を抑えることができます。

特に、合祀型の永代供養墓や樹木葬、または散骨は、費用を最小限に抑えたい場合に有効な選択肢となります。

一般墓を選ぶ場合でも、公営霊園は民営霊園に比べて永代使用料や管理費が安価な傾向があります。

ただし、人気が高く、申し込みが抽選になることもあります。

墓石についても、石の種類やデザイン、大きさによって価格が大きく変わります。

シンプルなデザインを選んだり、国産の高級石材ではなく外国産の石材を選んだりすることで費用を抑えることができます。

複数の石材店から見積もりを取り、比較検討することも重要です。

また、納骨式を簡略化したり、会食や引き物を控えめにしたりすることでも費用を節約できます。

遺骨を自宅で供養する手元供養や、遺骨の一部をアクセサリーにするなどの方法も、お墓や納骨堂の費用がかからないため、費用を抑える選択肢の一つです。

「費用を抑えるためには、供養方法の選択が最も重要であり、公営霊園の活用、墓石の選び方、複数の業者からの見積もり比較、納骨式の簡略化など、様々な方法がある」ことを知り、状況に合わせて検討しましょう。

納骨までの流れと費用発生のタイミング

納骨は、火葬後すぐに行われるとは限りません。

一般的には、四十九日の法要に合わせて納骨を行うケースが多く見られます。

これは、仏教において四十九日が故人様の魂があの世へ旅立つ重要な節目と考えられているためです。

しかし、特に時期に決まりはなく、百か日、一周忌、お盆、お彼岸といった節目や、ご家族の準備が整ったタイミングで行っても問題ありません。

火葬後、遺骨は骨壺に納められ、自宅に持ち帰って安置することが一般的です。

この間を「後飾り祭壇」などで供養します。

納骨先が決まったら、管理者(霊園や寺院)と契約を結び、必要な手続きを行います。

お墓に納骨する場合は、石材店に依頼して墓石への彫刻や納骨作業の手配をします。

納骨式の日取りを決め、お寺様や親族に連絡します。

そして、当日に納骨式を執り行い、遺骨を納めます。

費用が発生する主なタイミングは、納骨先の契約時(永代使用料や使用料)、墓石の建立時(墓石代、工事費)、墓石への彫刻時、納骨作業時、そして納骨式当日(お布施、会食費など)です。

「納骨までの流れは、火葬後の遺骨安置から始まり、納骨先の決定、契約、準備、そして納骨式という段階を経て進み、費用はそれぞれの段階で発生する可能性がある」ため、計画的に準備を進めることが大切です。

事前に確認すべき費用に関する注意点

納骨に関する費用でトラブルにならないためには、事前にしっかりと確認しておくべき点がいくつかあります。

まず、最も重要なのは、提示された費用の内訳を細かく確認することです。

何にいくらかかるのか、不明瞭な点はないか、追加で発生する可能性のある費用はないかなどを担当者に質問し、明確にしてもらいましょう。

特に、永代供養墓や納骨堂の場合は、使用料に含まれるサービス内容(管理費、永代供養料、〇年後の合祀の有無など)や、年間管理費の金額と支払い方法、将来的な値上げの可能性などを確認しておくことが重要です。

お墓の場合は、永代使用料と年間管理費は別であること、墓石代には工事費が含まれているかなどを確認しましょう。

石材店に依頼する場合は、見積もりの内容を複数の業者と比較し、適正な価格であるかを見極めることも大切です。

お布施については、金額を直接尋ねるのが難しい場合もありますが、寺院の規模や地域によって相場が異なるため、他の親族や地域の慣習に詳しい人に相談してみるのも良い方法です。

「納骨費用については、見積もりの内訳を細かく確認し、年間管理費や将来的な費用、追加費用の可能性など、疑問点はすべて事前に担当者に質問して解消しておくことが、後々のトラブルを防ぐために非常に重要である」と言えるでしょう。

まとめ

この記事では、「葬儀費用に含まれる納骨費用について」というテーマで、葬儀費用と納骨費用の違い、納骨にかかる具体的な費用、さまざまな供養方法ごとの費用相場、そして費用を抑えるためのポイントについて詳しく解説しました。

葬儀費用は一般的に火葬までの一連の儀式にかかる費用を指し、納骨費用は火葬後の遺骨を特定の場所に納めるための費用であり、これらは別に考えられることがほとんどです。

納骨にかかる費用は、選ぶ供養方法(一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨など)によって大きく異なり、場所の使用料、納骨作業費、納骨式のお布施など、複数の項目から構成されます。

費用を賢く準備・抑えるためには、故人様やご家族の意向、将来的な管理、お墓参りのしやすさなどを考慮して最適な供養方法を選び、複数の業者から見積もりを取るなど、事前の情報収集と比較検討が非常に重要です。

また、年間管理費や将来的な費用、追加費用の可能性など、見積もりの内容を細かく確認し、不明な点は遠慮なく質問することがトラブルを防ぐ鍵となります。

大切な方を安らかに供養するためにも、この記事で得た知識を参考に、ご家族でよく話し合い、納得のいく納骨の準備を進めていただければ幸いです。