大切な方を見送るにあたり、避けて通れないのが葬儀や納骨にかかる費用です。

突然のことで心身ともに大変な状況の中、費用のことが頭を悩ませる方も少なくありません。

一体どれくらいの費用がかかるのか、内訳はどうなっているのか、そしてどうすれば費用を抑えられるのか、こうした疑問にお答えするために、この記事では葬儀費用と納骨費用それぞれの目安について、詳しく、そして分かりやすく解説していきます。

葬儀と納骨は人生において何度も経験することではないからこそ、事前に目安を知っておくことで、いざという時にも落ち着いて対応できるようになります。

この記事を最後までお読みいただければ、費用に関する不安を少しでも解消し、故人様を心を込めて送るための準備を進める手助けになるはずです。

葬儀費用の目安と内訳

葬儀にかかる費用は、どのような形式を選ぶかによって大きく変わってきます。

一般的に想像されるような会葬者を多く招くお葬式から、ごく近しい家族だけで行うもの、通夜や告別式を行わないものまで、様々な選択肢があります。

それぞれの形式にはメリット・デメリットがあり、費用もそれに応じて変動します。

この章では、主な葬儀形式ごとの費用相場と、葬儀費用を構成する主な内訳について詳しく見ていきましょう。

また、葬儀社からの見積もりを受け取る際に、特に注意すべき点についても解説します。

葬儀は人生最後のセレモニーであり、後悔のない形で故人様をお見送りするためにも、費用に関する正しい知識を持つことが非常に重要です。

葬儀形式ごとの費用相場

葬儀の形式は大きく分けて、一般葬、家族葬、一日葬、直葬(火葬式)などがあります。

それぞれの形式で、かかる費用は大きく異なります。

例えば、一般葬は会葬者が多く、式場も広く準備するため、費用は比較的高額になる傾向があります。

全国的な平均で見ると、一般葬の費用は150万円から200万円程度が目安とされることが多いですが、参列者の数や葬儀の規模、地域によって幅があります。

一方、家族葬は家族や親族など、ごく近しい方々のみで行うため、一般葬よりも費用を抑えることができます。

家族葬の費用相場は100万円から150万円程度と言われています。

参列者が少ない分、料理や返礼品の費用が抑えられることが大きな要因です。

さらに費用を抑えられるのが一日葬です。

一日葬は通夜を行わず、告別式から火葬までを一日で行います。

これにより、会場の使用料や人件費、料理などの費用が削減でき、費用相場は80万円から120万円程度となることが多いです。

最も費用を抑えられる形式が直葬(火葬式)です。

これは通夜や告別式といった儀式を行わず、ご遺体を安置した後、直接火葬場へ運び火葬のみを行う形式です。

費用相場は20万円から40万円程度と、他の形式と比べて大幅に安価になります。

ただし、お別れの時間を十分に取れない、親族から理解を得にくい場合があるなど、費用以外の面も考慮する必要があります。

どの形式を選ぶかは、故人様のご遺志やご家族の考え方、参列者の人数などを総合的に判断することが大切です。

費用だけにとらわれず、どのような形でお見送りしたいかをじっくり話し合いましょう。

葬儀費用の主な内訳

葬儀費用は、単に式場使用料や棺桶代だけではありません。

様々な項目が集まって構成されています。

大きく分けて、葬儀社に支払う「基本料金」、飲食接待費、そして宗教者へのお布施や謝礼の3つに分類できます。

基本料金には、ご遺体の搬送、安置、棺、骨壺、祭壇の設営、式場設営、運営スタッフの人件費、ドライアイス代などが含まれることが多いです。

この基本料金は葬儀社やプランによって内容が異なります。

例えば、祭壇の豪華さや棺の種類、使用する車両などが基本料金内で選べる範囲によって、最終的な費用が変わってきます。

次に飲食接待費ですが、これは通夜ぶるまいや精進落としなどの料理、会葬者への返礼品にかかる費用です。

これは参列者の人数によって大きく変動する項目です。

人数が多ければ多いほど、料理や返礼品の費用はかさみます。

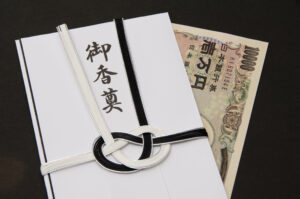

最後に宗教者へのお布施や謝礼です。

お寺の僧侶にお経を読んでもらったり、戒名をつけてもらったりした場合に支払うもので、金額に明確な定めはありません。

地域の慣習や寺院との関係性によって異なりますが、一般的には数十万円単位になることが多いです。

その他にも、式場の使用料、火葬場の使用料、マイクロバスなどの車両費、遺影写真の作成費、供花や供物の費用などがかかります。

見積もりを受け取る際には、これらの項目がどこまで含まれているのか、別途料金が発生する項目はないのかをしっかりと確認することが重要です。

特に「一式」とまとめられている項目は、詳細な内訳を確認するようにしましょう。

見積もり時の注意点

葬儀の見積もりは、葬儀費用を把握する上で非常に重要なプロセスです。

しかし、見積もり書の内容は専門的で分かりにくい部分も多く、注意が必要です。

まず、複数の葬儀社から見積もりを取ることを強くお勧めします。

同じような内容の葬儀でも、葬儀社によって費用は大きく異なることがあります。

最低でも2~3社から見積もりを取り、内容や金額を比較検討しましょう。

見積もり書を受け取ったら、記載されている項目を細かく確認します。

特に「一式」とまとめられている項目は、その中に具体的に何が含まれているのか、詳細な内訳を必ず確認してください。

例えば、「基本プラン一式」とだけ書かれている場合、棺や骨壺、祭壇、運営スタッフの人件費などが含まれているのか、それとも別途費用がかかるのかが不明確です。

不明な点があれば遠慮せずに質問し、納得いくまで説明を受けましょう。

また、見積もり金額が「最低価格」なのか、それとも「想定される総額」に近いのかを確認することも重要です。

葬儀では、想定外の費用が発生することもあります。

例えば、ご遺体の安置日数が増えたり、急遽会葬者が増えたりした場合などです。

これらの追加費用について、事前に説明を受けておくと安心です。

さらに、キャンセルや変更に関する規定についても確認しておきましょう。

万が一の事態に備え、キャンセル料の発生時期や金額などを把握しておくことは大切です。

見積もりはあくまで概算であり、実際の費用と多少異なる可能性はありますが、事前にしっかりと確認することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

納骨費用の目安と主な選択肢

葬儀が終わった後、次に行うことになるのが納骨です。

納骨とは、故人様の焼骨をお墓や納骨堂などに納めることを指します。

納骨にかかる費用も、選ぶ場所や方法によって大きく異なります。

近年では、伝統的なお墓だけでなく、様々な選択肢が増えています。

この章では、納骨場所の種類ごとの費用相場や、納骨以外にかかる費用、そして納骨の時期や一般的な流れについて詳しく解説します。

納骨は故人様の魂の安息の場所を決める大切な儀式です。

費用面だけでなく、ご家族の意向や将来的な管理についても考慮して、最適な方法を選ぶことが重要です。

納骨場所の種類と費用相場

納骨場所には、様々な種類があります。

それぞれ特徴や費用が異なり、ご自身の状況や考え方に合わせて選ぶことができます。

最も伝統的で一般的なのが、お墓への納骨です。

お墓は、公営霊園、民営霊園、寺院墓地などがあり、それぞれに特徴があります。

公営霊園は比較的費用が抑えられますが、人気が高く抽選になることがあります。

民営霊園は設備が充実していることが多いですが、費用は高めです。

寺院墓地は檀家になる必要がある場合が多く、お寺との関係性が重要になります。

お墓を建てる場合、土地の永代使用料と墓石代がかかります。

永代使用料は数十万円から数百万円、墓石代は数十万円から数百万円が目安となり、全体で100万円から300万円以上かかることも珍しくありません。

地域や墓地の場所、墓石の大きさやデザインによって費用は大きく変動します。

近年増えているのが、納骨堂への納骨です。

納骨堂は建物内に遺骨を安置する施設で、天候に左右されずにお参りできる、管理の手間がかからないといったメリットがあります。

納骨堂の種類には、ロッカー式、仏壇式、自動搬送式などがあり、費用も様々です。

費用相場は数十万円から100万円程度で、お墓を建てるよりも費用を抑えられることが多いです。

また、永代供養墓も選択肢の一つです。

これは、承継者がいなくても霊園や寺院が管理・供養してくれるお墓で、合祀墓、集合墓、単独墓などがあります。

合祀墓は他の人の遺骨と一緒に埋葬されるため、費用が最も安く、数万円から数十万円程度が目安です。

集合墓や単独墓は、ある程度の期間は個別に安置され、その後合祀される形式が多く、費用は数十万円から100万円程度です。

さらに、自然葬と呼ばれる海洋散骨や樹木葬も注目されています。

海洋散骨は海に遺骨を撒く方法で、費用は数万円から数十万円程度です。

樹木葬は樹木を墓標としてその周囲に埋葬する方法で、費用は数十万円から100万円程度が目安です。

これらの自然葬は、承継者の問題がない、費用が抑えられるといったメリットがありますが、お骨を再び取り出すことができないといった特徴もあります。

どの納骨方法を選ぶかは、費用だけでなく、供養の考え方や将来的な管理体制、ご家族の意向を十分に考慮して決定することが大切です。

納骨以外にかかる費用

納骨場所の費用だけでなく、納骨を行うにあたっては、他にもいくつかの費用がかかることがあります。

これらの費用も考慮に入れて、全体の費用を把握しておくことが重要です。

まず、納骨式を行う場合、宗教者へのお布施や謝礼が必要になります。

お墓への納骨であれば、お墓の前で読経してもらうためにお寺の僧侶に来てもらうことが一般的です。

納骨堂や永代供養墓でも、開眼供養や納骨法要を行う際に宗教者へお布施を渡します。

このお布施の金額は、宗派や寺院との関係性、地域の慣習によって異なりますが、数万円から十数万円程度が目安となることが多いです。

次に、戒名(法名、法号)をつけてもらう場合は、別途費用がかかります。

特に浄土真宗以外の宗派では、仏弟子になった証として戒名を受けることが一般的です。

戒名の位によって金額が大きく異なり、数万円から数百万円まで幅があります。

生前に戒名を受ける「生前戒名」を選択することも可能です。

また、お墓に納骨する場合は、墓石に故人の名前や没年月日を刻む必要があります。

この彫刻費用も数万円から十数万円程度かかります。

既存のお墓に納骨する場合でも、蓋を開ける作業や、カロート(納骨室)の掃除など、石材店に依頼する作業が発生することがあり、その費用も数万円程度かかることがあります。

納骨堂や永代供養墓の場合は、これらの費用は管理費に含まれている場合や、別途定める料金がかかる場合がありますので、契約内容をしっかりと確認しましょう。

その他にも、納骨式に参列してくれた方への会食費や引き出物代、遠方からの親族の交通費や宿泊費なども、納骨に関連する費用として考慮に入れる必要があります。

これらの諸費用も合わせると、納骨にかかる総額は、納骨場所の費用だけでは分からない部分が多くあります。

事前にしっかりと確認し、予算を立てておくことが大切です。

納骨時期と流れ

納骨を行う時期に明確な決まりはありませんが、一般的には四十九日の法要に合わせて行うことが多いです。

四十九日は故人様の魂が旅立つとされる節目の日であり、この日に合わせて納骨式を行うことで、故人様を無事に送り届けたことの区切りとする意味合いがあります。

しかし、必ずしも四十九日に行わなければならないわけではありません。

百箇日、一周忌、三回忌といった年忌法要に合わせて行ったり、遺族の気持ちの整理がついてから、あるいは納骨場所が決まってから行うなど、様々なケースがあります。

ご遺骨は自宅に安置しておくことも可能です。

大切なのは、ご家族でよく話し合い、皆が納得できる時期に行うことです。

納骨の一般的な流れとしては、まず納骨場所を決定します。

お墓、納骨堂、永代供養墓、自然葬など、様々な選択肢の中から、故人様のご遺志やご家族の考え方に最も合う場所を選びます。

納骨場所が決まったら、管理者に連絡を取り、納骨の手続きや日程を調整します。

お墓への納骨の場合は、石材店に連絡して墓石の準備や彫刻、納骨当日の作業を依頼します。

納骨式を行う場合は、宗教者にも連絡して日程の調整を行います。

納骨当日は、ご遺骨、埋葬許可証または火葬証明書、印鑑など必要なものを持参します。

納骨場所で宗教者による読経が行われ、その後、ご遺骨を納めます。

お墓であればカロートに納め、納骨堂であれば決められた区画に安置します。

納骨後は、参列者で会食をしたり、引き出物を渡したりすることが一般的です。

納骨には様々な準備が必要となるため、余裕をもって計画を立てることが大切です。

特に希望する納骨場所がある場合は、見学に行ったり、資料請求をしたりして、早めに情報収集を始めましょう。

葬儀費用と納骨費用、賢く準備・負担する方法

葬儀と納骨にかかる費用は、決して小さな金額ではありません。

いざという時に慌てないためにも、事前に費用の準備や、費用を抑える方法について知っておくことは非常に有効です。

また、これらの費用を誰がどのように負担するのかについても、事前に話し合っておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

この章では、葬儀費用と納骨費用を賢く準備し、負担するための具体的な方法について解説します。

公的な支援制度や保険の活用、そして家族間での費用負担に関する話し合いのポイントなど、実践的な情報をお伝えします。

費用を抑えるための具体的な方法

葬儀費用や納骨費用は、工夫次第で抑えることが可能です。

無駄な費用をかけずに、心温まるお見送りを実現するための具体的な方法をいくつかご紹介します。

まず、葬儀費用を抑えるためには、葬儀の形式を検討することが最も効果的です。

一般葬から家族葬、一日葬、直葬へと規模を小さくするにつれて、費用は大幅に下がります。

故人様やご家族の意向を踏まえつつ、費用の面も考慮して最適な形式を選びましょう。

また、複数の葬儀社から見積もりを取り、内容を比較検討することも非常に重要です。

同じ内容でも葬儀社によって費用が異なるため、相見積もりを取ることで適正価格を知ることができます。

ただし、安さだけにとらわれず、担当者の対応や評判なども考慮して信頼できる葬儀社を選ぶことが大切です。

葬儀の見積もり内容を精査し、不要なサービスやオプションを省くことも費用削減につながります。

例えば、祭壇の装飾をシンプルにしたり、会葬者の人数を絞って料理や返礼品の量を減らしたりするなど、工夫できる点は多々あります。

必ずしも豪華な葬儀が良い葬儀とは限りません。

故人様への感謝の気持ちを伝えることに重点を置けば、費用を抑えつつも心のこもったお見送りができます。

納骨費用についても、納骨場所の種類を選ぶことで費用を大きく抑えることができます。

伝統的なお墓は費用が高額になりがちですが、納骨堂や永代供養墓、合祀墓などを選択すれば、費用を大幅に削減できます。

特に費用を抑えたい場合は、合祀墓や海洋散骨、樹木葬といった自然葬も検討する価値があります。

ただし、一度納骨してしまうと後からやり直しがきかない場合が多いので、ご家族で十分に話し合って納得のいく方法を選ぶことが重要です。

また、生前に終活として葬儀や納骨について準備を進めておくことも、費用を抑えることにつながります。

生前予約割引を利用できる葬儀社や納骨施設もありますし、ご自身の意思を明確にしておくことで、遺された家族が迷うことなく、無駄な費用をかけずに済む場合があります。

費用を抑えることはもちろん大切ですが、故人様への供養の気持ちを忘れずに、無理のない範囲で計画を立てることが何よりも重要です。

公的な支援制度や保険

葬儀費用や納骨費用を準備するにあたり、公的な支援制度や保険を活用することも検討しましょう。

これらの制度や保険は、経済的な負担を軽減するのに役立ちます。

まず、公的な支援制度としては、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合に支給される「葬祭費」や、健康保険の被扶養者が亡くなった場合に支給される「埋葬料」があります。

支給額は自治体や加入している健康保険組合によって異なりますが、一般的に数万円程度が支給されます。

申請には期限がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。

また、生活保護を受けている方が亡くなった場合は、葬祭扶助制度を利用できる場合があります。

これは最低限の葬儀を行うための費用を公費で賄う制度です。

これらの公的な制度については、お住まいの市区町村役場や加入している健康保険組合に問い合わせて確認することができます。

保険としては、葬儀費用に特化した「葬儀保険」や、終身保険などを活用する方法があります。

葬儀保険は、加入後すぐに保障が開始されるものが多く、少額の保険料で大きな保障が得られる点が特徴です。

保険金は葬儀費用に充てることを目的としており、迅速に受け取れるようになっていることが多いです。

終身保険の場合、死亡保険金を受け取ることができますので、その保険金を葬儀費用や納骨費用に充てることができます。

ただし、保険の種類や契約内容によって、保険金が支払われる時期や金額が異なりますので、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

また、互助会に加入している場合は、積み立てた金額に応じて葬儀に関するサービスや割引を受けることができます。

互助会は、将来の冠婚葬祭に備えて毎月一定額を積み立てる仕組みです。

葬儀の規模や内容に応じて、積み立てた金額以上の割引やサービスが受けられる場合がありますが、契約内容や解約時の取り扱いには注意が必要です。

これらの公的な支援制度や保険を上手に活用することで、葬儀や納骨にかかる費用の負担を軽減することができます。

費用負担の決め方と注意点

葬儀費用や納骨費用を誰がどのように負担するのかは、事前に家族間で話し合っておくことが非常に重要です。

故人様に配偶者や複数の子どもがいる場合、誰が中心となって費用を負担するのか、どのように分担するのかを明確にしておかないと、後々トラブルになる可能性があります。

一般的には、故人の配偶者や子どもが負担することが多いですが、法律で明確に定められているわけではありません。

相続人が複数いる場合は、遺産の中から費用を支払うという考え方もありますし、相続分に応じて費用を分担するという考え方もあります。

しかし、相続の手続きには時間がかかる場合があり、葬儀費用はすぐに支払う必要があるため、一時的に誰かが立て替える必要が出てくることもあります。

最も理想的なのは、故人が生前に自身の葬儀や納骨について希望を伝え、費用の準備や負担者についても意思表示しておくことです。

エンディングノートなどを活用して、ご自身の希望や財産状況、誰に費用を負担してほしいかなどを具体的に書き残しておくことが、遺された家族にとって大きな助けとなります。

もし生前に話し合いができていない場合は、ご逝去後、遺族が集まった際に冷静に話し合い、皆が納得できる形で費用負担の方法を決定することが大切です。

その際には、それぞれの経済状況や故人との関係性などを考慮に入れると良いでしょう。

また、葬儀社や納骨施設の費用を支払う際には、領収書を必ず保管しておきましょう。

相続税の計算において、葬儀費用は債務控除の対象となる場合があります。

ただし、控除の対象となる費用には制限がありますので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

費用負担に関する話し合いは、感情的になりやすいデリケートな問題ですが、後々の遺族間の良好な関係を保つためにも、避けては通れない重要なプロセスです。

葬儀と納骨の費用に関する一次情報と考え方

葬儀や納骨の費用について調べていると、様々な情報が出てきます。

平均費用や相場といった統計的な数字は参考になりますが、実際の費用は個別の状況によって大きく異なります。

一般的な情報だけでは見えてこない、リアルな費用感や、費用だけにとらわれずに考えるべき大切なことについて、一次情報に基づいた視点から解説します。

これは、単なるデータではなく、実際に葬儀や納骨に関わった経験や、多くの事例を見てきたからこそお伝えできる、より実践的で深みのある情報です。

費用に関する不安を解消し、後悔のない選択をするためのヒントがここにあります。

経験談から見るリアルな費用感

葬儀や納骨の費用は、ウェブサイトやパンフレットに記載されている「目安」や「プラン料金」だけでは把握しきれない部分が多くあります。

実際に葬儀や納骨を経験した方々の話を聞くと、想定外の費用が発生したり、逆に工夫次第で費用を抑えられたりといったリアルな声が聞かれます。

例えば、ある家族葬の事例では、当初見積もりは100万円程度だったものの、故人が好きだった花を祭壇にたくさん飾りたいという希望を叶えた結果、追加で数十万円かかったというケースがあります。

また別の事例では、直葬を選んだものの、親族から「せめてお別れの時間は欲しい」との声があり、急遽一日葬に変更したことで費用が大幅に増えたという話もあります。

これは、葬儀は費用だけでなく、参列者の心情や故人様への想いを形にするものであるため、当初の計画通りに進まないこともあるという良い例です。

納骨についても同様です。

永代供養墓を選んだものの、後になって「やはりお墓参りがしたい」という気持ちになり、改めて一般墓地を探すことになったというケースや、合祀墓を選んだものの、お骨が他の人と一緒になることに抵抗を感じるようになったという声も聞かれます。

これらの経験談からわかるのは、費用だけでなく、後々の気持ちの変化や家族の多様な価値観も考慮に入れる必要があるということです。

また、葬儀社や石材店とのコミュニケーションも費用に影響を与えます。

不明点を曖昧にしたまま進めてしまい、後から追加費用を請求されたというケースも耳にします。

逆に、事前にしっかりと打ち合わせを行い、見積もり内容を細部まで確認し、遠慮なく質問することで、不必要な費用を避けられたという成功談も多くあります。

リアルな費用感を知るためには、様々な事例に触れること、そして何よりも、担当者と密にコミュニケーションを取り、納得いくまで確認することが大切です。

費用だけではない大切なこと

葬儀や納骨にかかる費用は確かに重要ですが、それだけが全てではありません。

費用を抑えることばかりに気を取られてしまい、後で後悔するようなことになっては本末転倒です。

故人様をどのような形でお見送りしたいのか、ご家族はどのような供養を望んでいるのか、といった「想い」の部分にしっかりと向き合うことが、費用と同じくらい、あるいはそれ以上に大切です。

例えば、故人様が生前、音楽が好きだった方であれば、葬儀に生演奏を取り入れたいと考えるかもしれません。

費用はかかりますが、それが故人様らしいお見送りになるとご家族が感じるのであれば、検討する価値は十分にあります。

また、遠方に住んでいる親族が参列しやすいように、特定の時期に納骨したいと考えることもあるでしょう。

時期を調整することで費用が多少増える可能性もありますが、皆で集