葬儀後の大切なステップ:納骨までの流れを詳しく解説

葬儀を終えられたばかりの方にとって、故人様をお見送りした後の手続きや供養について、何をすれば良いのか分からず不安を感じていらっしゃるかもしれません。

悲しみの中で、さまざまな手配や準備を進めるのは心身ともに大きな負担となります。

特に、遺骨をどこに、いつ、どのように納めるのかという「納骨」に関する疑問は、多くの方が抱えるものです。

「葬儀後納骨までの流れ」は、事前に知っておくことで、落ち着いて故人様のための供養を進めるために非常に重要となります。

この期間は、単なる手続きの期間ではなく、故人様との別れを受け入れ、新たな形で故人様を偲ぶための大切な準備期間でもあります。

この記事では、葬儀を終えられてから納骨を済ませるまでの具体的なステップを、分かりやすく丁寧にご説明します。

一つずつ確認しながら、安心して進めていきましょう。

葬儀後、納骨までの期間にやるべきこと

葬儀が終わった後、すぐに納骨をしなければならないわけではありません。

多くの場合、四十九日法要を目安に納骨を検討しますが、それまでの期間にもいくつか大切な準備や確認事項があります。

この期間をどのように過ごし、どのような準備を進めるかで、その後の納骨や供養がスムーズに進むかどうかが変わってきます。

まずは、落ち着いて現状を把握し、必要な手続きや手配について確認していくことが大切です。

ご家族や親しい方と相談しながら、一つずつ進めていきましょう。

まずは落ち着いて手続きを確認する

葬儀後、役所への届け出など、すぐに必要な手続きは済ませているかと思いますが、納骨に関わる手続きについても確認が必要です。

火葬が済むと「火葬許可証」が発行されます。

この火葬許可証は、納骨を行う際に「埋葬許可証」として必要になる非常に重要な書類です。

この埋葬許可証がないと、原則として遺骨を墓地や納骨堂に納めることができません。

通常、火葬場で発行される書類に火葬済みの証明印が押されたものが埋葬許可証を兼ねていますので、紛失しないように大切に保管してください。

また、すでにお墓や納骨堂がある場合でも、納骨を受け入れる霊園や寺院に提出する書類が必要になることがあります。

事前に納骨先の管理者に連絡を取り、必要な書類や手続きについて確認しておくことをお勧めします。

例えば、使用許可証の提示を求められたり、納骨申請書の提出が必要だったりします。

これらの書類手続きは、納骨の日程を決める上でも影響してくるため、早めに着手することが肝心です。

遺骨の保管方法と注意点

納骨までの間、遺骨は自宅で保管するのが一般的です。

骨壺に入った遺骨は、後飾り祭壇や自宅の和室などに安置することが多いでしょう。

安置する場所は、直射日光が当たらない、湿気が少ない、風通しの良い場所を選びましょう。

特に日本の気候では湿度が高いため、遺骨にカビが生えてしまう可能性があります。

骨壺の蓋はしっかりと閉まっているか確認し、可能であれば桐箱などに納めて保管するとより安心です。

私の経験上、湿気対策として骨壺の下に乾燥剤を敷いたり、定期的に部屋の換気を行ったりすることも有効です。

また、遺骨は故人様そのものですから、失礼のないように丁寧に取り扱い、小さなお子様やペットが触れないような場所に安置する配慮も必要です。

後飾り祭壇に安置する場合は、お線香やお花をお供えし、毎日手を合わせることで、故人様を偲び、心の整理をつける時間を持つことができます。

この自宅での保管期間は、ご遺族が故人様とゆっくり向き合うための大切な時間でもあります。

焦らず、心を込めてお祀りしましょう。

納骨先を決めるための検討事項

納骨先には、伝統的なお墓だけでなく、納骨堂、樹木葬、海洋散骨など、さまざまな選択肢があります。

どの方法を選ぶかは、ご家族の意向、費用、管理の手間、アクセスの良さ、宗教・宗派など、様々な要素を考慮して慎重に決める必要があります。

納骨先は一度決めるとなかなか変更できないため、ご家族や親族間でしっかりと話し合い、皆が納得できる場所を選ぶことが最も重要です。

例えば、代々のお墓がある場合はそこに納骨するのが一般的ですが、遠方にあったり、管理が難しかったりする場合は、新しい納骨先を検討する必要が出てきます。

新しい納骨先を探す場合は、複数の霊園や寺院、業者から資料を取り寄せたり、実際に現地を見学したりすることをお勧めします。

見学の際には、雰囲気や交通の便だけでなく、管理費や規則なども細かく確認しましょう。

樹木葬や海洋散骨など、自然に還ることを望む故人様の遺志を尊重する場合もありますが、その場合も法的な手続きや、将来的に手を合わせる場所がなくなることについて、ご家族でよく話し合うことが大切です。

様々な選択肢があるからこそ、ご家族にとって最善の方法を見つけるための時間をかけましょう。

納骨に必要な準備と手続きの詳細

納骨先が決まったら、いよいよ具体的な準備と手続きを進めていきます。

納骨は、遺骨を永く安置する大切な儀式であり、法的な手続きも伴います。

必要な書類を揃え、納骨先の準備を整え、もし納骨式を行う場合はその手配も進めなければなりません。

これらの準備にはある程度の時間が必要となるため、納骨希望日から逆算して計画的に進めることが大切です。

特に、お墓を新しく建てる場合などは、数ヶ月単位の期間が必要になることもあります。

納骨に必要な書類を揃える

納骨には、主に以下の書類が必要になります。

最も重要なのは、火葬場で発行された埋葬許可証(火葬証明書に火葬済みの証明印が押されたもの)です。

これは、遺骨が legally に火葬されたものであることを証明する書類であり、納骨先の管理者に提出が求められます。

もし紛失してしまった場合は、火葬を行った火葬場や、火葬許可証を発行した市区町村役場で再発行の手続きが可能です。

しかし、再発行には時間がかかる場合もありますので、大切に保管しておくことが何よりも重要です。

次にお墓や納骨堂に納める場合は、その場所の墓地使用許可証や納骨堂使用契約書など、納骨先の使用権を証明する書類が必要になります。

これらの書類も、納骨先の管理者に提示または提出します。

もし、すでにあるお墓に別の場所から遺骨を移す(改葬する)場合は、さらに改葬許可証が必要になります。

改葬許可証は、現在遺骨が納められている場所の市区町村役場に申請して発行してもらいます。

この手続きには、現在の埋葬証明書や改葬先の受け入れ証明書などが必要となり、少し煩雑になることがあります。

事前に納骨先の管理者や市区町村役場に確認し、必要な書類を漏れなく揃えるようにしましょう。

納骨先の準備を進める(お墓、納骨堂など)

納骨先の種類によって、準備の内容は大きく異なります。

すでにお墓がある場合は、納骨室(カロート)を開けて遺骨を納めるスペースを確保する準備が必要です。

古いお墓の場合、納骨室の入り口の石板が重い場合があり、専門の石材店に依頼して開けてもらうのが一般的です。

また、石板に故人様の戒名や没年月日などを彫刻する場合は、納骨式の日程に合わせて石材店に依頼します。

彫刻には通常2週間から1ヶ月程度かかるため、早めに手配することが大切です。

納骨堂や永代供養墓、樹木葬などの場合は、契約内容に基づいて納骨場所の準備が進められます。

例えば、納骨堂では決められた場所に遺骨を安置するための準備が行われ、樹木葬では指定された区画に埋葬するための準備が進められます。

これらの施設では、管理者が納骨に関する物理的な準備を行ってくれることが多いですが、契約内容や施設の規則を事前に確認しておくことが重要です。

新しいお墓を建てる場合は、墓地の取得から石材店との打ち合わせ、墓石の建立まで、一般的に3ヶ月から1年程度の期間が必要となります。

納骨を急ぐ場合は、墓石が完成するまで一時的に遺骨を預かってもらうことも可能です。

納骨式を執り行う場合の準備

納骨は、単に遺骨を納めるだけでなく、仏式であれば納骨式という法要を伴うのが一般的です。

納骨式を行う場合は、まず日程を決め、親族や参列してほしい方に連絡します。

納骨式は、四十九日法要や一周忌法要と合わせて行うことが多いですが、単独で行うことも可能です。

日程が決まったら、お寺の住職や霊園の管理者に連絡を取り、納骨式をお願いします。

菩提寺がある場合は、まず菩提寺の住職に相談しましょう。

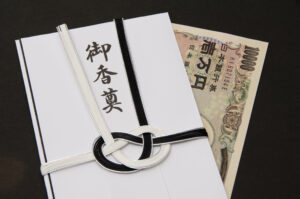

読経をお願いする場合は、お布施を用意する必要があります。

お布施の金額は、地域や寺院、法要の内容によって異なりますので、事前に確認するか、相場を参考に準備します。

服装は、一般的に喪服や略式喪服を着用しますが、親族のみで行うなど小規模な場合は、地味な平服でも構わない場合があります。

参列者からお供え物やお花をいただくこともありますので、それらを受け取る準備もしておきましょう。

納骨式の後、会食の席を設ける場合は、場所の手配や料理の予約も必要です。

これら一連の準備は、納骨式当日をスムーズに迎えるために欠かせません。

いつ行う?納骨のタイミングと時期の決め方

納骨は、法律で「いつまでにしなければならない」という明確な期限が定められているわけではありません。

そのため、いつ納骨を行うかは、ご家族の気持ちや都合、宗教・宗派の慣習などを考慮して自由に決めることができます。

しかし、多くの場合は仏教の節目となる法要に合わせて納骨を行う慣習があります。

どのタイミングで納骨を行うのが良いのか、時期を延ばす場合はどうすれば良いのかなど、納骨時期に関する疑問にお答えします。

一般的な納骨のタイミングとその理由

最も一般的な納骨のタイミングは、故人様が亡くなられてから四十九日法要の時です。

仏教では、亡くなられてから四十九日間は故人様の魂がこの世とあの世の間をさまよい、七日ごとに閻魔大王による裁きを受け、四十九日目に極楽浄土に行けるかどうかの判決が下されると考えられています。

四十九日法要は、故人様が無事に極楽浄土へ行けるよう供養する大切な節目であり、この法要に合わせて納骨を済ませることで、故人様も安心して旅立てると考えられています。

また、親族が集まりやすいタイミングであることも、四十九日法要に納骨を合わせる理由の一つです。

次に多いのが、百箇日法要や一周忌法要のタイミングです。

四十九日ではまだ心の整理がついていない、納骨先の準備が間に合わないといった場合に、これらの法要に合わせて納骨を行うことがあります。

一周忌は、故人様が亡くなられて満一年となる大切な法要であり、この機会に親族が集まるため、納骨を行うのに適した時期と言えます。

これらの節目以外にも、お盆やお彼岸といった、先祖供養の時期に合わせて納骨を行うこともあります。

どのタイミングで納骨を行うかは、ご家族の考え方や準備の進捗状況に合わせて柔軟に決めて良いものです。

納骨時期を延ばす場合の考え方

「すぐに納骨する心の準備ができていない」「納骨先の準備に時間がかかる」「遠方に住む親族の都合がつかない」など、様々な理由から納骨時期を延ばしたいと考える方もいらっしゃいます。

前述の通り、納骨に法的な期限はありませんので、ご遺族の気持ちや都合に合わせて時期を延ばすことは全く問題ありません。

例えば、故人様をしばらく自宅に置いておきたいという気持ちから、四十九日を過ぎても手元で供養される方も多くいらっしゃいます。

この場合、遺骨の保管方法には注意が必要ですが、故人様を身近に感じながらゆっくりと別れを受け入れる時間を持つことができます。

ただし、親族の中には慣習を重んじる方もいらっしゃるかもしれませんので、納骨時期を延ばす場合は、事前に親族間でしっかりと話し合い、理解を得ておくことが円滑に進めるための鍵となります。

私の経験では、親族間で意見が分かれるケースも少なくありません。

その際には、なぜ時期を延ばしたいのか、今後の供養をどう考えているのかなどを丁寧に説明し、皆が納得できる形で結論を出すことが大切です。

必要であれば、お寺や霊園の管理者に相談し、アドバイスをもらうのも良いでしょう