葬儀を終えられたばかりのご遺族様にとって、これから納骨に向けて何をどのように進めていけば良いのか、不安に感じられることも多いかもしれません。

大切な方を亡くされた悲しみの中で、手続きや準備に追われるのは大変なことです。

しかし、納骨は故人様を安らかに供養し、ご遺族様が前向きに進むための大切な節目となります。

この記事では、葬儀後納骨までのスムーズな流れを、期間の目安から具体的な手続き、納骨場所の選び方、費用、そして心構えまで、分かりやすく丁寧にご説明します。

この情報が、皆様が心穏やかに納骨を迎えられるための一助となれば幸いです。

葬儀後の最初のステップ:納骨までの期間と準備

納骨はいつまでに行うべき?一般的な目安と背景

葬儀が終わり、火葬を終えてご遺骨がお手元に戻ると、「いつまでに納骨しなければいけないのだろうか」と考える方もいらっしゃるでしょう。

法律上の納骨時期に関する明確な期限は定められていません。

しかし、多くの地域や宗派で一般的とされている目安の期間があります。

それは、故人様が亡くなられてから四十九日を迎えるまでです。

なぜ四十九日が多いかというと、仏教の考え方では、故人様の魂が冥土を旅し、閻魔大王によって来世の行き先が決められるのが四十九日目とされているからです。

この期間は「中陰(ちゅういん)」と呼ばれ、ご遺族は故人様が無事に旅を終えられるよう、七日ごとに法要を営み供養します。

四十九日法要は、この旅の最終日であり、故人様の成仏を願う大切な区切りとされています。

この節目に合わせて納骨を行うことで、故人様もご遺族様も一つの区切りをつけやすいという側面があります。

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、ご家庭の事情や故人様、ご遺族様の意向によっては、一周忌や三回忌、あるいはそれ以降に納骨される方もいらっしゃいます。

焦る必要はありませんので、ご家族でよく話し合い、納得のいく時期を選ばれることが最も大切です。

四十九日法要と納骨の関係性

前述の通り、四十九日法要は納骨を行う方が多いタイミングです。

この法要は、ご遺族や親族が集まり、僧侶にお経をあげてもらい、故人様の冥福を祈る儀式です。

法要の後、引き続き納骨式を行うという流れが一般的です。

四十九日法要に合わせて納骨を行うメリットはいくつかあります。

まず、親族が集まる機会に法要と納骨をまとめて行うことで、遠方からの参列者の負担を減らすことができます。

また、法要という区切りに合わせて納骨を済ませることで、ご遺族の気持ちの整理もつきやすいという面もあります。

もし、四十九日法要に合わせて納骨を検討される場合は、早めに準備を始める必要があります。

会場(自宅、寺院、斎場など)の手配、僧侶への依頼、参列者への案内、会食の準備、そして納骨先の決定と手続きなどを並行して進める必要があるため、葬儀後すぐに動き出すことが求められます。

四十九日という期間は、故人様を偲びつつも、少しずつ現実を受け入れていくための大切な時間です。

その中で納骨という大きな区切りを迎えることは、ご遺族様にとって大きな意味を持つことでしょう。

納骨までの期間に検討・準備すること

納骨までの期間、特に四十九日を目安とする場合は、限られた時間の中でいくつかの重要なことを検討・準備する必要があります。

まず最も重要なのは、納骨場所をどこにするかを決めることです。

既にお墓がある場合は比較的スムーズですが、新しく納骨先を用意する場合は、お墓、納骨堂、永代供養墓、樹木葬、海洋散骨など、様々な選択肢の中からご家族で話し合って決定しなければなりません。

それぞれの特徴や費用、将来的な管理について十分に情報収集し、比較検討することが不可欠です。

納骨先が決まったら、次に納骨式の日取りを決めます。

四十九日法要と同日に行う場合は、法要の日程に合わせて調整します。

その後、納骨先の管理者(寺院、霊園など)と打ち合わせを行い、納骨式が可能か、必要な手続きなどを確認します。

また、納骨式に参列してほしい親族や友人へ連絡し、日程を調整することも忘れてはなりません。

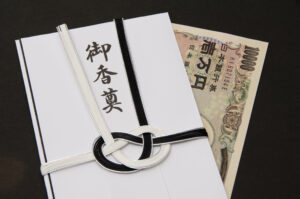

さらに、納骨式に必要なものとして、埋葬許可証(火葬証明書)、印鑑、そして納骨先の規定によっては墓地使用許可証や受入証明書などが必要になります。

これらの書類は事前に確認し、準備しておきましょう。

その他、納骨式で読経を依頼する場合は僧侶への手配、お供え物や供花の手配なども必要になります。

これらの準備を計画的に進めることで、慌てずに納骨当日を迎えることができます。

ご自宅での遺骨保管について

納骨までの期間、ご遺骨はご自宅で保管することになります。

多くの場合、骨壺に入れられた状態で、後飾り祭壇や仏壇のそばに安置されます。

ご自宅での保管は、故人様を身近に感じられる時間であり、ご遺族にとっては心の準備をする大切な期間でもあります。

しかし、保管にあたってはいくつか注意点があります。

まず、湿気の多い場所は避けるようにしましょう。

骨壺は陶器などでできていますが、結露などによってご遺骨にカビが生える可能性があります。

風通しの良い、直射日光の当たらない場所に安置するのが望ましいです。

また、小さなお子様やペットがいるご家庭では、倒したり落としたりしないよう、安全な場所に安置することも重要です。

一時的に自宅で保管するつもりだったが、故人様を離れがたく感じてしまい、なかなか納骨に踏み切れないという方もいらっしゃいます。

これは決して珍しいことではありません。

無理に急ぐ必要はありませんが、ご遺族の気持ちが落ち着くにつれて、どのように供養していくのが故人様にとっても自分たちにとっても最善なのかを、改めて考えてみる時間も必要かもしれません。

自宅での保管が長期にわたる場合は、分骨して一部を手元に残す、手元供養という形を選ぶなど、様々な供養の形も検討できます。

ご自身の気持ちと向き合いながら、納得のいく方法を選んでいくことが大切です。

納骨場所の選び方:多様化する選択肢とその特徴

伝統的なお墓への納骨

納骨場所として、最も古くから日本で一般的とされてきたのが、お寺や霊園にある伝統的なお墓です。

これは、墓地に墓石を建て、そのカロートと呼ばれる納骨室にご遺骨を納める形です。

多くの場合、代々受け継がれるものとして、家族や親族が共同で管理・維持していくことになります。

伝統的なお墓の最大の利点は、故人様が「ここに眠っている」という具体的な場所があることで、お参りを通じて故人様を偲び、ご先祖様との繋がりを感じやすい点です。

また、親族が集まってお墓参りをすることで、家族の絆を再確認する機会にもなります。

しかし、伝統的なお墓を持つことには、いくつかの考慮すべき点もあります。

まず、墓石建立には費用がかかること、そして墓地の使用料や管理費が継続的に発生することです。

また、お墓の掃除や手入れなど、維持管理の手間もかかります。

さらに、承継者がいない場合や、承継者が遠方に住んでいて管理が難しいといった「墓じまい」の問題も近年クローズアップされています。

伝統的なお墓を選ぶ場合は、これらの費用や管理の手間、そして将来的な承継について、ご家族で十分に話し合い、納得した上で決めることが重要です。

歴史や伝統を重んじたい、お墓参りを通じて家族が集まる場所を持ちたい、という方には適した選択肢と言えるでしょう。

納骨堂や永代供養墓の選択肢

近年、ライフスタイルの変化に伴い、お墓のあり方も多様化しています。

その中で注目されているのが、納骨堂や永代供養墓です。

納骨堂は、屋内の施設にご遺骨を安置する場所です。

ロッカー式や棚式、自動搬送式など様々なタイプがあり、天候に左右されずにお参りできる、交通の便が良い場所にあることが多いといった利便性があります。

また、比較的費用を抑えられる場合が多いのも特徴です。

永代供養墓は、寺院や霊園が遺骨を管理・供養してくれるお墓の形態です。

承継者がいなくても、寺院や霊園が半永久的に供養を行ってくれるため、「墓じまい」の心配がないという大きな安心感があります。

合祀墓(他の方のご遺骨と一緒に埋葬される)や、一定期間個別で安置した後に合祀されるタイプなど、様々な形式があります。

納骨堂や永代供養墓は、お墓の承継者がいない方、子供に負担をかけたくないと考えている方、費用を抑えたい方、お墓の管理に手間をかけたくない方などにとって、有力な選択肢となります。

ただし、合祀される場合は後から遺骨を取り出すことが難しくなる点や、個別安置の場合でも使用期間に定めがある場合がある点などを理解しておく必要があります。

それぞれの施設によって特徴やサービス内容が大きく異なるため、複数の施設を見学したり、資料請求したりして、比較検討することが大切です。

自然葬(樹木葬・海洋散骨)という選択

お墓や納骨堂といった施設に納めるのではなく、自然の中に還りたいという故人様やご遺族の意向から選ばれるのが、樹木葬や海洋散骨といった自然葬です。

樹木葬は、墓石の代わりに樹木を墓標として、その根本にご遺骨を埋葬する方法です。

里山型や公園型など様々なスタイルがあり、自然の中で安らかに眠りたい、お墓の維持管理の負担をなくしたい、という方に選ばれています。

費用も比較的抑えられる傾向にあります。

海洋散骨は、ご遺骨を粉末状(パウダー状)にして、海に撒く方法です。

故人様が好きだった海に還したい、形にとらわれずに供養したい、といった思いから選ばれます。

散骨場所や方法にはルールがあるため、専門の業者に依頼するのが一般的です。

樹木葬や海洋散骨は、これまでの「お墓」の概念とは異なるため、親族間の理解を得る必要がある場合があります。

また、樹木葬の場合、植樹される場所によっては後からお参りが難しい場合や、個別の墓標がない場合もあります。

海洋散骨の場合、お参りする特定の場所がなくなるため、人によっては寂しさを感じるかもしれません。

これらの自然葬は、自然を愛する方や、従来の供養の形にとらわれたくないと考える方にとって魅力的な選択肢ですが、ご家族や親族と十分に話し合い、皆が納得できる形で進めることが非常に重要です。

故人様の遺志を尊重しつつ、残された方々の気持ちにも配慮して検討を進めましょう。

納骨場所を決める際のチェックポイント

多様な選択肢の中から最適な納骨場所を選ぶためには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。

まず、最も大切なのはご家族や親族と十分に話し合うことです。

故人様の遺志はもちろん、残された方々がどのように供養していきたいのか、将来的なことも含めてしっかりと意見を交換しましょう。

次に、費用です。

それぞれの納骨方法によって初期費用や維持費用が大きく異なります。

予算を明確にし、無理のない範囲で選択することが重要です。

複数の施設や業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。

また、アクセスも重要なポイントです。

お参りに行きたいと考えている方が無理なく通える場所にあるか、公共交通機関でのアクセスはどうかなどを考慮する必要があります。

特に伝統的なお墓や樹木葬の場合、立地が後々の負担に繋がることもあります。

さらに、管理体制も確認が必要です。

寺院や霊園の管理が行き届いているか、将来的な管理について安心して任せられるかなどを確認しましょう。

永代供養や納骨堂の場合は、運営主体の信頼性も確認しておくと安心です。

そして、宗教・宗派による制約がないかも確認しておきましょう。

公営霊園や一部の民営霊園では宗教・宗派を問いませんが、寺院墓地の場合は檀家になる必要があるなど、条件がある場合があります。

これらのチェックポイントを踏まえ、実際に施設を見学したり、担当者から詳しい説明を聞いたりして、納得のいく納骨場所を見つけることが、後々の後悔を防ぐ上で非常に重要です。

納骨に向けた具体的な手続きと費用

納骨に必要な書類とその準備

納骨を行うためには、いくつかの重要な書類が必要になります。

最も基本的な書類は埋葬許可証(または火葬証明書)です。

これは、火葬が行われた際に火葬場から発行されるもので、ご遺骨を埋葬・納骨する際に必ず提出を求められます。

通常、死亡届を提出し、火葬許可証を受け取り、火葬後に火葬場から埋葬許可証に印鑑が押されて返却されるという流れになります。

この埋葬許可証は、再発行が難しい場合があるため、紛失しないよう大切に保管しておくことが非常に重要です。

次に、納骨先の種類によって必要となる書類があります。

例えば、寺院墓地や民営霊園に納骨する場合は、その墓地の使用許可証(または永代供養墓の使用契約書など)が必要になります。

公営霊園の場合は、使用承諾書など名称が異なることもあります。

これらの書類は、納骨先の管理者から発行されますので、契約時にしっかりと受け取り、保管しておきましょう。

また、改葬(お墓の引越し)の場合は、現在ご遺骨が納められている自治体からの改葬許可証が必要になります。

納骨先の管理者によっては、故人様との関係を証明する書類(戸籍謄本など)や、ご遺族の住民票などを求められる場合もあります。

必要な書類は納骨先によって異なりますので、事前に納骨先の管理者や担当者に「納骨に必要な書類一式は何ですか?」と具体的に確認しておくことが、スムーズな手続きの鍵となります。

書類の準備は意外と時間がかかることもありますので、余裕を持って進めることをお勧めします。

各納骨方法にかかる費用の相場

納骨にかかる費用は、選択する納骨方法によって大きく異なります。

伝統的なお墓を新設する場合、墓石代、永代使用料(土地代)、工事費などを合わせて150万円から300万円以上かかることが一般的です。

墓石のデザインや石の種類、墓地の立地や広さによって費用は大きく変動します。

これに加えて、年間管理費が数千円から数万円程度かかります。

納骨堂の場合、数十万円から150万円程度が相場とされています。

ロッカー式や棚式、自動搬送式などタイプによって費用幅が大きく、使用期間や契約内容によっても異なります。

年間管理費がかかる場合もあります。

永代供養墓の場合、合祀墓であれば数万円から20万円程度、個別安置期間がある場合は20万円から100万円程度が目安となります。

永代供養料には、その後の管理・供養費用が含まれている場合がほとんどで、年間管理費がかからないことが多いのが特徴です。

樹木葬の場合、共同埋葬型であれば数万円から30万円程度、個別区画型であれば20万円から80万円程度が目安です。

場所や樹木の種類によって費用は異なります。

海洋散骨の場合、業者に依頼すると数万円から30万円程度が相場です。

合同散骨か個別散骨か、クルーズの有無などによって費用が変わります。

これらの費用はあくまで一般的な目安であり、地域や施設、業者によって大きく異なります。

複数の選択肢を検討する場合は、必ずそれぞれの具体的な見積もりを取り、比較検討することが重要です。

見積もりには、初期費用だけでなく、維持費用や将来的にかかる可能性のある費用(例:戒名料、法要のお布施など)も含まれているか確認しておきましょう。

納骨に関する相談先と注意点

納骨に関する手続きや準備は、普段経験することのないことばかりで、分からないことや不安なことが多く出てくるものです。

そんな時は、一人で抱え込まずに信頼できる相談先に相談することが大切です。

主な相談先としては、まず葬儀社が挙げられます。

葬儀後も、納骨やその後の法要について相談に乗ってくれる場合があります。

葬儀の際に担当してくれた方に相談してみるのも良いでしょう。

次に、納骨を検討している寺院や霊園の管理者です。

それぞれの施設の特徴や費用、手続きについて詳しく説明を受けることができます。

疑問点や不安な点は遠慮なく質問しましょう。

特に、永代供養墓や納骨堂を検討している場合は、施設の見学をさせてもらい、雰囲気や管理状況を確認することも重要です。

また、インターネットで情報収集することも有効ですが、情報が多すぎて混乱したり、信頼性の低い情報に惑わされたりする可能性もあります。

信頼できる情報源を選ぶことが大切です。

最近では、終活や供養に関する専門の相談窓口やNPO法人なども増えてきています。

中立的な立場でアドバイスをもらえる場合もあります。

相談する際に注意したいのは、一つの情報源だけでなく、複数の相談先から情報を得ることです。

特に費用については、提示された金額が適正か判断するためにも、複数の見積もりを比較することが重要です。

また、契約内容を十分に理解しないまま進めてしまうと、後々トラブルになる可能性もあります。

契約書の内容は隅々まで確認し、不明な点は必ず質問してクリアにしてから契約を結ぶようにしましょう。

焦らず、納得のいく形で納骨準備を進めることが何よりも大切です。

納骨式とその後:法要と供養

納骨式の流れと準備

納骨式は、ご遺骨を納骨場所へ納める儀式です。

一般的には、僧侶に読経してもらい、ご遺族や親族が立ち会い、故人様を供養します。

納骨式の流れは、納骨場所や宗派によって多少異なりますが、一般的な流れとしては以下のようになります。

まず、納骨場所に集合し、墓前などに祭壇を設けてお供え物や供花を飾ります。

次に、ご遺骨を納骨室(カロートなど)に納めます。

お墓の場合は、納骨室の蓋を開けて骨壺を納めますが、近年では骨壺から出してさらしの袋などに移し替えて納めることも増えています。

納骨堂や永代供養墓の場合は、施設の規定に従って安置します。

その後、僧侶による読経が行われます。

ご遺族や参列者は、僧侶に合わせて焼香を行います。

読経が終わると、僧侶からの法話がある場合もあります。

最後に、ご遺族代表からの挨拶があり、納骨式は終了となります。

納骨式には、僧侶へのお布施、お供え物(故人様の好きだったものなど)、供花(生花が一般的)、そして納骨場所によっては開眼供養(お墓を新しく建てた場合など)のお布施が必要になります。

また、参列者がある場合は、返礼品やお斎(会食)の手配も検討する必要があります。

これらの準備は、納骨式の日程が決まったら早めに進めておくと安心です。

特に僧侶への依頼や会食の予約は、希望の日程で手配するためにも余裕を持って行うことをお勧めします。

納骨式は、故人様を安らかに納め、ご遺族が故人様を供養するための大切な儀式です。

形式にとらわれすぎず、故人様への感謝の気持ちや冥福を祈る心を込めて執り行うことが何よりも大切です。

納骨後の法要について

納骨を終えた後も、故人様を供養するための法要は続きます。

代表的なものとしては、一周忌、三回忌といった年忌法要があります。

一周忌は故人様が亡くなられてから満1年目の命日に行われる法要で、三回忌は満2年目の命日に行われます(数え方が異なるため「三回忌」と呼ばれます)。

その後も七回忌、十三回忌、三十三回忌など、節目ごとに法要が営まれるのが一般的です。

これらの年忌法要は、ご遺族や親族が集まり、僧侶に読経をしてもらい、故人様を偲び、供養する大切な機会です。

法要の後には、参列者で会食(お斎)をすることが多いです。

年忌法要の他にも、お盆やお彼岸にはお墓参りをして、故人様やご先祖様を供養します。

お盆は、ご先祖様の霊が家に帰ってくると考えられており、お墓参りのほか、迎え火や送り火、盆提灯を飾るなどして供養します。

お彼岸は春分の日と秋分の日を中日とした前後3日間、計7日間を指し、お墓参りをして先祖供養を行います。

これらの法要やお参りは、故人様を忘れずに偲び、感謝の気持ちを伝えるための大切な習慣です。

また、親族が集まる機会を通じて、家族間の絆を深めるという意味合いもあります。

どのような法要を行うか、どのくらいの規模で行うかは、ご家庭の考え方や宗派によって異なります。

無理のない範囲で、故人様への思いを込めて供養を続けていくことが大切です。

宗派による納骨や供養の違い

日本の仏教には様々な宗派があり、それぞれの宗派によって納骨やその後の供養に対する考え方や儀式に違いが見られます。

例えば、浄土真宗では、故人様は亡くなるとすぐに阿弥陀如来のいる浄土へ往生するという考え方から、故人様の魂の行き先を案じる四十九日法要のような考え方はありません。

そのため、納骨の時期についても、四十九日という区切りにそれほどこだわらない場合が多いです。

また、位牌についても、宗派によっては作成しない場合や、仏壇の飾り方、読経の仕方なども異なります。

真言宗や天台宗では、四十九日法要や年忌法要を重視し、手厚い供養を行う傾向があります。

日蓮宗では、南無妙法蓮華経の題目を唱えることが供養の中心となります。

キリスト教や神道の場合、仏教とは供養の考え方や儀式が大きく異なります。

キリスト教では、納骨は追悼式の後に行われることが多く、お墓には十字架や聖書の一節などが刻まれます。

神道では、亡くなった方は家の守り神となると考えられ、五十日祭や一年祭といった霊祭を行います。

納骨は五十日祭や一年祭に合わせて行われることが一般的です。

このように、宗派によって納骨の時期、儀式の方法、供養に対する考え方などが異なります。

ご自身の宗派の考え方や慣習について理解しておくことは、スムーズに納骨やその後の供養を進める上で非常に重要です。

所属している寺院がある場合は、僧侶に