大切な方を亡くされた後、ご遺骨をどうするかは、多くの人が向き合う大きな問いです。

火葬を終えた後、手元に残るご遺骨をどこに納めるのか、いつ行うのか、費用はどれくらいかかるのかなど、分からないことばかりで不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、「納骨とは何かその意味と種類を解説」し、その準備や流れ、費用やマナーについても分かりやすくご説明します。

ご遺骨の供養方法を検討する上で、きっとお役に立てるはずです。

納骨とは?その基本的な意味と目的

納骨とは、故人のご遺骨をお墓や納骨堂、あるいはその他の場所に収めることを指します。

これは、単に物理的にご遺骨を移動させる行為ではなく、故人の魂を安らかにし、遺された家族が故人を偲び、供養を続けるための大切な儀式でもあります。

多くの文化や宗教において、死後の魂の行き先や、遺体を丁重に扱うことへの考え方が根底にあり、納骨はその思想に基づいた行為と言えます。

納骨の定義と宗教的な意味合い

納骨とは、具体的には火葬後に骨壺に納められたご遺骨を、最終的な安置場所に移すことです。

日本では仏教の考え方が深く根付いており、納骨は故人の霊を供養し、成仏を願う意味合いが強いとされています。

お墓への納骨は、故人がその家の先祖代々のお墓に入り、子孫に見守られながら安らかに眠るという考え方に基づいています。

また、仏教以外にも、神道やキリスト教など、それぞれの宗教によって納骨に対する考え方や儀式は異なります。

神道では、故人は家の守り神になると考えられ、墓所に遺骨を納めることで祖霊として祀られます。

キリスト教では、納骨は最後の審判の日まで遺体が安らかに眠る場所として、復活への希望を込めて行われます。

このように、納骨は単なる物理的な行為ではなく、故人の魂や遺された家族の信仰、そして先祖とのつながりを感じるための、深い宗教的・精神的な意味合いを持つ儀式なのです。

なぜ納骨が必要なのか?その重要性

納骨が必要とされる最も大きな理由は、ご遺骨を適切に管理し、故人を供養するためです。

火葬後のご遺骨を自宅に安置することは一時的には可能ですが、長期的に見ると保管場所の確保や管理の手間、そして精神的な負担が伴うこともあります。

納骨をすることで、ご遺骨は永続的に安置され、遺族は安心して故人を偲び、お墓参りなどを通じて供養を続けることができます。

また、納骨は故人が「帰る場所」を作るという意味でも重要です。

遺された家族にとって、納骨された場所は故人に会いに行ける、心の拠り所となります。

特に、お墓や納骨堂は家族が集まり、故人を偲ぶ機会を提供してくれます。

納骨は、故人の尊厳を守り、遺された家族が悲しみを乗り越え、前を向いて生きていくためにも、非常に重要な区切りとなる儀式と言えるでしょう。

納骨の主な種類とそれぞれの特徴

納骨と聞くと、多くの方が「お墓に入れること」を想像されるかもしれません。

しかし、現代ではライフスタイルの多様化に伴い、納骨の方法も非常に多様になっています。

伝統的なお墓への納骨はもちろん、近年では永代供養墓や納骨堂、樹木葬、散骨など、様々な選択肢があります。

それぞれの方法には特徴があり、費用や管理の手間、そして故人や遺族の意向に合わせて選ぶことができます。

伝統的なお墓への納骨

伝統的なお墓への納骨は、最も古くから行われてきた方法です。

先祖代々受け継がれてきたお墓や、新たに建立したお墓のカロート(納骨室)にご遺骨を納めます。

この方法の大きな特徴は、家族や親族が同じ場所に祀られ、代々受け継がれていく点にあります。

お盆やお彼岸、命日などには家族が集まり、お墓参りを通じて故人を偲び、先祖供養を行います。

伝統的なお墓は、家族の絆や歴史を感じられる場所であり、多くの人にとって心の安定をもたらす存在です。

しかし、お墓を維持管理していくためには、管理費がかかることや、承継者がいない場合は将来的に無縁墓になってしまう可能性があるといった課題もあります。

また、お墓の建立にはまとまった費用が必要となります。

それでも、家族のつながりを大切にしたい、先祖と同じ場所で眠りたいと考える方にとっては、非常に意味のある納骨方法と言えるでしょう。

多様化する納骨方法の選択肢

近年では、伝統的なお墓以外の納骨方法を選ぶ方が増えています。

その背景には、核家族化や少子高齢化、都市部への人口集中など、社会構造の変化があります。

一つ目は、永代供養墓です。

これは、お寺や霊園が遺族に代わって永代にわたり供養と管理を行ってくれるお墓です。

承継者がいない方や、子孫に墓守りの負担をかけたくない方に選ばれています。

合祀墓(他の人の遺骨と一緒に埋葬される)や集合墓、単独墓など様々な形式があります。

二つ目は、納骨堂です。

これは、屋内の施設にご遺骨を安置する方法です。

ロッカー式、仏壇式、自動搬送式などがあり、天候に左右されずにお参りできる利便性があります。

駅の近くなどアクセスが良い場所に建てられることも多く、都市部を中心に人気があります。

管理の手間がかからない点も大きなメリットです。

三つ目は、樹木葬です。

これは、樹木を墓標としてご遺骨を埋葬する方法です。

里山型や公園型などがあり、自然に還ることを願う方や、お墓の形にとらわれたくない方に選ばれています。

個別に埋葬されるものや、合祀されるものがあります。

四つ目は、散骨です。

これは、ご遺骨を粉末状にして海や山などに撒く方法です。

故人の「自然に還りたい」という遺志や、「特定の場所に縛られたくない」という遺族の希望から選ばれます。

法的なルールやマナーを守って行う必要があります。

これらの多様な選択肢の中から、故人の遺志、遺族の考え方、費用、管理の負担などを考慮して、最適な方法を選ぶことが重要です。

ご自身のライフスタイルや価値観に合った納骨方法を選ぶことで、後悔のない供養を実現できるでしょう。

納骨を行う時期や準備、当日の流れ

納骨は、故人が亡くなってからある程度の期間が経ってから行われるのが一般的です。

しかし、「いつまでに納骨しなければならない」という厳格な決まりはありません。

遺族の気持ちの整理や、お墓の準備、親族との調整など、様々な要素を考慮して時期を決定します。

納骨を行うまでには、いくつかの準備や手続きが必要です。

また、納骨式当日の流れも事前に把握しておくと安心です。

納骨に適した時期とタイミング

納骨を行う時期に法的な定めはありませんが、一般的には故人の四十九日を目安に行われることが多いです。

仏教では、四十九日は故人の魂が次の世界へ旅立つ日とされており、この区切りに合わせて納骨や納骨法要を行うことが、故人の供養になると考えられています。

また、親族が集まりやすいお盆やお彼岸、一周忌などの年忌法要に合わせて納骨を行うケースもよく見られます。

特に、遠方に住む親族が多い場合は、これらの時期に合わせることで、多くの人が納骨式に参列しやすくなります。

一方で、遺族の気持ちの整理がつかない場合や、お墓の準備に時間がかかる場合は、急いで納骨を行う必要はありません。

数ヶ月、あるいは一年以上かけてゆっくりと準備を進める方もいらっしゃいます。

大切なのは、遺された家族が納得し、心穏やかに故人を見送れるタイミングを選ぶことです。

無理に周りに合わせる必要はありません。

故人の誕生日や命日など、故人との思い出にゆかりのある日を選ぶ方もいらっしゃいます。

納骨に必要な準備と手続きのステップ

納骨を行うためには、いくつかの準備と手続きが必要です。

まず、納骨する場所(お墓、納骨堂、樹木葬地など)を決めます。

既にお墓がある場合は、墓石の準備や彫刻が必要になることもあります。

次に、納骨の日取りを決め、関係者(親族、お寺や霊園の管理者など)に連絡します。

納骨式を行う場合は、お寺や霊園に依頼して手配します。

最も重要な手続きの一つが、「埋葬許可証」の準備です。

これは、火葬を行った際に火葬場から発行される書類で、ご遺骨を埋葬・納骨するために必ず必要になります。

通常は骨壺と一緒に渡されますが、紛失した場合は再発行の手続きが必要です。

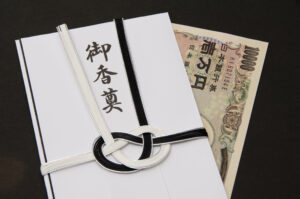

納骨式当日に必要なものとして、ご遺骨、埋葬許可証、お寺への謝礼(お布施)、供物、供花、数珠などが挙げられます。

お墓に納骨する場合は、墓石を開けるための準備や、納骨袋が必要になることもあります。

納骨袋は、骨壺からご遺骨を取り出し、直接カロートに納める際に使用する袋です。

地域や宗派によっては、骨壺のまま納骨する場合もあります。

これらの準備を一つずつ丁寧に進めることが、納骨をスムーズに行うための鍵となります。

事前にリストアップし、関係者と確認しながら進めると安心です。

納骨に関する費用や服装、マナーの基本

納骨を行う際には、様々な費用がかかります。

また、納骨式に参列する際の服装や、知っておきたい基本的なマナーもあります。

これらを事前に把握しておくことで、安心して納骨に臨むことができます。

費用については、納骨方法によって大きく異なりますし、服装やマナーも地域や宗派、あるいはご家族の考え方によって多少の違いがあります。

納骨にかかる費用の目安と内訳

納骨にかかる費用は、選ぶ納骨方法によって大きく異なります。

伝統的なお墓に納骨する場合、既にお墓がある場合は納骨費用(お布施や管理費など)が数万円から数十万円程度かかるのが一般的です。

新しくお墓を建てる場合は、墓石代、永代使用料、工事費などが加わり、数百万円以上になることも珍しくありません。

永代供養墓の場合は、合祀墓であれば数万円から、単独墓に近いタイプであれば数十万円から百万円以上と幅があります。

納骨堂も同様に、ロッカー式や仏壇式のタイプ、立地などによって費用が大きく異なり、数十万円から百万円以上が目安となります。

樹木葬は、合祀型であれば数万円から、個別型であれば数十万円から百万円程度です。

散骨の場合は、業者に依頼すると数万円から数十万円程度が一般的です。

これらの費用以外にも、納骨式を行う場合はお寺へのお布施(読経料)が必要となります。

お布施に明確な金額の決まりはありませんが、一般的には3万円から5万円程度を包む方が多いようです。

また、会食を行う場合はその費用、遠方からの参列者がいる場合は交通費や宿泊費なども考慮に入れる必要があります。

事前に見積もりを取り、費用の内訳をしっかり確認することが大切です。

納骨式に参列する際の服装とマナー

納骨式に参列する際の服装は、一般的には喪服(正喪服または準喪服)を着用します。

男性はブラックスーツに白無地のワイシャツ、黒無地のネクタイ、黒の靴下、黒の革靴が基本です。

女性はブラックフォーマルと呼ばれる黒無地のワンピースやアンサンブル、スーツに黒のストッキング、黒のパンプスを合わせます。

アクセサリーは結婚指輪以外は控えめにし、つける場合は真珠の一連ネックレスなどがふさわしいとされています。

お子さんの場合は、学校の制服があれば制服を着用します。

制服がない場合は、地味な色の服(黒、紺、グレーなど)を選びます。

ただし、最近では家族だけで行う小規模な納骨式など、故人や遺族の意向によって地味な平服(ダークスーツなど)で参列する場合もあります。

事前に遺族に確認すると良いでしょう。

納骨式でのマナーとしては、まず遅刻しないように時間に余裕を持って到着することです。

携帯電話の電源は切り、式中は静かにします。

読経中は合掌し、焼香の指示があれば行います。

遺族への挨拶は、手短に済ませるのが一般的です。

香典を持参する場合は、袱紗(ふくさ)に包んで渡します。

納骨式は故人を偲び、供養するための大切な場ですから、慎重な言動を心がけ、厳粛な雰囲気の中で故人を見送ることが何よりも重要です。

まとめ

納骨は、故人のご遺骨を永続的な場所に安置し、供養するための大切な儀式です。

その意味は、故人の魂を安らかにすること、そして遺された家族が故人を偲び、心の拠り所を持つことにあります。

伝統的なお墓への納骨に加え、現代では永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨など、多様な納骨方法が選択できるようになりました。

それぞれの方法には特徴があり、費用や管理の手間、そして故人や遺族の意向に合わせて最適な方法を選ぶことが可能です。

納骨を行う時期に厳密な決まりはありませんが、四十九日や一周忌などの法要に合わせて行われることが一般的です。

納骨を行うまでには、埋葬許可証の準備や関係者への連絡など、いくつかの手続きと準備が必要です。

納骨式当日は、喪服または地味な平服で参列し、厳粛なマナーを守ることが求められます。

納骨にかかる費用は、選ぶ方法によって大きく異なるため、事前にしっかりと情報収集し、見積もりを確認することが重要です。

大切な方を失った悲しみの中で、納骨について考えるのは心労を伴うことでしょう。

しかし、納骨は故人を敬い、遺された人々が前を向いて歩み出すための大切なステップです。

この記事が、納骨について理解を深め、ご家族にとって最善の選択をするための一助となれば幸いです。