「終活」という言葉が広まるにつれて、お墓のあり方について考える方が増えています。

特に、少子高齢化や核家族化が進む現代では、お墓を継ぐ人がいない、あるいは将来的に無縁墓になってしまうのではないか、といった不安から「永代供養」を選択肢に入れる方が増えています。

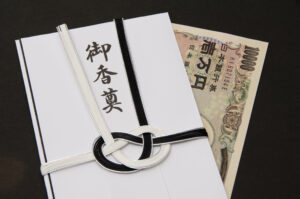

永代供養は、霊園や寺院が遺族に代わって遺骨を管理・供養してくれる供養方法ですが、気になるのが「費用」と「税金」、特に「相続税」との関係ではないでしょうか。

永代供養にかかる費用はどのくらいなのか?その費用は相続税の対象になるのか?非課税になるのはどんな場合なのか?こうした疑問を抱えている方も多いでしょう。

この記事では、永代供養にかかる費用とその内訳、そして相続税との関係について、分かりやすく丁寧に解説していきます。

永代供養を検討している方、相続について知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

永代供養にかかる費用とその内訳

永代供養にかかる費用は、選択する供養方法や施設によって大きく異なります。

一概にいくらと言えるものではありませんが、一般的な相場を知っておくことは重要です。

また、その費用が何に使われるのか、内訳を理解することで、納得して契約を進めることができるでしょう。

永代供養の費用は、大きく分けて「永代供養料」「納骨料」「銘板代」「管理費」などから構成されます。

ただし、これらの項目がすべて含まれているとは限らず、施設によっては「永代供養料」の中にこれらが一括で含まれている場合もあります。

大切なのは、提示された費用が何を含んでいるのかをしっかりと確認することです。

例えば、合祀墓(ごうしぼ)と呼ばれる、他の方の遺骨と一緒に供養塔などに合祀される形式の永代供養は、費用が比較的安価な傾向にあります。

これは、個別のスペースを必要としないため、管理の手間やコストが抑えられるからです。

一方、一定期間個別に安置された後に合祀される形式や、樹木葬、納骨堂など、供養方法によって費用は変動します。

費用を検討する際は、提示された金額だけでなく、その内訳や含まれるサービス、そして将来的に追加費用が発生する可能性についても確認することが不可欠です。

費用の透明性が高い施設を選ぶことが、後々の安心につながります。

永代供養の種類ごとの費用相場と特徴

永代供養にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴と費用相場が異なります。

代表的なものとしては、合祀墓、集合墓、個別墓、樹木葬、納骨堂が挙げられます。

合祀墓は、最も費用が抑えられる形式です。

遺骨を骨壺から取り出し、他の方と一緒に合祀墓に納骨します。

一度合祀すると、後から特定の遺骨を取り出すことはできません。

費用相場は一般的に10万円~30万円程度です。

多くの場合、この費用に永代供養料や納骨料が含まれています。

集合墓は、個別のスペースに骨壺のまま納骨し、一定期間(例えば10年、30年など)が経過した後に合祀される形式です。

合祀されるまでの期間は個別のスペースで供養されるため、お参りもしやすいという特徴があります。

費用相場は30万円~80万円程度と、合祀墓より高めになります。

個別墓は、一般的なお墓のように個別の墓石や区画を持ちますが、承継者がいなくても永代にわたって管理・供養してもらえる形式です。

墓石代や区画の使用料がかかるため、費用は比較的高額になり、80万円~200万円以上かかることもあります。

一定期間後に合祀されるタイプと、永代にわたって個別の区画で管理されるタイプがあります。

樹木葬は、樹木を墓標として遺骨を埋葬する形式です。

里山型や公園型など様々なタイプがあり、合祀型、集合型、個別型があります。

費用はタイプによって幅広く、合祀型なら20万円~60万円程度、個別型なら50万円~150万円以上が相場です。

自然志向の方に人気があります。

納骨堂は、屋内の施設に遺骨を収蔵する形式です。

ロッカー式、仏壇式、自動搬送式など様々なタイプがあります。

天候に左右されずお参りしやすいのが特徴です。

費用はタイプや立地によって大きく異なり、30万円~150万円以上が相場です。

このように、永代供養と一口に言っても多種多様であり、それぞれ費用と特徴が異なります。

ご自身の希望や予算に合わせて、最適な供養方法を選ぶことが大切です。

費用に含まれる項目と追加で発生する可能性のある費用

永代供養の契約時に提示される費用には、一般的にいくつかの項目が含まれています。

主なものとして、遺骨を永代にわたって供養・管理してもらうための「永代供養料」、遺骨を納める際にかかる「納骨料」、お墓や納骨スペースに故人の名前を刻む場合の「銘板代」や「彫刻料」があります。

また、最初の契約期間の「管理費」が含まれている場合もあります。

これらの費用は、契約時に一括で支払うことが一般的です。

しかし、提示された費用が全てではない場合もあります。

契約内容によっては、後から追加費用が発生する可能性がある項目についても、事前に確認しておくことが重要です。

例えば、契約期間中に年忌法要を個別に依頼する場合、その都度お布施や施設利用料が発生することがあります。

また、合祀される前に骨壺を追加で納骨する場合や、追加で名前を銘板に刻む場合にも、別途費用がかかることが考えられます。

特に、一定期間個別安置されるタイプの永代供養の場合、その期間が終了した後の合祀費用や、合祀後の管理費について確認が必要です。

加えて、実家のお墓を墓じまいして永代供養にする場合は、既存のお墓の撤去費用や閉眼供養のお布施、新しい納骨先への改葬手続き費用などが別途必要になります。

これらの費用は、永代供養の費用とは別に発生するため、全体の費用を計算する際には考慮に入れなければなりません。

契約書をよく読み込み、不明な点は遠慮なく施設に質問しましょう。

将来的な費用の不安を解消しておくことが、安心して永代供養を選択するための重要なステップです。

永代供養の費用と相続税の関係性:非課税の条件とは

永代供養を検討する際に、多くの方が気になるのが相続税との関係ではないでしょうか。

「永代供養にかかる費用は相続税の対象になるのだろうか?」「非課税になると聞いたことがあるけれど、本当だろうか?」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。

結論から言うと、永代供養にかかる費用は、一定の条件下では相続税の対象にはなりません。

これは、相続税法において、祭祀に関する財産が非課税と定められているためです。

しかし、非課税となるためにはいくつかの条件や注意点があります。

特に、誰がいつ永代供養の費用を支払ったのかによって、税務上の扱いが変わってくる場合があります。

例えば、被相続人が亡くなる前に永代供養の契約をして費用を支払っていた場合と、相続人が亡くなった後に相続財産の中から費用を支払った場合では、税務上の考え方が異なります。

また、あまりにも高額な契約である場合など、例外的に税務当局から課税対象とみなされるケースもゼロではありません。

これは、節税目的で不当に高額な契約を結んだと判断される可能性があるためです。

しかし、一般的な相場に基づいた契約であれば、過度に心配する必要はないでしょう。

永代供養の費用が相続税にどのように影響するのかを正しく理解することは、相続手続きを進める上で非常に重要です。

次項では、相続税法上の具体的な規定や、生前契約と死後契約による税務上の違いについて詳しく解説します。

相続税法における墓地・墓石等の非課税規定

相続税法第12条には、相続税の非課税財産が定められています。

この中に、「墓地及び墓石、仏壇、仏具、神を祭る具その他の祭祀(さいし)に関するもの」が含まれています。

つまり、お墓や仏壇など、ご先祖様を祭るために使用される財産は、相続税の計算において相続財産に含めなくて良いとされているのです。

この規定が永代供養にも適用されます。

永代供養墓や納骨堂の使用権、樹木葬の永代使用料なども、祭祀に関する財産として原則的に非課税となります。

これは、これらの財産が個人の信仰や慣習に基づき、祭祀のために使用されるものであり、一般的な相続財産とは性格が異なるためと考えられています。

重要なのは、この非課税規定が適用されるのは、「祭祀に関するもの」として社会通念上認められる範囲であるという点です。

例えば、投機目的で購入した墓地や、あまりにも豪華絢爛で祭祀の目的を逸脱していると判断されるようなものは、非課税とならない可能性があります。

しかし、通常の永代供養墓の契約であれば、この非課税規定が適用されると考えて差し支えありません。

この非課税規定があるため、生前に永代供養の契約をして費用を支払っておくことは、結果として相続財産を減らすことになり、相続税の負担を軽減する効果が期待できると言えます。

ただし、これはあくまで「祭祀に関する財産」が非課税であるという規定に基づくものであり、永代供養を契約することが直接的な相続税対策になるというよりも、相続財産の一部が非課税財産に置き換わるという理解が正確です。

生前契約と死後契約で税務上の扱いは変わるか

永代供養の契約を、被相続人が生きている間に結び費用を支払う「生前契約」と、被相続人が亡くなった後に相続人が結び相続財産から費用を支払う「死後契約」では、税務上の扱いが異なります。

まず、生前契約の場合です。

被相続人が自身の財産から永代供養の費用を一括で支払った場合、その費用は被相続人の死亡時点では既に支出されており、相続財産に含まれません。

そして、永代供養墓の使用権などは前述の通り非課税財産となります。

したがって、生前契約・生前払いであれば、支払った費用分だけ相続財産が減少し、相続税の計算対象となる財産が少なくなることになります。

次に、死後契約の場合です。

被相続人が亡くなった後、相続人が遺産分割協議を経て、あるいは相続財産の中から永代供養の費用を支払った場合、その費用は「債務控除」の対象となる可能性があります。

相続税を計算する際には、被相続人の借金や未払い金などの債務、そして葬式費用を相続財産から差し引くことができます。

この「葬式費用」の中に、お墓や仏壇の購入費用が含まれる場合があります。

国税庁のタックスアンサーによると、葬式費用に含まれるものとして「死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用」「お通夜など葬式を行うためにかかった費用で通常必要と認められるもの」「会葬御礼費用」「火葬や埋葬、納骨にかかった費用」「お墓や仏壇などを購入した代金のうち通常必要と認められるもの」などが挙げられています。

したがって、被相続人の死後に永代供養の契約をし、相続財産からその費用を支払った場合、その費用が社会通念上妥当な金額であれば、葬式費用として相続財産から控除できる可能性があります。

ただし、生前契約で贈与税が課されるケースも稀に存在します。

例えば、被相続人が自身の永代供養のためではなく、特定の相続人など、本来祭祀を主宰すべき立場にない者に対して、明らかに高額な永代供養の費用を贈与するような形で行われた場合などです。

しかし、これは一般的なケースではなく、通常は本人の祭祀のために行われる契約であれば問題ありません。

このように、生前契約か死後契約かで税務上の考え方が変わるため、ご自身の状況に合わせて確認することが大切です。

不安な場合は、相続に詳しい税理士や専門家に相談することをおすすめします。

永代供養の費用・税金に関する疑問と後悔しないための注意点

永代供養の費用や相続税について理解を深めることは重要ですが、実際に契約を進める上では、他にも検討すべき点や注意しておきたい疑問があります。

特に、費用を誰がいつ支払うのか、そして親族間の同意をどのように得るのかといった点は、後々のトラブルを防ぐために非常に大切です。

また、契約内容をしっかりと確認し、長期的な視点で安心できる施設を選ぶことも欠かせません。

永代供養は、一度契約すると原則として遺骨を取り戻すことが難しくなる場合が多いです。

そのため、契約前に疑問点をすべて解消し、納得した上で決断することが重要です。

安易に費用だけで決めたり、十分な説明を受けずに契約したりすると、後になって「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。

ここでは、永代供養の費用や税金に関連するよくある疑問点と、後悔しないために注意すべきポイントについて解説します。

これらの情報を参考に、ご自身やご家族にとって最善の選択をするための準備を進めてください。

費用は誰がいつ支払う?支払いに関する疑問

永代供養の費用を「誰が」「いつ」支払うのかは、契約形態や状況によって異なります。

生前契約の場合は、文字通り契約者本人が生前に費用を支払います。

多くの場合、契約時に一括で支払うことになります。

これにより、本人が生きている間に自身の葬送に関する準備を完了させることができ、残された家族に負担をかけずに済みます。

また、前述の通り、支払った費用分だけ相続財産が減るため、相続税対策の一環ともなり得ます。

死後契約の場合は、故人の相続人が費用を支払うことになります。

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が費用を負担するか、あるいは相続財産から支払うかなどを話し合って決定します。

この場合、支払った費用が葬式費用として相続税の計算時に控除できる可能性があります。

ただし、相続人全員が永代供養に同意していることが前提となります。

支払い方法については、多くの施設で一括払いが基本ですが、施設によっては分割払いやローンに対応している場合もあります。

高額な費用を一括で支払うのが難しい場合は、事前に支払い方法について相談してみる価値はあります。

ただし、分割払いの場合は手数料が発生する可能性があるので注意が必要です。

また、生前契約の場合に、契約者が亡くなった後、残された家族が管理費などを引き継ぐ必要があるのかどうかも確認しておきたい点です。

永代供養料に将来の管理費が含まれている場合もあれば、一定期間経過後に別途管理費が発生する場合もあります。

契約時に提示される費用が、いつまでの、どのような費用を含んでいるのかを明確にしておくことが、後々の予期せぬ出費を防ぐために大切です。

親族間の同意とトラブル回避のためのコミュニケーション

永代供養を選択することは、故人の供養のあり方や、将来のお墓参り、親族間のつながりにも関わる重要な決定です。

そのため、費用の問題だけでなく、親族間の同意を得ることが非常に大切です。

特に、これまで代々のお墓があった場合など、永代供養への変更に対して抵抗を感じる親族がいる可能性も十分に考えられます。

実際に、親族に相談せず勝手に永代供養を決めてしまい、後になって「どうして相談してくれなかったのか」「お墓参りができなくなるのは困る」といった感情的な対立や、費用負担を巡るトラブルに発展するケースは少なくありません。

代々受け継がれてきたお墓に対する思い入れや、供養の価値観は人それぞれ異なります。

トラブルを回避するためには、永代供養を検討している段階から、親族と丁寧に話し合いの機会を持つことが重要です。

なぜ永代供養を考えているのか、費用はどのくらいかかるのか、お参りはどのようにするのか、将来の供養は誰がどのように行うのかなど、具体的な内容を共有し、親族の意見や気持ちに耳を傾けましょう。

話し合いを通じて、お互いの理解を深め、納得のいく形で永代供養を選択することが理想的です。

もし、親族の中に反対意見が強い方がいる場合は、すぐに結論を出すのではなく、時間をかけて話し合いを続けたり、必要であれば第三者(霊園や寺院の担当者、行政書士など)に相談したりすることも有効です。

費用や税金といった現実的な問題だけでなく、感情的な側面にも配慮したコミュニケーションが、円満な解決につながります。

まとめ

永代供養は、現代の多様なライフスタイルや家族構成に合わせた新しい供養の形として注目されています。

この記事では、「永代供養にかかる費用相続税との関係」というテーマを中心に、永代供養の費用とその内訳、そして相続税との関係について詳しく解説しました。

永代供養にかかる費用は、合祀墓から個別墓、樹木葬、納骨堂など、選択する種類によって大きく異なり、一般的には10万円台から100万円を超えるものまで幅があります。

提示された費用が何を含むのか、追加費用が発生する可能性はあるのかなど、契約内容をしっかりと確認することが重要です。

また、永代供養にかかる費用は、原則として相続税の非課税財産となります。

これは、相続税法において墓地や仏壇などの祭祀に関する財産が非課税と定められているためです。

特に、生前契約・生前払いの場合は、支払った費用分だけ相続財産が減るため、結果として相続税の負担軽減につながる可能性があります。

ただし、これは祭祀に関する財産が非課税であることによるものであり、永代供養そのものが直接的な