大切な方を亡くされた後、葬儀や様々な手続きに追われる中で、「四十九日までに納骨を済ませなければいけないのだろうか?」という疑問や不安をお持ちになる方は少なくありません。

慣れないことばかりで心身ともに疲れている時期だからこそ、このような疑問は大きな負担となることもあります。

この記事では、四十九日までに納骨は必要?という疑問に、Webライター兼SEOライターとしての知識と経験を活かし、分かりやすく丁寧にお答えします。

納骨の時期に関する正しい知識を知ることで、少しでも心の負担を減らし、故人様を偲ぶ時間を大切にしていただければ幸いです。

四十九日までに納骨は必須?本当のところをお答えします

「四十九日までに納骨を済ませなければならない」という話を耳にされたことがあるかもしれません。

これは、仏教の考え方に基づいた慣習であり、必ずしも法律や社会的なルールとして定められている「必須」事項ではありません。

多くのご遺族様が四十九日を目安に納骨を検討されるのは事実ですが、それはあくまで一つの区切りとして捉えられているからです。

宗教・宗派による考え方の違い

納骨の時期に関する考え方は、宗教や宗派によって異なります。

仏教では、故人様の魂が旅を終え、来世の行き先が決まるのが四十九日とされています。

このため、故人様の魂が安らかに旅立てるように、また、遺された家族が故人様を供養する区切りとして、四十九日法要と合わせて納骨を行うことが一般的になりました。

しかし、これはあくまで仏教、特に特定の宗派における慣習であり、他の宗教や宗派では四十九日という考え方自体がありません。

例えば、神道では五十日祭、キリスト教では追悼ミサや記念集会といった節目はありますが、納骨の時期に厳格な決まりはありません。

浄土真宗のように、亡くなるとすぐに仏様になるという考え方を持つ宗派では、七日ごとの法要や四十九日といった概念の捉え方が異なり、納骨の時期についても比較的柔軟です。

このように、納骨の時期は信仰する宗教や宗派の考え方によって大きく変わるため、ご自身の信仰に合わせて考えることが大切です。

もしご自身の家の宗派の考え方が分からない場合は、お付き合いのあるお寺様やお詳しい親族に尋ねてみると良いでしょう。

法律上の納骨期限はある?

では、法律で「いつまでに納骨しなければならない」と定められているのでしょうか。

結論から言うと、日本の法律では、遺骨をいつまでに納骨しなければならないという明確な期限は定められていません。

火葬を行った後、遺骨はご遺族の手元に置かれることになりますが、これを自宅で保管すること自体に法的な問題はありません。

ただし、遺骨は「墓地、埋葬等に関する法律」によって、墓地以外の場所に埋葬(土に還すこと)することは禁止されています。

納骨堂や樹木葬など、法律で定められた施設や区域への納骨は問題ありません。

つまり、法律が定めているのは「どこに埋葬するか」ということであり、「いつまでに納骨するか」ではないのです。

このため、ご遺族の気持ちの整理がついたり、納骨先の準備が整ったりするまで、自宅に遺骨を安置しておくことは全く問題ありません。

焦って準備を進める必要はなく、故人様との最期の時間をゆっくりと過ごすことも、大切な供養の一つと言えるでしょう。

結論として、必須ではない理由

ここまで見てきたように、四十九日までに納骨が必須ではない理由は、主に二つあります。

一つは、四十九日という区切りが、仏教の慣習に基づくものであり、他の宗教や宗派には当てはまらない場合が多いこと。

もう一つは、日本の法律に納骨の期限を定める規定が存在しないことです。

もちろん、四十九日という節目に合わせて納骨することは、区切りとして分かりやすく、親族が集まりやすいというメリットもあります。

しかし、ご遺族の事情や気持ちは様々です。

例えば、お墓が遠方にある、新しくお墓を建てる必要がある、納骨堂の準備に時間がかかる、あるいはご遺族がまだ故人様と離れがたいという気持ちが強い場合もあります。

そういった状況で無理に四十九日納骨にこだわる必要はありません。

大切なのは、故人様を偲び、ご遺族が納得できる形で供養を進めることです。

周りの声に焦ることなく、ご自身のペースで考えていくことが、後悔のない納骨につながります。

なぜ四十九日が納骨の目安とされるの?その理由と背景

四十九日までに納骨を考える方が多いのは事実です。

では、一体なぜ四十九日という日が納骨の一つの目安として広く認識されるようになったのでしょうか。

そこには、日本の仏教における死生観や、遺された家族の心のあり方に関わる理由があります。

仏教における四十九日の意味

仏教、特に多くの宗派において、故人様は亡くなられてから四十九日間、「中陰(ちゅういん)」あるいは「中有(ちゅうう)」と呼ばれる期間を旅すると考えられています。

この期間、故人様の魂は七日ごとに閻魔大王などの裁きを受け、四十九日目に最終的な来世の行き先が決まるとされています。

このため、遺された家族は七日ごとに法要(追善供養)を行い、故人様の善行を積み重ねることで、より良い世界へ旅立てるように祈りを捧げます。

そして、最後の審判の日とされる四十九日目に、盛大な法要を行い、故人様の旅の無事を祈り、供養の区切りとします。

この四十九日法要は、故人様にとっても、遺された家族にとっても非常に重要な節目と考えられています。

この仏教的な考え方が根底にあるため、故人様の旅立ちを見送るという意味合いで、四十九日法要に合わせて遺骨を納めるという習慣が広まったのです。

遺骨を自宅に置く期間の慣習

古くから、遺骨は故人様の魂が宿る大切なものと考えられてきました。

葬儀を終えた後、すぐに納骨せず、しばらくの間、自宅に遺骨を安置しておくのは、故人様を身近に感じ、ゆっくりとお別れをするための期間という意味合いもあります。

この自宅での安置期間の目安として、四十九日という仏教の節目が定着しました。

位牌や遺影とともに遺骨を安置し、日々手を合わせることで、故人様との繋がりを感じ、悲しみを乗り越えていくための時間となります。

四十九日という期間は、単に遺骨を置く期間というだけでなく、ご遺族が故人の死を受け入れ、現実と向き合い、心の整理をつけるための大切な準備期間でもあるのです。

この期間を経て、区切りとなる四十九日を迎える際に、遺骨を納めて故人様を正式に送り出す、という一連の流れが慣習として根付いています。

家族が集まりやすいタイミング

四十九日は、親族が集まる機会としても適したタイミングです。

葬儀直後は慌ただしく、遠方の親族がすぐに集まるのが難しい場合もあります。

四十九日であれば、ある程度の準備期間があるため、親族が予定を調整しやすくなります。

四十九日法要に合わせて納骨式を行うことで、一度に多くの親族が集まり、皆で故人様を偲び、供養することができます。

特に、お墓が遠方にある場合や、新しくお墓を建てる場合は、四十九日法要と納骨式を同じ日に行うことで、親族の負担を減らすことができます。

また、四十九日は忌明け(きあけ)となり、遺族は日常生活に戻る一つの区切りでもあります。

この節目に親族が集まり、故人様との思い出を語り合い、今後の供養について話し合うことは、遺された家族の絆を深め、お互いを支え合う大切な機会となります。

このように、四十九日は宗教的な意味合いだけでなく、家族や親族にとって、集まりやすく、供養の区切りとして適したタイミングであることも、納骨の目安とされる大きな理由の一つです。

四十九日までに納骨できない場合はどうする?遅れる場合の対応

様々な事情から、四十九日までに納骨の準備が整わない、あるいはご遺族の気持ちとしてまだ納骨したくない、というケースは決して少なくありません。

そのような場合でも、慌てる必要は全くありません。

四十九日を過ぎても、法的な問題はもちろん、一般的に見ても何も困ることはありません。

大切なのは、ご遺族が納得のいく形で故人様を供養することです。

納骨を急がなくて大丈夫な理由

先にも述べましたが、法律で納骨の期限は定められていません。

また、四十九日という区切りは仏教の慣習に基づくものであり、絶対的なルールではありません。

このため、四十九日を過ぎてから納骨しても、何ら問題はありません。

例えば、新しいお墓を建てるのに時間がかかったり、希望する納骨堂に空きがなかったり、あるいは永代供養や樹木葬など、納骨方法をじっくり検討したいといった場合もあります。

また、ご遺族の中には、故人様が亡くなられた悲しみから立ち直るのに時間がかかり、すぐに納骨という気持ちになれない方もいらっしゃいます。

納骨は、故人様を安らかに眠らせるための大切な行為ですが、それ以上に、遺された家族が故人様との関係を整理し、前向きに生きていくための区切りでもあります。

ご遺族の心の準備が整うまで、無理に納骨を急ぐ必要はありません。

焦らず、ご自身のペースで進めることが、後々の後悔を防ぐことにも繋がります。

遺骨の自宅保管について

四十九日を過ぎて納骨する場合、遺骨は自宅で保管することになります。

自宅での遺骨保管について、特に法的な問題はありません。

骨壺に入った遺骨は、直射日光や湿気を避け、風通しの良い場所に安置するのが一般的です。

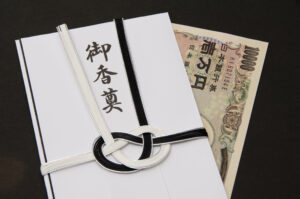

多くの場合、後飾り壇(あとかざりだん)と呼ばれる祭壇に、遺影や位牌とともに安置されます。

この期間は、毎日遺骨に手を合わせ、故人様との思い出を振り返る大切な時間となります。

自宅に遺骨があることで、故人様を身近に感じられ、心の支えになるという方もいらっしゃいます。

ただし、長期間自宅で保管する場合、湿気によって骨壺の中にカビが生える可能性もゼロではありません。

気になる場合は、専門の業者に相談して、適切な保管方法についてアドバイスをもらうこともできます。

また、ご家族や親族の中に、遺骨を自宅に置くことに抵抗がある方がいないか、事前に話し合っておくことも大切です。

遅れる場合の家族や親族への説明

四十九日法要に合わせて納骨をしない場合、親族から「なぜ納骨しないのか」「いつ納骨するのか」と尋ねられることがあるかもしれません。

特に、四十九日法要に集まる親族には、納骨の予定について説明しておくと安心です。

「お墓の準備に時間がかかっている」「家族で納得いく納骨場所を検討している」「まだ故人と離れる心の準備ができていない」など、正直に理由を伝えれば、多くの場合理解を得られるでしょう。

大切なのは、隠したり曖昧にしたりせず、誠意を持って説明することです。

親族の中には、慣習を重んじる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご遺族の気持ちや事情を丁寧に話せば、きっと分かってもらえます。

もし、親族間で意見が分かれる場合は、焦って結論を出さず、話し合いの場を持つことが重要です。

必要であれば、お寺様や葬儀社の担当者、霊園の管理者などに相談し、専門家からアドバイスをもらうことも有効です。

ご家族皆が納得できる形で、納骨の時期や方法を決めていくことが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に大切になります。

納骨の時期は四十九日だけじゃない!一般的なタイミングと選び方

四十九日以外にも、納骨を行うタイミングはいくつかあります。

それぞれの時期に意味合いがあり、ご遺族の状況や気持ちに合わせて自由に選ぶことができます。

最も大切なのは、故人様を偲び、ご家族が納得できる時期を選ぶことです。

百か日や一周忌で納骨するケース

四十九日を過ぎて納骨する場合、次の大きな節目となるのが「百か日(ひゃっかにち)」や「一周忌(いっしゅうき)」です。

百か日は、故人様が亡くなられてから100日目にあたる日に行われる法要です。

この百か日は「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれ、故人様が亡くなられた悲しみから卒業し、泣き暮らす日々を終える日とされています。

この節目に納骨を行うことで、悲しみに区切りをつけ、新たな気持ちで故人様を供養していくという意味合いを持たせることができます。

また、一周忌は故人様が亡くなられてから満一年目の命日に行われる法要です。

一周忌は、喪が明ける大切な節目とされており、親族が集まる機会としても適しています。

一周忌に合わせて納骨を行うことは、故人様が亡くなられてからのこの一年間を振り返り、遺された家族が新たな一歩を踏み出すための区切りとなります。

特に、お墓の準備に時間がかかった場合や、ご遺族がゆっくりと心の整理をしたいと考えた場合など、百か日や一周忌は納骨のタイミングとしてよく選ばれます。

お墓や納骨堂の準備状況に合わせた時期

納骨を行うためには、お墓や納骨堂、樹木葬などの納骨先の準備が整っている必要があります。

新しいお墓を建てる場合、墓地の選定から契約、墓石のデザイン決定、建立工事まで、一般的に数ヶ月の期間が必要となります。

特に、人気の霊園や石材店に依頼する場合、さらに時間がかかることもあります。

納骨堂や樹木葬の場合も、契約手続きやプレート作成などに時間がかかる場合があります。

これらの準備が四十九日までに間に合わないことは珍しくありません。

そのため、納骨の時期は、納骨先の準備が整ったタイミングに合わせるのが現実的です。

準備が整った段階で、改めて親族と相談し、都合の良い日を選んで納骨式を行います。

焦って無理なスケジュールで進めるよりも、しっかりと準備を整えてから納骨を行う方が、安心して故人様を送ることができます。

実際に、納骨の時期に関する相談を受ける中でも、「お墓が間に合わないので四十九日は法要だけにして、納骨は後日行うことにしました」というケースは非常に多いです。

ご遺族の気持ちの整理を優先する

納骨の時期を決める上で、何よりも大切にしたいのは、ご遺族の気持ちです。

故人様を亡くされた悲しみは深く、心の回復には時間がかかります。

四十九日という区切りはありますが、その日までに悲しみが癒えるとは限りません。

まだ故人様と離れたくない、遺骨をそばに置いておきたい、と感じる方もいらっしゃるでしょう。

納骨は、物理的に遺骨を移すだけでなく、ご遺族の心の中での故人様との関係性を新たな段階に進める行為でもあります。

そのため、ご遺族の心の準備が整わないまま、形式的に四十九日納骨を行う必要はありません。

ご家族で十分に話し合い、皆が納得できるタイミングで納骨を行うことが、故人様にとっても、遺された家族にとっても、最も良い供養となるはずです。

私の知っているご家庭では、ご主人が亡くなられた後、奥様が「もう少しそばに置いておきたい」という気持ちが強く、一周忌を過ぎてからゆっくりと納骨されたという例もあります。

このように、納骨の時期は個々の状況や気持ちに合わせて柔軟に考えて良いのです。

まとめ

「四十九日までに納骨は必要?」という疑問に対し、この記事では様々な側面から解説してきました。

結論として、四十九日までの納骨は、仏教の慣習に基づく一つの目安であり、法律上の義務ではありません。

宗教や宗派によって考え方は異なり、また日本の法律に納骨の期限は定められていません。

四十九日が納骨の目安とされるのは、仏教における故人様の旅立ちの区切りであること、遺骨を自宅に安置する期間の慣習、そして親族が集まりやすいタイミングであるといった理由からです。

しかし、お墓や納骨先の準備が間に合わない場合や、ご遺族の心の整理がまだついていない場合など、四十九日までに納骨できない事情は多くあります。

そのような場合でも、焦る必要は全くありません。

四十九日を過ぎて、百か日や一周忌など、ご遺族の都合や気持ちに合わせて納骨の時期を自由に選ぶことができます。

最も大切なことは、形式に囚われるのではなく、故人様への感謝の気持ちを持ち、ご遺族が納得できる形で供養を進めることです。

ご家族や親族とよく話し合い、皆が安心して故人様を送れるタイミングで、納骨の準備を進めていきましょう。

もし不安なことや分からないことがあれば、お寺様や霊園、葬儀社などの専門機関に相談してみることをお勧めします。