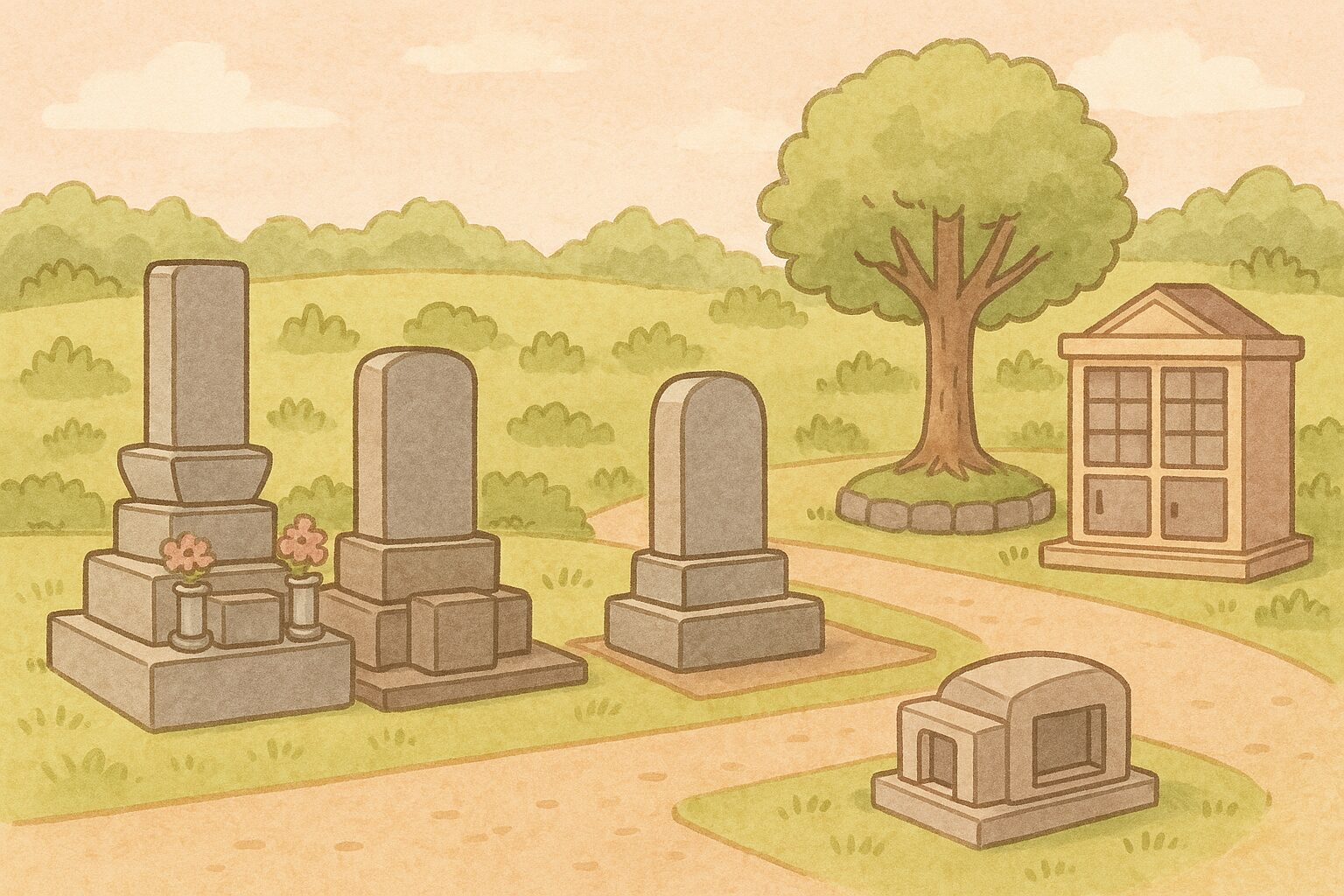

代表的な墓の種類とその特徴を丁寧に解説

現代では、供養の形が多様化しており、「墓」と一口に言ってもさまざまな種類が存在します。

それぞれに特徴や背景があり、宗教的な慣習や家族の意向、経済的な事情によって選ばれるスタイルが異なります。

この記事では、一般墓・永代供養墓・納骨堂・樹木葬・共同墓などの主要な墓の種類とその特徴について詳しくご紹介します。

初めて墓を選ぶ方にとっては、情報が多くて混乱しやすいかもしれませんが、それぞれの特徴を知ることで、自分や家族に合った選択が見えてくるはずです。

墓は故人の安らぎの場所であり、残された人にとっても心の拠り所となる大切な存在です。

後悔のない選択をするためにも、種類ごとのメリット・デメリットを把握しておくことが大切です。

伝統的な「一般墓」とは?構造やメリット・デメリット

「一般墓」は昔から多くの人に選ばれてきた、最も伝統的なスタイルの墓です。

一つの区画に墓石を建て、個別に供養を行う形式で、主に家族単位や先祖代々のお墓として使われます。

墓石には、和型墓や洋型墓、最近ではデザイン性を重視したデザイン墓なども増えており、好みに応じた外観が選べます。

メリットとしては、自分たちだけの墓所を持てる安心感や、定期的に訪れて手入れや供養を行える点が挙げられます。

一方で、維持管理が必要であり、管理費の負担や、後継者がいない場合の墓じまいの問題が発生しやすいのがデメリットです。

地域によっては宗派によるしきたりや配置の違いもあるため、事前の確認も重要です。

近年注目される「永代供養墓」「合祀墓」「納骨堂」の違い

近年では、少子化や核家族化の影響を受けて、後継者がいなくても安心して供養ができる「永代供養墓」や「合祀墓」への関心が高まっています。

永代供養墓は、霊園や寺院が供養を代行してくれる仕組みで、一定期間個別に安置した後、合祀されるケースが一般的です。

費用は抑えめで、後継ぎが不要という安心感が大きな魅力です。

「合祀墓」は、はじめから他の遺骨とともに埋葬される形で、個別管理はされません。

費用面では最も安価ですが、他人と同じ場所に納骨されるため、抵抗を感じる人もいるかもしれません。

一方、「納骨堂」は屋内施設に骨壺を収蔵するスタイルで、都市部を中心に広がりを見せています。

屋内なので天候に左右されず、管理も行き届いている点が特徴です。

ただし、保管期間が決まっている場合も多く、期間終了後は合祀されることが多いため、契約内容の確認が必要です。

自然志向の人に選ばれる「樹木葬」や「共同墓」の特徴とは

近年、自然回帰や環境への配慮から「樹木葬」を選ぶ人も増えています。

これは墓石の代わりに木や花などの自然物を墓標とし、森や庭園のような空間に遺骨を埋葬する方法です。

宗教にとらわれず、自由なスタイルを求める人にも人気で、自然と一体となって眠るという考えに共感する方にとっては理想的な供養方法といえるでしょう。

「共同墓」は、複数の人が同じ区画に埋葬される形式で、費用負担が少なく、管理も共同で行われることが多いため、経済的かつ手間がかからない点が魅力です。

こちらも後継者がいない人にとっては心強い選択肢となります。

ただし、個人の墓誌や墓標が設置されない場合もあるため、供養の方法についてしっかり確認することが重要です。

このように、それぞれの墓の種類には異なる価値観やライフスタイルが反映されています。

何を大切にするかによって、最適な選択肢は変わってくるのです。

家族構成や価値観に合わせた墓のスタイルを考える

墓を選ぶ際には、見た目や費用だけでなく、家族構成や価値観との相性も重要な要素となります。

たとえば、子どもがいない夫婦や単身者、高齢の親をもつ家族など、それぞれのライフステージによって最適な墓の形は異なります。

近年では、「自分らしい最期を迎えたい」「家族に負担をかけたくない」といった想いから、従来型とは異なる墓を選ぶ人も増えてきました。

また、宗教的な価値観や家族のつながりを大切にする人にとっては、代々受け継がれる一般墓や家族墓が安心材料となることもあります。

一方で、継承を前提としない永代供養型の墓や、個人の自由な意思を尊重したデザイン墓など、選択肢は時代とともに多様化しています。

将来的に無理のない運用ができるよう、家族の話し合いを通じて、皆が納得できるスタイルを見つけることが大切です。

個人墓・夫婦墓・家族墓の違いと選ぶ際のポイント

墓を設ける際、まず考えたいのが「誰のための墓なのか」という点です。

個人墓は、ひとりで眠るための墓で、自分自身の生き方を反映しやすいのが特徴です。

特に単身者や継承を望まない人にとっては、自由度の高い選択肢となります。

夫婦墓は、夫婦二人で一緒に眠ることを前提とした墓で、生涯のパートナーと同じ場所で安らぎたいという願いを形にするスタイルです。

費用や管理面でも無理がなく、都市部を中心に人気が高まっています。

家族墓は、親から子へと受け継がれる形式で、複数世代にわたり家族が同じ場所に眠るという伝統的な意味合いが強い墓です。

ただし、後継者が必要なため、将来的に管理が困難になるケースもあります。

選ぶ際は、家族構成や継承者の有無を踏まえ、長期的な視点で判断することが大切です。

和型墓・洋型墓・デザイン墓の形状や墓石カラーの傾向

墓の外観にも、時代や個人のセンスが反映されるようになってきました。

伝統的な和型墓は、縦に長い直線的な形状が特徴で、日本人の宗教観や慣習にもなじみ深いデザインです。

荘厳な雰囲気があり、年配の方を中心に根強い人気があります。

一方、洋型墓は横幅が広く安定感のあるフォルムが特徴で、彫刻や文字が映えるのも魅力です。

開放的で現代的な印象を持たせることができ、若い世代を中心に選ばれています。

最近では、自由な発想で設計される「デザイン墓」も注目されています。

ハート型や曲線を用いたモダンなデザイン、好きな動物や趣味をモチーフにしたものなど、多種多様です。

また、墓石カラーも黒、白、グレー以外に、ピンクや青系など個性的な色を使う人も増えてきました。

こうした選択は、自分らしさを大切にしたいという気持ちの表れともいえるでしょう。

宗派による墓の配置や形式の違いにも配慮しよう

墓のスタイルを選ぶ際には、宗派ごとのしきたりや配置の決まりにも注意が必要です。

たとえば、真言宗や浄土真宗では、墓石に刻む文字や仏具の配置に違いがある場合があります。

また、墓誌(戒名を刻む石)や墓標の形状にこだわる宗派もあり、宗教的背景を無視して設計すると後からトラブルになることも。

一般墓であれば自由度は高いものの、寺院墓地の場合はその宗派の教えに則った形式が求められることが多くなります。

デザインや配置を重視したい場合は、公営墓地や民間霊園など、宗派に縛られない施設を選ぶのも一つの手です。

いずれにしても、契約前に管理者や宗教者との確認を怠らず、自分たちの希望と合致するかどうかをしっかり見極めることが、納得のいく墓づくりへの第一歩となります。

墓の選び方で失敗しないための費用・管理・石材選びの知識

墓を建てる際、多くの人が最初に気にするのが「費用」ですが、価格だけで決めてしまうと、後々後悔につながることもあります。

なぜなら、墓は一度建てたら長期間にわたり使用するものであり、見た目や使い勝手だけでなく、耐久性や維持管理のしやすさ、さらには宗教的な条件や家族構成との相性も含めて考える必要があるからです。

また、石材の選定や墓の大きさ、高さ、設置場所によっても総費用やメンテナンスの手間が大きく変わります。

長い目で見た“負担にならない選び方”を意識することが、満足度の高いお墓選びにつながります。

ここでは、初心者でも分かりやすく、墓にかかる費用や管理の視点、そして石材の選び方について、具体的にご紹介します。

墓の大きさや高さはどう決める?敷地と周囲のバランスも重要

墓のサイズを決めるとき、まず意識したいのは霊園や墓地の敷地の広さです。

決められた区画の中で、どれだけのスペースを使えるのかを理解したうえで、高さや横幅のバランスを考えることが大切です。

例えば、狭い区画に対してあまりに大きな墓石を設置すると、圧迫感が出てしまい、周囲との調和が取れなくなってしまいます。

また、和型墓は縦に長く、高さのある構造が多いため、隣接する墓との距離や日当たりにも配慮する必要があります。

一方で、洋型墓やデザイン墓は高さが抑えられているため、視界を遮らず、風通しも良好です。

墓の配置と周囲との調和は、見た目だけでなく、清掃や法要時の動線にも影響を与えます。

あらかじめ図面や模型でイメージをつかむこともおすすめです。

石材の種類や墓誌・墓標の素材と見た目、耐久性を理解する

墓石に使われる石材は見た目の美しさだけでなく、風化や汚れへの強さ、手入れのしやすさにも大きく影響します。

代表的な素材としては、国産の御影石やインド産のグラニットなどがあり、耐久性に優れて長期間美しさを保てるのが特徴です。

特に日本の気候は四季による温度差が大きいため、吸水率の低い硬い石が好まれます。

また、墓誌や墓標に使われる素材も、墓石本体と揃えることで統一感のある見た目を保つことができます。

しかし、価格重視で柔らかい石を選んでしまうと、割れやすく経年劣化が進むリスクが高まります。

耐久性とデザインのバランスを考えながら、将来の修繕リスクを減らすことも選び方のポイントです。

管理費や購入費用を比較し、長期的な負担を想定する

墓を建てる際の初期費用には、墓石の加工費、設置工事費、永代使用料などが含まれますが、実は見落とされがちなのが“管理費”です。

これは、霊園や寺院が墓地の清掃や施設維持を行うための費用であり、毎年あるいは一定期間ごとに支払う必要があります。

立地や霊園の規模、管理体制によって金額に差があり、年間数千円から数万円程度が相場です。

さらに、納骨のたびに費用がかかる霊園もあり、トータルで見ると想定以上の負担になるケースも少なくありません。

購入前に契約内容をしっかり確認し、費用総額と将来の支出の見通しを立てておくことが重要です。

無理なく続けられる金額かどうかを検討することで、長期にわたって安心して供養を続けることができます。