遺言書で葬式不要と家族に伝える方法:最期の希望を叶えるための完全ガイド

人生の終わりに向け、ご自身の希望をどのように形にするか考える「終活」は、今や多くの方が取り組むテーマとなりました。

その中でも、自身の葬儀について「行わないでほしい」「家族に負担をかけたくない」という意思をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

しかし、その繊細な希望を大切な家族にどう伝え、確実に実現してもらうかは、非常に難しい問題です。

口頭で伝えても、いざという時に家族が混乱したり、周囲の意見に流されてしまったりする可能性もゼロではありません。

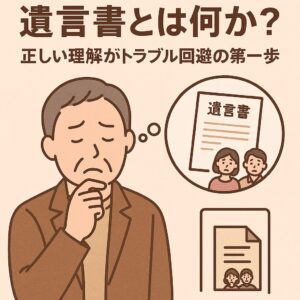

そこで有効な手段となるのが遺言書です。

遺言書は財産の分配だけでなく、死後に関する希望を伝えるための重要なツールでもあります。

この記事では、遺言書で葬式不要と家族に伝える方法に焦点を当て、あなたの最期の意思を尊重してもらうための具体的なステップと、家族への配慮について詳しく解説します。

遺言書で葬式を望まない意思を伝える意義と背景

人生の最期をどのように迎えたいか、その希望を明確にすることは、自分自身の尊厳を守る上で非常に大切です。

特に葬儀に関しては、慣習や周囲の期待から、本人の意向が十分に反映されないケースも少なくありません。

ご自身が「葬儀は不要」と考えているのであれば、その意思をしっかりと伝えることが、後悔のない終末を迎えるための一歩となります。

なぜ遺言書で意思表示するのか

ご自身の葬儀に関する希望を家族に伝える方法はいくつかありますが、その中でも遺言書が持つ意味合いは特別です。

遺言書は、法律で定められた要件を満たせば法的な効力を持つ唯一の文書です。

財産の相続だけでなく、祭祀に関する事項(お墓や仏壇の管理など)についても指定することができます。

葬儀に関する希望も、遺言書に記載することで、単なる個人的な希望としてではなく、故人の明確な意思として家族に伝えることができるのです。

口頭での伝言や、法的拘束力のないエンディングノートに記載するだけでは、いざという時に家族が「本当に故人はそう望んでいたのだろうか」と迷ってしまったり、内容が無視されてしまったりするリスクも考えられます。

遺言書という形式で残すことは、あなたの意思の真剣さと重要性を家族に伝える上で、非常に大きな意味を持ちます。

また、遺言書はあなたが亡くなった後に開封され、家族があなたの最後のメッセージとして受け取るものです。

感情的になりがちな死別直後において、冷静かつ確実にあなたの希望を伝えることができるという点でも、遺言書は有効な手段と言えます。

例えば、生前に直接「葬儀はしないで」と伝えることに抵抗がある方でも、遺言書という形であれば、比較的伝えやすいと感じるかもしれません。

もちろん、遺言書だけですべてが解決するわけではありませんが、あなたの希望を法的に裏付ける基礎となる文書として、その役割は非常に大きいのです。

残される家族への配慮

ご自身が葬儀不要と考える背景には、「派手なことはしたくない」「静かに見送ってほしい」といった個人的な価値観がある一方で、「残される家族に負担をかけたくない」という深い愛情や配慮がある方も多いのではないでしょうか。

葬儀の準備には、精神的な負担はもちろん、時間や労力、そして多額の費用がかかります。

大切な方を亡くして深い悲しみの中にいる家族が、慣れない葬儀の手配に追われる姿を想像し、「せめて葬儀の負担だけでもなくしてあげたい」と願うのは、親心や家族を思う自然な気持ちと言えます。

遺言書に葬儀不要の意思を明確に記載しておくことは、家族が葬儀を行うべきか否かで悩む必要をなくし、精神的な負担を軽減することにつながります。

また、葬儀にかかる費用を削減できるため、経済的な負担も軽減できます。

遺された財産を、家族がその後の生活のために有効活用してほしいと願うのであれば、葬儀費用を抑えることは理にかなった選択です。

あなたの「葬儀不要」という意思は、単なる個人的な希望ではなく、残される家族への最後の贈り物、究極の家族孝行となり得るのです。

ただし、家族の中には「故人のために立派な葬儀をしてあげたい」と考える方もいるかもしれません。

そうした家族の気持ちにも配慮しつつ、なぜ葬儀を望まないのか、その理由を遺言書や他の方法で丁寧に伝えることが重要です。

あなたの意思の背景にある家族への深い思いが伝われば、家族もあなたの希望を理解し、受け入れやすくなるでしょう。

遺言書に葬式不要の意思を具体的に記載する方法

遺言書に「葬儀は不要です」と一言書くだけでも意思は伝わりますが、より確実に、そして円滑にあなたの希望を実現してもらうためには、具体的な記載内容といくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

遺言書の種類によって形式が異なりますので、ご自身の状況に合わせて適切な方法を選びましょう。

遺言書の種類と記載のポイント

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成できます。

費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備で無効になったり、発見されなかったり、改ざんされたりするリスクがあります。

一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

証人二人の立ち会いが必要で費用もかかりますが、形式不備で無効になる心配がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクもありません。

あなたの葬儀不要の意思を確実に実行してもらいたいと考えるのであれば、信頼性の高い公正証書遺言を選ぶのがおすすめです。

遺言書に葬儀に関する希望を記載する際は、曖昧な表現を避け、具体的に書くことが大切です。

「葬儀は行わないでほしい」という基本的な意思表示に加え、「火葬のみで構わない(直葬を希望する)」、「通夜や告別式は行わない」、「身内だけで静かに見送ってほしい」など、あなたの具体的な希望を付け加えると、遺族は迷わずに済みます。

例えば、「私の死後、葬儀は一切執り行わないこととする。

火葬のみとし、家族や親しい友人による簡素な見送りで十分である。

」といったように、具体的な行動を指示する形で記載すると、より明確に意図が伝わります。

また、なぜ葬儀を望まないのか、その理由を簡潔に付記することも有効です。

「家族に金銭的・精神的な負担をかけたくないため」「私の人生観に基づき、派手な儀式は不要と考えるため」など、あなたの真意を伝えることで、家族もあなたの意思を尊重しやすくなります。

遺言執行者への依頼

遺言書に記載された内容を実現するためには、「遺言執行者」を指定することが非常に重要です。

遺言執行者は、遺言者の意思に従って、遺言の内容を実現する役割を担います。

特に、葬儀に関する指示は、あなたが亡くなった直後に速やかに実行される必要があります。

遺言執行者が指定されていれば、家族が迷ったり、親戚の意見に左右されたりすることなく、遺言書に書かれたあなたの葬儀に関する希望を確実に実行してもらうことが期待できます。

遺言執行者には、信頼できる家族や友人、または弁護士や行政書士といった専門家を指定することができます。

家族や友人に依頼する場合、あなたの意思をよく理解しており、感情的な面でも寄り添ってくれるというメリットがありますが、死別による悲しみの中で執行手続きを行う負担や、他の相続人との間で意見の対立が生じるリスクも考えられます。

一方、弁護士や行政書士などの専門家に依頼する場合、遺言の内容を冷静かつ正確に執行してくれるという大きなメリットがあります。

葬儀の手配や死後の諸手続きにも精通している専門家であれば、あなたの「葬儀不要」という意思を、関係各所と連携を取りながらスムーズに実現してくれるでしょう。

費用はかかりますが、あなたの最期の希望を確実に託すためには、専門家への依頼を検討する価値は十分にあります。

遺言書の中で遺言執行者を明確に指定し、その人に葬儀に関する指示の執行権限を与える旨を記載しておけば、あなたの意思はより強力なものとなります。

例えば、「遺言執行者として〇〇(氏名)を指定する。

遺言執行者は、この遺言書に記載された私の葬儀に関する一切の事項を執行する権限を有する。

」といった文言を記載すると良いでしょう。

遺言書以外で葬式不要の意思を伝える手段と注意点

遺言書はあなたの葬儀不要の意思を法的に、そして明確に伝えるための強力な手段ですが、それだけで万全というわけではありません。

遺言書は死後に開封されるのが一般的であるため、あなたが亡くなった直後の対応には間に合わない可能性があります。

また、遺言書だけでは伝えきれない細やかな希望もあるでしょう。

遺言書と合わせて、他の手段を組み合わせることで、あなたの意思をより確実に、そして円滑に家族に伝えることができます。

エンディングノートや死後事務委任契約との組み合わせ

エンディングノートは、ご自身のこれまでの人生や、死後の希望などを自由に書き記すノートです。

法的効力はありませんが、遺言書では書ききれない詳細な情報や、あなたの想いを伝えるのに非常に役立ちます。

例えば、葬儀を不要とする理由、連絡してほしい友人リスト、最期に着たい服、流してほしい音楽、遺影に使ってほしい写真など、あなたの個性やこだわりを具体的に書き残しておくことができます。

エンディングノートは、遺言書の内容を補完し、遺族があなたの意思をより深く理解するための手助けとなります。

「遺言書に葬儀は不要と記載しましたが、詳しい希望はエンディングノートに書いてありますので、そちらをご覧ください」といった形で、遺言書とエンディングノートを連携させることも有効です。

死後事務委任契約は、あなたが亡くなった後の様々な手続き(葬儀・埋葬、行政手続き、医療費の支払い、身辺整理など)を、特定の第三者(受任者)に委任する契約です。

この契約を専門家(弁護士、行政書士など)と結んでおけば、あなたの「葬儀不要」という意思を、受任者が責任を持って実行してくれます。

遺言書で意思表示をし、かつ死後事務委任契約でその実行を専門家に委任することで、あなたの希望が実現される確実性は格段に高まります。

特に、身寄りのない方や、家族に負担をかけたくないという思いが強い方にとっては、非常に有効な手段と言えます。

エンディングノートで希望を伝え、遺言書で法的な意思表示を行い、死後事務委任契約で具体的な実行を託すというように、それぞれのツールの役割を理解して組み合わせることで、あなたの最期の意思表示はより盤石なものとなるでしょう。

生前の家族とのコミュニケーションと円滑な実行のための準備

遺言書やエンディングノート、死後事務委任契約といった書面での準備も大切ですが、何よりも重要なのは、生前の家族とのコミュニケーションです。

あなたがなぜ葬儀を望まないのか、その理由や背景にある思いを、時間をかけて丁寧に家族に伝えましょう。

突然「葬儀はしないでほしい」とだけ伝えると、家族は戸惑ったり、悲しんだり、場合によっては「自分たちのために何もしてくれなかった」と誤解したりするかもしれません。

「家族に負担をかけたくない」「私の人生観に合わない」「静かに見送られたい」など、あなたの素直な気持ちを伝えることで、家族もあなたの意思を理解し、受け入れやすくなります。

話し合いの際には、家族の気持ちにも耳を傾け、彼らが抱くであろう不安や疑問に寄り添う姿勢を見せることが大切です。

もしかしたら、家族は「故人のために何かしてあげたい」という思いから、葬儀を望むかもしれません。

そうした気持ちを否定するのではなく、「あなたの気持ちは嬉しいけれど、私の希望はこうなんだ。

それが私にとっての一番の幸せなんだよ」と、優しく、しかししっかりと伝えましょう。

また、遺言書の存在や保管場所を家族に伝えておくことも非常に重要です。

遺言書が見つからなければ、どんなに素晴らしい内容が書かれていても意味がありません。

家族が遺言書の存在を知り、どこにあるか把握していることが、あなたの意思が実行されるための第一歩となります。

さらに、葬儀不要の場合でも、死亡届の提出、火葬の手配、親戚や友人への連絡など、遺族が行わなければならない手続きは少なくありません。

これらの手続きを円滑に進めるために、必要な情報(連絡先リスト、銀行口座情報、保険証券の場所など)を整理してお