法要に参列する際に押さえておきたい基本マナーとは

法要は、故人を偲び供養の気持ちを表す場であり、形式以上に「思いやりの心」が求められる場面です。しかし、その思いをきちんと伝えるには周囲に不快感を与えない立ち居振る舞いや服装、言葉遣いなどの基本マナーを守ることが大切です。特に初めて法要に参列する人にとっては、何に気をつければよいのか戸惑うことも多いでしょう。この記事では、服装から香典、受付での対応まで、法要に関するマナーを具体的にご紹介していきます。参列者としての振る舞いひとつで、遺族の気持ちを尊重する姿勢が伝わるものです。宗派によって多少異なる場合もあるため、事前の確認も含めた準備が重要です。

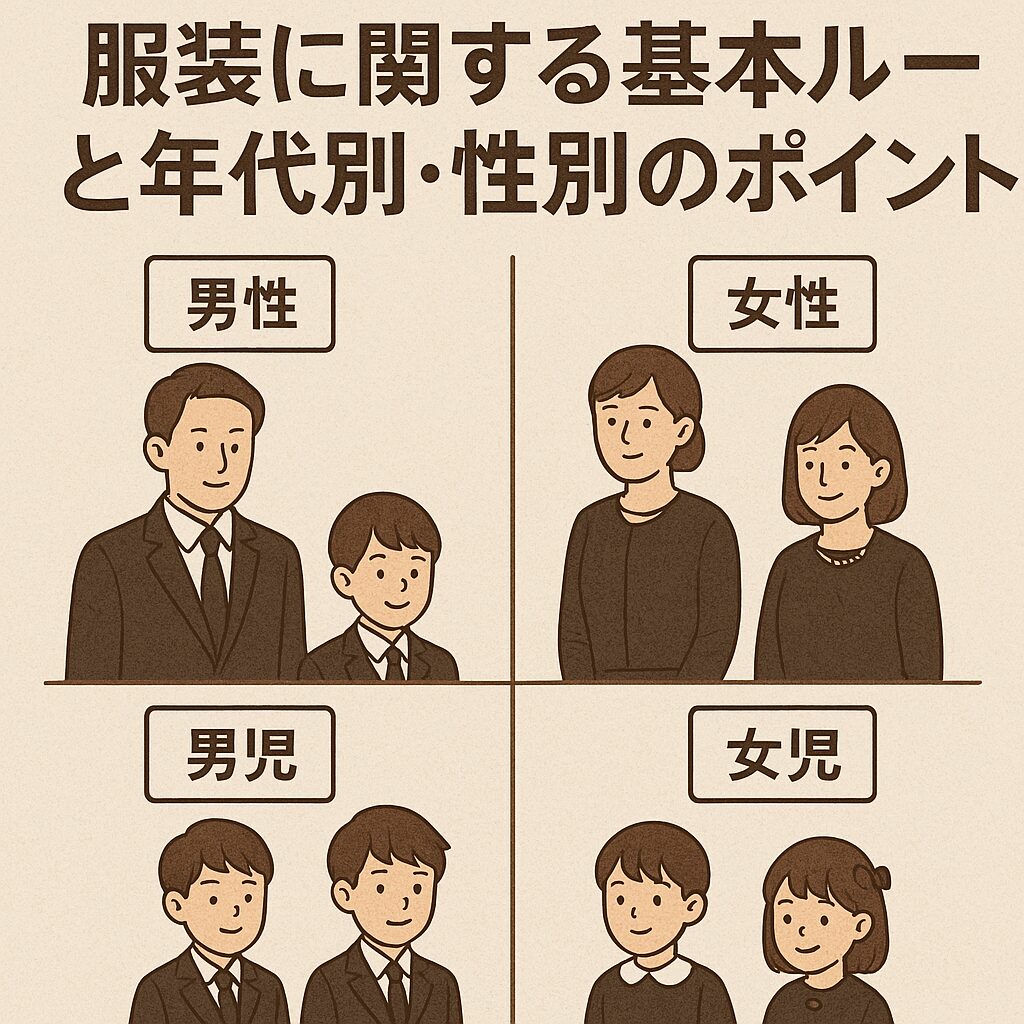

服装に関する基本ルールと年代別・性別のポイント

法要の服装は、原則として「黒を基調としたフォーマルウェア」が基本ですが、法事の種類や場所、遺族の意向によって求められるレベルが異なります。一般的に一周忌までは喪服が無難とされていますが、三回忌以降は地味な平服でも許容される場合があります。ただし、いずれの場合も華美にならず、清潔感と落ち着きを意識した装いが望まれます。

男性であれば黒のスーツに白シャツ、黒ネクタイ。女性は黒のワンピースやスーツが定番ですが、肌の露出を控え、ストッキングも黒に統一するのが基本です。子供の服装も同様に、「黒・紺・グレー」といった落ち着いた色味を選び、キャラクターものや派手な柄は避けましょう。制服がある年齢であれば、制服での参列が最も適しています。

香典の表書き・包み方・手渡しの正しい作法

香典は、故人への弔意と遺族への支援を形にする大切な習慣です。まず、香典袋の表書きには宗教ごとの違いがあることを理解しておきましょう。仏式では「御仏前」「御香典」、浄土真宗では「御仏前」、神式なら「御玉串料」、キリスト教式では「御花料」といった表記が一般的です。迷った場合は、無難な「御香典」を選ぶのがよいでしょう。

包む際は、新札は避け、使用済みの紙幣を丁寧に折り目をそろえて中袋に入れます。香典を手渡しする際には、必ず袱紗(ふくさ)に包んで持参し、受付で袱紗から取り出して両手で差し出すのが正しい作法です。「このたびはご愁傷さまでございます」と一言添えることで、丁寧な印象を与えることができます。

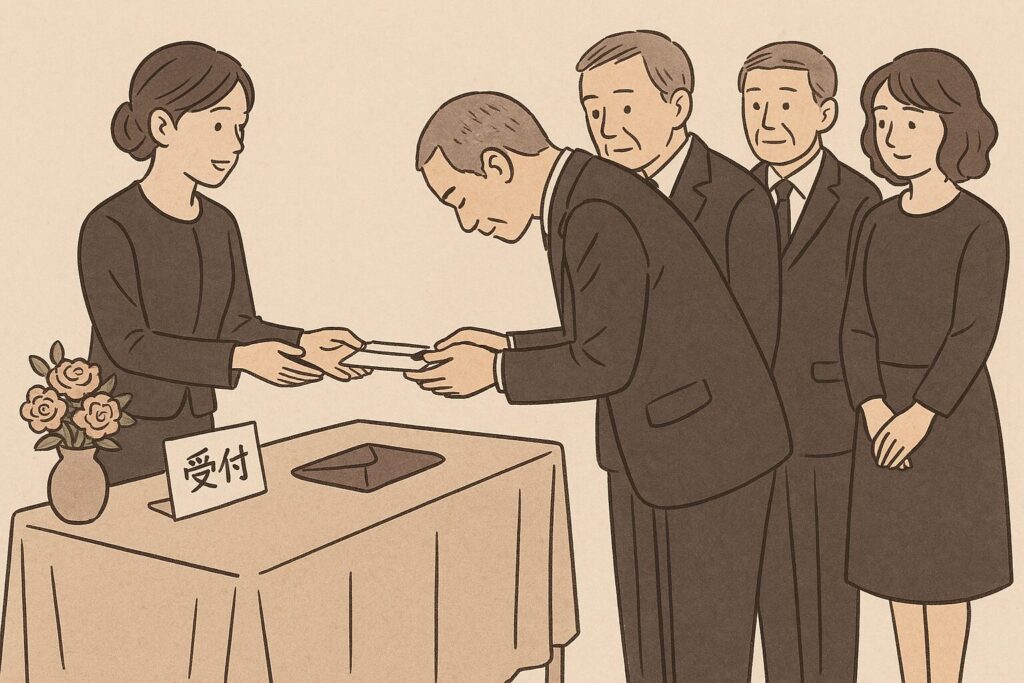

法要前後の参列者対応と受付マナーの心得

法要における参列者の立ち居振る舞いは、式典の進行だけでなく、遺族や他の参列者との人間関係にも影響を及ぼす重要な要素です。受付では、到着後すぐに挨拶をし、名乗って香典を差し出しましょう。芳名帳があれば丁寧に記入し、立ち去る際には軽く会釈を忘れずに。受付は遺族に代わって参列者を迎える役割を担っているため、対応する側も受ける側も礼儀をもって接することが求められます。

また、法要が始まる前には大声での会話は避け、携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定しておくのが最低限のマナーです。終了後の会食に参加する場合も、遺族への感謝の気持ちを込めた言葉を添えるなど、細やかな心配りが求められます。法要の場は単なる儀式ではなく、心を込めて故人を偲ぶための時間であることを常に意識しましょう。

法要当日に気をつけたい所作・ふるまいのマナー

法要の場では、見た目の印象以上に言葉遣いや立ち居振る舞いが周囲との調和に大きく影響します。たとえ服装が適切であっても、場の空気を乱すような行動をしてしまうと、遺族や参列者に不快感を与える可能性があります。静かな雰囲気が支配する場だからこそ、一つひとつの動作や所作に心を込めることが大切です。焼香の順番を守る、余計な会話を控える、黙祷中の姿勢を正すなど、形式的な作法の背後にある「敬意」を忘れないようにしましょう。日常とは異なる時間と空間であることを意識し、控えめで丁寧なふるまいが自然とできるよう意識することが、真のマナーといえるでしょう。

焼香の順番と正しい作法で心を込めた供養を

焼香は、故人への祈りを形にする大切な儀式です。地域や宗派によって細かな作法の違いはあるものの、**最も基本的なマナーは「焼香の順番を守ること」**です。一般的には、まず喪主や遺族が焼香を行い、その後、近しい親族や友人、一般参列者の順に続きます。順番がわからない場合には、係の人に確認するのがスマートな対応です。

作法としては、香を指でつまみ、額に軽くいただいてから香炉に落とす「一礼一香」の形が一般的です。ただし、宗派によっては額にいただかない流儀もあるため、無理に自己流にせず、周囲の流れに合わせて丁寧に行うことが求められます。焼香は一瞬の動作ですが、そこに込めた心が何よりも大切です。

忌み言葉や会話内容への配慮ができるかが印象を左右する

法要の席では、普段使っている言葉が無意識に「忌み言葉」になってしまうことがあります。たとえば「重ね重ね」や「また」「再び」など、死を連想させたり、不幸が続くことを連想させる表現は避けるべきとされています。また、「急ぐ」「切る」「終わる」といった直接的な表現も慎むのが無難です。

加えて、親しい間柄であっても雑談のつもりが場違いな内容にならないよう、会話マナーにも細心の注意が必要です。たとえば、仕事や世間話に熱が入りすぎて声が大きくなってしまうと、静かな空間に不釣り合いですし、故人を偲ぶ場にふさわしくありません。会話をする場合も落ち着いた声のトーンと慎重な言葉選びが、品位あるふるまいにつながります。

黙祷や正座、携帯マナーなど静粛を守る振る舞い方

法要の時間中は、心を落ち着けて静粛な空間を保つことが最も大切なマナーです。黙祷の時間には、目を閉じて心静かに故人を思い浮かべ、余計な動きや音を立てないようにします。携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、たとえ通知音が鳴らなくても、取り出したり画面を見たりすること自体が失礼にあたります。

また、和室で行われる法要では正座を求められることもあります。長時間になる場合は、無理をせず足を崩すこともできますが、その際も静かに丁寧な動作で行うことが礼儀です。周囲に配慮しながら動作を最小限に抑える姿勢こそ、心からの敬意の表れといえるでしょう。自分の都合よりも、場の空気や相手の気持ちを最優先にすることが、法要の場にふさわしい振る舞いといえます。

法要後の所作や気遣いで遺族に寄り添う心を伝える

法要の儀式が終わった後も、参列者としての振る舞いは続きます。むしろ、故人を偲ぶ気持ちや遺族への配慮が最も表れやすいのが法要後の時間ともいえるでしょう。会食の場での立ち振る舞いや、遅れてしまった場合の対応など、細やかな心遣いが自然とできているかが見られています。特に近しい親族でなくとも、丁寧な所作は遺族の心を支える存在にもなります。マナーは単なる形式ではなく、相手への敬意とやさしさの形です。何を言うか、どう振る舞うかが、供養の一部といえるのです。ここでは、法要後に気をつけたい代表的な場面とその配慮について具体的に解説していきます。

会食中の振る舞いや写真撮影における配慮

法要の後には、精進落としや会食が用意されることが多くあります。この会食は、参列者への感謝を込めた席であると同時に、故人を偲びながら思い出を語り合う大切な時間です。こうした場では、明るく振る舞うことが悪いわけではありませんが、過度に賑やかすぎる態度や、不謹慎な話題は避けるのが基本的な会食中のマナーです。

また、思い出を残すために写真を撮りたいという気持ちは自然なものですが、写真撮影のタイミングや場の雰囲気に対する配慮が不可欠です。遺族の了承がある場合を除いて、無断での撮影は控えたほうが良いでしょう。特に料理や参列者を撮る際は、「一枚お写真を撮ってもよろしいでしょうか?」と一言添えることで、思いやりのある印象を残すことができます。

お布施や供花の渡し方で迷わないための心得

僧侶へのお布施や供花は、法要の中でも重要な要素ですが、その渡し方に迷う人も少なくありません。お布施を渡す際は、封筒や白い奉書紙に包み、必ず袱紗(ふくさ)に入れて持参するのが基本です。表書きには「御布施」と記し、金額や送り主の氏名もきちんと記載することで丁寧な印象になります。

渡すタイミングとしては、法要の前後で、僧侶が控室などにいるときに直接手渡しするのが一般的です。その際、「本日はありがとうございます」といった感謝の言葉を添えると、形式だけでなく心も伝わる渡し方になります。

また、供花を贈る場合も、事前に遺族に意向を確認し、宗派や地域の風習に合った花を選ぶことが重要です。白を基調とした落ち着いた色合いの花を選び、名札の書き方にも注意が必要です。こうしたひと手間が、遺族への思いやりとして受け取られます。

遅刻した場合の対応と挨拶言葉の使い方

やむを得ず法要に遅刻してしまった場合も、その後の対応ひとつで印象は大きく変わります。まず到着したら、受付にて事情を丁寧に伝え、静かに着席するようにしましょう。式の進行を妨げないよう、焦らず落ち着いた行動を心がけることが大切です。

法要後や会食の場面で遺族に挨拶する際は、「遅れて申し訳ありませんでした。本日はお招きいただきありがとうございました」と、遅刻への謝罪と感謝の気持ちを言葉にすることが礼儀です。挨拶言葉ひとつにも心を込めることで、形式ではなく本心からの供養が伝わります。

また、一般的な挨拶でも、「ご冥福をお祈りします」「お疲れのところ失礼いたします」など、相手の心に寄り添った表現を選ぶことが、マナーある参列者としての信頼につながります。