告別式とは何か――お別れの儀式に込められた意味と役割

告別式とは、故人との最期のお別れをするための儀式です。

葬儀の一環として行われることもありますが、その本質は「故人に対する感謝と敬意を表す時間」であり、遺族や参列者がそれぞれの想いを込めて故人を見送る重要な場となっています。

会場には生前の写真が飾られ、選曲された音楽が静かに流れ、焼香や弔辞が進行する中で、参列者はそれぞれの記憶と向き合いながら、心の中で別れの言葉をかけます。

告別式は単なる形式的な儀式ではなく、心の区切りをつける大切な時間でもあります。

近年では従来の厳かな雰囲気だけでなく、故人らしさを反映した音楽演出や、映像・写真による回顧展示など、個性を重視した自由なスタイルも増えています。

こうした変化は、「生前の故人との関係を大切にしたい」「最後までその人らしさに触れたい」という遺族や参列者の想いが反映された結果といえるでしょう。

葬儀の流れの中でも、告別式は弔辞や焼香、そして出棺へとつながる重要なパートです。

その意味を正しく理解することが、心の整理を助ける一歩となります。

告別式と葬儀の違いは?混同されがちな言葉の本当の意味

「葬儀」と「告別式」という言葉は、日常的に混同されがちですが、実は明確な違いがあります。

葬儀とは、故人の魂を弔い、仏教などの宗教的な儀式を通じて成仏を願う場です。

これに対して、告別式は参列者が故人との別れを告げるための社会的な儀式であり、宗教色が比較的薄い場合もあります。

例えば、仏式の葬儀では僧侶の読経や焼香が中心となりますが、告別式では一般の会葬者が弔辞を述べたり、献花をしたりすることが多いです。

宗教的な意味合いが強いのが葬儀、対して告別式は感謝や別れの言葉を伝える場という違いを覚えておくと、混乱せずに参列の心構えができます。

告別式が持つ社会的・精神的な役割とは

告別式は、社会的・精神的な意味合いにおいて非常に重要な役割を果たします。

社会的な側面では、故人が生前関わっていた人々に対して、最期のお別れをするための公式な場を提供するものです。

会社関係やご近所、友人、恩人といった幅広い人々が集まり、故人とのつながりを振り返る時間となります。

精神的な側面では、遺族や親しい人々が悲しみと向き合い、心に区切りをつけるプロセスの一部として機能します。

言葉では表せない感情を弔辞や焼香、あるいは花入れといった動作を通して表現することで、少しずつ現実を受け入れられるようになります。

こうした告別式の過程が、グリーフケア(喪失からの回復)にもつながっているのです。

現代の告別式スタイルと地域による違い

近年の告別式は、多様なスタイルが生まれており、従来の形式にとらわれない自由な演出が増えています。

たとえば、BGMに故人が好きだった音楽を流す演出や、スライドショー形式の写真展示を用いることで、生前の人柄を表現するケースが見られます。

また、堅苦しい雰囲気を避けたいという希望から、家族葬形式での告別式を選ぶ遺族も増えています。

一方で、地域によっては告別式の流れやマナーに明確な違いがある点も見逃せません。

たとえば関西では、焼香の順番や出棺の進行に独自の慣習が残っている場合があり、地元の葬儀社と事前に相談しておくことが大切です。

告別式の形式は全国共通ではなく、地域文化や家族の考え方によって柔軟に組み立てられるという点が、今の告別式の特徴ともいえるでしょう。

告別式の一日の流れ――当日の進行と各場面の詳細解説

告別式当日は、限られた時間のなかで多くの儀式と段取りが進行します。

慣れていない遺族にとっては、不安も多いかもしれませんが、事前に一連の流れを理解しておくことで、当日の負担はぐっと軽くなります。

まず、参列者の受付から始まり、遺族は控室で身支度や最終確認を行います。

その後、開式となり、弔辞や焼香などの儀式が進行していきます。

音楽や写真展示なども含め、故人への想いを表す時間が続き、式の終盤には出棺と火葬場への移動が控えています。

こうした一連の流れのなかで、各パートごとに意味があり、遺族や参列者が心を込めて関わることで、より深い「お別れの時間」となります。

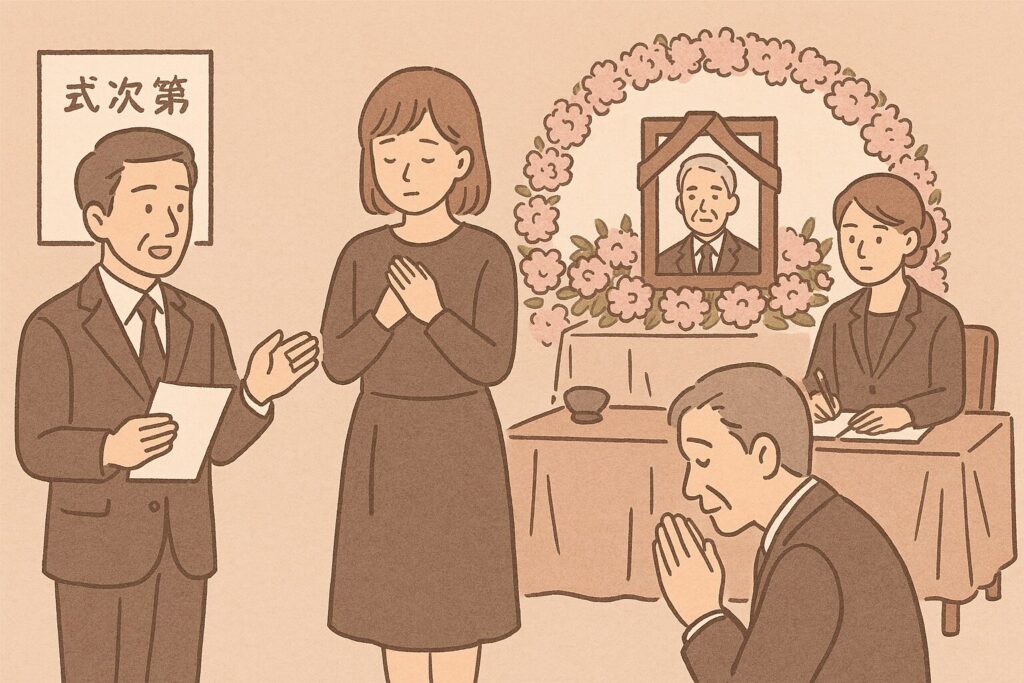

時間配分や進行は式次第に沿って進められるため、事前の確認が非常に大切です。

葬儀社が当日の進行をサポートしてくれますが、喪主や近親者がポイントを理解しておくと、より安心して対応できます。

受付から開式までの準備と遺族の動き

当日の朝、会場ではまず会葬者受付の設営と準備が始まります。

受付では、記帳や香典の受け取り、会葬礼状の配布などが行われます。

一方、遺族は控室で喪服に着替え、司会者や葬儀社と当日の式次第の確認を行いながら、弔辞や出棺時の動きなどの打ち合わせをします。

特に喪主は、挨拶のタイミングや役割について詳細に理解しておくことが求められます。

遺族控室は、精神的な準備を整える大切な場所でもあります。

緊張や不安が入り混じる時間ですが、葬儀スタッフのサポートを受けながら、落ち着いて本番に臨めるよう心を整えることが大切です。

時間通りに開式できるよう、スケジュール管理も意識するようにしましょう。

式中の進行:弔辞・焼香・音楽や写真展示の演出

告別式が始まると、まず司会者の挨拶に続き、弔電の読み上げや弔辞の朗読が行われます。

弔辞は、故人に深い関わりのあった人物が心を込めて語るもので、参列者の心にも強く残る場面です。

その後、焼香が始まりますが、焼香の順番は事前に葬儀社が誘導してくれるので心配はいりません。

また、近年では式の進行中に故人の人生を振り返るスライドや、思い出の写真展示、好きだった音楽を流す演出なども取り入れられています。

これらの要素は、形式だけでない告別式を演出し、参列者それぞれが故人との思い出を振り返る時間を深めてくれます。

音楽選びや写真展示は、遺族が最も故人らしさを表現できる部分でもあり、準備に時間をかけるほど感動的な式になることが多いです。

事前に演出のタイミングや方法について、葬儀社としっかり相談しておくことがポイントです。

出棺から火葬場までの流れと心構え

式が終わると、いよいよ出棺の時間となります。

棺の蓋を閉じる前には、花入れと呼ばれる儀式があり、参列者や遺族が棺の中に花を手向けて、最後のお別れの言葉をかけます。

この瞬間は、多くの人にとって最も胸が締めつけられる時間でもあります。

心からの感謝と祈りを込めて、故人を見送る場面です。

その後、棺は霊柩車に乗せられ、火葬場へと移動します。

火葬場では再び、遺族や親族が立ち会い、火葬が終了するまで控室で待機するのが一般的です。

火葬後は収骨が行われ、遺骨を骨壺に収めて自宅または納骨先へと持ち帰ります。

こうした一連の流れは、体力的にも精神的にも負担の大きいものですが、事前に知っておくことで心の準備ができ、落ち着いて行動することができます。

葬儀社のサポートを活用しながら、しっかりと見送りの時間を過ごしましょう。

告別式を滞りなく行うための準備とマナー

告別式は故人との最後のお別れを演出する大切な儀式です。

その一方で、多くの人が関わる場でもあるため、進行を円滑に進めるための準備とマナーが欠かせません。

とくに喪主や遺族にとっては、時間配分、会場の設営、参列者への対応など、式そのもの以外にも気を配る場面が多くあります。

事前に進行内容を把握し、葬儀社と連携して式次第を整えておくことで、当日の混乱を最小限に抑えることができます。

また、服装や言葉遣いなど、細かいマナーにも注意が必要です。

告別式は形式的な儀式であると同時に、感情が交差する繊細な場でもあるため、参加するすべての人が不快な思いをしないような配慮が求められます。

告別式が故人にふさわしい時間となるよう、しっかりと準備を整えて臨むことが大切です。

事前に確認したい喪主の役割と挨拶のポイント

喪主は、告別式において最も重要な役割を担う人物です。

葬儀全体の責任者としての立場であり、司会者との打ち合わせや式の進行確認だけでなく、式中の「喪主挨拶」にも大きな意味があります。

挨拶の内容には、故人への想い、参列者への感謝、葬儀に関する報告などが含まれるため、あらかじめ原稿を用意しておくと安心です。

また、喪主の服装は格式を重んじる必要があり、基本は正喪服が望ましいとされています。

男性ならモーニングコートまたはブラックスーツ、女性なら黒のワンピースまたはアンサンブルが一般的です。

落ち着いた態度と、丁寧な言葉遣いを意識することで、参列者にも誠意が伝わります。

時間配分・会場選び・式次第の作成までの流れ

告別式を円滑に進めるためには、全体の時間配分と会場選びが非常に重要です。

一般的な告別式は1時間から1時間半程度ですが、弔辞や焼香の人数が多い場合は、余裕をもったスケジュール設定が必要です。

とくに高齢者や遠方からの参列者がいる場合は、休憩や移動の時間も配慮に含めましょう。

会場は葬儀場だけでなく、自宅や寺院、斎場など様々な選択肢があります。

場所によって進行や設備に違いがあるため、事前に下見をして導線や控室の位置も確認しておくと安心です。

式次第の作成は、葬儀社と相談しながら決定します。

開式、弔電披露、弔辞、焼香、喪主挨拶、出棺といった流れを明確に組み立てておくことで、当日の混乱を避けることができます。

納骨・精進落とし・会葬礼状などその後の対応

告別式が終わった後も、遺族には多くの対応が残っています。

火葬後の遺骨は一旦自宅へ持ち帰るか、納骨堂や墓地へと納める「納骨」の準備が必要です。

納骨の時期は、四十九日や一周忌に合わせることが多く、菩提寺や霊園との調整も欠かせません。

また、式後には「精進落とし」と呼ばれる会食を行うのが一般的です。

これは、参列してくれた方々への感謝を込めた食事の場であり、形式を重んじながらも、故人の思い出を語り合う温かな時間となります。

併せて、会葬者へ送る「会葬礼状」も忘れず準備しましょう。

丁寧な文章で感謝の気持ちを伝えることで、告別式の印象をより良いものにすることができます。

告別式後の一連の対応まで丁寧に行うことが、遺族の心の整理にもつながり、参列者との関係も円滑に保つ要素となります。