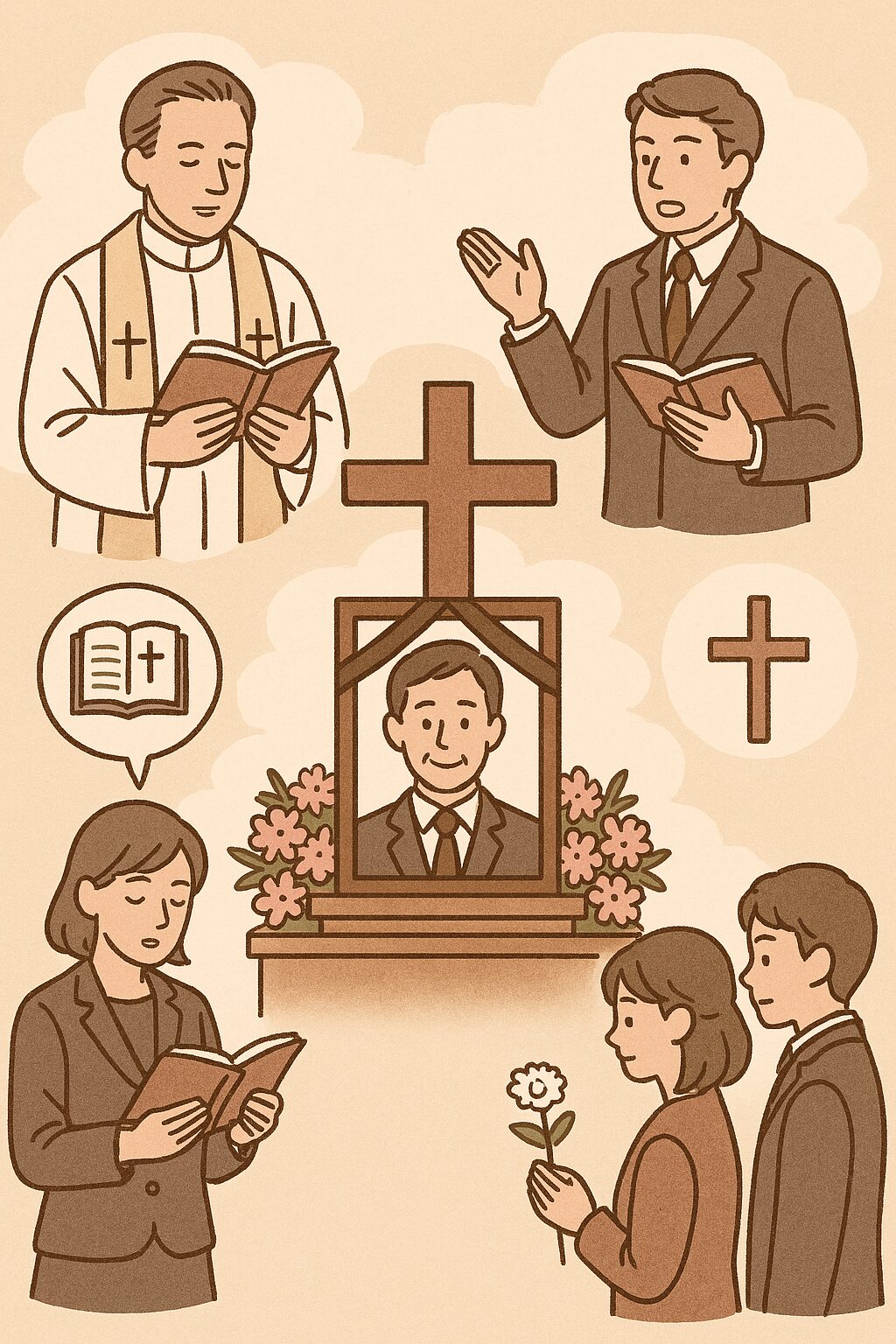

キリスト教式葬儀の流れと特徴を深く知る

キリスト教式葬儀は、日本で主流の仏式とは大きく異なる独自の儀礼と価値観に基づいて行われます。

最大の特徴は、「故人の魂を天に送り出す」という信仰に裏打ちされた前向きな祈りの時間である点です。

死を終わりではなく、神のもとに召される新たな旅立ちと捉えるため、葬儀全体に希望や慰めの雰囲気が漂います。

一般的に、カトリックとプロテスタントのいずれかの形式で執り行われ、それぞれに独特の儀式や進行があります。

通夜の代わりに礼拝式やミサが行われることも多く、神父や牧師の祈り、参列者の献花や聖歌の歌唱、聖書の朗読などが式の中心となります。

また、十字架やクロス、聖書といった宗教的な象徴が随所に登場し、厳かな空気の中で故人を偲びながらも、神の愛を再確認するような雰囲気が特徴です。

ここでは、カトリックとプロテスタントの違いや、式の進行に関わる神父・牧師の役割、さらに読み上げられる聖書の聖句の意味について詳しく見ていきましょう。

カトリックとプロテスタントで異なる葬儀の形式

同じキリスト教であっても、カトリックとプロテスタントでは葬儀の進行や儀式の意味が異なります。

カトリックの葬儀では「葬儀ミサ」と呼ばれる形式が一般的で、聖体拝領や香の奉納などが行われ、厳格で伝統的な雰囲気に包まれます。

場所も礼拝堂や教会で行われることが多く、神父が中心となって進行します。

一方、プロテスタントの葬儀は「記念礼拝」という形式が多く、個人の信仰や生き方を称える要素が強く反映されます。

牧師の説教を中心に、聖書朗読や賛美歌の歌唱などが行われ、比較的自由度の高い構成が特徴です。

例えば、故人の好きだった聖句を用いたり、遺族による弔辞や歌の披露が加えられることもあります。

このように、どちらの宗派かによって式の形式や演出が大きく異なるため、事前にどちらの宗派に属していたかを把握することが大切です。

参列者としても、その違いを知っておくことで、より心を込めて葬儀に向き合うことができます。

神父と牧師、それぞれの役割と式中の働き

キリスト教の葬儀において欠かせない存在が、神父(カトリック)と牧師(プロテスタント)です。

神父はカトリック教会に属し、儀式の中では聖体拝領の執行やミサの司式など、神との仲介者としての役割を担います。

厳格な儀式の中で祈りを導き、故人の魂を神のもとへ導く存在として、重要なポジションを占めます。

一方、プロテスタントの牧師は、式全体の進行と説教を通じて、参列者に聖書の言葉と希望のメッセージを伝える役割を果たします。

説教では、故人の人生に触れながら、キリストの教えに基づく慰めと再会への希望を語ることが多いです。

また、参列者との距離が近く、あたたかく語りかけるような雰囲気になることが多いのも特徴です。

神父と牧師、それぞれのスタイルには違いがあるものの、どちらも「神の導きのもとで故人を天に送る」という共通の目的を持っています。

その働きや言葉を知ることで、葬儀に込められた深い意味を感じ取ることができるでしょう。

式の中で読み上げられる聖書と聖句の意味

キリスト教式の葬儀では、聖書の言葉が式の中心となり、複数の聖句が厳選されて読み上げられます。

この聖句には、故人への追悼だけでなく、残された遺族への慰めと希望を与えるメッセージが込められています。

例えば、ヨハネによる福音書14章「あなたがたは心を騒がせるな。

神を信じなさい。

そして、わたしを信じなさい。

」という言葉は、故人が神のもとで安らかに眠っていることへの確信と、遺族が心を落ち着けるための助けとなる聖句です。

他にも「わたしはよみがえりであり、命である」(ヨハネ11:25)といった復活と永遠の命を象徴する聖句が選ばれることもあります。

このように、**葬儀で読み上げられる聖書の言葉は、単なる儀礼ではなく「神の愛と希望の証し」**として、参列者一人ひとりの心に深く響きます。

聖句の選定には、遺族や牧師・神父が時間をかけて向き合い、故人の人生や信仰を反映させることも多いため、そこに込められた想いを汲み取ることが大切です。

キリスト教葬儀に参列する際のマナーと心構え

キリスト教式の葬儀に初めて参列する方にとって、服装や礼儀、式中の振る舞いなど、わからない点は多いものです。

特に日本では仏式の葬儀が一般的であるため、それを前提にして参列してしまうと、意図せずマナー違反になることもあります。

キリスト教の葬儀では、宗派や地域によっても形式がやや異なり、特にカトリックとプロテスタントの違いに注意が必要です。

たとえば、香典の代わりに「献花」が行われることや、黙とうの代わりに「祈り」を捧げる場面が多く設けられている点など、参加者の所作にも独特の作法があります。

また、式場が「礼拝堂(チャペル)」であることが多く、仏式の「通夜・告別式」とは構成や雰囲気も大きく異なります。

本章では、初めての方でも安心してキリスト教式葬儀に参列できるように、服装や持ち物、献花や十字架への祈り方、ミサや礼拝の際の振る舞いといった基本的なマナーと心構えについて丁寧に解説していきます。

参列者の服装や持ち物における注意点

キリスト教の葬儀においても、参列者の服装は基本的に黒を基調としたフォーマルな喪服が推奨されます。

ただし、日本の仏式葬儀で見られる数珠は使わないため、数珠を手に持っての参列は避けた方が良いでしょう。

また、白い手袋や和装もキリスト教式には馴染まないため、避けた方が無難です。

男女ともにシンプルで控えめな服装が望ましく、アクセサリーもパール程度にとどめ、光る素材や派手なメイクは控えるのがマナーです。

持ち物については、仏式のような香典ではなく「御花料」と書かれた封筒を用意します。

これは、献花の代金や教会への寄付に充てられるものとして用意されるため、宗教に配慮した表現が求められます。

会場が教会である場合、座席の配置や立ち居振る舞いも独特です。

特に前列は遺族や教会関係者のために確保されていることが多いため、中ほどから後方の席に静かに着席するのが一般的です。

控えめな態度で臨むことで、故人への敬意と教会への配慮を表すことができます。

献花や十字架への祈りに込める想い

キリスト教式の葬儀では、仏教式で行われる焼香の代わりに「献花」が行われることが多く見られます。

これは、神に祈りを捧げつつ、花を通じて故人への哀悼の気持ちを表現する大切な儀式です。

白い菊やカーネーションなど、控えめな色合いの花が用いられ、順番に前に出て花を手向け、静かに一礼するのが一般的です。

また、祭壇にはクロス(十字架)が設置されていることが多く、献花の際や式中には十字を切る動作や、胸に手を当てて黙祷するなどの祈りの作法が行われることもあります。

ただし、キリスト教徒でない場合は強制されることはなく、心を込めた黙祷や一礼で問題ありません。

このような儀式には、故人の魂が神のもとへ導かれ、平安に包まれることを願う「天国への祈り」の意味が込められています。

形式だけでなく、心を込めて祈るという姿勢こそが、もっとも大切にされるマナーなのです。

無理にキリスト教的な動作をまねるのではなく、誠実な気持ちで向き合うことが、もっとも敬意ある参列といえるでしょう。

ミサ・礼拝式での振る舞いと参列者の心の在り方

カトリックでは「葬儀ミサ」、プロテスタントでは「記念礼拝」として行われるキリスト教の葬儀では、静粛な祈りの時間が長く設けられています。

参列者は、式の流れに合わせて着席・起立・祈祷を繰り返しますが、流れがわからない場合は無理に動かず、周囲の人に合わせて静かに行動するのが基本です。

祈りの時間には、黙想しながら故人との思い出を振り返り、心を込めて神に語りかけるような姿勢が求められます。

聖書朗読の場面や聖歌の合唱が行われることもあり、配布される式次第やプログラムに従って参加することが望ましいですが、唱和が難しい場合は、ただ静かに耳を傾けるだけでも問題ありません。

大切なのは、外見的な振る舞い以上に、敬意と静けさを保ち、祈りの時間を大切にする心の姿勢です。

葬儀は、亡き人のためだけでなく、参列者一人ひとりが自らの命と向き合う神聖な時間でもあります。

騒がず、焦らず、心を落ち着けて式に臨むことで、故人への最大の敬意を示すことができるのです。

お別れの場としてのキリスト教葬儀の意義と魅力

キリスト教式の葬儀は、悲しみの中にも「希望」を見出す儀式として、多くの人々の心に安らぎを与えてきました。

仏教式のような「供養」という概念ではなく、**「神のもとへ召される旅立ち」**として死をとらえる点が大きな特徴です。

そのため、式全体を通して「死を嘆く」よりも、「永遠の命」や「再会の約束」に重きが置かれています。

参列者は、弔辞や祈り、聖歌を通して故人の生涯を思い返しつつ、神に感謝し、天国での再会を信じて祈りを捧げます。

ただの儀式ではなく、魂の別れに寄り添い、心を込めて送り出す深い意味を持った時間なのです。

この章では、キリスト教葬儀の持つ精神的な側面に焦点を当て、「天国への祈り」が象徴する死生観や、祈りと歌によって紡がれる別れの空間、そして通夜の代わりとなる礼拝式の意義について丁寧に紐解いていきます。

「天国への祈り」に込められたキリスト教の死生観

キリスト教における死のとらえ方は、「終わり」ではなく、「神のもとでの新たな人生の始まり」です。

葬儀で捧げられる祈りの中には、故人が天国で永遠の安らぎを得ること、そして神の愛に包まれて再び会える日が来るという希望が込められています。

例えば、カトリックの葬儀では「天国での再会を信じます」という言葉が繰り返されるように、死を単なる別れではなく「一時的な別離」として捉えることが大切にされています。

これは遺族や参列者にとっても、悲しみを乗り越えるための大きな支えとなります。

プロテスタントでも、聖書にある「わたしはよみがえりであり、命である」(ヨハネ11:25)という聖句が多く読まれ、復活と永遠の命を前提とした死生観が葬儀の中にしっかりと根付いています。

天国への祈りは、ただの慰めではなく、信仰に裏打ちされた確信と愛の表現なのです。

弔辞・聖歌・祈りが紡ぐ温かな別れの時間

キリスト教式の葬儀では、弔辞や聖歌、祈りが中心的な役割を果たします。

これらは、言葉だけでは表現しきれない感情をそっと包み込み、参列者全員が心を一つにして故人を偲ぶ時間をつくり上げます。

弔辞では、故人の人柄や思い出に触れながら、その生き様に対する感謝や敬意が語られます。

形式的な言葉ではなく、心からのメッセージであることが多く、涙ながらに読み上げられることもしばしばです。

また、聖歌や賛美歌の存在は非常に大きく、悲しみの中にも穏やかで希望に満ちた旋律が流れ、会場全体が祈りと癒しの空間へと変わっていきます。

祈りは牧師や神父が先導しますが、参列者も心の中で同じ祈りを捧げることにより、共有の想いが生まれます。

こうした要素が組み合わさることで、キリスト教葬儀は**形式だけにとどまらない、深く温かな「魂の別れの場」**となるのです。

通夜やお別れ会の代わりに行われる礼拝式の役割

キリスト教では、仏教における「通夜」のような儀式は存在しないことが一般的です。

その代わりとして行われるのが、「前夜式」や「記念礼拝」と呼ばれる礼拝式です。

この礼拝式は、家族や親しい関係者が集まり、故人の魂を静かに偲ぶための時間として設けられます。

前夜式では、聖書の朗読や短い説教、祈りが中心となり、静謐で敬虔な雰囲気の中で進行します。

形式は宗派や地域によって異なりますが、通夜とは違って香典や焼香はなく、代わりに献花や黙祷が行われることが多いです。

また、葬儀とは別に「お別れ会」が開かれるケースもあり、こちらは信仰よりも人間関係に重きを置いた場として、親しい人々が自由に想いを語る時間となります。

礼拝式とお別れ会は、形式の違いはあれど、いずれも故人と向き合う大切な節目の場です。

このように、キリスト教では通夜という儀式がない分、礼拝式により深い祈りの意味が込められ、個人と神との静かな対話の時間が大切にされているのです。