仏教式葬儀とは何か——その基本的な流れと意味

日本で最も一般的とされる仏教式葬儀は、亡くなった方の魂を供養し、極楽浄土へと導くことを目的とした儀式です。

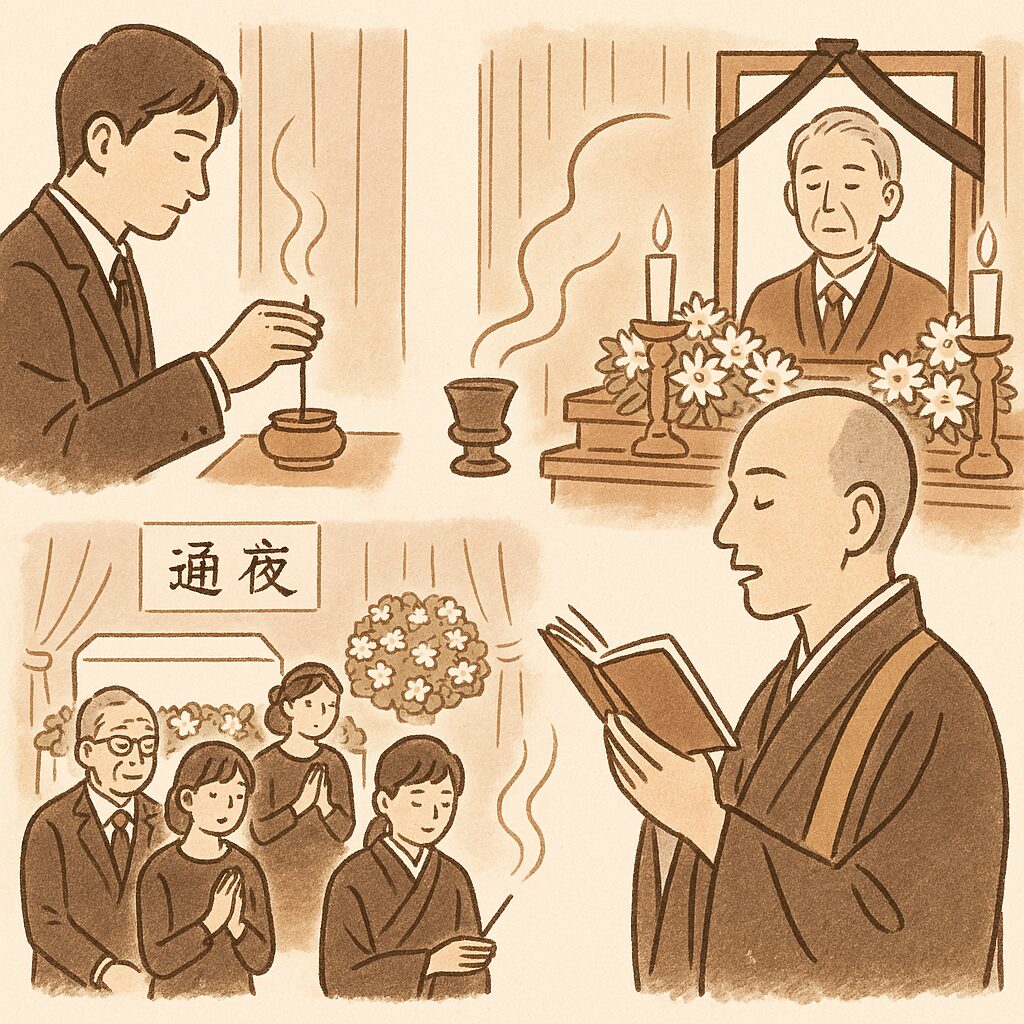

多くの方にとって「お葬式」と聞いてイメージするのがこの仏式葬儀であり、僧侶による読経や焼香、戒名の授与といった一連の流れが特徴です。

通夜、告別式、初七日、四十九日といった段階的な法要も、すべて故人の冥福を祈る大切な行為とされています。

また、仏教式葬儀では、死後の世界観や仏教の教義に基づいた儀礼が行われるため、形式や作法にも意味があります。

お経を唱えることや、数珠を手に祈ること、位牌を立てて供養することも、その一つひとつが故人の魂を思い、敬意を表す行動なのです。

葬儀の流れや内容は宗派によって異なりますが、どの宗派でも共通して大切にされているのは、「命の終わりを丁寧に見送り、心を込めて供養する」という精神です。

現代では葬儀の形式も多様化していますが、仏教の伝統を重んじた葬儀には今なお多くの人々が安心感を抱いています。

宗教的な意味と人としてのけじめを大切にした形式として、多くの家庭で選ばれているのが仏教式葬儀の魅力といえるでしょう。

仏教式葬儀の特徴と他の宗教葬儀との違い

仏教式葬儀は、読経・焼香・戒名の授与を中心とした儀式が特徴です。

他の宗教葬儀、たとえば神道の葬儀では「神葬祭」と呼ばれ、死を「穢れ」として扱うため、仏式とは異なる作法が取られます。

また、キリスト教の葬儀では祈りや讃美歌を通じて神に魂をゆだねるスタイルが中心となります。

仏教では、死は「輪廻の一部」であり、新たな命への転生の過程と考えられています。

そのため、故人が次の世界でも安らかに過ごせるよう、丁寧に弔うことが重視されるのです。

また、葬儀後も初七日や四十九日といった法要が続くのも仏教ならではの特徴であり、一度きりの儀式ではなく、長いスパンで供養を行うのが大きな違いといえるでしょう。

仏教の宗派による葬儀の違い:浄土真宗・浄土宗・曹洞宗・日蓮宗など

ひと口に仏教式葬儀といっても、宗派によってその内容や考え方には大きな違いがあります。

例えば浄土宗や浄土真宗などの浄土系宗派では、阿弥陀如来を信仰し、読経や念仏によって極楽浄土へ導くことを目的とします。

浄土真宗では、戒名の代わりに「法名」が使われるなどの違いもあります。

一方、禅宗に属する曹洞宗や臨済宗では、故人の生き様に焦点を当て、読経の内容や儀式の進行もやや簡素な傾向にあります。

特に曹洞宗では「修証義」と呼ばれる教典を用いた読経が特徴的で、精神修養としての意味合いも強く反映されています。

日蓮宗においては、「南無妙法蓮華経」という題目を唱える形式が中心となり、法華経を根幹にした儀式が行われます。

このように宗派ごとに読経の内容・戒名の授与・僧侶の装束や道具なども異なるため、故人やご家族の宗派を理解し、それに合った形式で執り行うことが大切です。

読経やお経の意味と流れ——戒名や僧侶の役割にも注目

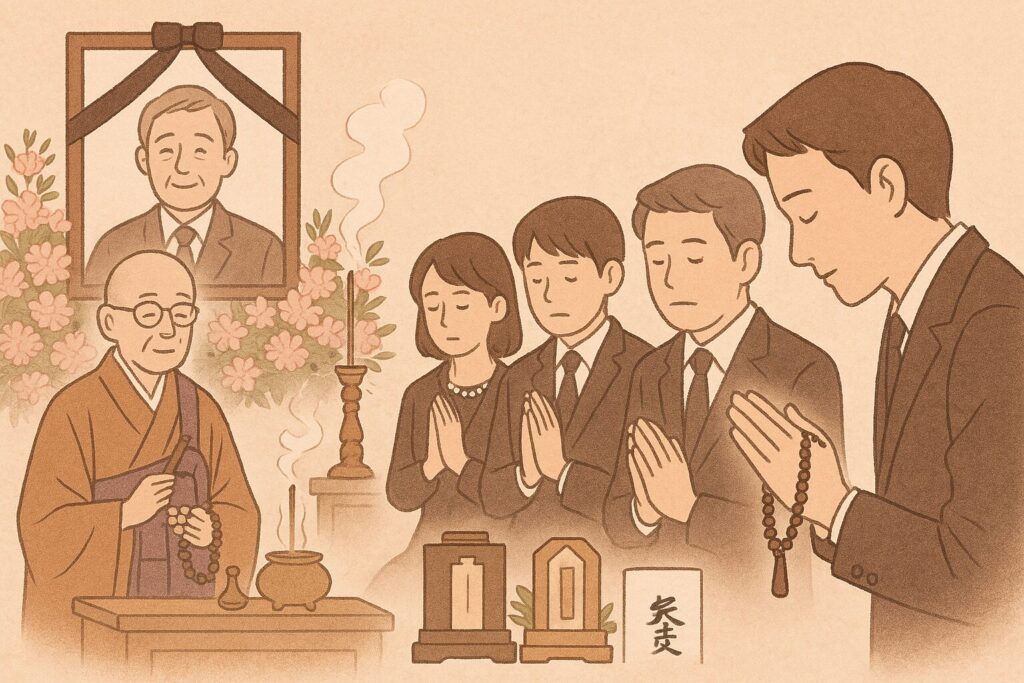

仏教式葬儀で最も印象的なのが、僧侶による読経の時間ではないでしょうか。

この読経には、故人の魂を仏の教えによって導き、成仏を願うという深い意味があります。

使われるお経は宗派によって異なりますが、いずれも経典に基づいた祈りの言葉であり、葬儀全体の中心的な役割を担っています。

また、戒名の授与も重要な要素です。

戒名とは、仏弟子として新たに名を授かることで、浄土での生を迎える準備を整える意味があります。

僧侶は、読経のほかにも葬儀の進行を担い、儀式を宗教的に正しく導く存在です。

家族や参列者が悲しみに沈む中、僧侶の落ち着いた声による読経は、心を整え、穏やかに故人を送り出す時間を与えてくれます。

仏教式葬儀におけるお経や読経は単なる儀礼ではなく、死者と生者の心をつなぐ大切な橋渡しです。

その意味を知ることで、葬儀がより深い時間になることでしょう。

実際の仏教式葬儀の進行と参列マナーを徹底解説

仏教式葬儀は、古くから続く伝統に則りながらも、故人への感謝と祈りを込めて執り行われる大切な儀式です。

その進行には一定の流れがあり、通夜、告別式、火葬、初七日法要までが一連の流れとなっています。

参列する側も、作法やマナーを理解しておくことで、より丁寧な弔意を示すことができるでしょう。

また、仏教式葬儀には、焼香・数珠・位牌・法要・納骨・精進落としなど、多くの宗教的な意味を持つ要素が含まれており、いずれも故人の魂を安らかに導くための大切なステップです。

特に僧侶による読経の時間には、心静かに手を合わせ、冥福を祈る時間として過ごすことが求められます。

参列者として意識したいのは、服装の正しさや焼香の手順だけでなく、心の持ち方や言動にも配慮することです。

例えば、儀式中の私語を避けたり、スマートフォンの電源を切っておくといった基本的な心構えも重要です。

仏教式葬儀は、形式だけでなく、その背後にある精神や祈りを大切にするもの。

だからこそ、参列者一人ひとりの姿勢が、全体の雰囲気を左右するといえるでしょう。

通夜から告別式までの流れと焼香の作法

仏教式の葬儀では、まず通夜が行われます。

通夜は、遺族や親族、友人などが集まり、夜通し故人を見守りながら冥福を祈る儀式です。

最近では「半通夜」と呼ばれる形式も多く、数時間で終了するケースが主流となっています。

翌日には告別式が行われ、僧侶による読経、焼香、弔辞の読み上げなどを通して、故人との別れを正式に告げます。

焼香の作法には宗派や地域差もありますが、一般的には、祭壇前で一礼し、香を1~3回くべた後に合掌、再び一礼するという流れになります。

順番は、遺族から始まり、親族、友人・知人へと進んでいきます。

焼香は、故人への感謝と供養の気持ちを込めて行うものであり、その動作ひとつひとつにも意味が込められています。

慣れていない方にとっては戸惑うこともあるかもしれませんが、前の人の所作を参考にしたり、係の方の指示に従うことで、落ち着いて対応できます。

大切なのは形式ではなく、誠実な気持ちで故人と向き合うことだといえるでしょう。

数珠・位牌・白木位牌の意味と取り扱い方

仏教葬儀に参列する際に持参する数珠は、単なる装飾品ではなく、故人への供養や心を整えるための仏具です。

数珠を手に持ち、合掌することで仏に祈りを捧げ、心を清めるとされています。

参列者用の数珠は、珠の数や形が宗派によって異なる場合もありますが、一般的な略式数珠でも失礼にはあたりません。

また、葬儀の際に使用される位牌は、故人の戒名や法名が書かれた木札であり、魂の宿る象徴とされています。

位牌には「白木位牌」と「本位牌」の2種類があり、葬儀時に用いられるのは仮のものとしての白木位牌です。

白木位牌は、納骨や四十九日法要の後に本位牌に移され、仏壇に安置されます。

このように、数珠や位牌は仏教式葬儀において精神的な意味合いが非常に強い道具です。

参列者としても、これらの扱い方や意味を知っておくことで、形式にとらわれない、心のこもった供養ができるようになるでしょう。

初七日・四十九日・納骨・法要の違いと流れ

仏教式葬儀では、告別式後も故人の魂を祈り続けるために、さまざまな法要が行われます。

最初の節目が「初七日」で、亡くなった日から7日目に当たる日です。

最近では、通夜や葬儀とあわせて当日に繰り上げて行う「繰上げ初七日」が主流となっていますが、意味としては地獄の門をくぐる最初の審判とされ、重要な供養日です。

続いて、7日ごとに法要を重ね、49日目にあたる「四十九日」が最も重要とされています。

この日は、故人が極楽浄土へ旅立つ日とされており、家族や親族が集まり、僧侶の読経とともに納骨を行うことが多いです。

納骨とは、遺骨をお墓や納骨堂へ安置する儀式であり、四十九日と一緒に行うことで、区切りをつける意味合いがあります。

また、法要の最後には「精進落とし」と呼ばれる食事の席が設けられることが多く、これには故人を偲びつつ、日常生活へと戻る節目とする意義が込められています。

仏教の教えでは、故人を供養することは生きている人の心の整理にもつながるとされており、これら一連の法要は亡き人と向き合う大切な時間として位置付けられています。

仏教式葬儀での費用とお布施の考え方を正しく理解する

仏教式葬儀を行うにあたり、事前に気になるのが「いくらかかるのか」という費用面でしょう。

実際、葬儀には式典そのものだけでなく、仏壇や位牌の準備、僧侶へのお布施、精進落としなど、多くの要素が絡み合っています。

それぞれの費用には明確な相場があるわけではないものの、ある程度の目安を知っておくことで不安を減らすことができます。

特に仏教式の場合は、宗派によって必要なものや儀式の流れに違いがあるため、費用構成も変動します。

例えば浄土宗では「位牌」を重視しますが、浄土真宗では「法名軸」を使うため位牌が不要とされるケースもあります。

葬儀社任せにせず、自分たちの宗派や信仰に合った内容を把握し、納得できる形で準備することが大切です。

また、葬儀の後に続く法要や納骨、仏壇の購入なども含めると、費用は一時的に大きく膨らむことがあります。

無理のない範囲で費用を配分しながらも、敬意を込めて丁寧に見送るという気持ちを大切にすることが、何よりの供養となるでしょう。

仏壇や位牌の準備にかかる費用の目安

仏壇や位牌は、仏教式葬儀のあとに必要となる重要な供養具であり、準備するタイミングとしては四十九日法要までに整えるのが一般的です。

仏壇の価格は非常に幅広く、小型のものなら数万円程度から、大型の伝統型では数十万円以上する場合もあります。

材質や彫刻の精巧さ、宗派に応じた仕様によっても価格差が生じます。

位牌についても、白木位牌から本位牌へ移行する段階で新たに購入することになります。

一般的な本位牌の費用相場は2万〜5万円程度ですが、蒔絵や漆塗りなどの装飾が施されているものはさらに高額になります。

加えて、浄土宗や曹洞宗では通常の位牌が必要とされる一方、浄土真宗では位牌の代わりに「法名軸」を用いるため、その費用や準備物も異なります。

仏壇や位牌の準備は形式だけではなく、故人との心のつながりを持ち続けるための象徴的な存在でもあります。

価格だけにとらわれず、家族の想いや住まいの状況に合ったものを選ぶとよいでしょう。

僧侶へのお布施はどのように決めるべきか

僧侶へのお布施は、仏教式葬儀において避けて通れない費用のひとつです。

ただし、明確な料金表があるわけではなく、「お気持ちで」とされることが多いため、どのくらい包めばよいか悩む方も少なくありません。

おおよその相場としては、通夜・葬儀・初七日を含む一連の儀式で15万〜30万円前後が一般的とされています。

戒名の授与がある場合は、内容やランク(位号)によって追加で費用が発生することもあります。

宗派や地域、寺院の方針によっても異なるため、事前に相談して金額の目安を把握しておくと安心です。

また、お布施は僧侶の労力に対する「報酬」ではなく、読経や供養の行為に対する感謝と功徳を積む行為として捉えるべきものです。

封筒には「御布施」と表書きをし、僧侶が直接受け取るのではなく、控えめに渡すのが礼儀とされています。

金額に正解はありませんが、心からの感謝の気持ちを込めて包むことが、もっとも大切な姿勢といえるでしょう。

教式葬儀における費用全体と精進落としの意味

仏教式葬儀では、式そのものにかかる費用のほかに、葬儀後の食事や返礼品、法要費用などが加わるため、全体の費用は平均で150万〜200万円前後になることが多いです。

葬儀社への支払いだけでなく、僧侶へのお布施や会場使用料、さらには遺影や祭壇の装飾に関する費用なども含まれてきます。

その中でも「精進落とし」と呼ばれる食事会は、通夜や葬儀の後に遺族が参列者や僧侶に感謝を伝える意味合いを持ちます。

これは、葬儀の喪に服する期間の終わりを告げ、日常生活へと戻る節目としての儀式的な役割も担っています。

料理の内容は地域によって異なりますが、懐石や折詰料理が用意されることが一般的です。

精進落としにかかる費用は、人数にもよりますが1人あたり5,000円〜1万円程度が相場とされ、人数が多くなるとそれだけ費用も増加します。

しかし、この席を設けることで、悲しみの中にも故人を偲びつつ和やかに語らう場が生まれるため、金額以上に心の交流としての価値があるといえるでしょう。