葬儀と供養の違いとは?意味と目的を正しく理解するために

「葬儀」と「供養」という言葉は、どちらも故人を偲び敬う意味合いがありますが、それぞれが持つ意味や目的は異なります。

葬儀とは、亡くなった方を正式に送り出す儀式のことで、通夜や告別式、火葬などが含まれます。

一方、供養とは葬儀後にも続くもので、故人の魂が安らかに成仏できるよう祈りを捧げる行為を指します。

そのため、葬儀は故人を送り出す一時的な儀式ですが、供養はその後の長期的な心のケアや故人との絆をつなぎ続けることが目的となります。

例えば、葬儀を終えた後に位牌を準備したり納骨したりするのは、葬儀後に行われる供養の一環です。

正しく供養を行うことで、残された家族や親族が故人への感謝や尊敬の念を深め、心の平穏を取り戻すことができます。

「葬儀」と「供養」は何が違う?混同しやすい言葉の整理

「葬儀」と「供養」は日常的に使われますが、違いを明確に理解している方は意外と少ないかもしれません。

葬儀は、亡くなった直後に行われる儀式であり、通夜、告別式、出棺や火葬といった一連の儀礼を指します。

一方で、供養とは、葬儀後も継続的に行われるもので、位牌の作成や納骨、定期的な法事などを通じて故人を偲び、魂の安寧を祈ることです。

つまり、「葬儀は故人を送り出す儀式」、「供養は故人の霊魂に祈りを捧げる行為」と捉えると理解しやすくなります。

供養とは本来どんな意味を持つのか

供養とは本来、仏教用語から来ており、「供え養う」という意味を持っています。

つまり、故人の魂に供え物を捧げたり、感謝の念をもって冥福を祈ったりする行為です。

供養の形は様々あり、位牌を祀ったり、線香を焚いたり、花を供えたりすることも含まれます。

また最近では、遺品供養や散骨供養など、新たな形の供養も生まれています。

供養は、亡くなった方の魂が穏やかに成仏できるようにと願う行為であると同時に、生きている人々が悲しみや喪失感を和らげ、気持ちを整理するための大切な営みでもあります。

追善供養に込められた想いと、その必要性について

追善供養とは、亡くなった方のために、生きている人が善行を行い、その功徳を故人の霊に回向(えこう)することです。

例えば、定期的に法事を行ったり、墓参りをしたりするのは、この追善供養の一環です。

仏教の考え方では、亡くなった後の故人は自ら善行を積むことができないため、生きている人が代わりに善い行いをして、その徳を故人に届ける必要があるとされています。

追善供養を行うことで、遺族の悲しみが癒され、同時に故人への感謝や愛情を改めて実感することにもつながります。

葬儀後に行う供養の種類と選び方

葬儀が無事終わっても、故人を偲ぶための供養はその後も続いていきます。

しかし、どんな供養方法があり、自分たちはどのように選べば良いのか戸惑ってしまう人も少なくありません。

供養方法は伝統的な仏壇供養や墓地供養に加えて、最近では散骨供養や樹木葬供養など新たな選択肢も増えています。

また、故人がペットの場合もペット供養として別途供養を行うことが一般的です。

供養は、故人への感謝や冥福を祈る大切な行為であり、残された家族の心の整理や癒しにもつながります。

大切なのは、故人や遺族の想いや状況にふさわしい方法を選ぶことです。

そのためには、まずそれぞれの供養方法の特徴や意味を理解し、自分たちに合った供養を選ぶ必要があります。

位牌や納骨のタイミングと注意点

葬儀後にまず気になるのが、位牌の準備や納骨のタイミングです。

位牌は、故人の魂を祀るために作成されるもので、一般的には四十九日法要までに用意することが望ましいとされています。

位牌には本位牌や仮位牌がありますが、正式な本位牌は四十九日法要までに整えて仏壇に祀ることが一般的です。

また、納骨のタイミングについても、多くの方が四十九日法要の際に行います。

ただし、地域や宗派によって異なるため、親族や菩提寺に確認することをおすすめします。

位牌や納骨を適切なタイミングで行うことは、故人の冥福を祈るうえでとても重要な意味を持ちます。

法事・供養の種類とその宗派ごとの違い

葬儀後の供養には法事という形式があり、これは故人の命日にあわせて供養を行うものです。

特に一周忌や三回忌などがよく知られています。

法事では、僧侶を招いて読経を行い、親族が集まり故人を偲びます。

宗派によっても特徴が異なり、例えば浄土真宗では追善供養という考え方がなく、故人に感謝し念仏を唱える報恩講という形式を取ります。

一方、浄土宗や真言宗、日蓮宗などでは、亡き人のために追善供養を行い、故人が極楽浄土へ行けるよう祈りを捧げます。

自分たちの宗派や地域の風習を確認し、正しく法事を行うことが大切です。

永代供養・集合供養・個別供養とは?それぞれの特徴と選び方

近年では、墓を管理できる人が少ないことや、経済的・物理的な負担を軽くしたいというニーズから、「永代供養」という形式が増えています。

永代供養とは、寺院や霊園が遺骨を預かり、一定期間または永久的に供養を行う方法です。

その中でも「集合供養」は、多くの方の遺骨をまとめて供養塔などで供養する方法で費用が比較的抑えられます。

一方、「個別供養」は個人専用のお墓や納骨堂で供養を行い、プライバシーや個別の祈りを重視する方法です。

例えば、家族が遠方にいて頻繁にお墓参りが難しい場合は永代供養や集合供養が便利でしょうし、個別の祈りをしっかりと行いたい場合は個別供養が適しています。

それぞれのメリットや特徴を把握し、自分たちの事情や故人の想いに合った選択をすることが重要です。

現代の供養スタイルと費用の実際

近年、ライフスタイルや価値観の多様化によって、供養の形も大きく変化しています。

昔ながらの墓地供養や仏壇供養といった伝統的な方法に加えて、樹木葬や散骨、ペット供養といった新しいスタイルも広がりを見せています。

また、都会で暮らす家族や単身世帯が増えていることで、家で行う手軽な供養や永代供養といった管理の手間を省ける選択肢が人気を集めています。

一方で、供養を検討する際に気になるのは費用の問題です。

供養費用は選択する方法や地域、施設によって幅広く異なるため、どれが適切か悩んでしまう方も少なくありません。

そこで大切なのは、自分たちの生活スタイルや予算に応じて供養方法を選び、故人への想いを無理なく表現できるようにすることです。

供養方法を正しく理解し、費用の目安を把握しておけば、納得できる供養が実現できるでしょう。

供養費用の目安と費用を抑えるための考え方

供養にかかる費用は、方法によって大きく異なります。

例えば、墓地を購入し墓石を建てると数十万円から数百万円と高額になりますが、集合供養や永代供養を利用すると数万円から数十万円程度に抑えられるケースがあります。

また、法事や位牌、供養品を準備する場合にも費用がかかりますが、最近ではコンパクトで手頃な価格の供養品も多く登場しています。

費用を抑えるためには、最初に明確な予算を決め、その範囲で選択肢を探すことが重要です。

例えば、墓石を持たない散骨供養や樹木葬を選ぶと、比較的低コストで済みます。

さらに、供養品やお花、線香供養などを簡素にするなど、工夫次第で費用を調整できます。

供養は費用の高低で決まるものではなく、大切なのは故人を思う気持ちです。

自分たちが無理なく続けられる範囲で心を込めて行うことが何よりも大切です。

仏壇供養・神棚供養・家供養など自宅での供養のかたち

近年、自宅で気軽に行える「家供養」のニーズが高まっています。

従来の仏壇供養や神棚供養も家庭内での供養に分類されますが、現代ではよりコンパクトな仏壇や手元供養といったスタイルが好まれています。

例えば、マンションに住む若い世帯では、大きな仏壇を置くスペースがないため、小型のモダン仏壇を選んだり、遺骨の一部をアクセサリーに入れて手元に置く供養方法を選ぶ人もいます。

また、神棚供養では、家族が亡くなった後、神棚を撤去する際にも適切な儀式を行い、故人や家族の平穏を祈願します。

家で供養を行う最大のメリットは、費用を抑えながらも日常生活の中で自然に故人を偲ぶことができる点です。

自宅で毎日お線香をあげたり、好きだったお花を供えたりすることで、故人とのつながりを身近に感じることができます。

ペット供養・樹木葬・散骨など新しい供養スタイルと供養品の選び方

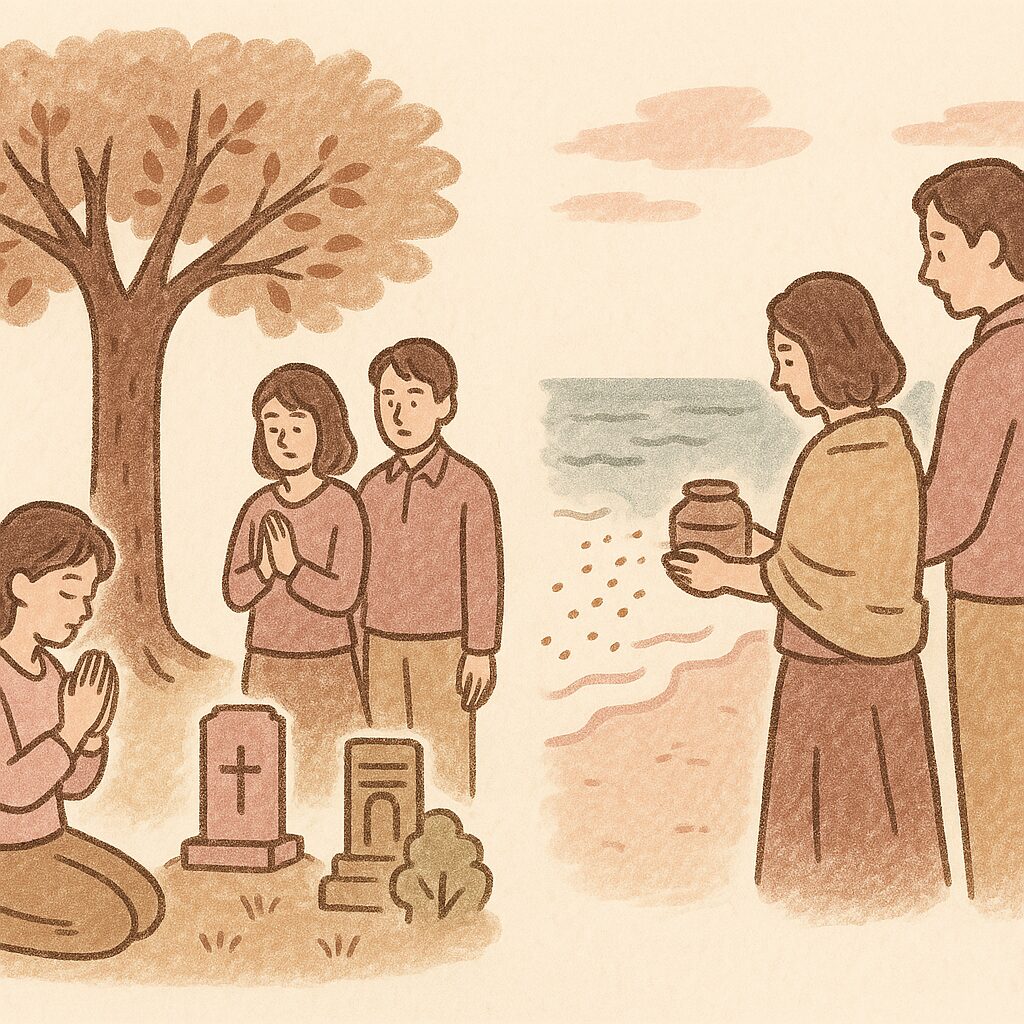

近年特に注目されている新しい供養スタイルとして、ペット供養や樹木葬、散骨供養があります。

ペット供養は、大切な家族の一員であるペットが亡くなった際に行われる供養で、専用の墓地や納骨堂も増えています。

また、樹木葬は墓石の代わりに樹木を墓標として、自然の中で供養を行う方法です。

散骨供養は海や山に遺骨を散骨することで、自然に還るという考え方に共感する人々から選ばれています。

こうした新しい供養方法では、供養品も多彩で個性的です。

遺骨を加工したメモリアルジュエリーや写真立て、ミニ骨壺など、故人の思い出をいつでも身近に感じられるものが多くあります。

選ぶ際は故人の性格やライフスタイル、生前の希望をよく考慮し、家族が納得できるものを選ぶと良いでしょう。

供養品の種類やスタイルを自由に選ぶことができる現代だからこそ、自分たちらしい供養の形を見つけられるのです。