葬儀・告別式の流れを理解し、不安なく当日を迎えるために

葬儀や告別式は、人生の中でも経験する機会が限られているため、当日の流れが分からず不安を感じる方が多くいらっしゃいます。

突然訪れることもあり、悲しみや動揺の中で準備を進めることは容易ではありません。

そこで、事前に葬儀や告別式の大まかな流れを理解しておくことで、心の準備が整い、不安なく当日を迎えることが可能になります。

葬儀の進行は受付から始まり、式典、告別式、出棺、火葬場(斎場)への移動、そして精進落としという食事会へと続いていきます。

参列者や遺族は各段階での役割やマナーを把握しておくことが大切です。

特に喪主や遺族は、弔問客への挨拶や対応をスムーズに行うためにも、全体の流れを理解しておくことが重要になります。

この記事では、具体的なシーンごとに流れを詳しく解説し、不安を解消していただけるよう丁寧に説明します。

受付から式場案内までの基本的な進行と注意点

葬儀や告別式の受付は、参列者を最初に迎える場所です。

そのため、受付の対応が参列者に与える印象に大きく影響します。

受付では芳名帳に名前を記入いただき、香典をお預かりするという流れが一般的です。

香典の受け取り方にはマナーがありますので、しっかり理解しておきましょう。

例えば、いただいた香典はその場で丁寧にお礼を伝えながら受け取り、参列者には会葬礼状を渡します。

会場内では、スタッフが式場案内を行いますが、参列者が迷わないよう案内表示をわかりやすく設置することも必要です。

また、高齢の参列者が多い場合は、移動のサポートも重要です。

式場案内時には、参列者対応の細かな気遣いが求められるため、スタッフとの連携を意識しておきましょう。

出棺準備から斎場移動までの流れと準備すべきもの

告別式が終わると、出棺の準備が始まります。

この時点では、参列者による花束献花が行われ、最後のお別れを告げる場面となります。

その後、棺を霊柩車へと移動し、火葬場(斎場)へ向かいます。

出棺準備で特に大切なのは、棺に入れる副葬品の選定や、遺影や位牌の持ち出し確認です。

また、出棺の際は遺族が先頭に立って参列者に挨拶をし、感謝の意を伝えます。

霊柩車の手配についても、当日焦らないよう事前に確認しておくことが必要です。

斎場移動時には、参列者全員がスムーズに移動できるよう、バスや車の手配を整えておくことも大切です。

これらを事前に準備しておくことで、当日の流れをスムーズにし、精神的な負担を軽減できます。

宗派別で異なる儀式と、その際の対応の仕方

葬儀や告別式は宗派によって儀式の進め方や作法が異なります。

例えば仏式の場合は焼香の順番や回数、手の合わせ方に細かな決まりがあります。

一方、神道では焼香の代わりに玉串奉奠を行います。

また、キリスト教では献花が主となり、司祭や牧師による祈りと説教が中心になります。

こうした宗派ごとの儀式の違いを事前に確認し、参列者に事前案内をすることで、当日の混乱を避けることができます。

葬儀社と打ち合わせを行い、宗教儀式の進行を正しく理解しておくと良いでしょう。

宗派に応じた会場装飾や音楽選定なども異なりますので、宗教的な配慮を欠かさず、故人の信仰や遺族の希望に沿った葬儀を実現することが重要です。

告別式当日のマナーを押さえて、失礼のない参列をするために

告別式は故人と最後のお別れをする大切な儀式であるため、参列者にはその場にふさわしいマナーが求められます。

しかし実際に告別式に参列する機会はそう多くないため、「何をどうしたら失礼にならないか」と不安に感じる方も多いでしょう。

式当日は、服装や焼香、献花、さらには挨拶の順番まで、細かい作法がたくさんあります。

例えば服装一つを取っても、季節や式場によって選び方が変わる場合もあります。

こうした細やかなマナーを事前に把握し、落ち着いた気持ちで故人を見送ることが、参列者としての重要な役目です。

当日慌てることなく、心を込めてお別れができるよう、ここで告別式における具体的なマナーを確認しておきましょう。

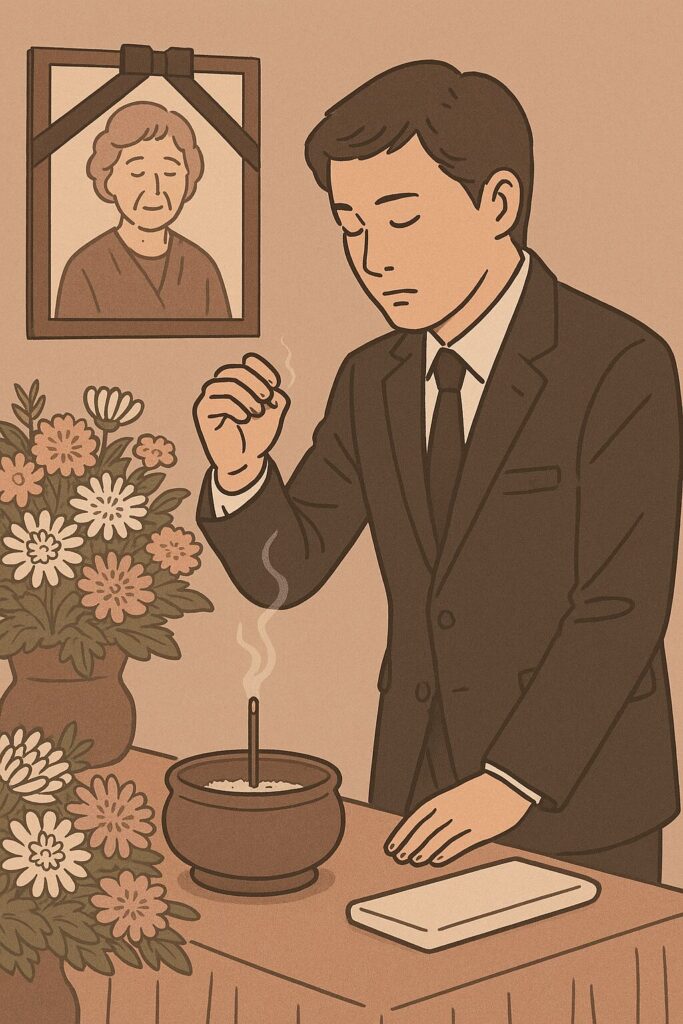

焼香の順番とマナー、失敗しないための具体的なポイント

告別式で多くの人が戸惑うのが焼香の順番やマナーです。

焼香は基本的に喪主や遺族が最初に行い、その後に参列者が行いますが、席順や地域、宗派によって順番が異なることもあります。

そのため、周囲の動きをよく確認してから席を立つとよいでしょう。

焼香の回数も宗派によって異なり、浄土真宗は1回、曹洞宗は2回が基本となっています。

回数を間違えてしまっても慌てず、静かに一礼をして席へ戻れば問題ありません。

香をつまむときは右手の親指、人差し指、中指の三本で軽くつまみ、額のあたりに軽く掲げてから香炉に落とします。

これらの基本動作を覚えておくだけでも、落ち着いて焼香ができるでしょう。

花束献花と弔辞準備の方法、参列者が心得ておくべきこと

花束献花は故人に最後の感謝を伝える重要な場面です。

参列者は案内係の指示に従い、順番が来たら静かに献花台に進みます。

花を両手で静かに捧げ、一礼してから献花台に置くのが基本的なマナーです。

また、弔辞を頼まれている場合は、事前の準備がとても大切です。

故人との具体的なエピソードを盛り込んだ温かみのある言葉を選び、5分以内で伝えられる内容にまとめましょう。

例えば、故人の優しい人柄や共に過ごした思い出話などを伝えると、参列者の共感を呼びます。

当日は必ず原稿を持参し、緊張しても慌てずにゆっくりと読み上げるよう心がけることが大切です。

喪服選びの注意点と参列者への適切な対応・挨拶の順番

告別式において喪服選びは参列者としての礼儀を示す大切なポイントです。

男性の場合はブラックスーツに黒のネクタイ、女性はブラックフォーマルのワンピースやスーツを選ぶのが一般的です。

派手なアクセサリーや露出の多い服装は控え、季節によっては冷暖房対策の羽織ものを準備すると良いでしょう。

また、参列者同士で挨拶を交わす際には、大声での会話を避け、軽く会釈する程度が望ましいです。

遺族に対する挨拶の順番は喪主を最優先にし、短い言葉で慰めやお悔やみを述べるのが適切です。

例えば「このたびは誠にご愁傷様です」といったシンプルで心を込めた挨拶が好まれます。

喪主や遺族が戸惑わないために必要な告別式準備と挨拶の進め方

告別式では、喪主や遺族が中心となり、参列者を迎えて式を進めていきます。

特に突然の葬儀となった場合には、何から手を付けていいのかわからず戸惑ってしまう方が多いのではないでしょうか。

喪主や遺族は悲しみの中で多くのことを決定し、参列者への対応や式の進行を務めなければなりません。

特に挨拶の準備や会葬礼状の手配、香典返しや精進落としの準備など、細かく準備すべきことが数多くあります。

事前にどのような準備が必要か、どのような順序で挨拶を進めるべきかを把握しておけば、当日の負担を軽減し、落ち着いて故人を見送ることができます。

ここからは具体的な内容を交えながら、スムーズに告別式を進めるためのコツや注意点をご紹介します。

喪主挨拶・遺族挨拶で伝えるべき内容とスピーチの流れ

喪主挨拶や遺族挨拶は、故人の人生を偲び、感謝の気持ちを参列者に伝える重要な場面です。

何をどのように話せばよいのか不安になる方も多いかもしれません。

スピーチの流れとしては、まず冒頭で参列者への感謝を述べ、その後に故人の生前の人柄や思い出を語り、最後に参列者への今後のお願いや締めの挨拶をします。

例えば「故人は生前、人一倍家族思いで、どんな時も笑顔で私たちを支えてくれました」といったように、具体的なエピソードを添えることで、参列者の心にも響きやすくなります。

無理に長く話す必要はなく、心を込めた言葉でゆっくりと伝えることが何より大切です。

会葬礼状、香典返し、精進落としなど事前準備と当日対応のコツ

会葬礼状や香典返し、精進落としといった準備も、告別式において重要な要素です。

会葬礼状は参列者への感謝の気持ちを簡潔かつ丁寧に伝えるために、文章内容をあらかじめ葬儀社と相談し決定しておきます。

また、香典返しは当日に用意しておくことが一般的であり、参列者が多い場合には余裕をもって数量を準備しましょう。

さらに、精進落としの席では参列者同士がゆっくりと故人を偲ぶことができるように、落ち着いた雰囲気のお店や料理を選定することが望ましいです。

以前参加した告別式で、食事の席がゆったりとしていて参列者同士が故人についてゆっくり語り合える空間になっていたことがあります。

このように、参列者への気遣いを細部まで行うことで、心のこもった告別式が実現します。

式進行役の選定方法と音楽・会場装飾のポイント、霊柩車準備の注意点

告別式を円滑に進行するためには、式進行役の選定も重要です。

一般的には葬儀社の担当者が務めますが、故人と特別な関係にあった知人や親族にお願いする場合もあります。

また、音楽や会場装飾にも細やかな配慮が必要です。

例えば故人が好きだった曲を静かに流すなど、心に響く演出を行うと参列者の印象に深く残ります。

会場の装飾も派手すぎず、落ち着いた色合いや季節感のある花を取り入れると、厳かな雰囲気を演出できます。

さらに霊柩車の準備は、当日の斎場移動において混乱が起きないよう、事前に時間やルートを細かく確認することが大切です。

こうした事前準備を丁寧に行うことで、告別式当日の運営を安心して進めることが可能になります。