葬儀後の供養とは?基本的な流れと知っておきたい意味合い

大切な家族や身近な方が亡くなった後、多くの方が直面するのが葬儀後の供養についての疑問です。葬儀が終わった後にも、故人が安らかに旅立つためには、引き続き供養を行う必要があります。供養とは単に形式的なものではなく、亡くなった方への感謝や敬意を示し、残された人たちが心の区切りをつけるための大切な行為なのです。

葬儀後の供養は主に法要という形で行われますが、初七日、四十九日、一周忌といった節目を迎える中で、それぞれに特別な意味が込められています。特に、四十九日の法要は故人が次の世界へと旅立つ日とされ、この日を境に位牌や仏壇への祀り方にも変化があります。葬儀だけで終わりではなく、故人を偲ぶ気持ちを持って丁寧な供養を続けることが大切です。

葬儀後の供養が持つ本来の意味とその重要性

供養という言葉はよく耳にしますが、本来の意味は「心を込めて故人の冥福を祈ること」です。これは亡くなった方の魂が安心して成仏できるように、また残された家族が深い悲しみから少しずつ立ち直れるように行われます。供養は単なる儀式ではなく、生きている私たちの心のケアという意味合いも大きいのです。

近年では永代供養や散骨など、さまざまな供養方法が登場していますが、どのような方法を選ぶにしても大切なのは、故人を思う気持ちを形にすることです。形式にこだわる必要はありませんが、供養の機会を通じて故人と向き合うことは、遺された人にとっても重要な心の整理につながります。

初七日から四十九日までの法要の流れと準備するべきこと

葬儀が終わって最初に迎える大切な節目が初七日の法要です。これは、故人が亡くなってから七日目に行われ、通常は読経と焼香を中心にして、遺族や親戚が集まって故人を偲びます。最近では葬儀当日に初七日法要を一緒に済ませるケースも増えています。

初七日を終えると、次に四十九日法要の準備を進めます。四十九日は故人があの世へ旅立つ最終日とされ、納骨や位牌の開眼供養も合わせて行うことが一般的です。お布施や供物、お線香、供花の準備だけでなく、参列者への精進落としの食事の手配も忘れずに行いましょう。法要を通して故人と遺族が穏やかに次の一歩を踏み出せるように、事前にしっかりと準備することが大切です。

年忌法要(一周忌・三回忌・七回忌)の節目と供養のポイント

四十九日が終わると、一周忌や三回忌、七回忌といった年忌法要がやってきます。年忌法要とは、故人の命日に行われる供養であり、特に一周忌は初めて迎える命日ということで、多くの親族が集まる機会となります。

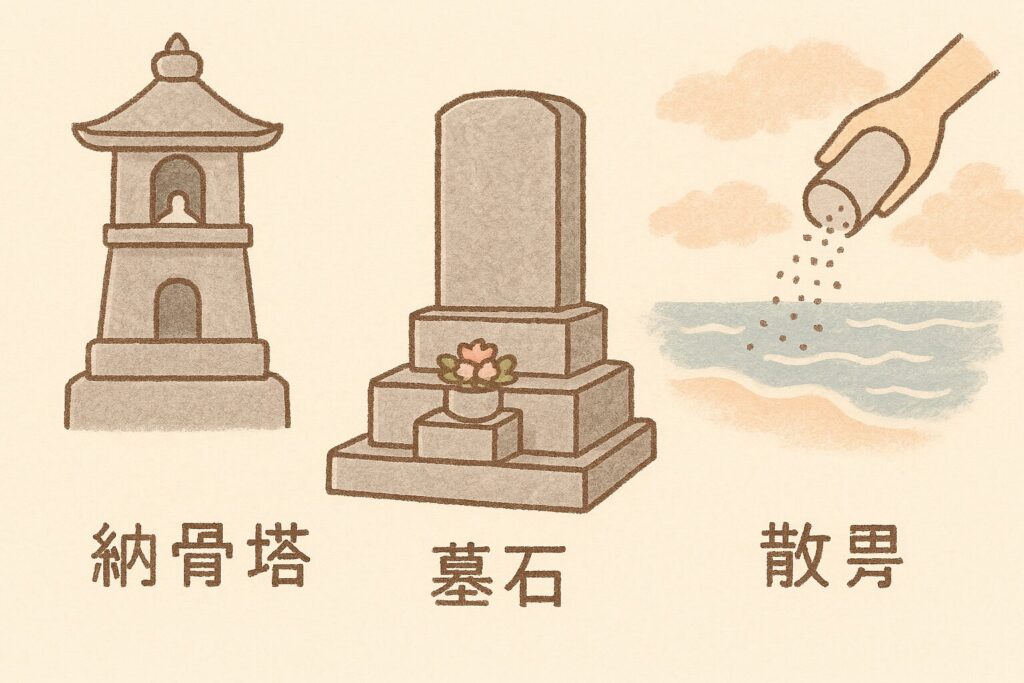

この年忌法要では故人を思い出し、その思い出を共有することが重要になります。お墓参りや仏壇への読経、供物やお線香を供えることが中心ですが、三回忌以降は徐々に規模を縮小していく傾向があります。しかし、節目を忘れずに迎えることで故人への感謝を再認識し、家族の絆を強める機会にもなるでしょう。また、七回忌を過ぎると法要を永代供養や納骨塔への納骨といった形に切り替える家庭も増えており、家族や親族でしっかり話し合うことが求められます。

故人を偲ぶ供養方法の種類とその選び方

大切な方が亡くなった後、その人を偲び供養を行う方法にはさまざまな種類があります。しかし、実際にどのような方法で供養すればよいのか迷う方も少なくありません。伝統的な仏壇や位牌を用いた供養から、最近増えている永代供養や散骨といった新しい形まで、それぞれに意味や特徴があります。そのため、故人の生前の希望や家族の状況に応じて適切な供養方法を選ぶことが重要です。例えば、遠方に住む家族が多く頻繁なお墓参りが難しい場合には、納骨塔や永代供養墓が適しているでしょう。逆に、故人が生前に自然を愛していた場合は散骨という選択肢もあります。どの方法を選ぶにしても大切なのは、故人への想いを大切にし、家族や親族が納得して受け入れられる形であることです。

位牌・仏壇・納骨塔の役割と適切な供養方法について

葬儀後の供養で最も身近なものとして挙げられるのが位牌と仏壇です。位牌は故人の魂が宿るとされるもので、日常的な供養の対象として手を合わせたりお線香を供えたりします。仏壇は家庭の中心的な供養の場であり、家族が集まって故人を偲ぶための大切な場所となります。一方、納骨塔はお墓を持つことが難しい家庭が遺骨を収めるために利用する施設です。位牌と納骨塔を併用し、自宅と寺院などそれぞれで故人を偲ぶケースもあります。いずれも故人に対する敬意と感謝を示すという意味合いがありますので、家庭の状況に応じて適切に使い分けることが重要です。

供花やお線香、供物による日常的な供養とマナーの注意点

葬儀や法要以外にも日常的に供養を行うことができ、その代表的な方法が供花やお線香、供物を供えることです。供花は故人への敬意を表すとともに、心を穏やかにしてくれるものです。お線香を焚く行為は故人の魂を清め、感謝を伝える意味があります。また供物は、故人が生前に好きだった食べ物や飲み物を選ぶと、より心のこもった供養になります。ただし、これらをお供えする際にはマナーに注意しましょう。例えばお供えした食べ物は長時間そのままにせず、適度なタイミングで下げて家族でいただくのが一般的です。また、お線香の煙や香りが強すぎるものは控え、故人を偲ぶ気持ちを大切にしながら供養を行うことが望まれます。

永代供養や散骨など、近年増えている新たな供養の形

近年、ライフスタイルや価値観の多様化に伴って供養方法も変化しています。特に注目されているのが、永代供養や散骨といった新しい供養の形です。永代供養とは、寺院などの施設が遺骨を預かり、遺族に代わって定期的に法要や読経を行ってくれるもので、お墓参りが難しい家庭や跡継ぎがいない方々に支持されています。一方、散骨は遺骨を海や山など自然の中に撒く方法で、自然を愛した故人を偲ぶには非常に適した方法です。しかし散骨を行う際には、地域や場所によってルールが異なりますので、事前にしっかりと確認する必要があります。このように新しい供養方法には、それぞれメリットと注意点がありますので、家族間で十分に話し合い、故人の希望や家庭の事情に最適な方法を選ぶことが大切です。

菩提寺との付き合い方とお墓参りを通した正しい供養の心得

大切な方を亡くした後は、葬儀や供養だけでなく、菩提寺との関係性を築くことも非常に重要になってきます。菩提寺とは先祖代々のお墓を管理し、法要や年忌法要などを行ってくれるお寺のことを指します。故人が安らかに眠り続けられるように、遺族が定期的にお墓参りを行い、菩提寺との良好な関係を保つことが理想的です。

菩提寺は単なる宗教的な施設ではなく、家族が精神的な支えを求める場所でもあります。法要や命日だけでなく、日常的な相談にも乗ってくれる場合がありますので、日頃からお寺の行事などに積極的に参加することで信頼関係を築きましょう。最近では檀家離れが進んでいますが、伝統的な檀家制度に基づいて菩提寺としっかり向き合い続けることで、故人だけでなく、遺族自身も心の安定を得ることができるでしょう。

お墓参りと読経・回向で故人の冥福を祈る際の心構え

お墓参りは、単にお墓を綺麗にするだけでなく、故人の冥福を祈る大切な供養の時間です。特にお墓の前で読経や回向を行うことは、故人の魂を慰めるだけでなく、自分自身の心を落ち着かせる役割も果たします。お線香や供花、供物を準備し、故人の好きだった食べ物やお菓子を添えると、より心のこもったお参りとなります。

例えば、家族が集まりお墓の前で僧侶に読経してもらう場合には、静かな気持ちで故人との思い出を振り返りながら祈るのが望ましいでしょう。回向とは読経の後に僧侶が故人に功徳を回し向ける行為を指し、この際には深く感謝の気持ちを持つことが大切です。形式的になりがちなお墓参りも、このように心を込めることで意味深い供養となります。

お布施・焼香・精進落としに関する基本的なマナーと相場について

葬儀や法要の際には、お布施や焼香、精進落としなどに関するマナーを心得ておくことが必要です。お布施とは僧侶に対する謝礼のことで、金額に決まりはありませんが、初七日や四十九日などの一般的な法要では数万円程度が相場となっています。地域や宗派によっても違いがありますので、不安な場合は菩提寺に直接相談すると安心です。

焼香は法要の際に必ず行われますが、回数や作法も宗派によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。慌てず丁寧に行うことで、故人に対する敬意を示すことができます。また法要後に参加者をもてなすための食事が精進落としです。これは参列してくれた方への感謝の気持ちを伝えるためのもので、和やかな雰囲気の中で故人を偲ぶことが大切です。

檀家として菩提寺と長く付き合うための知識と写経による供養の深め方

菩提寺との良好な関係を維持するためには、檀家としての基本的な知識を身に付けることが重要です。檀家とは特定の寺院に所属し、法要やお墓の管理を依頼する家のことで、菩提寺との交流を通じて地域のつながりを深める役割も担っています。菩提寺が開催するお寺の行事や勉強会に積極的に参加すると、より良い関係性が生まれるでしょう。

また最近では、写経によって供養の気持ちを深める方も増えています。写経とは経文を書き写すことで、故人への追悼や自分自身の精神的な修養を目的としています。一例として、自宅や寺院でゆったりと写経を行うことで、忙しい日常の中でも心が落ち着き、故人への想いを改めて確認できるというメリットがあります。菩提寺で写経の指導を受ける機会もありますので、供養の一環として取り入れてみるのもおすすめです。