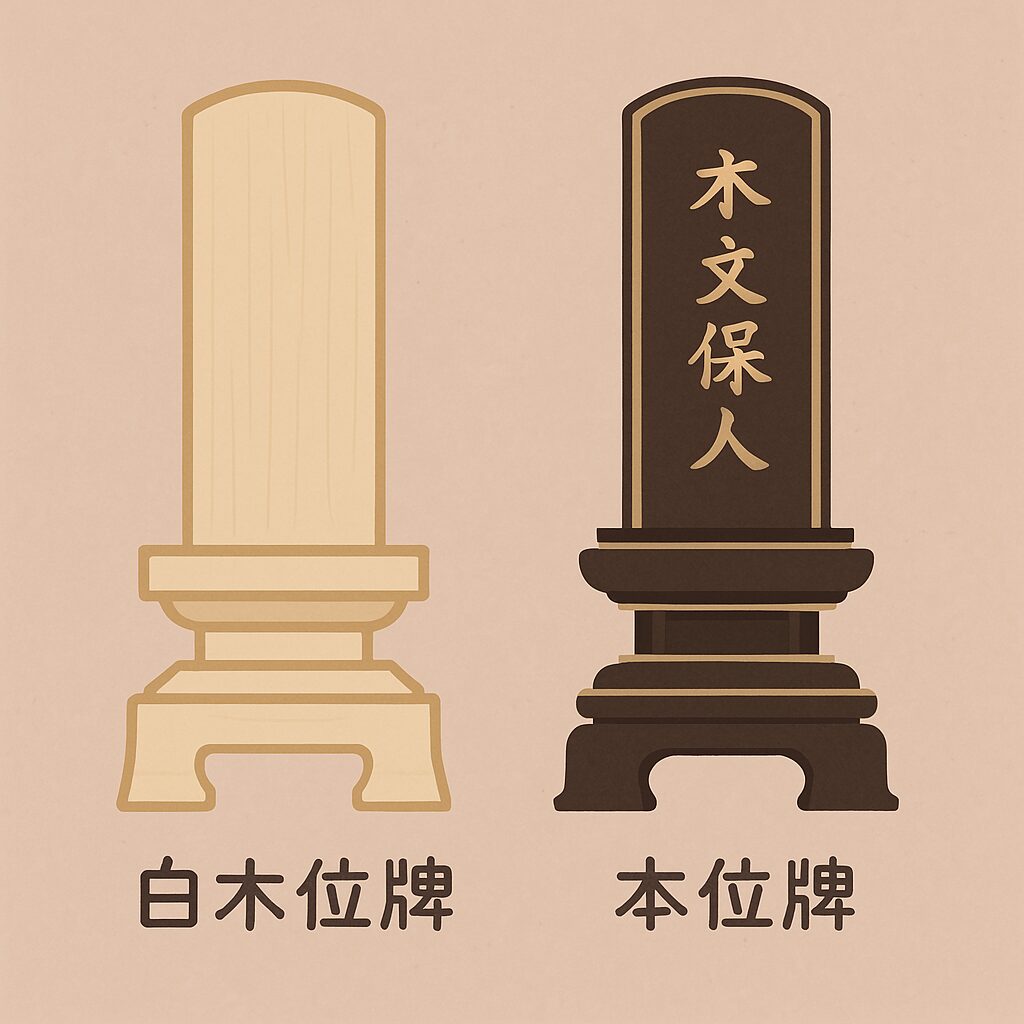

位牌とは何か?―白木位牌と本位牌の役割と違い

位牌とは、亡くなった方の霊を供養するために戒名や俗名を記し、仏壇に安置して手を合わせるための仏具のことを言います。

一般的に葬儀や葬式で最初に目にするのが白木位牌と呼ばれる簡素な位牌で、その後に本位牌へと移されます。

多くの方が、なぜ2種類の位牌が存在するのか疑問に感じることも多いでしょう。

白木位牌は臨時的に使用され、本位牌は故人の魂が宿る永久的な役割を担います。

そのため、白木位牌と本位牌の役割や扱い方を正しく理解することが重要です。

ここでは、それぞれの位牌の由来や目的、また移行のタイミングについて詳しく解説していきます。

葬儀に使われる白木位牌とは?由来や目的を解説

白木位牌は葬儀の際に使用される、シンプルな白木でできた仮の位牌です。

戒名を墨書きし、通夜や告別式などの葬儀の場で故人を偲ぶために安置されます。

これは、かつて葬儀が急な出来事であり、本位牌の制作には時間を要したため、すぐに用意できる仮位牌として生まれました。

現在でも、白木位牌は葬儀場や祭壇で必ず使用され、葬儀後の四十九日までの間に本位牌が作られるまでの一時的な役割を果たしています。

特に、宗派を問わず使えることから、葬儀を行う際に広く用いられています。

本位牌とは何か?宗派ごとの違いや特徴

本位牌とは、白木位牌から移行され、仏壇に永久的に安置される正式な位牌のことです。

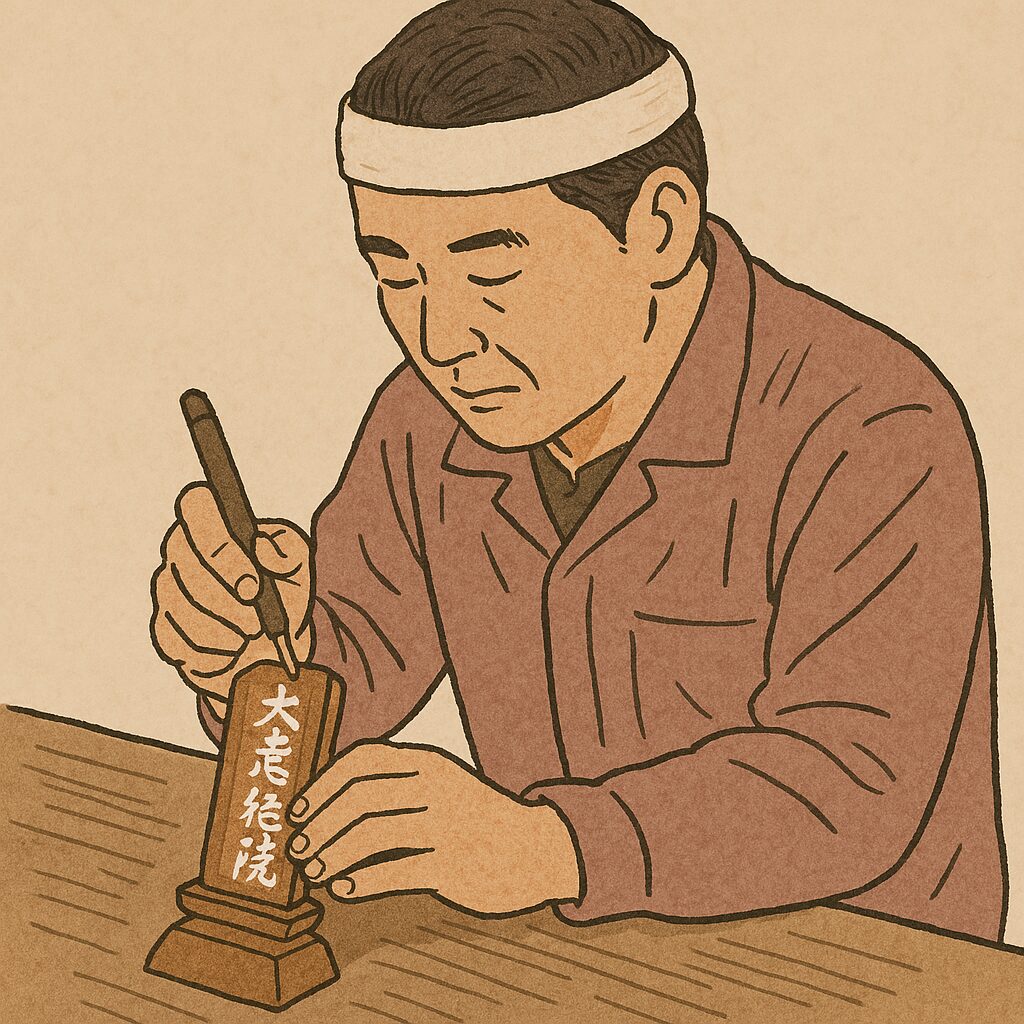

材質は黒檀や紫檀など高級な木材を使用し、戒名や俗名、没年月日などを金箔や漆などで丁寧に刻みます。

宗派によって特徴があり、例えば浄土真宗では一般的に位牌を用いず過去帳を使いますが、浄土宗や真言宗では位牌を重要視し、特別な装飾や戒名彫刻の書き方にも細かい決まりがあります。

また、位牌の記名順位に関しても、家名を刻む場合と戒名のみの場合があり、宗派や地域ごとの慣習により違いが生じます。

宗派ごとの位牌の特徴を正しく把握し、適切な本位牌を選ぶことが大切です。

四十九日以降の本位牌への移行とその意味

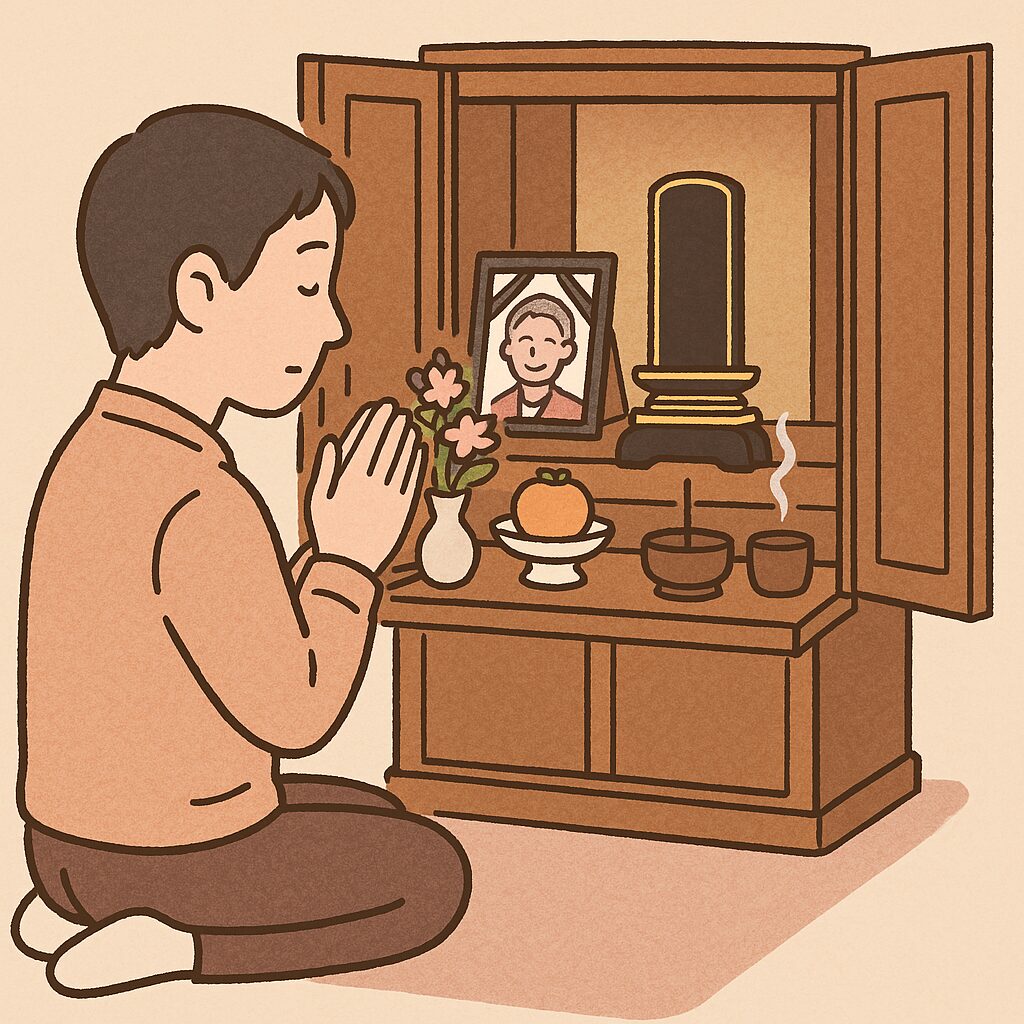

四十九日法要は、故人の魂がこの世を離れ、あの世へ旅立つ重要な節目とされています。

このタイミングで白木位牌から本位牌への移行が行われます。

本位牌への移行は、仮の存在から正式に家の仏壇に納められ、故人がご先祖様の仲間入りをすることを意味します。

そのため、位牌制作方法や納期を事前に確認し、四十九日に間に合うよう準備することが求められます。

また、本位牌への移行後は、日々の手入れや法要準備、遺影との配置にも注意を払うことで、故人をより丁寧に供養することが可能になります。

位牌の準備と制作―戒名の書き方や納期、価格相場について

葬儀後に位牌を準備する際、多くの人が戸惑うのが戒名の書き方や位牌の制作方法、そして価格相場についてです。

位牌には戒名のほかに没年月日や俗名が記されますが、その書き方には宗派ごとのルールがあります。

また、位牌の素材やデザイン、納期なども様々で、どのような位牌を選べばよいのか迷うことがあるでしょう。

特に四十九日の法要までの期間は限られているため、余裕をもって準備を進める必要があります。

最近ではインターネットでの位牌購入も一般的となっており、ネット上の価格帯や制作期間を事前に確認しておくことが大切です。

適切な準備を行うことで、故人をしっかり供養し、落ち着いた気持ちで法要を迎えることができるでしょう。

戒名の入れ方と宗派別の記載ルール

位牌に刻まれる戒名は、宗派によって記載方法や文字数が異なります。

例えば浄土宗や真言宗の場合、位号(居士・大姉など)が戒名の下に付きますが、浄土真宗では戒名ではなく法名と呼び、位号は基本的に用いられません。

また日蓮宗では妙法蓮華経の題目を重視し、戒名の冒頭に「日」や「妙」の文字を使うことがあります。

戒名彫刻の際には、こうした宗派ごとの特徴や決まりごとをしっかり確認し、お坊さんに依頼して正式な戒名を授けてもらいましょう。

特に菩提寺がある場合は、その寺院のルールに沿った戒名を用意することが重要です。

位牌制作の流れと納期の目安、価格帯の実例

位牌の制作には通常、戒名や俗名、没年月日などを業者に伝え、デザインや素材を選定する工程があります。

納期は通常2週間程度が目安となりますが、繁忙期などは1ヶ月程度かかることもあるため注意が必要です。

価格相場としては、一般的な黒檀や紫檀を用いた標準的な位牌で約2万円〜5万円前後が多く、金箔仕上げや漆塗り、特殊彫刻などのオプションを加えると10万円を超えるケースも珍しくありません。

例えば、シンプルで小さな位牌なら1万円台から、手の込んだ高級品なら15万円以上になる場合もあります。

価格や納期をよく比較し、納得できる位牌を選びましょう。

仏壇への配置や記名順位の考え方と家名・戒名彫刻の注意点

位牌を仏壇に配置する際には、記名順位や遺影との配置にも一定のルールがあります。

基本的には故人の位牌が中央に配置され、その左右にはご先祖様の位牌が安置されます。

また位牌に家名を彫刻する場合、姓が戒名の右側に記されるのが一般的ですが、宗派や地域によって逆になる場合もあるため注意が必要です。

家名彫刻を希望する際には菩提寺に事前に相談し、正しい書き方を確認しましょう。

また戒名彫刻は永久的なものであるため、書き間違いがないか、文字が正しく読みやすく刻まれているかを慎重に確認することが非常に重要です。

位牌を巡る供養と対応―法要準備から作り直し・処分の選択肢まで

位牌は葬儀後の供養において大切な役割を果たしますが、法要のたびに適切な対応が求められます。

法要の準備を進める際、位牌をどのように扱えばよいのか迷う方も少なくありません。

また年月が経つうちに、位牌の傷みや文字の色褪せが気になったり、家庭環境の変化から処分や作り直しを検討したりするケースもあります。

最近では後継者がいない家庭が増えていることから、位牌を永代供養に移すことを考える人も多く見られます。

このような場合、位牌の処分方法や永代供養との関係性を理解しておくことが大切です。

正しい知識を持つことで、故人やご先祖様の供養を安心して続けることができるでしょう。

法要での位牌の扱い方と遺影との正しい並べ方

法要の際、位牌と遺影の配置は、一般的に決められたルールがあります。

通常、仏壇や祭壇の中央に位牌を安置し、その後ろに遺影を置く形が基本です。

遺影は祭壇の中央上段に置き、その手前中央に位牌を配置すると、故人を偲ぶ気持ちを込めて美しい配置になります。

また、複数の位牌がある場合、中央に最新の位牌を配置し、その周囲に古いものを並べていくことが一般的です。

特に四十九日や一周忌などの重要な法要では、お坊さんが位牌を手に取って読経する場面もあるため、正しい位置に配置しておくことが求められます。

位牌の作り直しや処分方法と永代供養との関係

年月が経つと位牌の劣化や戒名彫刻の薄れ、家族構成の変化などから位牌の作り直しを検討する場合があります。

例えば、複数あった位牌を一つの繰り出し位牌にまとめることで、仏壇をすっきりとさせる家庭も増えています。

また後継者がいない場合には、位牌の処分に悩むこともあります。

近年では、位牌をお寺に預けて永代供養してもらうケースも多くなっています。

永代供養はお寺が責任をもって故人の位牌を保管し、定期的に読経や供養を行うため、安心して任せられる方法です。

位牌を処分する際は、専門の業者や菩提寺に依頼して、魂抜き(閉眼供養)をしてもらった上で正しく対応しましょう。

日常での手入れ方法と長持ちさせるためのポイント

位牌を長持ちさせるためには、日常的な手入れが欠かせません。

黒檀や紫檀の位牌の場合、柔らかい布でこまめにホコリを落とすことが大切です。

特に、漆塗りや金箔仕上げの部分は強くこすると剥がれることがあるため、やさしく拭き取りましょう。

直射日光や湿気の多い場所を避けて仏壇を設置することも重要です。

また、位牌の金文字が薄くなった場合には、専門店に修復を依頼すると美しく蘇ります。

日常的に位牌を手入れすることは、故人への敬意や感謝を示す大切な供養の一つです。

家族で意識的に取り組むことで、位牌を良い状態で長く保つことができるでしょう。