葬儀後に行う法要とは?その意味と種類を理解するために

大切な人を見送った後、多くの方が次に迎えるのが「法要」です。

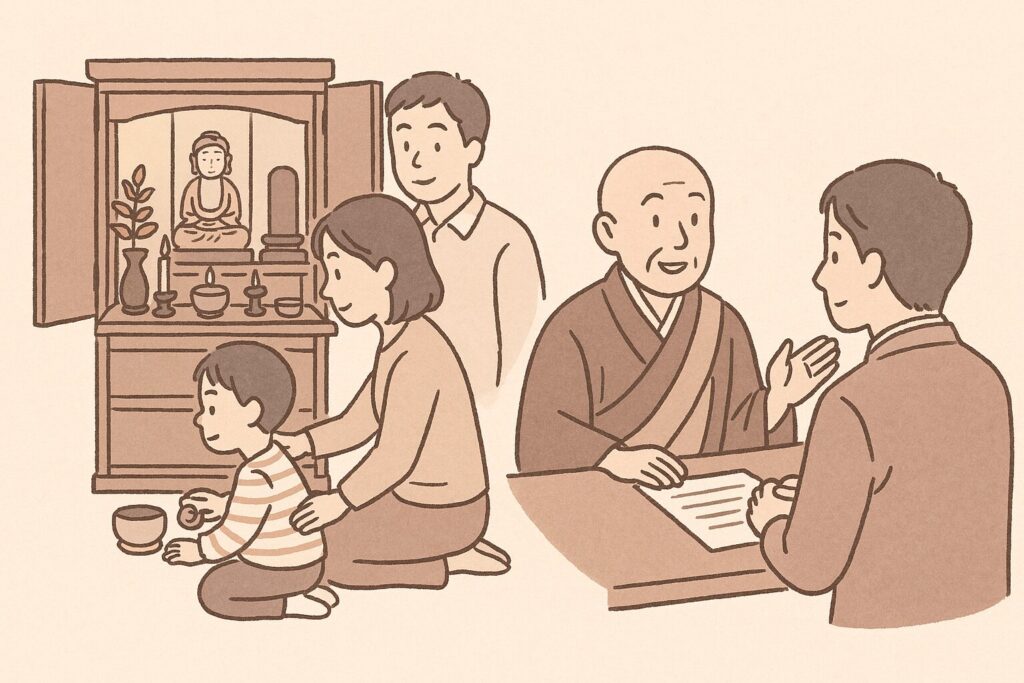

葬儀が故人をこの世から見送るための儀式であるのに対し、法要は故人の冥福を祈り、遺族や親族が心をひとつにして供養する時間です。

葬儀が終わったからといってすぐに日常に戻るのではなく、一定の節目ごとに法要を行うことで、故人との心のつながりを大切に保ちます。

特に仏教では「初七日(しょなのか)」「四十九日(しじゅうくにち)」といった法要が大切にされており、四十九日が忌明け(きあけ)として一区切りの意味を持ちます。

その後も「一周忌(いっしゅうき)」「三回忌(さんかいき)」「七回忌(ななかいき)」といった年忌法要(ねんきほうよう)が続き、年を追って故人をしのぶ機会が用意されています。

法要は単なる儀式ではなく、遺族が精神的に整理をつけたり、親戚や縁者とつながりを深める大切な時間でもあります。

どのタイミングで何を行うかを理解しておくことで、心を込めた供養ができるだけでなく、スムーズな準備にもつながります。

法要と葬儀は何が違うのか?混同されがちな違いを明確に

よく「法要も葬儀もお坊さんが読経しているから同じでは?」と思われがちですが、葬儀は人生の最終儀礼であり、法要はその後の供養を意味します。

葬儀は故人の魂をあの世へ送り出すための儀式であり、多くの場合、急な準備が必要になることも多いです。

一方で法要は、あらかじめ日時を決めて行う追善供養であり、精神的な区切りや親族間の絆を確認する機会としての側面が強くなります。

葬儀が“送り出す”ものであるなら、法要は“祈りを続ける”ための行事なのです。

また、施主の役割も異なります。

葬儀では喪主が中心となりますが、法要では施主としての役割が重要になり、参列者や僧侶への対応、会食の準備など、細かな配慮が求められます。

初七日から七回忌までの流れと意味

葬儀が終わった直後から始まるのが「初七日」です。

これは亡くなった日から数えて7日目にあたる日に行う法要で、故人があの世へ旅立つ過程で最初の審判を受ける日とされています。

最近では、葬儀と同日にあわせて初七日法要を行う「繰り上げ初七日」も一般的になっています。

その後、二七日、三七日…と続き、七七日(しちしちにち)=四十九日で忌明けを迎えます。

この四十九日は仏教で「魂が成仏する日」とされ、もっとも重要な法要の一つです。

家族や親族、親しい友人などを招いて、僧侶の読経と供養を行い、故人を本格的にあの世へ送り出す儀式となります。

忌明け以降は、「一周忌」「三回忌」「七回忌」と続きます。

それぞれの法要は、故人との思い出を語り合いながら、供養の心を新たにする節目です。

年を追うごとに規模は小さくなっていきますが、家族内で続けていくことが重要です。

年忌法要とは?一周忌・三回忌・七回忌の役割と意味合い

年忌法要とは、故人が亡くなった年から数えて節目となる年に行う法要のことです。

もっとも基本となるのが「一周忌」で、これは故人が亡くなってから満1年後に行います。

葬儀や四十九日と並び、親族や知人を招いてしっかりと供養する重要な法要です。

続いて「三回忌」は、亡くなってから満2年目に行うもので、なぜ“3”と呼ぶのかというと、亡くなった年を1回目と数えるからです。

このような数え方は仏教的な慣習によるものです。

そして「七回忌」は満6年後に行われ、ここからは親族中心のやや小規模な法要になる傾向があります。

年忌法要は、ただの形式的な行事ではなく、遺族が気持ちの整理をつけたり、親族との関係を維持するための大切な時間でもあります。

特に一周忌や三回忌などは、葬儀後のフォローとしても意味が大きく、施主としての責任も伴う場面です。

準備や参列者への配慮も必要となるため、計画的に進めることが望ましいでしょう。

法要の準備は何から始める?流れとポイントを一つずつ解説

法要の準備は、初めて施主を務める方にとっては不安が多いものです。

誰に相談すればよいのか、何から手をつけるべきか分からないまま時間だけが過ぎてしまうという方も少なくありません。

しかし、ポイントを押さえて順を追えば、落ち着いて進めることができます。

まず、法要を執り行ってくれる僧侶の依頼と日程の調整が最初のステップになります。

それにあわせて、仏壇の整え方や祭壇の設営、供物の準備なども考え始めます。

会場の手配や親族への案内状の送付、会食場所の予約なども、並行して準備していく必要があります。

特に法要の施主となる場合、参列者への対応や僧侶への挨拶、お布施の準備など、目に見えにくい配慮が求められます。

それゆえ、準備の段階でどこまでを自分で行い、どの部分を外部に依頼するかを決めておくことが重要です。

施主としての心構えを持ちながら、法要全体を通じて“故人に対する思いを形にする場”であることを忘れないことが大切です。

準備を通して遺族の気持ちも整理されていき、法要が心からの供養となっていくのです。

まず誰に相談する?僧侶の手配と法要日程の決め方

法要を行うにあたって、最初に行うべきは菩提寺や付き合いのあるお寺に相談し、僧侶を手配することです。

特に四十九日や一周忌などの重要な法要では、日時を決める際にお寺の都合を確認しなければなりません。

僧侶に連絡する際には、「故人の命日」「希望する法要の種類」「予定している参加人数」などの情報を用意しておくとスムーズです。

僧侶のスケジュールとご家族・親族の予定をすり合わせる中で、最適な日程が決まっていきます。

また、近年はお寺との付き合いがない方も増えており、その場合はインターネットで僧侶派遣サービスを利用するという方法もあります。

このようなサービスでは、法要の種類や場所に応じて適切な僧侶を紹介してもらえます。

信頼できるサービスを見極めるためには、口コミや運営歴を確認しておくと安心です。

仏壇と祭壇の準備、必要なものと設営のコツ

法要では、仏壇や祭壇を清めて整えることが大切です。

特に自宅で法要を行う場合には、仏壇の掃除や、位牌・遺影・供物を美しく配置することが基本となります。

仏壇には生花や線香、ろうそく、供物などを用意し、できるだけ故人が好んだものを供えるとよいでしょう。

自宅に仏壇がない場合や法要の規模が大きい場合は、祭壇を設置してお参りの場を設けるのが一般的です。

仏具店や葬儀社に相談すれば、祭壇の設営や必要な仏具のレンタルなども対応してくれます。

設営の際には、祭壇が参列者からしっかり見える位置にあるか、僧侶の動線が確保されているかなどにも配慮が必要です。

供物は故人の好きだった果物や和菓子を選ぶと、より気持ちのこもった供養になります。

会場選びから親戚への案内まで、施主としての段取り

法要をどこで行うかは、参列者の人数や地域の慣習によって異なります。

自宅での法要が難しい場合は、寺院の本堂や、貸し会場、葬儀社が提供する法要専用施設などが候補になります。

会場を選ぶ際には、駐車場の有無やアクセスの良さ、会食場所との距離なども確認しておきましょう。

会場が決まったら、次は参列者への案内です。

法要案内は、なるべく1か月前には送付し、日時・場所・施主名・服装の目安・会食の有無などを明記します。

メールや電話での案内も増えていますが、正式な場では書面が望ましいとされています。

施主は当日、僧侶や参列者に対して挨拶を行うことが求められます。

事前に挨拶の内容を簡潔にまとめておくと、緊張せずに感謝の気持ちを伝えることができます。

法要は段取りの良さが心のゆとりにつながるため、余裕を持って準備を進めましょう。

参列者への配慮と当日の流れ:失礼のない法要を進めるために

法要は、故人を偲ぶと同時に、参列者に対しても心のこもったおもてなしが求められる場です。

施主としての気遣いや配慮が行き届いているかどうかが、その場の雰囲気や印象を大きく左右します。

とくに服装やマナー、供物の準備、法要後の会食に至るまで、すべてが“供養の一環”と捉えることが大切です。

当日の進行をスムーズにするためには、事前の準備だけでなく、参列者への丁寧な対応と安心感のある空気づくりが不可欠です。

法要費用の内訳を把握し、供物や会食の内容をあらかじめ決めておくことで、当日になって慌てることも減ります。

また、僧侶にお渡しする「お布施」の準備や、参列者へのお礼の言葉も、施主としての礼儀の一部です。

失礼のない対応を心がけることで、故人の供養がより心に残るものとなり、参列者にも感謝の気持ちがしっかり伝わります。

参列者が安心できる服装とマナーとは

法要に参列する際の服装は、基本的には黒を基調とした喪服や地味な平服が適しています。

一周忌までは正喪服が望ましいとされますが、三回忌以降は略喪服や黒系のスーツなどでも問題ありません。

女性の場合は肌の露出を避けた控えめな服装を心がけ、男性は黒いネクタイや革靴など、全体のトーンを統一することが大切です。

マナーとしては、時間に余裕をもって到着し、施主や遺族への言葉も「ご冥福をお祈りします」ではなく「ご供養に伺いました」など、法要にふさわしい表現を使うようにします。

香典は不要の場合もあるため、招待状などに記載がある場合は内容をよく確認しましょう。

供物・会食・費用の目安と準備方法

供物には、果物や和菓子、故人の好物などを選ぶのが一般的です。

包装は地味なものを選び、のし紙には「御供」と書いて贈ります。

最近では、施主側で一括して供物を用意し、参列者からの持参を遠慮してもらうスタイルも増えています。

法要後の会食は、参列者の心を和ませ、故人を偲ぶ語らいの場となります。

会食場所は自宅、会席料理店、寺院の会館など様々ですが、人数や交通の便を考慮して選ぶとスムーズです。

メニューには精進料理を基本としつつ、最近では和洋折衷の仕出し料理も選ばれています。

費用は規模や地域にもよりますが、法要全体で10万円〜30万円ほどが一般的です。

供物・会食・お布施などの内訳を明確にし、無理のない範囲で供養を行うことが重要です。

お布施やお礼の渡し方と施主の挨拶の基本

僧侶に対するお布施は、読経への謝礼として欠かせないものであり、金額の相場は2万円〜5万円程度が一般的です。

地域や宗派によって異なるため、事前に相談して確認しておくと安心です。

封筒は白無地に「御布施」と表書きをし、ふくさに包んで丁寧に渡すのがマナーです。

また、法要の冒頭や会食の前後には、施主として挨拶を行います。

内容は長くなくても構いませんが、参列者への感謝と故人への思いが伝わるように心を込めて言葉を選ぶことが大切です。

「本日はお忙しい中、亡き○○の供養にお集まりいただき、誠にありがとうございます」といった一言でも、場が引き締まり、全体の雰囲気が整います。

こうした所作一つひとつが、法要全体の印象を左右します。

形式ばかりにとらわれる必要はありませんが、丁寧な姿勢があってこそ、故人に対する真心が伝わる供養になるのです。