葬儀にふさわしい服装とは?基本的なマナーと注意点

葬儀の場は、故人を偲び、遺族や関係者に対して礼を尽くす大切な時間です。

そのため、服装には細やかな配慮と慎み深さが求められます。

現代では略式喪服での参列が一般的になっていますが、それでもマナーを押さえた装いであることが前提です。

特に初めて葬儀に出席する方にとっては、「どこまできちんとすればよいのか」「どこまでがマナー違反になるのか」が分かりづらいかもしれません。

例えば、ネイルをしたまま参列することに不安を感じる方も多いでしょう。

派手なネイルアートやラメ入りのマニキュアは避け、肌なじみの良い色か、できれば無色の状態が望ましいとされています。

また、香水も注意が必要です。

故人に手を合わせる場では強い香りが周囲の人に不快感を与える可能性があるため、香水の使用は控えるのが基本的なマナーです。

全体として、「派手さを避け、清潔感と控えめな印象を大切にする」という意識が重要です。

大切なのは、故人と遺族への敬意を服装で表すこと。

この視点を持つだけで、自然とふさわしい装いが選べるようになります。

男女共通で押さえておくべき葬儀の服装マナー

葬儀における服装のマナーは、男女に共通する部分が数多くあります。

基本的には黒を基調とした喪服を選び、装飾性を抑えたデザインを意識することが大切です。

男性であれば黒のスーツ、白いシャツ、黒のネクタイが一般的。

女性も黒のワンピースやスーツスタイルが好まれます。

気をつけたいのが、細部にわたる身だしなみ。

例えば、光沢のある素材や大ぶりのアクセサリーは避けるべきですし、先述のように香水やネイルも目立つものはNGです。

また、清潔感が損なわれるようなシワやホコリのある衣服もマナー違反とされます。

特に最近は、フォーマルウェアに慣れていない若年層の参列も増えていますが、自分の装いが「遺族の心情を乱さないか」という視点を持つことで、自然とふさわしい格好が見えてくるはずです。

喪服には種類がある?略式喪服と正式喪服の違い

喪服とひとくちに言っても、実は「正式喪服」と「略式喪服」があることをご存じでしょうか?それぞれの違いを理解することで、立場や場面に応じた適切な装いを選べるようになります。

まず、正式喪服(正喪服)とは、最も格式の高い喪服であり、主に喪主や親族、近親者が着用します。

男性であればモーニングコート、女性であれば黒無地の和装(五つ紋付き着物)や、黒のアンサンブルがそれにあたります。

一方で、略式喪服は参列者が一般的に着用するもので、黒のスーツやワンピースが中心です。

現代では、通夜や葬儀への参列において略式喪服が主流となっていますが、遺族側や地域のしきたりによっては正式喪服が求められる場面もあります。

特に家族葬や社葬など、場の格式や主催者との関係性を考慮して、どちらが適切か判断することが大切です。

地域によって異なる服装の考え方と伝統的な違い

日本の葬儀文化は、地域ごとに微妙に異なる慣習や価値観を持っているため、服装にも地域差が存在します。

特に、和装と洋装の使い分けについては、地方によって考え方が大きく分かれます。

たとえば、東北地方や北陸では、いまだに和装の喪服を好む風習が根強く残っており、女性の親族が黒紋付きの着物で参列する光景が見られます。

一方で都市部では、洋装の喪服が一般的で、年齢や立場に関わらずスーツやアンサンブルで参列するケースがほとんどです。

また、着物の選び方にも注意が必要です。

格式の高い場では五つ紋付きの黒無地着物に黒の帯や草履を合わせるのが基本とされており、着付けの仕方にもマナーが問われます。

逆に、略式の場であれば喪服用のアンサンブルでも問題ないことが多く、地域の風習や葬儀の規模を事前に確認することがポイントとなります。

服装選びは、単に形式を守るだけでなく、故人と遺族への敬意を形にする手段でもあります。

地域の文化に合わせた配慮が、心のこもった弔意として伝わるのです。

女性が気をつけたい葬儀の服装と小物の選び方

女性が葬儀に参列する際、服装そのものだけでなく、足元から小物、髪型に至るまで、細やかな配慮が求められます。

喪服が黒で統一されていても、ストッキングの色やバッグの素材、アクセサリーの有無などで印象が大きく変わってしまうためです。

「派手さを避け、控えめな品位を保つ」ことが、女性の服装マナーの基本です。

例えばストッキング一つ取っても、肌色か黒色か、夏と冬で選ぶ色に迷う方も多いでしょう。

また、バッグは光沢のあるブランド品ではなく、布製で装飾のない黒色が基本。

アクセサリーについても、パール以外は控えるのが無難です。

加えて、髪型やメイクも「地味に」と思いがちですが、清潔感や丁寧さが感じられるかどうかが重要なポイントになります。

女性ならではの身だしなみの悩みは多いものですが、「遺族や周囲の方に失礼がないか」という視点を持てば、自然とふさわしい装いが見えてくるはずです。

ここからは、各項目についてより具体的に解説していきます。

ストッキングやタイツはどうする?季節や立場で変わる足元マナー

女性が悩みがちなポイントのひとつが、足元のマナーです。

基本的には、葬儀には黒のストッキングがもっとも適切とされています。

特に正喪服や準喪服を着用する場合、黒のストッキングを履くことで全体の印象が引き締まり、礼儀正しさが伝わります。

夏の暑い時期には肌色のストッキングを選びたくなることもありますが、通夜や告別式などの正式な場では黒が基本です。

反対に、冬の寒い時期にタイツを選ぶ場合でも、厚手の素材や光沢のあるタイツは避け、30〜40デニール程度のマットな黒ストッキングがふさわしいとされています。

また、喪主や近親者など立場が重い場合は、より格式ある服装が求められるため、足元の色や素材もより慎重に選ぶ必要があります。

一方で、一般参列者であれば略式でもマナーを守っていれば問題ありません。

大切なのは、「冷たく見られないように」と黒を選ぶのではなく、故人と遺族に敬意を示す一部として足元にも気を配る意識を持つことです。

バッグやアクセサリーの選び方で見られる礼儀

葬儀に参列する際のバッグ選びには、デザインだけでなく素材や大きさにも配慮が必要です。

基本的に葬儀用のバッグは黒で、光沢のない布製または合皮で金具が目立たないものが望ましいとされています。

ブランドロゴが目立つものやエナメル加工のバッグは避けるようにしましょう。

また、アクセサリーについてもマナーがあります。

葬儀で唯一許されているのは、白や黒のパールのみとされており、それ以外の宝石や華美な装飾品はマナー違反とみなされることがあります。

パールのネックレスは一連に限られ、二連のネックレスは「不幸が重なる」とされるため避けましょう。

これらは一見細かいルールに感じるかもしれませんが、葬儀という場では「控えめであること」こそが最大の礼儀です。

バッグやアクセサリーひとつをとっても、遺族や参列者への思いやりが伝わるかどうかが問われているのです。

選ぶ際には、「目立たないか」「必要最小限か」を意識することが大切です。

髪型やメイク、ネイルに関するマナーも忘れずに

意外と見落とされがちなのが、髪型やメイク、ネイルなどの細かな身だしなみです。

葬儀では清潔感と控えめな印象を意識したスタイルが基本となります。

髪型については、ロングヘアの方はまとめ髪にするのが適切で、ハーフアップやゆる巻きなどの華やかなスタイルは避けた方がよいでしょう。

ヘアアクセサリーも黒一色で光沢のないものを選ぶのがマナーです。

メイクも同様に、ナチュラルメイクが基本で、口紅やアイシャドウの色味も控えめにすることが求められます。

派手なメイクは場にそぐわず、場合によっては無礼に映ることもあります。

香水についても、日常的に使っている方にとってはつけたくなるかもしれませんが、葬儀では無香が基本。

香りが強いと周囲に迷惑をかけてしまうため、必ず控えるようにしましょう。

ネイルに関しても、普段ジェルネイルをしている方は注意が必要です。

華やかな色やラメ入り、ストーン付きのネイルは不適切とされ、可能であればオフして参列するのが理想的です。

どうしても落とせない場合は、上からベージュ系のネイルでカバーするなどの工夫もひとつの手段です。

身だしなみのすべては、遺族に対する敬意の表現です。

派手さを抑えることに集中しすぎず、「整っている」「清潔である」ことを心がければ、自然とふさわしいスタイルが整います。

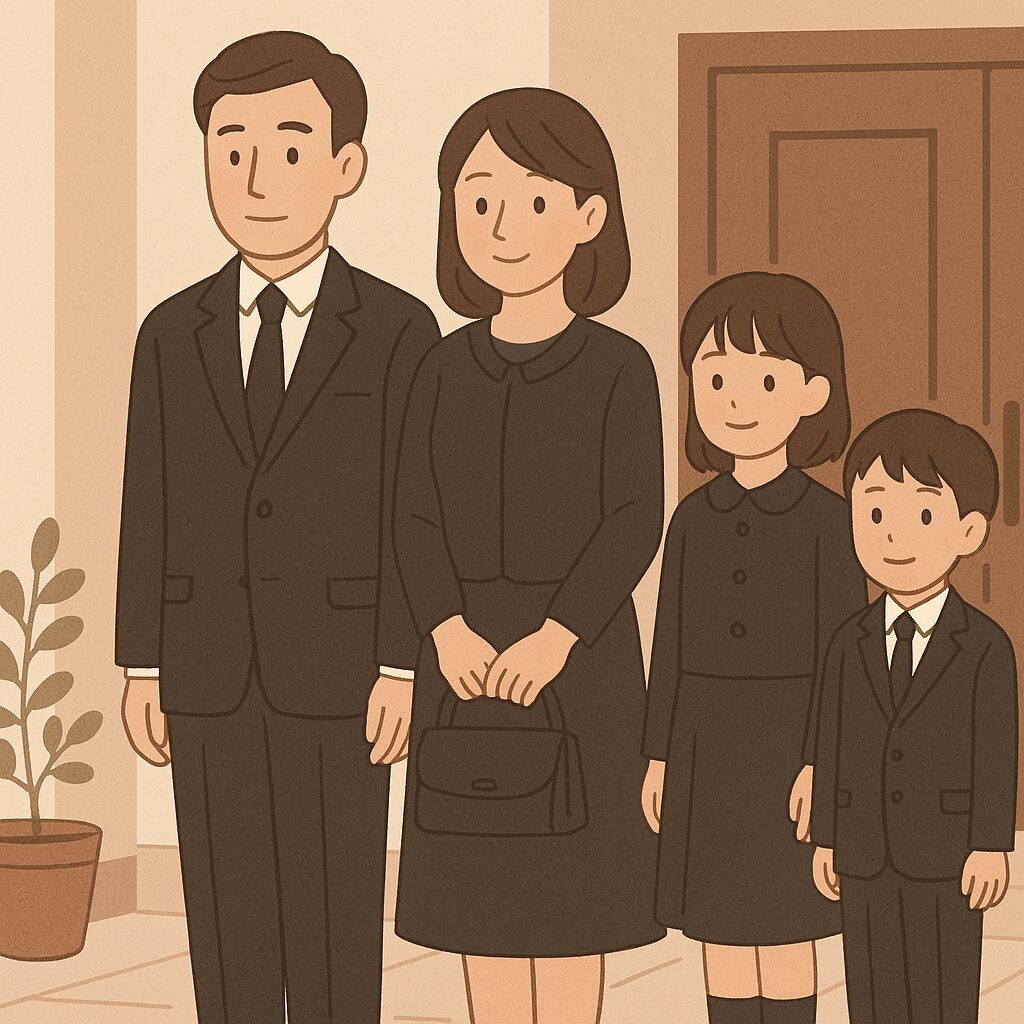

子どもや男性の服装にも配慮を。家族全体で整える弔事の身だしなみ

葬儀では、喪主や遺族だけでなく、参列する家族全体が整った服装であることが、ひとつの礼儀とされています。

特に男性や子どもの服装は軽視されがちですが、年齢や立場に応じた適切なスタイルを選ぶことが、故人への敬意を表す手段のひとつです。

女性の服装ばかりが注目されがちですが、男性の靴やネクタイ、子どもの服の色味やデザインにもマナーがあることを知っておきたいところです。

家族葬や通夜などの略式な場であっても、全体の印象が整っていると、それだけで周囲に安心感や信頼感を与えることができます。

たとえば父親がしっかりとした喪服を着ていても、子どもが派手な服装をしていると、どうしてもちぐはぐな印象になりかねません。

「誰が見ても失礼のない服装になっているか」を家族全体で確認する意識が大切です。

ここからは、男性と子どもそれぞれの服装マナーについて、具体的に見ていきましょう。

男性が選ぶべき喪服のスタイルと靴の選び方

男性の喪服は、基本的に黒のスーツが主流ですが、場の格式や立場によって正式喪服と略式喪服の使い分けが求められます。

一般参列者として出席する場合は、略式喪服である黒のビジネススーツが適切です。

ただし、スーツの色味は濃い黒を選び、グレーがかったものやストライプ柄は避けましょう。

シャツは白無地、ネクタイも光沢のない黒が基本です。

そして意外と見落とされがちなのが靴のマナーです。

靴はプレーントゥやストレートチップなど、装飾のない黒の革靴が最もふさわしいとされています。

金具付きの靴やローファーはカジュアルすぎる印象を与えるため注意が必要です。

また、ベルトや靴下も黒で統一し、バッグや腕時計にも光沢が目立つものは避けるのが無難です。

全体的に「控えめ」「品のある」印象を与えるように心がけることが、男性の葬儀マナーの基本です。

子どもの服装はどうすべき?年齢別のふさわしい装い

子どもの葬儀服装は、大人のような厳密な決まりがあるわけではありませんが、それでも場にふさわしい落ち着いた色とデザインを選ぶことが大切です。

特に未就学児の場合は、黒や濃紺、グレーなどの無地の服であれば問題ありません。

制服がある幼稚園や小学校に通っている場合は、その制服を着用するのもひとつの選択肢です。

小学生以上になると、大人と同様にある程度のフォーマル感が求められます。

男の子であれば、白シャツに黒または紺のパンツ、女の子であれば黒やグレーのワンピースが好まれます。

この際、靴はスニーカーでも構いませんが、できるだけシンプルで落ち着いた色を選ぶと好印象です。

年齢が低いほど「子どもだから」と寛容に見られがちではありますが、親として配慮を示すことで、周囲に対する誠意が伝わります。

派手なプリントやキャラクター柄の服は避け、なるべく地味で清潔な装いを意識することが求められます。

家族全体での統一感が持つ意味と好印象の与え方

葬儀は個人のマナーだけでなく、家族全体の印象も問われる場です。

誰か一人だけがきちんとした服装をしていても、他の家族の服装がカジュアルすぎたり、不釣り合いだったりすると、全体として礼を欠く印象になってしまう可能性があります。

そういった意味でも、家族で参列する際には「統一感」を意識することが非常に大切です。

例えば、家族全員が黒を基調とした服装でまとめられていれば、自然と場にふさわしい落ち着いた雰囲気が生まれます。

女性だけでなく男性もネクタイや靴にまで気を配り、子どもも年齢相応の落ち着いた服を着ていれば、他の参列者や遺族にも丁寧な印象を与えることができるでしょう。

また、こうした「全体で整っていること」は、親族や故人と特に縁の深い場合においては、より重要な意味を持ちます。

家族一人ひとりの装いが整うことで、「私たちはこの場を大切に思っている」という気持ちが自然と伝わるのです。

小さな気遣いの積み重ねが、弔意を形にする大きな力になります。