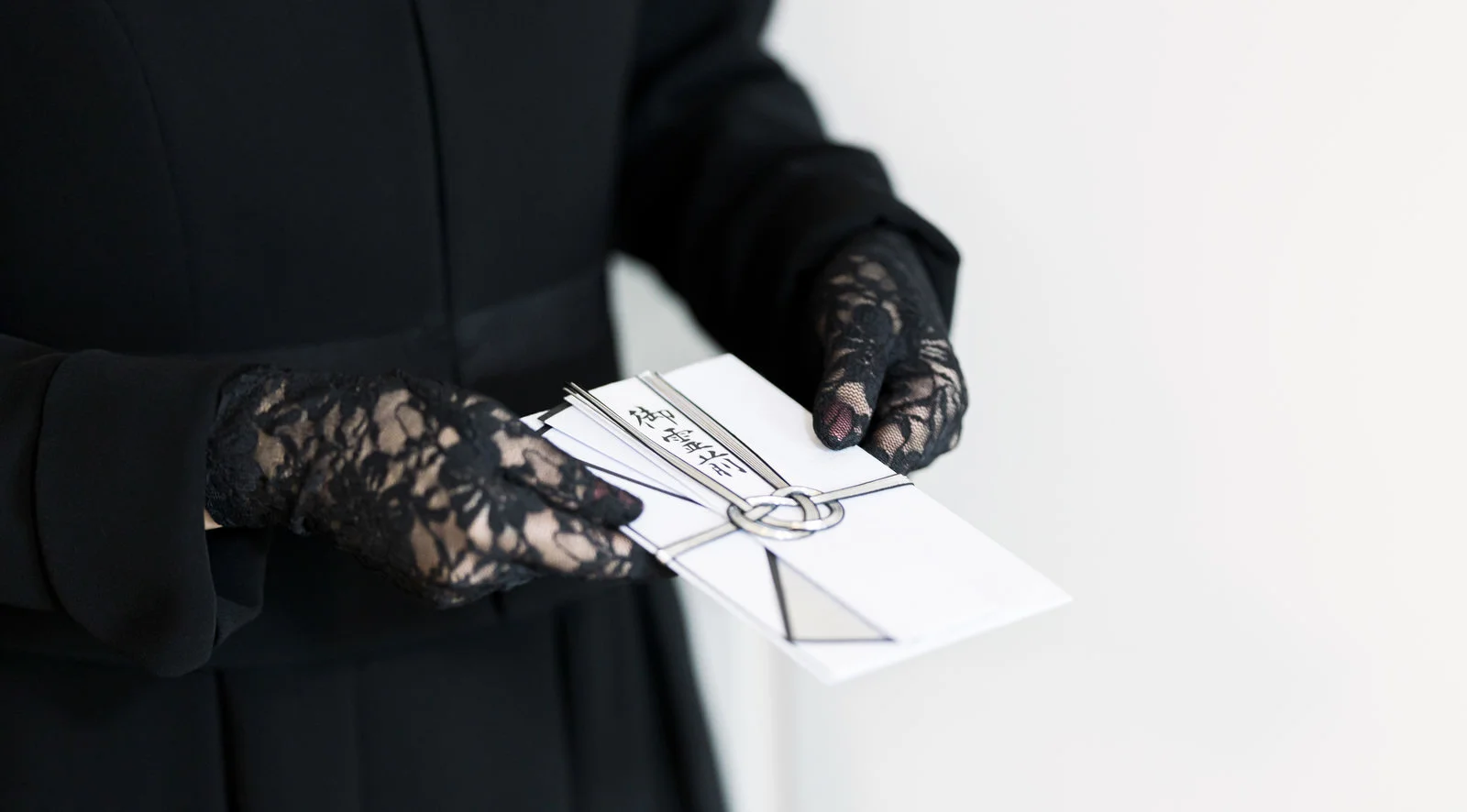

突然の訃報に接したとき、深い悲しみとともに戸惑うことの一つが葬儀での服装や持ち物ではないでしょうか。

特に女性の場合、どのような服装が適切なのか、数珠はどうすれば良いのかなど、細かなマナーが気になります。

「葬儀服装女性数珠マナー」について調べられているあなたは、きっと故人やご遺族に対して失礼のないように、心から弔意を示したいと考えていらっしゃるはずです。

この記事では、葬儀に参列する女性が知っておきたい服装、数珠、そして身だしなみ全般に関するマナーを、分かりやすく丁寧にご説明します。

いざという時に慌てず、落ち着いて故人をお見送りできるよう、ぜひ最後までお読みください。

葬儀にふさわしい女性の服装 基本マナーと選び方

葬儀における女性の服装は、故人への弔意とご遺族への配慮を示す大切な要素です。

基本的には黒を基調とした、肌の露出が少ない控えめな服装が求められます。

一口に「喪服」と言ってもいくつかの種類があり、ご自身の立場によって適切な服装が異なります。

最も一般的な参列者の場合は、準喪服を着用するのが基本となりますが、急な弔問の場合は略喪服でも許容されるケースもあります。

喪服を選ぶ際は、素材にも注意が必要です。

光沢のあるものや、華美な装飾があるものは避け、無地の落ち着いたデザインを選びましょう。

特に夏の暑い時期や冬の寒い時期でも、基本のマナーを崩さない工夫が必要です。

例えば、夏場でも肌の露出が多いノースリーブなどは避け、ジャケットなどを羽織るか、袖のあるデザインを選びます。

冬場はコートを着用しますが、会場内に入る前に必ず脱ぐのがマナーです。

服装は単なる形式ではなく、故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちを表すものだと心得ておくことが大切です。

立場に合わせた喪服の種類と注意点

葬儀における女性の喪服は、大きく分けて「正喪服」「準喪服」「略喪服」の三種類があります。

正喪服は、喪主や親族など主催する立場の人が着用する最も格式の高い喪服です。

洋装では、黒のアフタヌーンドレスやアンサンブルなどがこれにあたります。

一般の参列者は、原則として正喪服を着用することはありません。

準喪服は、一般の参列者が着用する最も一般的な喪服です。

黒無地のワンピース、アンサンブル、スーツなどがこれにあたります。

デザインは襟元が詰まっているもの、袖が長めのものなど、露出を控えたものが適切です。

スカート丈は膝下からくるぶし程度が望ましいでしょう。

急な訃報で準喪服の用意が間に合わない場合は、黒や濃紺、グレーなどの地味な色のワンピースやスーツを着用する略喪服でも失礼にはあたりません。

ただし、ビジネススーツのようなデザインや、光沢のある素材、明るい色のシャツなどは避けるべきです。

略喪服の場合でも、アクセサリーやバッグなどの小物は準喪服に準じたものを選ぶことで、弔意を示すことができます。

どの喪服を選ぶにしても、清潔感があり、きちんと手入れされた状態であることが重要です。

小物選びの基本 バッグ・靴・アクセサリー

葬儀に参列する際の小物選びも、服装と同様にマナーが重要です。

バッグは、黒の布製または光沢のない革製のものが基本です。

金具が目立つものや、派手な装飾があるものは避けましょう。

大きさは、数珠や袱紗、財布など最低限の荷物が入る小ぶりのものが適しています。

ブランドロゴが大きく入ったものや、カジュアルなデザインのバッグは避けるべきです。

靴は、黒のパンプスが基本です。

ヒールの高さは3~5cm程度が適切で、高すぎるものや低すぎるものは避けます。

素材は光沢のないスムースレザーや布製を選びましょう。

エナメル素材やスエード素材は、光沢があったりカジュアルに見えたりするため避けるのが無難です。

つま先が出ているサンダルや、ブーツ、ミュールなども不適切です。

アクセサリーは、結婚指輪以外はつけないのが最も丁寧なマナーとされています。

ただし、パールのネックレス(一連)やパールのイヤリングは、涙の象徴とされ、許容される場合が多くなっています。

二連や三連のネックレスは「不幸が重なる」ことを連想させるため、避けるべきです。

光る石のついたアクセサリーや、華美なデザインのものはマナー違反となります。

葬儀で使う女性用数珠の基本とマナー

葬儀に参列する際に、数珠は必需品ではありませんが、多くの人が持参するものです。

数珠はもともと、お経や念仏を唱える回数を数える道具でしたが、現在では厄除けや魔除け、故人の冥福を祈るための大切な仏具とされています。

数珠は「念珠」とも呼ばれ、持ち主自身の念がこもると考えられているため、自分専用のものを持つのが良いとされています。

女性用の数珠は、男性用と比べて主玉(おもだま)と呼ばれる玉のサイズがやや小ぶりであるという特徴があります。

数珠には宗派ごとに形が異なる「本式数珠」と、どの宗派でも使える「略式数珠」があります。

一般の参列者が使用する場合は、略式数珠で全く問題ありません。

略式数珠には片手念珠と両手念珠がありますが、女性は片手念珠を選ぶ方が多いようです。

素材は水晶、瑪瑙、真珠、木製など様々ですが、派手な色や光沢のあるものは避け、落ち着いた色合いのものを選ぶのがマナーです。

女性用数珠の特徴と正しい持ち方

女性用の数珠は、男性用数珠に比べて主玉の大きさが7ミリから8ミリ程度とやや小ぶりなものが一般的です。

これは手の大きさに合わせて持ちやすいように配慮されたものです。

数珠の房の色や素材も様々ですが、落ち着いた色合いのものを選ぶのが無難です。

正式な場では、天然石や木製のものが好まれますが、最近では合成素材のものもあります。

数珠の持ち方は、宗派によって細かな違いはありますが、一般的には左手で持つのが正しいとされています。

これは左手が仏様の清浄な世界、右手が私たちの住む俗世界を表すという仏教の考え方に基づいています。

焼香などで合掌する際は、左手の親指と人差し指の間に数珠をかけ、房を下にして両手を合わせます。

この時、数珠が床につかないように注意しましょう。

移動する際や座っている時は、房を下にして左手に持っておきます。

バッグなどに入れる場合は、数珠袋に入れるのが丁寧です。

数珠は大切な仏具ですので、椅子の上に置いたり、ポケットに入れたりすることは避けるべきです。

数珠に関するよくある疑問と知っておきたいタブー

数珠に関して、多くの人が疑問に思うことの一つに「貸し借り」があります。

先述したように、数珠は持ち主の念がこもると考えられているため、基本的に他人に貸したり借りたりすることは避けるべきだとされています。

もし自分の数珠がない場合は、無理に用意する必要はありません。

数珠を持たずに手を合わせるだけでも、十分に弔意を示すことができます。

「数珠がないと失礼にあたるのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、数珠を持つこと自体が目的ではなく、故人を偲び、冥福を祈る気持ちが最も大切です。

また、数珠の房の扱いに迷う方もいるかもしれません。

房は念仏の回数を数える際に使う場合もありますが、一般的にはそのまま垂らしておいて問題ありません。

カラフルな数珠やキャラクターもの、プラスチック製の数珠は、フォーマルな場である葬儀にはふさわしくありません。

落ち着いた色合いと素材のものを選びましょう。

数珠はご自身の分身とも言える大切なものですので、大切に扱い、普段から数珠袋に入れて保管することをおすすめします。

急な訃報でも慌てない 葬儀服装と数珠のQ&A

突然の訃報は、心を乱すとともに、葬儀への準備で慌ててしまうものです。

特に服装や持ち物について、普段着慣れないものだけに「これで良いのだろうか」と不安になることも多いでしょう。

ここでは、急な葬儀で迷いがちな服装や身だしなみに関する疑問について、Q&A形式でお答えします。

例えば、ストッキングの色や厚さ、冬場のコートはどうすれば良いのか、メイクや髪型、ネイルはどこまで許されるのかなど、細かいけれど気になるポイントを解説します。

これらのマナーは、あくまで故人を偲び、遺族に配慮するためのものです。

完璧な準備ができなくても、心を込めて故人をお見送りする気持ちが何よりも大切です。

しかし、事前に基本的なマナーを知っておくことで、いざという時に少しでも落ち着いて行動できるようになるでしょう。

ストッキング、コート、メイクなど身だしなみの詳細

葬儀におけるストッキングは、黒の無地が基本です。

肌の色が透けない程度の厚さ、具体的には20~30デニール程度のものが一般的です。

夏場でも肌色のストッキングは避け、必ず黒を着用します。

タイツはカジュアルに見えやすいため、基本的には避けるべきとされていますが、真冬の屋外での参列など、防寒対策が必須な場合は、黒の厚手のタイツでも許容されることがあります。

ただし、式場内ではストッキングの方がより丁寧です。

冬場のコートは、黒、紺、グレーなどの地味な色で、光沢のない素材のものを選びます。

ファー付きや明るい色のコートは避けるべきです。

式場に入る前に必ず脱ぎ、手に持つかクロークに預けましょう。

メイクは、薄化粧(ナチュラルメイク)が基本です。

悲しみを表す場であるため、華やかな印象を与えるメイクは避けるべきです。

ファンデーションは控えめに、アイシャドウやチークは肌なじみの良いベージュ系やブラウン系を薄くつけます。

口紅はつけないか、つける場合もベージュやローズ系の落ち着いた色を選びましょう。

派手な色のネイルは、落とすのがマナーです。

もし落とせない場合は、ベージュなど目立たない色にするか、手袋で隠すなどの配慮が必要です。

子供の服装や数珠はどうすればいい?

お子様を連れて葬儀に参列する場合、子供の服装についても心配になるかもしれません。

子供の場合、大人ほど厳格なマナーはありませんが、清潔感があり、落ち着いた服装を心がけることが大切です。

学校の制服があれば、制服が最も適切な服装です。

制服がない場合は、黒、紺、グレー、白などの地味な色の服を選びます。

男の子であれば、白のシャツに黒や紺のズボン、女の子であれば、白のブラウスに黒や紺のスカートやワンピースなどが良いでしょう。

靴下は白か黒、靴は普段履き慣れているスニーカーでも構いませんが、キャラクターものや派手な色のものは避けます。

子供に数珠を持たせる必要はありません。

数珠は本来、大人が仏道修行に使うものという意味合いが強く、子供にとっては必須の持ち物ではないからです。

もし子供が数珠に興味を持ったり、持ちたがったりする場合は、壊れにくい素材の略式数珠を持たせても構いませんが、無理強いする必要はありません。

子供が騒いだり、走り回ったりしないように、保護者がしっかりと目を配ることが、お子様連れでの参列における最も重要なマナーと言えるでしょう。

まとめ

葬儀に参列する際の服装や数珠、身だしなみに関するマナーは多岐にわたりますが、その根底にあるのは、故人への弔いの気持ちと、ご遺族への配慮です。

形式に縛られすぎず、故人を偲ぶ心を大切にすることが、何よりも重要なマナーと言えるでしょう。

女性の服装は、準喪服を基本とし、黒を基調とした控えめなデザインを選びます。

小物も光沢のないもの、派手でないものを選び、アクセサリーは結婚指輪や一連のパールネックレスに留めるのが無難です。

数珠は必須ではありませんが、持つ場合はご自身の略式数珠を用意し、左手で大切に扱います。

貸し借りは避けるべきです。

急な訃報で完璧な準備ができなくても、清潔感のある地味な服装を心がけ、メイクや髪型、ネイルも控えめに整えることで、十分に弔意を示すことができます。

子供の服装も、制服かそれに準ずる落ち着いた色合いのものを選び、数珠は必須ではありません。

これらのマナーを知っておくことで、いざという時に慌てず、落ち着いて故人をお見送りするための一助となるはずです。

この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、安心して葬儀に参列するためのお役に立てれば幸いです。