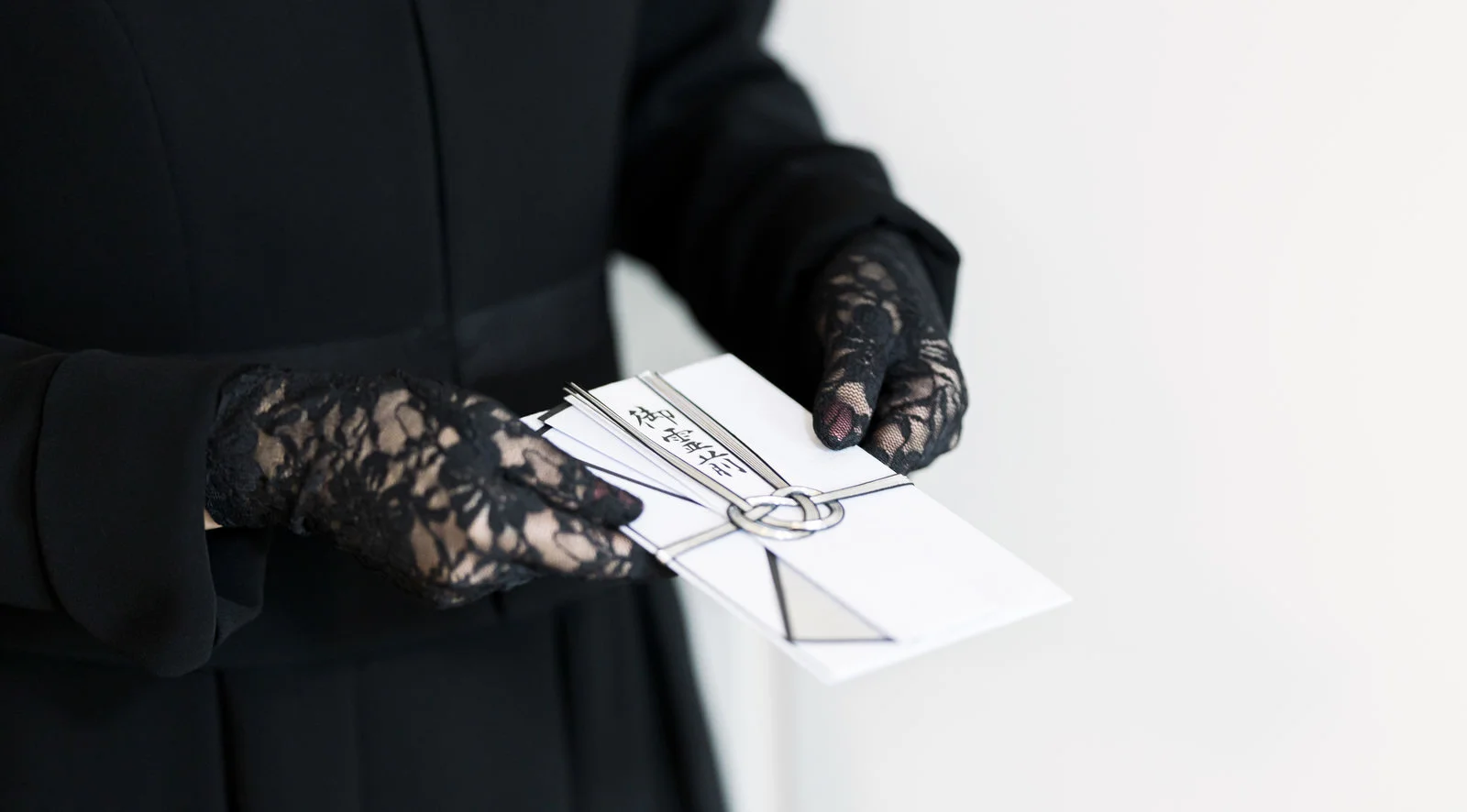

葬儀に参列する女性の服装、ジャケットは本当に必要?

大切な方を送る葬儀。

悲しみの中で、どのような服装で参列するのが正しいのか、特に女性の場合、「葬儀服装女性ジャケット必要?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

急な訃報に接し、手持ちの服でどう対応すれば良いのか、失礼にならない服装とはどんなものか、迷いは尽きません。

この記事では、葬儀にふさわしい女性の服装の基本から、ジャケットの必要性、ジャケットがない場合の対応、季節や立場による違いまで、あなたの疑問を解消し、安心して故人を見送るための服装選びをお手伝いします。

葬儀における女性の基本の服装とジャケットの役割

葬儀に参列する女性の服装として最も一般的で格式が高いとされるのが、「準喪服」です。

準喪服は、故人への弔意を示すための正装に次ぐ装いであり、一般的にブラックスーツやブラックフォーマルと呼ばれるものがこれにあたります。

具体的には、光沢のない黒色のワンピースやアンサンブル、またはスーツスタイルが基本となります。

この準喪服において、ジャケットは非常に重要な役割を果たします。

ワンピースの上にジャケットを羽織ることで、露出を抑え、より厳粛でフォーマルな印象を与えることができるからです。

特に肌の露出が多いデザインのワンピースや、夏場の薄手の素材の場合でも、ジャケットを羽織ることで葬儀の場にふさわしい装いになります。

また、ジャケットは体温調節の役割も兼ねており、季節を問わず一枚あると便利なアイテムと言えます。

葬儀の場では、故人や遺族に対する敬意を示すことが最も重要であり、服装はその気持ちを表す手段の一つです。

ジャケットを着用することで、より丁寧で控えめな印象を与え、場の雰囲気に溶け込むことができます。

例えば、袖なしのワンピースであっても、ジャケットを羽織ることで肩や腕の露出を防ぎ、失礼のない装いになります。

準喪服と略喪服、ジャケットが必要かどうかの判断基準

葬儀の服装には、格式によって「正喪服」「準喪服」「略喪服」の三種類があります。

正喪服は喪主や親族が着用する最も格式の高い服装で、女性の場合は黒無地の染め抜き五つ紋付きの着物や、光沢のない黒無地のワンピース・スーツで丈の長いものが該当します。

準喪服は先述の通り、一般参列者や少し遠縁の親族が着用するもので、ブラックスーツやブラックフォーマルです。

そして、略喪服は、通夜に急いで駆けつける場合や、三回忌以降の法要、お別れの会などに着用される、準喪服よりも少しインフォーマルな服装です。

略喪服の場合、黒や濃紺、グレーなどの地味な色のスーツやワンピースが一般的です。

では、ジャケットはどの服装で必要になるのでしょうか。

準喪服の場合は、基本的にはジャケットの着用が推奨されます。

特に通夜や告別式に参列する場合、準喪服が最も失礼のない装いとされるため、ジャケットを含むアンサンブルやスーツスタイルが望ましいです。

一方、略喪服の場合は、ジャケットなしのワンピースや、地味な色のカーディガンを羽織るなどの対応も許容されることがあります。

ただし、これはあくまで「略式」の場合であり、故人との関係性や地域の慣習、参列する葬儀の規模によって判断が異なります。

迷った場合は、準喪服であるブラックスーツやブラックフォーマルを着用するのが最も安心です。

特に、故人との関係が深い場合や、会社の代表として参列する場合などは、準喪服を着用し、ジャケットを羽織るのがマナーです。

ジャケットがない場合やワンピースだけでも大丈夫?

急な訃報で手持ちの喪服がない、あるいはジャケットが見当たらない、といった状況は起こり得ます。

そんな時、「ワンピースだけでも参列して良いのだろうか?」と不安になりますよね。

葬儀という場にふさわしい服装を心がけたいけれど、どうすれば良いのか悩んでしまうのは当然です。

ここでは、ジャケットがない場合の対応や、ワンピース単体での参列について詳しく解説します。

ジャケットなし、ワンピース一枚での参列について

結論から言うと、葬儀において女性がワンピース一枚で参列することは、状況によっては許容される場合がありますが、基本的には避けるのが無難です。

特に、袖のないデザインや、夏場に薄手の素材のワンピース一枚で参列するのは、露出が多くなりすぎたり、カジュアルに見えたりする可能性があるため、正式な場である葬儀にはふさわしくないと判断されることがあります。

しかし、真夏で非常に暑い場合や、急な弔問で本当に手持ちの服が限られている場合など、やむを得ない状況も考えられます。

その場合でも、ワンピースは黒色で光沢がなく、膝が隠れる丈のものを選び、デザインは控えめなものにすることが最低限のマナーです。

袖のあるデザインであれば、ジャケットなしでも比較的落ち着いた印象になります。

ただし、これはあくまで略式と捉えられる可能性があるため、後からジャケットを羽織る機会があれば着用するなど、臨機応変な対応も大切です。

例えば、通夜に急いで駆けつける場合は、略喪服としてワンピース一枚でも許容されることがありますが、告別式では準喪服が基本となるため、ジャケットの着用がより強く推奨されます。

ジャケットの代わりになるもの、ならないもの(カーディガン、ストールなど)

ジャケットがない場合に、他のアイテムで代用できないか考えることもあるでしょう。

しかし、葬儀という厳粛な場においては、代用できるアイテムは限られます。

まず、カーディガンは、基本的に葬儀の正式な場にはふさわしくありません。

カーディガンはカジュアルな印象が強く、準喪服には合わせるべきではありません。

ただし、略喪服として通夜に参列する場合など、非常に限定的な状況であれば、黒や濃紺などの地味な色の薄手のカーディガンを羽織ることがないわけではありません。

しかし、これもあくまで例外的な対応と考えるべきです。

次に、ストールについてですが、光沢のない黒色のストールであれば、一時的に肩や首元の露出を抑えるために使用することは可能です。

例えば、会場に入るまでや、移動中に使用する、あるいは冷房対策として羽織る、といった使い方です。

しかし、式典中は基本的に脱ぐのがマナーであり、ストールをジャケットのように終始羽織っているのは正式な服装とは見なされません。

結論として、ジャケットの「代わり」として機能するアイテムは、葬儀の場においてはほとんどないと言えます。

もしジャケットがない場合は、袖のあるデザインのワンピースを選ぶか、レンタルサービスなどを利用してジャケットを用意することを検討するのが最も適切な対応と言えるでしょう。

パンツスーツという選択肢とそのマナー

最近では、女性の喪服としてパンツスーツを選ぶ方も増えています。

パンツスーツは、活動的で動きやすく、特に冬場などは防寒にもなるため、快適に過ごせるというメリットがあります。

女性のパンツスーツも、準喪服として認められています。

ただし、選ぶ際にはいくつかのマナーに注意が必要です。

まず、色は必ず光沢のない黒色を選びます。

素材もフォーマルなものが望ましいです。

デザインは、ジャケットとパンツがセットになったものが基本で、ビジネススーツのようなデザインや素材感は避けるべきです。

インナーには、白や黒のブラウスを合わせるのが一般的ですが、黒のブラウスの方がよりフォーマルな印象になります。

アクセサリーは、控えめなもの(パールのネックレスなど)に限定し、靴は黒色のパンプスを選びます。

パンツスーツで参列する場合も、ジャケットは必ず着用します。

ジャケットを脱いでパンツスタイルだけになるのは、葬儀の場では失礼にあたります。

私自身、冬場の葬儀でパンツスーツを着用したことがありますが、冷え込む式場でも足元が冷えにくく、動きやすかったので、体調を崩しやすい時期には非常に助かる選択肢だと感じました。

ただし、パンツスーツは地域や年代によってはまだ一般的ではないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

心配な場合は、事前に家族や親族に相談してみるのも良いでしょう。

しかし、一般的には準喪服として広く認知されており、マナーを守って着用すれば問題ありません。

季節や立場別、葬儀の服装マナーと注意点

葬儀に参列する際の服装は、季節や自身の立場によって考慮すべき点が異なります。

特にジャケットの必要性や選び方にも関わってくるため、それぞれの状況に合わせたマナーを知っておくことが大切です。

ここでは、季節ごとの服装の工夫や、親族、友人、会社関係者といった立場による服装の違いについて解説します。

夏場や冬場の服装、防寒・暑さ対策

真夏の葬儀は、黒い喪服が暑さを吸収しやすく、体力を奪われることがあります。

しかし、暑いからといって肌の露出が多い服装はマナー違反です。

夏場でも、基本の服装は準喪服であり、ジャケットの着用が推奨されます。

ただし、式典が始まるまでの間や、移動中などは、ジャケットを脱いでも構いません。

式典中は、冷房が効いている場合もあるため、ジャケットを着用するのが安心です。

夏場の暑さ対策としては、吸湿速乾性のあるインナーを着用したり、通気性の良い素材の喪服を選んだりする工夫が有効です。

また、会場に到着するまでは薄手の羽織ものや日傘を使用し、会場に入る前に片付けるようにしましょう。

冬場の葬儀は、寒さ対策が重要です。

喪服の上にコートやオーバーを着用するのは問題ありません。

ただし、色は黒や濃紺、グレーなど、地味な色のものを選び、光沢のある素材や毛皮のコートは避けるのがマナーです。

会場内ではコートは脱ぎ、クロークがあれば預けるか、たたんで膝の上に置くなどします。

ジャケットは冬場も必須です。

防寒対策として、厚手のインナーを着用したり、黒色のタイツを履いたりすることもできます。

ただし、タイツの場合は肌が透けないデニールの厚いものを選びましょう。

手袋やマフラーも地味な色であれば使用できますが、会場内では外すのが一般的です。

私自身、真夏の葬儀に参列した際、吸湿速乾性のインナーと薄手の喪服を選んだことで、比較的快適に過ごすことができました。

一方で、冬場の葬儀では、会場の外は雪が降るほど寒かったのですが、会場内は暖房が効いており、ジャケットを脱ぐほどではありませんでしたが、コートは必須でした。

このように、季節によって外と中の気温差が大きい場合があるため、脱ぎ着しやすい服装を心がけることが大切です。

親族、友人、会社関係者など立場による違い

葬儀に参列する際の服装は、故人との関係性や自身の立場によって、求められる格式が異なります。

一般的に、喪主や故人の三親等以内の親族は、最も格式の高い正喪服または準喪服を着用します。

この場合、女性は黒紋付の着物か、光沢のない黒色のワンピースやアンサンブル、スーツ(スカートまたはパンツ)で、ジャケットの着用は必須です。

一方、友人や知人、会社関係者として参列する場合は、準喪服を着用するのが一般的です。

こちらも、黒色のワンピースにジャケットを羽織るアンサンブルや、ブラックスーツが基本となります。

略喪服での参列は、通夜に急いで駆けつける場合や、平服の指定があった場合などに限られます。

特に、故人の会社関係者として参列する場合、会社の代表として見られることもあるため、より丁寧な服装を心がけることが望ましいです。

ジャケットを着用することで、きちんとした印象を与え、故人や遺族への敬意を示すことができます。

ただし、地域によっては、親族でも略喪服で参列することが一般的な場合もあります。

迷った場合は、事前に他の親族や、葬儀を取り仕切る葬儀社に確認してみるのが一番確実です。

ある葬儀社の担当者から聞いた話ですが、最近は親族でも準喪服を選ぶ方が増えているそうです。

これは、正喪服の準備が大変だったり、略喪服では少しカジュアルすぎると感じたりする方が多いためだとか。

いずれの立場であっても、派手な装飾や明るい色は避け、故人を偲ぶ気持ちを表す控えめな服装を心がけることが何よりも大切です。

急な訃報への対応、準備と心構え

訃報は突然訪れるものです。

急な連絡を受け、慌てて喪服を探す、という経験をした方もいらっしゃるかもしれません。

特に女性の場合、喪服一式を常に完璧に揃えているとは限りません。

そんな時、どのように対応すれば良いのでしょうか。

まず、通夜に駆けつける場合は、平服でも構わないとされています。

「取り急ぎ駆けつけました」という意味合いがあるため、地味な色のスーツやワンピース、アンサンブルなど、黒や濃紺、グレーといった落ち着いた色の服装であれば問題ありません。

ただし、アクセサリーやバッグ、靴などは葬儀にふさわしいものを選び、華美なものは避けるようにしましょう。

急な場合でも、ジーンズや派手な色の服装、ミニスカートなどは避けるべきです。

もし、手持ちの服で適切なものがない場合は、レンタルサービスを利用したり、急遽購入したりすることを検討します。

最近は、コンビニエンスストアなどで簡易的な喪服が販売されている場合もありますが、できればフォーマルウェア専門のお店や、デパートなどで購入するのが望ましいです。

オンラインストアでも購入できますが、試着できない、届くまでに時間がかかるなどのデメリットもあります。

個人的な経験ですが、急な訃報に備えて、黒色のシンプルなワンピースとジャケットのアンサンブルを一つ準備しておくと、いざという時に慌てずに済みます。

また、靴やバッグ、アクセサリーなどもセットで準備しておくと安心です。

何よりも大切なのは、故人を悼む気持ちです。

服装はマナーとして重要ですが、故人への最後の別れに立ち会うという心構えを持つことが、最も重要なことと言えるでしょう。

失敗しないための葬儀服装選び、小物やメイクのマナー

葬儀の服装は、洋服本体だけでなく、それに合わせる小物や、自身の身だしなみであるメイク、髪型、ネイルなども含めて考える必要があります。

細かい部分までマナーを守ることで、より故人や遺族に対する敬意を示すことができます。

ここでは、意外と見落としがちな小物類のマナーや、身だしなみに関する注意点について詳しく見ていきましょう。

靴、バッグ、アクセサリーなど小物類のマナー

葬儀に参列する際の小物類は、服装と同様に控えめなものを選ぶのが基本です。

まず、靴は黒色のプレーンなパンプスを選びます。

素材は光沢のない布製や革製が望ましいです。

ヒールの高さは3~5cm程度が一般的で、高すぎるヒールやピンヒール、オープントゥやサンダルは避けるべきです。

ブーツも基本的にNGですが、冬場の雪深い地域など、やむを得ない場合は会場内でフォーマルなパンプスに履き替えるのがマナーです。

次に、バッグは黒色の布製または光沢のない革製のハンドバッグが基本です。

殺生を連想させるアニマル柄やファー素材、大きな金具や飾りのついたバッグは避けます。

荷物が多い場合は、別に地味な色のサブバッグを用意しても構いませんが、こちらも派手なデザインは避けましょう。

アクセサリーは、結婚指輪以外は原則としてつけないのがマナーです。

ただし、パールのネックレスやイヤリングは、涙の象徴とされ、唯一許容されるアクセサリーです。

一連のシンプルなデザインのものを選び、二連のものは「不幸が重なる」という意味合いから避けるべきです。

光るものや華美なデザインのものは避けましょう。

また、腕時計もシンプルなデザインであれば着用可能ですが、派手なものやデジタルウォッチは避けるのが無難です。

メイク、髪型、ネイルの注意点

葬儀に参列する際のメイクは、「片化粧(かたげしょう)」と呼ばれる、薄化粧が基本です。

派手な色やラメ入りの化粧品は避け、ファンデーション、眉、口紅(ベージュ系やローズ系など控えめな色)程度に留めます。

チークやアイシャドウも、肌なじみの良い色を選び、控えめに施します。

香水はつけないのがマナーです。

髪型は、清潔感を第一に考えます。

長い髪は一つにまとめるか、ハーフアップにするなど、顔にかからないようにします。

派手なヘアアクセサリーや飾りピンは避け、黒色のシンプルなゴムやピンを使用します。

髪の色が明るすぎる場合は、一時的に黒染めスプレーなどを使用することを検討しても良いでしょう。

ネイルは、透明か、薄いベージュなど目立たない色にするか、何も塗らないのが最も丁寧なマナーです。

派手な色やデザインのネイル、長いネイルは、故人や遺族への配慮に欠けると見なされる可能性があります。

ジェルネイルなどで簡単にオフできない場合は、黒い手袋をして隠すという方法もあります。

私の知人が葬儀に参列した際、うっかり派手なネイルをしたままだったため、受付で慌てて手袋を借りたという話を聞いたことがあります。

このように、細部にまで気を配ることが、故人への弔意を示す上で大切になります。

まとめ

葬儀に参列する女性の服装において、「ジャケットは必要か?」という疑問は多くの方が抱くものです。

結論として、一般的に準喪服とされるブラックスーツやブラックフォーマルを着用する場合、ジャケットは必須アイテムと言えます。

ジャケットを羽織ることで、露出を抑え、より厳粛でフォーマルな印象になり、故人や遺族への敬意を示すことができます。

ジャケットがない場合、袖のある黒色のワンピース一枚での参列が許容される場合もありますが、略式と捉えられる可能性があり、基本的にはジャケットの着用が望ましいです。

カーディガンやストールは、ジャケットの代わりとしては不適切です。

パンツスーツも女性の準喪服として認められていますが、この場合もジャケットは必ず着用します。

季節によって暑さや寒さ対策は必要ですが、服装の基本マナーは変わりません。

夏場でもジャケットは推奨され、冬場はコートや防寒対策を講じますが、会場内では上着を脱ぐのがマナーです。

親族、友人、会社関係者など、自身の立場によって求められる服装の格式が異なりますが、準喪服であるブラックスーツやブラックフォーマルは、どの立場でも失礼にあたらず安心です。

急な訃報に備え、黒色のシンプルなアンサンブルやスーツを一つ準備しておくと、いざという時に慌てずに済みます。

服装だけでなく、靴やバッグ、アクセサリーといった小物類、そしてメイクや髪型、ネイルに至るまで、控えめに整えることが重要です。

最も大切なのは、故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちです。

服装は、その気持ちを表す手段の一つとして、マナーを守り、心を込めて準備しましょう。