香典の金額はどれくらいが妥当?基本の考え方と相場感

香典を包む際に「いくらが妥当なのか?」と悩む人は多いでしょう。

特に、初めて葬儀に参列する場合や、関係性が微妙な場合には金額設定が難しく感じられます。

香典は故人への哀悼の意を表すとともに、遺族への経済的な援助という側面も持っています。

そのため、金額は気持ちだけではなく、ある程度の「相場感」やマナーに基づいた金額を包むことが求められます。

地域や宗派によって香典文化には差がありますが、一般的には「多すぎても失礼、少なすぎても失礼」とされており、社会的な常識の中で相場が形成されてきました。

ここでは、香典の基本的な意味から始まり、なぜ相場があるのか、年代や立場ごとの金額目安について、丁寧に解説していきます。

香典とは何か?意味と贈る目的を改めて確認

香典とは、葬儀の際に故人の冥福を祈るために包むお金のことを指します。

もともとは仏教の風習から始まりましたが、現在では宗派を問わず一般的な弔意の表し方として定着しています。

香典には、故人への供養という意味合いと同時に、遺族の負担を少しでも軽減したいという配慮が込められています。

特に現代の日本では、葬儀にかかる費用が高額になることも多く、参列者が香典を通じて遺族を支える形が自然と受け継がれています。

そのため、「気持ちだけ包めばいい」というわけではなく、ある程度の常識的な金額が求められるのです。

香典は、哀悼と支援という2つの意味を併せ持つ重要な慣習であり、軽んじてはならない日本文化の一つです。

香典の金額に明確な決まりはある?相場がある理由

香典の金額に法律的な決まりはありませんが、社会的な慣習として「相場」が存在します。

この相場は、故人との関係性や自分の年齢、経済状況によって変動します。

たとえば、親しい親族や上司が亡くなった場合と、友人の親御さんの葬儀に参列する場合とでは、包むべき金額が異なるのが一般的です。

こうした相場が形成されてきた背景には、「相手に不快な思いをさせない」ための配慮があります。

多すぎると逆に気を遣わせてしまう可能性があり、少なすぎると失礼にあたることもあるため、過去の慣例や経験をもとに、おおよその目安が共有されてきたのです。

また、香典の相場は、地域によっても差があります。

都市部では比較的高めの傾向があり、地方ではやや控えめなことも。

その地域の風習もふまえたうえで金額を決めるのがスマートな対応といえるでしょう。

年代や立場によって変わる金額の目安とその背景

香典の金額は、自分の年齢や社会的な立場、経済状況によっても変わるものです。

たとえば、20代の若手社員が上司の葬儀に参列する場合と、40代の管理職が同じ立場で参列する場合とでは、包む金額に差があって当然です。

一般的に、20代では3,000〜5,000円、30〜40代で5,000〜10,000円、50代以上になると10,000円以上を包むケースが増えてきます。

また、親族の中でも、両親や兄弟姉妹など親しい関係であれば1〜3万円程度、いとこや遠縁の親戚であれば5,000〜1万円程度が一般的な相場とされています。

このように、香典の金額は「いくらが正しいか」ではなく、「立場に応じた適切な金額であるかどうか」が重視されるのです。

社会人としての経験を重ねるごとに、金額も自然と増えていくのが普通です。

無理のない範囲で、かつ失礼のないように、相手との関係性と自分の立場をよく見極めたうえで判断することが大切です。

関係性や状況によって異なる香典の金額目安とマナー

香典の金額は、故人との関係性や、社会的な立場、さらには地域の風習によって大きく異なります。

「親しい関係だから高めに」「形式的な参列だから最低限で」といった感覚に加えて、年代や職場での立場も影響します。

そのため、金額に明確な正解はなく、「相場の中で失礼のない金額」を選ぶ柔軟さが求められるのです。

たとえば、同じ1万円でも、兄弟姉妹に包むのか、上司の親の葬儀に包むのかで印象は大きく異なります。

また、家族で参列する場合に個人名で包むのか、それとも夫婦連名にするのかによっても考え方が変わります。

関係性によって香典の金額や包み方がどう変わるのかを知っておくことは、不安なく葬儀に臨むためにも非常に重要なポイントです。

親族・友人・職場関係での香典金額の相場とは

故人が親族の場合は、一般的に香典の金額が高めになる傾向があります。

例えば、両親や兄弟姉妹の場合は1万〜5万円程度が目安となり、家庭の事情や自分の年齢によって変動します。

叔父や叔母、いとこなど少し遠い親族の場合は5,000円〜1万円程度が一般的です。

一方、友人の葬儀では、5,000円〜1万円程度が相場とされます。

特に親しい間柄であった場合には、やや高めに包むこともありますが、気持ちが先行しすぎて高額になると、相手に気を遣わせる恐れもあるため注意が必要です。

職場関係の場合はさらに注意が必要です。

上司の場合は1万円程度が標準で、部下や同僚であれば5,000円程度が目安になります。

会社として香典をまとめて出す場合もあるため、個人として包むかどうか、金額はいくらにするかは、社内のルールや慣習を確認しておくと安心です。

遠縁や子供の友達の親など、迷いやすい関係の場合

香典の金額を決める上で、最も判断に迷いやすいのが「微妙な関係性」の場合です。

たとえば、遠縁の親戚やあまり交流のなかった親族の場合、3,000〜5,000円程度が目安とされています。

あまりにも高額すぎると相手に気を遣わせてしまう一方で、少なすぎると礼を欠く印象になるため、ちょうどよいバランスが求められます。

また、子供の友達の親御さんが亡くなった場合なども悩ましいところです。

このようなケースでは、5,000円程度を包むのが無難ですが、関係の深さや交流の頻度によって判断するとよいでしょう。

参列しない場合であっても、香典だけをお渡しすることはマナーとして問題ありません。

その際には、手紙を添えることで丁寧な印象を与えることができます。

地域差や宗派の違いがあるため、迷ったときは、周囲の知人や同じ立場の人に相談することも選択肢のひとつです。

香典は「気持ちを伝える手段」であることを忘れずに、自分らしい配慮を大切にしましょう。

夫婦連名や家族で包むときは世帯単位か個人か?判断基準

香典を包むときに、「夫婦で連名にすべきか、それとも別々にすべきか」と迷う方も多いのではないでしょうか。

この判断は、世帯として香典を出すか、個人として出すかに関わってきます。

基本的には、同じ世帯に属している夫婦や家族であれば、世帯単位で1つの香典を包むのが一般的です。

たとえば、夫婦で葬儀に参列する場合、1万円を1つの香典袋に包み、連名で表書きをするのが自然です。

ただし、職場関係など、夫婦それぞれが個別のつながりで参列する場合には、個人ごとに香典を用意することが丁寧とされています。

また、家族全員で参列する際にも、必ずしも全員の名前を書く必要はありません。

代表者の名前のみ記載し、香典返しの手間を省く配慮をすることもあります。

香典を「誰の名義で渡すか」も、相手にとっての印象に関わるため、形式だけでなく、その場に合った柔軟な判断が求められます。

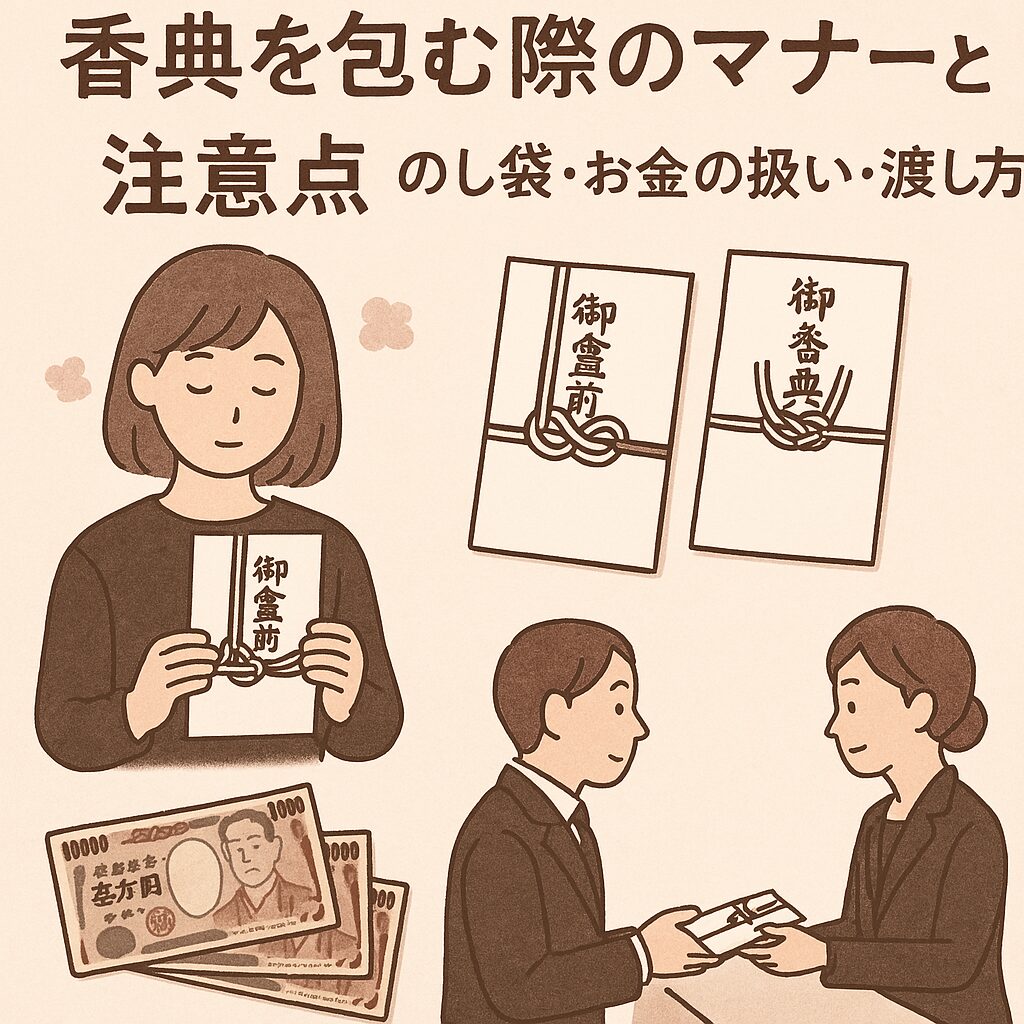

香典を包む際のマナーと注意点 のし袋・お金の扱い・渡し方まで

香典は単にお金を包めばよいというものではありません。

故人や遺族に対する思いやりを形にする大切な儀礼であり、そのためにはマナーを守ることが欠かせません。

香典袋の選び方、表書きの書き方、お札の入れ方、当日の渡し方など、細かい部分にまで気を配ることで、遺族に対して失礼のない心遣いが伝わります。

たとえば、のし袋一つとっても、宗派によって選ぶべきデザインが異なりますし、新札を使うべきかどうかという点でも注意が必要です。

また、葬儀の当日に渡す際のタイミングや手渡しの仕方にもルールがあり、それを知らずに行動してしまうと、思わぬ無礼になってしまうこともあります。

ここでは、香典を包む際に押さえておくべき基本的なマナーと、知っておくと安心な細やかな注意点について、具体例を交えてわかりやすく解説していきます。

のし袋の種類と表書きマナーは宗派や地域で違う?

香典を入れる「のし袋」は、どれを選んでも良いわけではありません。

仏式・神式・キリスト教式によって、適したのし袋の種類や表書きが異なります。

例えば、仏式の場合は黒白の水引を使い、「御霊前」や「御香典」などの表書きが一般的ですが、浄土真宗では「御仏前」と書くのが正しいとされています。

神式では「御玉串料」や「御神前」、キリスト教では「御花料」や「献花料」と書くことが多く、水引のない白封筒を使うことも珍しくありません。

また、地域によっては水引の色が異なる場合もあり、関東では黒白、関西では黄白を使うケースが見られるなど、細かな違いも存在します。

迷ったときは、故人の宗教や地域の風習を事前に確認するか、葬儀案内の文面をチェックするとよいでしょう。

正しいのし袋と表書きを選ぶことで、相手への敬意と配慮が自然と伝わります。

香典に新札を避ける理由と正しいお札の入れ方

香典を包む際には、「新札は使わないほうがよい」とされています。

その理由は、「亡くなることを予期して準備していた」という印象を与えてしまうためです。

哀悼の気持ちを込める香典において、新札は「用意していた感」が出てしまい、配慮に欠けると受け取られる可能性があるのです。

とはいえ、あまりにも汚れたお札や破れたものを使うのも失礼にあたります。

どうしても新札しか手元にない場合には、一度折り目をつけてから使用することで、見た目を調整しつつマナーも守ることができます。

また、お札の入れ方にも作法があります。

顔のある面(表面)を裏にし、人物の顔が下向きになるようにして香典袋に入れるのが基本です。

これは、「悲しみを下に伏せる」という意味が込められているとされています。

小さなことに見えても、こうした配慮が故人や遺族への思いやりとして表れるのです。

葬儀当日の香典の渡し方と「香典辞退」との違い

葬儀当日に香典を渡す際にも、マナーがあります。

通夜や告別式の受付で渡すのが一般的で、その際には、ふくさに包んで持参するのが正式な形とされています。

ふくさは、香典袋を清潔に保つだけでなく、気持ちを丁寧に包むという意味も持っています。

受付ではふくさから香典袋を出して相手に向きを合わせ、「このたびはご愁傷様でございます」と一言添えて渡します。

渡した後に芳名帳への記名を求められることも多いため、筆記具を持参しておくと安心です。

近年では、「香典辞退」というスタイルも増えてきています。

これは、遺族側が香典を受け取らない旨を明示するもので、葬儀案内に「ご香典の儀はご辞退申し上げます」と記載されている場合が多くあります。

このようなケースでは、無理に香典を持参することは避けましょう。

相手の意思を尊重するのが、何よりのマナーです。

香典を渡す行為は形式にとらわれがちですが、本質は「哀悼の心を誠実に伝えること」にあります。

マナーを押さえたうえで、心のこもった対応を心がけることが大切です。