合同葬とは何か?基本的な仕組みと目的を理解する

近年、葬儀の多様化が進む中で、「合同葬」という新しい形が注目されています。

合同葬とは、複数の故人を一つの葬儀でまとめて執り行う形式のことで、主に親族や関係者が重なる故人同士、または企業関係でのつながりを持つ故人などに対して行われることが多いです。

一つの式場で一連の式次第を共有し、会葬者や弔問客も一緒に参列することが特徴です。

この形式は経済的な負担を分担できる点や、日程や式場の調整がしやすいといったメリットから選ばれることが増えており、個別の葬儀よりも効率的に運営できる点でも注目されています。

ただし、関係者間での調整や配慮が必要となるため、事前の話し合いや準備が非常に重要です。

複数人で営む葬儀「合同葬」とはどのような形式か

合同葬は、単なる同時開催の葬儀ではありません。

故人が複数人いることを前提に、一つの儀式としてまとめられるスタイルです。

例えば、同じ地域で亡くなった親戚同士、あるいは長年同じ会社で働いた社員同士が対象になるケースがあります。

式次第の進行は共通ですが、個別に弔辞を述べたり、遺影をそれぞれ飾ることで個々の故人に対する敬意を失わない工夫が求められます。

会場内では、故人それぞれの想い出や人生を伝える演出が同時に展開されることもあり、参列者にとっては複雑な感情が交錯する場面でもあります。

だからこそ、丁寧な計画と演出力が重要となるのです。

企業葬との違いとは?混同されがちな形式の整理

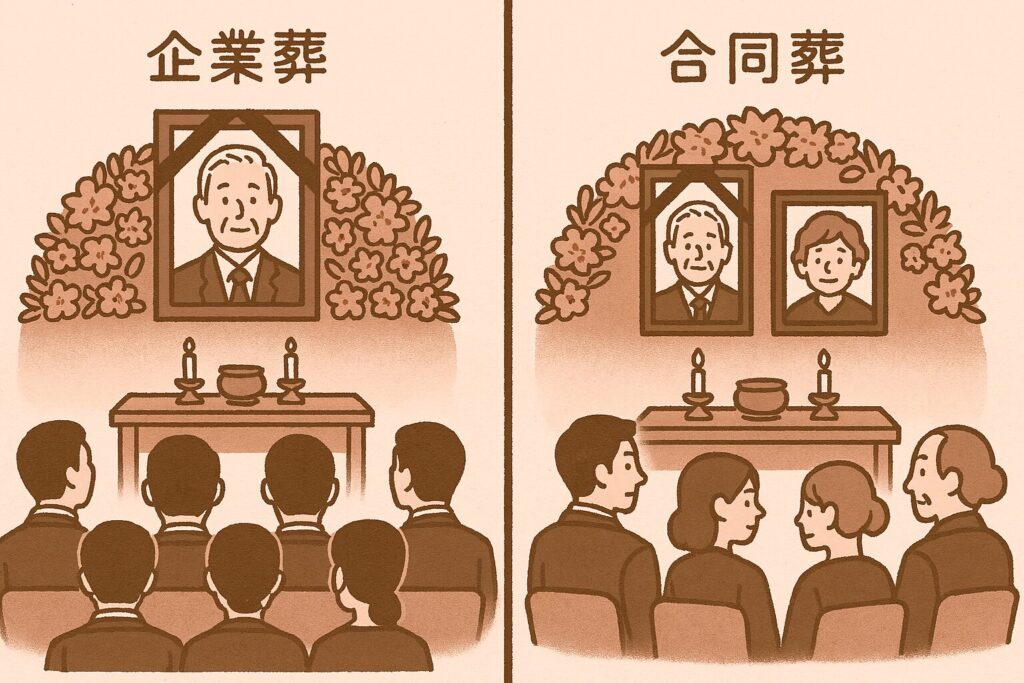

「合同葬」と「企業葬」は、似て非なるものです。

企業葬は、ひとつの企業が主体となって社員や関係者のために行う葬儀であり、故人が一人である場合がほとんどです。

一方、合同葬は複数の故人が対象であり、それぞれに家族や遺族が存在するのが大きな違いです。

企業葬は会社のイメージ戦略や取引先への印象も重視され、式の形式や演出がビジネス色を帯びることがあります。

一方、合同葬は家族単位や地域社会の中での実務的・感情的な調整が求められる場面が多く、よりプライベートな要素が強いと言えるでしょう。

この違いを理解せずに進めると、トラブルの元になるため、葬儀形式の選定時には正確な区別が大切です。

合同葬が選ばれる背景と、近年増加している理由

合同葬が増加している背景には、いくつかの社会的な要因があります。

まず第一に挙げられるのが経済的な理由です。

個別に葬儀を行う場合、式場代や人件費、祭壇費用などが個々にかかりますが、合同葬であればそれらを分担でき、費用を抑えることが可能です。

また、高齢化社会の進行により、一度に複数の親族が亡くなるケースも少なくありません。

そのようなとき、別々に葬儀を行うのは体力的・精神的にも大きな負担となります。

さらに、葬儀を簡素化する流れや、家族葬などの小規模葬儀の浸透も合同葬の選択を後押ししています。

一例として、地方の自治体では地域合同葬を支援する制度を設けているところもあり、地域社会の中で支え合う葬儀のスタイルとしても注目されているのです。

今後も、時代の変化とともに柔軟な形式の一つとして広がりを見せていくと考えられます。

合同葬を成功させるための準備と調整の実務

合同葬は、通常の葬儀に比べて準備や調整の工程が複雑になる傾向があります。

故人が複数いることで、それぞれの遺族の想いが交差し、進め方にも多様な意見が出るのが自然な流れです。

だからこそ、事前にどれだけ丁寧な話し合いと調整ができるかが、合同葬の成否を左右します。

また、式場や進行内容、費用負担、香典管理、弔辞の順番といった細かい点まで確認が必要となるため、専門の葬儀社やコーディネーターの存在が極めて重要です。

単なる「費用を抑える手段」として合同葬を捉えると、後から不満や混乱が生じることも少なくありません。

全関係者が納得できる形を目指し、感情と現実の両面に配慮した進行が求められるのです。

共催者同士の意見調整と各家の事情への配慮

合同葬では、共催者同士が密に連携することが不可欠です。

たとえば、宗教観の違いや、喪主を立てる順番、遺影の並べ方など、細かい点で意見が分かれることがあります。

特に、親族間での力関係や故人との関係性の深さによって、感情的なすれ違いが起きやすいのも現実です。

そうした時に重要なのが、第三者として冷静に状況を整理できる司会進行役や葬儀社の存在です。

また、「この家は高齢者が多いため参列時間を短めにしてほしい」「遠方からの親族がいるので開始時間を遅らせたい」といった各家の事情にも配慮し、柔軟に調整することが、合同葬を円滑に進めるコツです。

式場選びと式次第の構成に必要な工夫

合同葬の式場選びは、通常の葬儀以上に慎重さが求められます。

故人の人数に見合った収容人数、設備、交通アクセスなどを総合的に見て判断する必要があります。

一例として、親族だけでなく多くの弔問客が予想される場合は、駐車場の確保や会場内の導線確保も大切なポイントになります。

また、式次第の構成にも工夫が必要です。

全体の流れを統一しながらも、個々の故人に対する演出や弔辞の時間はしっかり確保することが大切です。

司会進行も、それぞれの故人について簡潔に紹介できるように事前準備を行い、参列者が混乱しないよう丁寧な案内を心がけるとよいでしょう。

時間配分や弔辞のバランスをとるための注意点

合同葬では、時間配分が特に難しい要素のひとつです。

弔辞や焼香の順番が重なると、参列者に長時間の待機を強いることになり、式全体の印象にも影響を与えてしまいます。

特に弔辞については、各遺族の想いを尊重しつつも、全体のバランスを見ながら調整する姿勢が必要です。

「弔辞を述べたい人が多いが、時間が足りない」という場合には、代表者に絞るか、冊子や式次第に弔辞文を掲載するという方法もあります。

時間内で収める工夫と配慮こそが、式全体の印象を左右する要因になるのです。

香典・会葬返礼品・弔問客対応におけるマナーと管理

合同葬では、香典や会葬返礼品の管理も一筋縄ではいきません。

誰がどの故人に対して香典を持参したのか、混乱が起きやすいため事前のルール決めが重要です。

受付を分けたり、記帳台を個別に設けるなどの対策が有効です。

会葬返礼品についても、共通の品物を用意するのか、それぞれの家で異なるものを渡すのか、事前にしっかりと決めておく必要があります。

弔問客対応においても、挨拶を誰が行うのか、順番や役割を整理しておかないと混乱の元になります。

葬儀のマナーを守りながら、柔軟でわかりやすい運営を心がけることが、参列者への礼儀にもつながるのです。

合同葬を行う際の費用・演出・宗教的配慮までの総まとめ

合同葬は複数の遺族や関係者が関わるからこそ、細部にわたる調整と配慮が必要な葬儀形式です。

費用の分担、式の演出、宗教的儀礼、さらには遺族や参列者への対応まで、ひとつの葬儀とは比べものにならないほど多くの検討事項があります。

しかし、その分、想いを共有し合いながら進める合同葬には、個別葬儀では得られない深い感動や連帯感も生まれます。

ここでは、合同葬を成功させるために欠かせない費用面の整理や演出面での工夫、宗教的な配慮、そして遺族や残された家族への対応について具体的に解説します。

費用分担の仕方と不公平感を生まない工夫

合同葬における費用分担は、最もデリケートな問題のひとつです。

葬儀の規模や内容によっては、全体費用が数百万円にのぼることもあり、「誰がどれだけ負担するのか」という基準を明確にしておかないと、後々のトラブルにつながります。

分担方法としては、式場代や祭壇費、司会進行などの共通費用は均等に分け、返礼品や香典返しといった個別費用は各家で負担するスタイルが一般的です。

こうした分け方を採用することで、負担の公平性を保ちつつ、それぞれの事情にも配慮できる形となります。

統一感のある演出とご遺体・納骨の扱い方

複数の故人を同じ空間で送る合同葬では、式全体に統一感がある演出が求められます。

遺影の配置や花の飾り方、式次第の構成などがバラバラだと、参列者に違和感を与えてしまうため注意が必要です。

一例として、白を基調とした祭壇に共通デザインの遺影フレームを用意し、各故人の人生を紹介するメモリアルパネルを並べる演出は、個性と一体感を両立できる工夫です。

また、ご遺体の搬送・安置については、火葬場の順番やタイミングにも配慮が必要です。

合同納骨を予定している場合は、納骨先の選定や儀式の形式も事前に話し合っておくことが重要です。

寺院や宗教者との調整と宗教観の違いへの配慮

宗教的な背景が異なる故人同士の合同葬では、宗教者との調整が非常に重要なポイントになります。

仏教・神道・キリスト教など、信仰が異なる場合は、それぞれの宗教儀礼をどう取り入れるか、慎重に検討しなければなりません。

たとえば、仏教と神道の葬儀を合わせる場合、読経と祝詞の順番、焼香や玉串奉奠の形式をどう並列に扱うか、寺院と神社両方の理解を得て進める必要があります。

宗教者側との事前相談は必須であり、また遺族が相手宗教に敬意を持って対応する姿勢も欠かせません。

その姿勢が、参列者や宗教者の信頼を生む大きな要因となります。

遺族対応や残された家族の思いを尊重する姿勢

合同葬において、最も忘れてはならないのが、それぞれの遺族や残された家族の気持ちに丁寧に寄り添うことです。

合同で葬儀を行うことで、喪失の悲しみが共有され、心の支えになることもありますが、同時に「個別にもっとゆっくりとお別れしたかった」という想いが残る場合もあります。

だからこそ、式の中で各故人に向けた時間や演出を確保し、想いをきちんと伝えることが大切です。

また、弔問客からの声掛けや対応も遺族ごとに違ってくるため、案内スタッフや葬儀社がサポートに入ることで、精神的な負担を和らげることができます。

最終的には、それぞれの家族が「この形でよかった」と思えるような空気づくりが、合同葬の最大の成功要因になるのです。