「葬儀」と「葬式」はどう違う?混同されがちな理由をひも解く

「葬儀」と「葬式」という言葉は、日常会話やニュース、さらには案内状の文面などでも頻繁に登場します。

しかし、実際にはこの二つの言葉が何を指しているのか、明確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。

それもそのはず、「葬儀」と「葬式」は意味の上で重なる部分が多く、状況によって使い分けが曖昧になりがちだからです。

一例として、ある地域の葬儀社では「葬儀」という表現を前面に押し出しているのに対し、別の地域では「葬式」の方が馴染み深く、よく使われるというケースもあります。

また、宗教的儀礼としての意味合いが強い「葬儀」と、社会的・文化的行事として捉えられることの多い「葬式」とでは、その背景にある考え方にも違いがあります。

このように、言葉としての意味は似ていても、使う人や地域、文化によってニュアンスや受け取り方が異なることが、混同されやすい最大の理由といえるでしょう。

次の小見出しからは、それぞれの言葉の定義や法的な側面、そして儀式の流れとの関連性について詳しく掘り下げていきます。

言葉としての「葬儀」と「葬式」—定義と意味の違い

「葬儀」とは、亡くなった方の冥福を祈り、その魂を送るための宗教的・儀礼的な行為を指します。

多くの場合、読経や焼香、祭壇の設置など、宗教的な要素が強く含まれるのが特徴です。

一方、「葬式」はより広い意味を持ち、通夜・葬儀・告別式などの一連の儀式全体、または社会的な習慣や文化としての儀礼の集合体を指す場合もあります。

つまり、「葬儀」は宗教的な意味合いに焦点が当たっているのに対し、「葬式」は儀式全体や社会的な枠組みを意識した表現であるといえるでしょう。

この違いは微妙ですが、遺族や参列者がどのような意味で言葉を使うかによって、受け取られ方も異なってきます。

法的な定義や使われ方に違いはあるのか?

「葬儀」や「葬式」といった用語は、実は日本の法律上で厳密に定義されているわけではありません。

例えば、戸籍法や火葬場等の運営に関わる規定では、主に「死亡届」や「火葬許可証」といった実務上の手続きが中心で、儀式そのものに対する明確な法律用語は存在しないのが現状です。

ただし、行政文書や公共施設の利用申請書などでは、「葬儀」という言葉が用いられるケースが多く見られます。

これは、「葬儀」の方が公式な文脈で使われやすい傾向にあることを示しています。

反対に、「葬式」はやや口語的・俗語的な響きを持つため、地域の慣習や家族間での会話など、非公式な場で使われることが多いようです。

このように、法律上の違いはないものの、使われる場面によって「フォーマル」か「インフォーマル」かというニュアンスの差が生じているのが実態です。

通夜・告別式との違いも含めた時系列の流れで整理する

葬儀や葬式を理解するうえで欠かせないのが、通夜や告別式との位置づけを時系列で把握することです。

多くの日本の葬送文化では、まず故人が亡くなった直後に「通夜」が行われます。

これは家族や近親者が集い、故人との最期の時間を過ごすための儀式で、比較的私的な性格が強いものです。

その翌日に行われるのが「葬儀」および「告別式」です。

葬儀は宗教的な色合いが濃く、読経や祭詞などを通して故人の霊を送る儀式として行われます。

それに対し、告別式は社会的なお別れの場としての意味を持ち、知人や友人、職場関係者などが参列して故人との別れを惜しみます。

このように、通夜・葬儀・告別式はそれぞれ意味合いが異なり、それぞれの儀式が「葬式」という広い枠組みに含まれると理解すると、時系列の中での役割が明確に整理できるようになります。

つまり、「葬式」とはこれら一連の儀式全体を指し、その中に「通夜」「葬儀」「告別式」という個別の儀礼が組み込まれていると考えると分かりやすいでしょう。

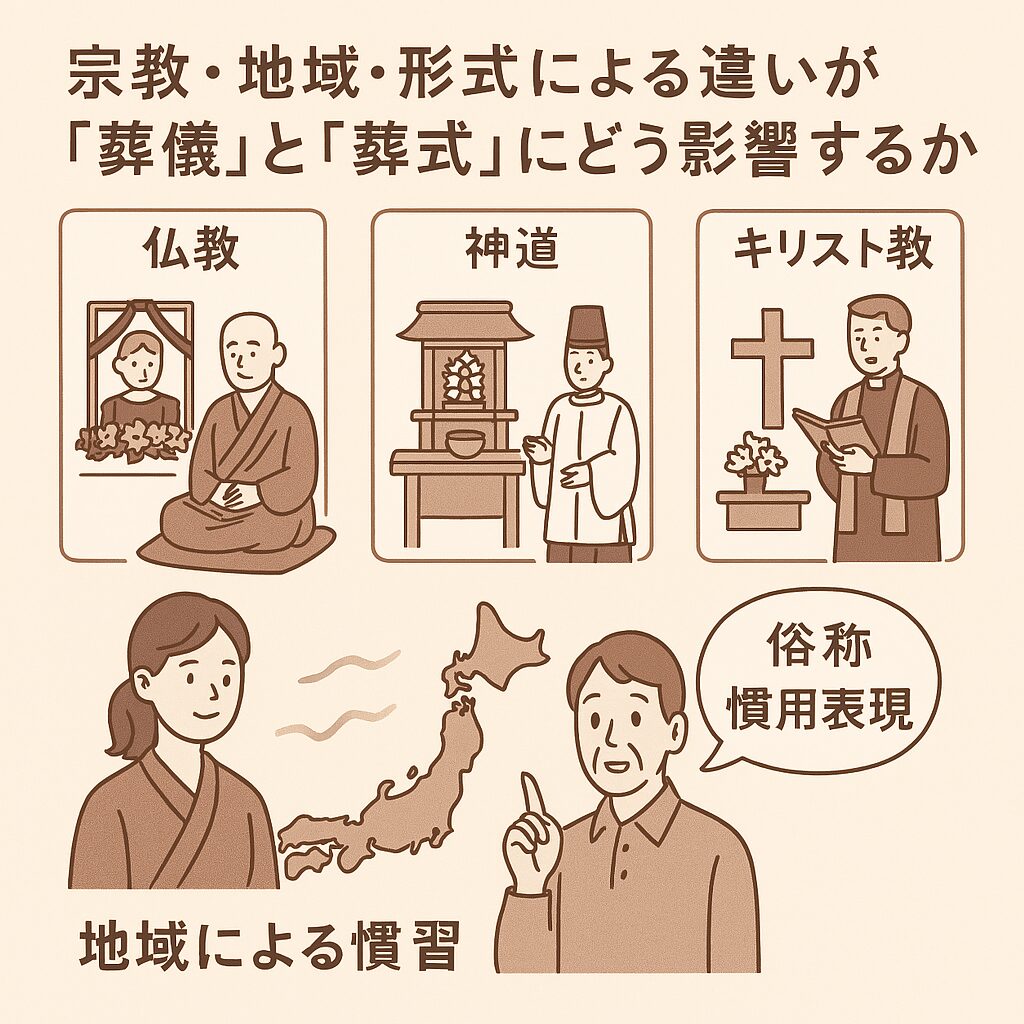

宗教・地域・形式による違いが「葬儀」と「葬式」にどう影響するか

「葬儀」と「葬式」という言葉の使い方やその意味の捉え方には、宗教的背景や地域性、さらには葬儀の形式によって微妙な違いが生まれることがあります。

例えば、同じ「葬式」と表現していても、ある地域では仏式の儀式を中心に指す場合があり、別の地域では形式を問わず一連の儀礼全体を指すこともあります。

また、宗教によって式次第が大きく異なるため、「葬儀」が意味する具体的な内容も変わってきます。

さらに、近年増加傾向にある家族葬や直葬のような形式の多様化によって、伝統的な「葬儀・葬式」とは異なる捉え方が必要になってきています。

このように、「葬儀」と「葬式」は一見似た言葉ながらも、背景にある宗教的な考え方や地域の慣習、選ばれる葬儀形式によって、受け取られ方や内容が大きく変わることがあるのです。

次の小見出しでは、宗教ごとの違いや地域差、葬儀形式の違いについて、さらに詳しく見ていきましょう。

仏教・神道・キリスト教など宗教ごとの式次第と呼び方の違い

宗教によって「葬儀」と「葬式」の意味合いや呼び方、さらには儀式の進行も大きく異なります。

日本で最も多い仏教の場合、「通夜」「葬儀」「告別式」という流れが一般的で、読経や焼香など宗教儀礼が中心です。

これに対して、神道では「神葬祭」と呼ばれ、祭詞奏上や玉串奉奠(たまぐしほうてん)といった神道独自の儀式が行われます。

キリスト教においては、プロテスタントとカトリックで異なりますが、祈りや聖歌を中心とした「告別式」や「葬儀ミサ」が行われるのが一般的です。

このように、宗教の違いは「葬儀」の内容だけでなく、「葬式」という言葉の使われ方にも影響を与えています。

例えば、仏教では「葬儀」が中心語ですが、キリスト教では「告別式」が主に使われるなど、文化的背景によって表現も多様化しています。

地域によって異なる慣習と「俗称」「慣用表現」の使われ方

「葬儀」や「葬式」といった言葉は、地域によって受け取り方や使われ方が異なることも珍しくありません。

たとえば、関東では「葬儀」という表現が比較的多く使われるのに対し、関西では「お葬式」という言い回しが一般的です。

こうした違いは、日常会話の中に浸透している慣用表現や俗称にも見られます。

また、地方によっては「おくり」や「見送り」など、正式な言葉とは異なる表現が用いられることもあり、こうした言葉遣いの違いが「葬儀」と「葬式」を混同しやすくする一因にもなっています。

さらに、地域によっては告別式の後に火葬が行われる流れが一般的である一方、他の地域では先に火葬を済ませてから葬儀を行うという違いもあります。

これらの違いは、葬送文化の多様性と、それに伴う表現の違いを象徴しているといえるでしょう。

一般葬・家族葬・直葬など葬儀形式の違いがもたらす意味の差

現代では、従来の一般葬に加えて、家族葬や直葬といった新しい葬儀形式が急速に広まりつつあります。

これにより、「葬儀」や「葬式」が指す内容も人によって異なるケースが増えています。

例えば、一般葬では親戚・知人・職場関係者など多くの参列者を迎えるため、儀礼的な側面が強く、「葬式」という言葉が使われることが多くなります。

一方、家族葬はごく限られた近親者のみで行われることが多く、宗教儀式を重視する傾向から「葬儀」という言い方が選ばれやすいようです。

直葬に至っては、通夜や告別式などの儀式を行わず、火葬だけで済ませる形式であり、「葬儀」や「葬式」という言葉さえ使わないケースも見られます。

このように、形式の違いが言葉の選び方やその意味する範囲にも影響を与えていることから、葬送文化の変化とともに、「葬儀」と「葬式」という言葉も進化を続けているのです。

選ぶ形式によって、どの言葉がふさわしいかを意識することも、現代の葬送を考えるうえで大切な視点といえるでしょう。

準備・費用・遺族の関わり方から見る「葬儀」と「葬式」の違い

「葬儀」と「葬式」という言葉の使い分けは、単なる語感の違いではなく、実際の準備の流れや費用、遺族の動き方にも密接に関係していることがあります。

たとえば、葬儀社との打ち合わせでは「葬儀」という表現が用いられることが多く、宗教的な儀式の準備が中心となります。

それに対し、「葬式」という言葉は、準備段階よりも儀式全体や一連の流れを俯瞰するような場面で使われることが多い傾向にあります。

また、参列者が増える一般的な「葬式」では、受付や会葬礼状の準備、会場設営といった運営全体にかかる負担も大きくなるため、遺族側の役割も幅広くなります。

一方、家族葬のような形式では「葬儀」としてコンパクトにまとめられることも多く、費用も抑えられ、準備項目も限定的になる傾向があります。

このように、「葬儀」と「葬式」では、準備内容の範囲や遺族の動き方、かかる費用まで異なるイメージで語られることがあるため、実務面での違いを理解することは、適切な葬送スタイルを選ぶうえでも重要な要素となります。

準備の流れと費用面から見た両者の比較

準備の流れにおいて、「葬儀」という言葉は葬儀社との打ち合わせ、宗教者の手配、式次第の決定など儀式の中核にかかわる部分を指すことが多くなります。

特に仏教式では僧侶のスケジュールに合わせて通夜・葬儀の時間が決まり、遺影や祭壇、供花などの細部まで計画されていきます。

一方で「葬式」という言葉は、こうした準備を含めつつも、会場設営や親戚対応、受付業務や会葬返礼品の準備といった、より広い範囲の業務全体を示す言葉として使われることがあります。

費用面でも、「葬儀」は宗教的儀式の実施にかかる費用が中心となり、読経料や祭壇費用などが含まれますが、「葬式」となると飲食費、返礼品、会場の広さに応じたコストが加わり、全体の支出が増加する傾向にあります。

どちらを重視するかによって、準備項目も費用も大きく変わってくるのです。

遺族の役割や参列者のマナーに違いはあるのか?

「葬儀」では、故人の冥福を祈る宗教的な意味合いが強いため、遺族は祭主としての心構えや信仰に基づいた進行の理解が求められます。

葬儀の最中には、僧侶や神職とのやりとり、焼香の順番など、宗教的儀式に則った細やかな対応が必要になる場面も多いです。

一方で、「葬式」では社会的なお別れの場としての性質が強く、親戚や会社関係者を含む多数の参列者を迎えることになります。

そのため、受付や会葬礼状の準備、式後の挨拶など、遺族は「主催者」としての役割を担うことが多くなるのが特徴です。

また、参列者側のマナーにも違いが出ることがあります。

葬儀では服装や作法がより厳格に求められるのに対し、葬式では地域や慣習に合わせた柔軟な対応がなされる場合もあります。

それぞれの立場や場面に応じた振る舞いが重要になるのです。

精進落としや儀式後の対応に見る違いと共通点

精進落としは、葬儀後に遺族が僧侶や親族、近しい人々をもてなす会食のことを指します。

これは「葬儀」の一環として、宗教的儀礼の終了を意味すると同時に、参列者への感謝の意を伝える大切な場でもあります。

対して、「葬式」として捉えると、精進落としの準備や席順、料理の内容、挨拶の段取りといった運営的・形式的な要素も重要視されることになります。

また、告別式や火葬を終えた後の挨拶回りや、香典返しなどの対応も、「葬式」の流れの中で行われるものとして広く捉えられています。

つまり、「葬儀」は宗教的な儀式の締めくくり、「葬式」は社会的な終結と考えるとわかりやすいかもしれません。

両者に共通するのは、どちらも故人を敬い、遺族や参列者の心をつなぐ役割を持っているという点です。

儀式後の一連の行動には、悲しみの中にも感謝と区切りの意味が込められており、その背景にある考え方はとても大切にされています。