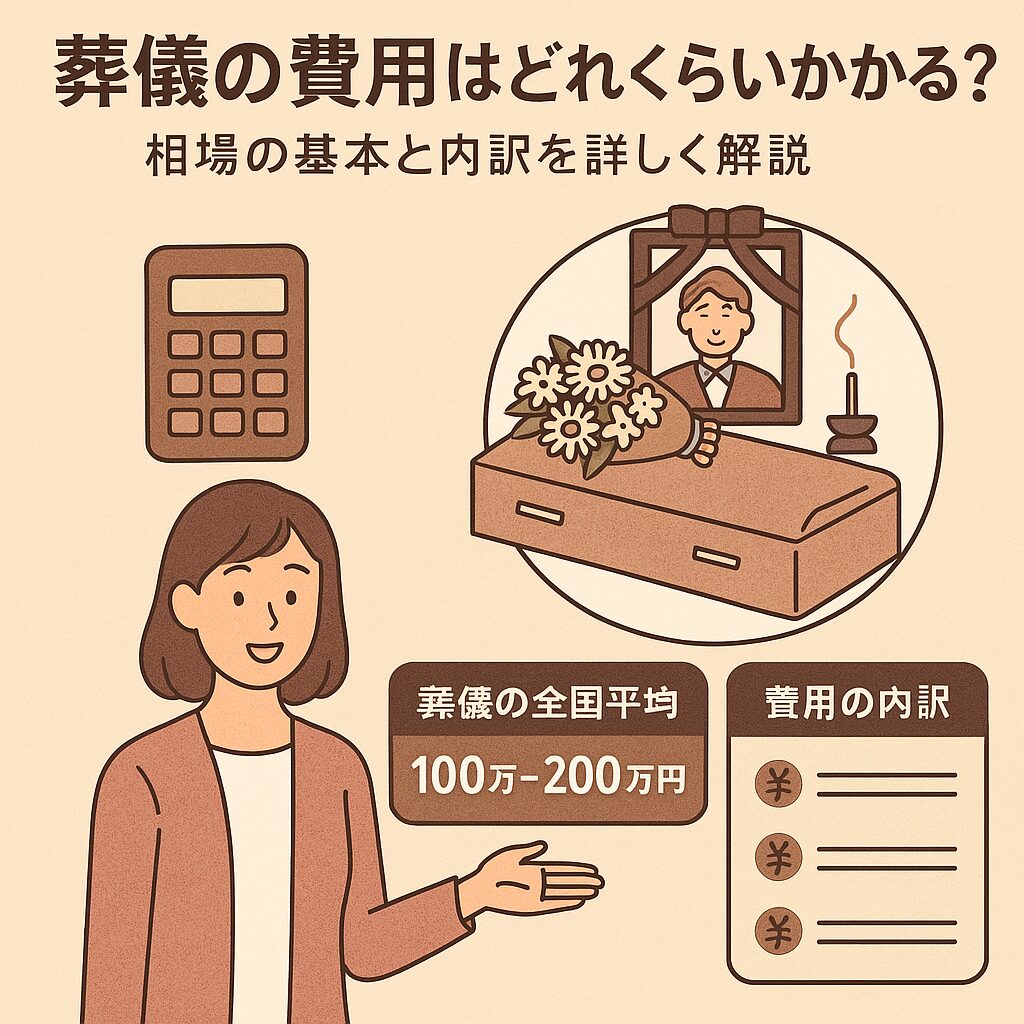

葬儀の費用はどれくらいかかる?相場の基本と内訳を詳しく解説

葬儀の費用は「想像以上にかかる」と感じる方が多く、事前に相場感を把握しておくことがとても大切です。

突然のことで準備が不十分なまま葬儀を迎えると、予想外の出費に戸惑うこともあります。

一般的な葬儀の全国平均費用は100万〜200万円程度と言われており、その金額は葬儀の形式や地域、選ぶ葬儀社によって大きく異なります。

特に近年は「家族葬」や「火葬式」など、シンプルな形式を選ぶ方が増えており、それに伴って費用も抑えられる傾向にあります。

ただし、費用の内訳が見えにくいまま契約してしまうと、後になって追加料金が発生することも。

そのため、相場の目安だけでなく、どのような項目に費用が発生するのかを理解しておくことが重要です。

ここでは、葬儀の全国的な相場感と、その費用がどのように構成されているのかを詳しく解説します。

火葬場や会場使用料など、「基本費用に何が含まれるのか」も併せて確認することが失敗しないポイントです。

全国平均から見た葬儀の相場とは

葬儀費用の全国平均は、日本消費者協会の調査によるとおおよそ195万円前後となっています。

この金額には通夜や告別式、火葬、祭壇の設営費、飲食接待費、返礼品などが含まれており、いわゆる一般葬の形式が基準になっています。

ただし、最近ではより簡素な形式である「家族葬」や「火葬式」の選択が広がっており、それぞれの平均費用は大きく異なります。

家族葬は平均で80万〜120万円、火葬式であれば20万〜40万円程度に収まるケースが多いです。

地域によって価格差もあり、関東圏では相場がやや高め、関西では比較的低価格での実施が可能な傾向があります。

費用だけを見て判断するのではなく、どのような葬儀を望むのかという「内容と目的」によって、相場を把握することが大切です。

葬儀の費用はどう構成されているのか

葬儀の費用は、大きく「基本費用」「変動費」「宗教関連費用」の3つに分けられます。

基本費用には祭壇の設営や葬儀スタッフの人件費、霊柩車などが含まれ、これはほとんどの葬儀で発生する固定的な支出です。

一方、変動費とは、飲食接待や返礼品といった、参列者の人数によって変動する費用を指します。

例えば会食の料理代や会葬御礼品は、人数が多ければ多いほど高額になります。

さらに、宗教者へのお布施や読経料も葬儀の一部として含まれますが、これは宗派や寺院によって金額が異なるため、事前に確認しておかないと大きな誤算になることもあります。

トータルで見れば、内容を選ぶことで大きく費用をコントロールできることが分かります。

火葬場費用や会場費は含まれているのかを確認しよう

見積書を確認するうえで見落としがちなのが、火葬場使用料や式場使用料が基本プランに含まれているかどうかという点です。

安価なプランに見えても、火葬費用や会場のレンタル料が別途必要になることもあります。

火葬場の費用は地域によって大きく異なり、公営の場合は数千円〜1万円程度、民間だと数万円以上かかることも。

また、葬儀場の使用料についても、1日あたりの料金で算出される場合が多く、使用時間や設備によって価格差が生まれます。

このような「プランに含まれるもの」「追加料金がかかるもの」については必ず確認し、トータルコストで判断することが大切です。

パンフレットの価格だけで判断せず、何が含まれていて何がオプションなのかを丁寧に説明してくれる葬儀社を選ぶようにしましょう。

葬儀の種類別に見る平均費用とその違い

葬儀の費用は「葬儀の形式」によって大きく異なります。

近年では、従来型の一般葬に加え、家族葬や火葬式といった新しいスタイルの葬儀が注目されており、それぞれの平均費用には明確な差があります。

形式を選ぶ際には、「誰を呼ぶか」「どのような形で故人を送るか」といった価値観が反映されるため、費用面だけでなく内容の違いにも注目する必要があります。

また、同じ家族葬でも会場の規模や演出によって費用は変動しますし、宗教儀礼をどの程度行うかでも予算は上下します。

費用を抑えたいからといって、一律に火葬式を選べばよいとは限らず、家族の希望や地域の慣習、宗教的な考え方なども踏まえたうえで、納得のいく選択をすることが大切です。

ここでは代表的な3つの形式を取り上げ、それぞれの平均費用と特徴、注意点について詳しく解説します。

家族葬の平均費用と特徴

家族葬は、親族やごく親しい友人だけで行う小規模な葬儀のスタイルで、最近では最も選ばれている形式のひとつです。

全国平均の費用はおよそ80万〜120万円と言われていますが、内容によってはさらに抑えることも可能です。

例えば式場を利用せず自宅で執り行ったり、返礼品や会食を簡素にしたりすることで、費用を抑えつつも心のこもったお別れができると好評です。

ただし、親族の範囲をどこまで含めるかや、後日弔問を受ける体制を整えるかどうかなど、事前の調整が必要です。

また、家族葬は簡素な反面、弔問を希望していた方への配慮が求められるケースも多く、故人との関係性や地域の風習に注意が必要です。

予算だけでなく、参列者の気持ちに配慮した準備ができるかどうかが満足度を左右します。

火葬式の相場と一般葬との違い

火葬式(直葬)は、通夜や告別式を省略して、火葬のみを行う形式の葬儀です。

最も簡素なスタイルで、平均費用は20万〜40万円程度とされています。

費用を最優先する場合や、本人の希望で静かに送りたいというニーズに合致しているため、一定の人気があります。

一方、一般葬は通夜、告別式、精進落としまでを含む正式なスタイルで、費用も150万〜200万円前後と高額になる傾向があります。

大勢の参列者を迎え、儀礼的にも充実した葬儀を行うため、準備や会場規模も大きくなります。

火葬式の利点は費用と手間を大きく軽減できることにありますが、宗教儀礼がほとんど行われないため、「故人らしい送り方」として納得できるかどうかがポイントになります。

一般葬との違いは、予算だけでなく「送り方の価値観」に関わる大きな選択です。

宗教・宗派によって異なる費用の傾向とは

葬儀の費用は、宗教や宗派によっても大きく異なることがあります。

仏教の葬儀では、読経や戒名の授与、僧侶の人数、法要の形式などによって、お布施やお車代などが加算され、全体の費用に大きく影響します。

例えば、浄土真宗と日蓮宗では儀礼の進め方や読経の長さも違い、必要な時間と人手、供物の種類も変わってくるため、一律で「宗教葬=○円」とは言い切れない難しさがあります。

また、神道やキリスト教の場合も、祭壇の構成や会場装飾が異なるため、費用構成は宗教ごとに大きな個性があります。

宗教儀礼を重視するのであれば、事前にその宗派に精通した葬儀社に相談し、相場感や必要な項目を把握することが重要です。

思い込みや過去の経験に頼らず、現代の葬儀事情に合った判断が求められます。

地域や参列者数、選ぶ葬儀社による相場の違いとコストを抑える工夫

葬儀の費用は、全国一律ではありません。

地域ごとの物価や文化の違い、葬儀に対する価値観、さらには火葬場や式場の数や設備状況など、さまざまな要因が影響して相場に差が出るのが実情です。

たとえば、都市部では土地や人件費が高いため、同じ形式の葬儀でも地方より割高になる傾向があります。

さらに、参列者の人数や利用する葬儀社の規模、オプションの有無によっても総額は大きく変わります。

見積書で比較すると「同じ家族葬なのに50万円以上の差がある」ことも珍しくありません。

こうした違いに戸惑う方も多いため、事前に情報を集め、相場感を掴んでおくことが費用を抑えるうえで重要です。

ここでは、関東・関西などの地域による相場の実態、参列者数による費用の増減、そして葬儀社を選ぶときのポイントを詳しく解説します。

無理なく納得のいくお別れを実現するために、比較と選択の視点を持つことが大切です。

関東と関西ではこんなに違う?地域別相場の実態

葬儀費用は、地域によって明確な違いがあります。

特に関東と関西では、文化的な背景と施設利用の事情から、相場に20万〜50万円ほどの差が出ることもあります。

たとえば関東では、通夜と告別式をきちんと行う一般葬が今も多く、式場を借りる頻度も高いため、平均費用は高めです。

一方、関西では「一日葬」や「火葬式」など、儀式を簡略化する傾向が強く、費用を抑えた実用的なスタイルが好まれる文化があります。

また、公営の火葬場や葬儀式場が多く整備されている自治体では、施設利用料が安く済むことも、相場を下げる要因のひとつです。

このように、地域によって慣習や施設の条件が異なるため、平均的な費用をそのまま参考にするのではなく、「その地域における相場」を調べることが重要です。

参列者数が多いと費用はどう変わるのか

葬儀費用のなかで、見落とされがちなのが参列者の人数によって増減する「変動費」です。

参列者が増えれば、当然ながら飲食接待費や返礼品の数も増え、それだけで数十万円単位の追加費用が発生することもあります。

一例として、30人分の会食を用意する場合と、100人分を用意する場合とでは、会場の規模や食事の量だけでなく、配膳スタッフや備品の用意も変わってきます。

葬儀の基本費用は同じでも、参列者が多ければそれに伴う周辺コストが膨らむという構造です。

家族葬や火葬式を選ぶ方が増えている背景には、この「人数による費用の増加を避けたい」という思いもあるといえるでしょう。

呼ぶ人数を考えるときには、金額面だけでなく、故人との関係性や遺族の希望なども加味して判断することが大切です。

葬儀社ごとの価格差と、納得できる業者選びのポイント

葬儀費用に大きな影響を与えるもう一つの要素が、「どの葬儀社を選ぶか」です。

同じ内容の葬儀であっても、業者によって50万円以上の価格差が出ることも珍しくありません。

これは、スタッフ体制や施設の有無、提携している僧侶・会場の違い、そして広告費などの経費の違いによって起きるものです。

大手の葬儀社は安心感がありますが、パッケージ料金が高くなる傾向があります。

一方、地域密着型の中小葬儀社は、融通が利きやすく、希望に応じた柔軟な提案が受けられることが多いです。

価格だけでなく、「対応の丁寧さ」「見積もりの透明性」「実績」「口コミ」など、総合的な視点で判断することが重要です。

「安い=良い」ではなく、内容に見合った価格かどうかを見極めることが、納得のいく葬儀を行うための第一歩となります。

葬儀社の選び方次第で、費用面だけでなく精神的な満足度にも大きく差が出るのです。