香典を渡すときに気をつけたい基本マナーとは

香典は故人の冥福を祈り、遺族への弔意を表す大切な風習です。

しかし、日常生活ではあまり触れることのない習慣だけに、「どう包めばいいのか」「いつ渡すのか」「マナー違反にならないか」など、不安に思う方も多いでしょう。

香典マナーは、社会人としての常識や思いやりを形にするものでもあります。

葬儀や通夜に参列する際は、宗教・宗派に合わせた作法や金額の目安、香典袋の選び方など、細かい部分まで配慮することが求められます。

また、香典の渡し方ひとつにも、相手への敬意があらわれます。

この記事では、香典に関する基本的なマナーから相手別の注意点まで、誰にでも分かりやすく丁寧に解説していきます。

香典とは何か?意味と持つべき心構え

香典とは、故人の霊前に供える金銭を通じて哀悼の意を表す儀礼です。

かつてはお米や線香などが使われていましたが、現代では現金を包むのが一般的となっています。

香典は単なる金銭的な支援ではなく、「ご冥福をお祈りします」「お悔やみ申し上げます」という気持ちのこもった贈り物です。

香典を用意する際は、金額の大小よりも**「心を込めてお渡しする姿勢」が最も大切**です。

形式的に見えても、その一つひとつの行動が遺族への励ましや慰めとなります。

悲しみに暮れる遺族に対して失礼のないよう、慎み深く振る舞うことを心がけましょう。

通夜・告別式での香典マナーの違いと注意点

通夜と告別式では、香典の渡し方や振る舞いに微妙な違いがあります。

通夜は急な知らせで駆けつける場であるため、略式での対応が許される場合もありますが、香典の用意は通夜の時点で済ませておくのが基本的なマナーです。

一方、告別式ではより正式な儀礼が行われるため、香典の包み方や服装にも一層の配慮が求められます。

どちらの場でも香典は受付で渡しますが、ふくさに包んで持参し、取り出す際にはテーブルの上でそっと広げて差し出すと丁寧です。

また、通夜で既に香典を渡している場合、告別式では改めて渡す必要はありません。

この点も重複を避けるマナーとして覚えておきたいポイントです。

香典を渡す相手別に見るマナーの違い(上司・同僚・親戚など)

香典を渡す際には、相手との関係性によってもマナーに違いが出てきます。

例えば、上司に対してはより丁寧なふるまいが求められます。

香典の金額もやや高めに設定し、表書きには個人名ではなく会社名を併記することもあります。

また、同僚の場合は連名で出すことも一般的ですが、人数が多くなる場合には代表者が取りまとめる形にするのがスムーズです。

親戚や家族に対しては、家族名義での香典が一般的で、その場合は封筒の裏に代表者の住所と名前を記載することが望まれます。

相手に応じた細かな配慮が、あなたの誠実な気持ちをより正確に伝えることにつながります。

マナーは形式ではありますが、そこには人への敬意が表れています。

香典袋の正しい選び方と包み方の基本

香典を包む香典袋にはさまざまな種類があり、用途に合ったものを選ぶことが大切です。

コンビニや文具店でも購入できますが、故人の宗教や宗派、地域の慣習に合ったものを選ばないと、思わぬ失礼に繋がることがあります。

また、包み方や表書きにもマナーがあり、形式を知らずに書いてしまうと、遺族に不快な思いをさせてしまうこともあるため注意が必要です。

香典袋には装飾のあるものからシンプルなものまで多様ですが、選ぶ際には派手すぎない落ち着いたデザインを選ぶのが基本です。

特に仏式・神式・キリスト教式ではそれぞれマナーが異なるため、事前に宗教の確認をしておくと安心です。

**香典袋は見た目だけでなく、包み方や書き方も含めて「心を表すもの」**であることを意識しながら準備しましょう。

香典袋の種類と使い分け:宗教・宗派による違い

香典袋は、宗教・宗派に応じて選ぶ必要があります。

仏式では「御香典」「御霊前」などの表書きが一般的ですが、浄土真宗では「御仏前」が使われます。

神式では「御玉串料」「御霊前」、キリスト教では「お花料」や「御霊前」と書く場合があり、宗派によって微妙に表現が異なります。

袋の水引も重要で、黒白や双銀の結び切りが基本となりますが、神式では白無地の奉書紙を使うこともあります。

派手な色の水引や金銀の飾りは慶事用なので避けましょう。

どの宗教に属するのかわからない場合は、無地の香典袋に「御霊前」と書かれたものを使うのが無難です。

いずれの場合も、相手に対する敬意が伝わる選び方を意識することが大切です。

表書き・名前・金額の正しい書き方と間違いやすい例

香典袋の書き方には意外と間違いが多く見られます。

表書きは薄墨の筆か筆ペンで書くのが正式とされており、特に通夜や葬儀では**「涙で墨が薄くなった」という意味を込めた薄墨**が使われます。

表面には「御香典」や「御霊前」などを中央に書き、名前はその下にフルネームで記載します。

連名で出す場合は、人数が多いときに全員の名前を記載するのではなく、代表者の名前の横に「外一同」と添えるのがスマートです。

また、中袋には金額と住所、氏名を書くのがマナーですが、「金額を漢数字で書く」という点を忘れがちです。

「壱」「弐」「参」などの旧字を使うことで、書き換え防止の意味があります。

名前や金額の記載が曖昧だったり、ボールペンで書かれていたりすると、格式を欠く印象を与えてしまうので注意しましょう。

香典の金額の目安:関係性ごとに適切な金額を解説

香典の金額は、故人との関係性や自身の年齢、社会的立場によって変わります。

例えば、親族であれば1万円~3万円、会社の同僚や友人の場合は5千円~1万円が相場です。

上司や取引先の葬儀では、1万円以上が無難とされています。

ただし、地域によって慣習が異なることもあり、近隣では3千円が一般的とされている場合もあります。

香典の金額があまりにも少なすぎると失礼に感じられることもありますし、逆に多すぎても相手に気を遣わせてしまいます。

特に若い方の場合は、「今の自分の立場にふさわしい額」を選ぶことが大切です。

また、4(死)や9(苦)といった忌み数を避けるのも基本的なマナーとなります。

悩んだ場合は、家族や年長者に相談するのも良いでしょう。

誠意の伝わる金額を意識することで、礼儀を尽くした対応ができます。

香典をスマートに渡すための実践的マナー

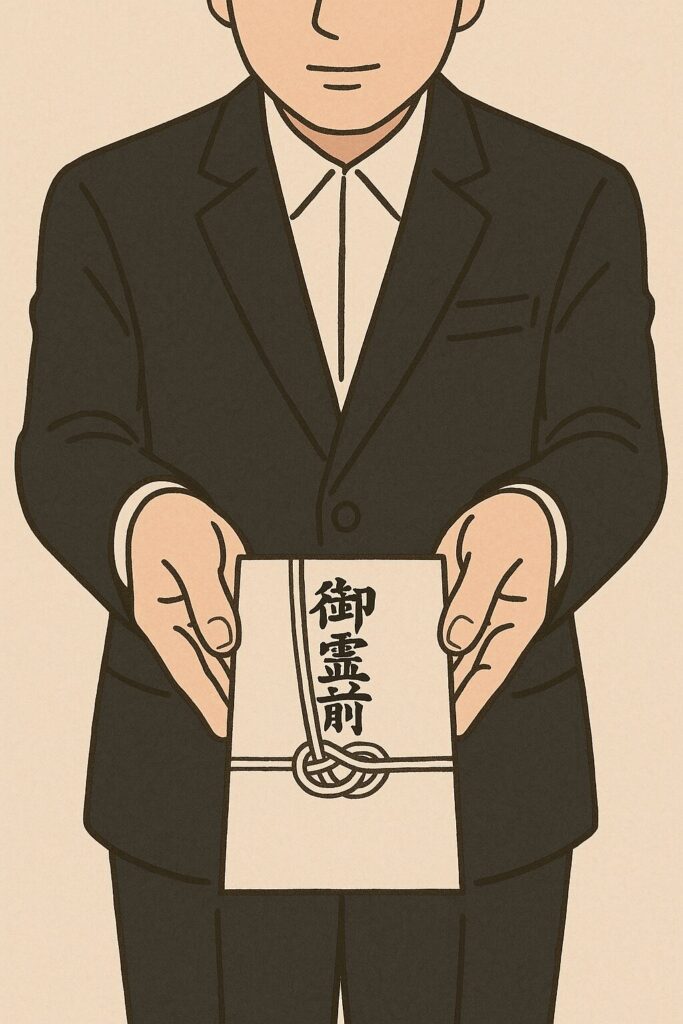

香典はただ持参するだけでなく、「どのように渡すか」も重要なマナーのひとつです。

葬儀や通夜の場では多くの弔問客が訪れるため、受付ではスムーズで丁寧な対応が求められます。

香典を渡す行為そのものが、故人と遺族への敬意を表す大切な儀礼の一部です。

ふくさに包んで持参する、受付では黙礼や一言の挨拶を添える、渡したあとの振る舞いに気を配るなど、細かな所作一つひとつに人柄が表れます。

特に初めて香典を渡す方は戸惑うことも多いかもしれませんが、基本的な流れを知っておけば慌てることなく対応できます。

ここでは、香典を渡すタイミングや流れ、ふくさの使い方、連名での注意点など、実際の場面で役立つマナーを具体的に解説していきます。

香典を渡すタイミングと流れ:受付でのやり取りのコツ

香典を渡すタイミングは、通夜や告別式の受付で名前を記帳する前が一般的です。

受付に到着したら、まず軽く会釈し、ふくさから香典袋を取り出して丁寧に両手で差し出します。

このとき、「このたびはご愁傷さまでございます」などの一言を添えると、より丁寧な印象を与えられます。

また、渡す手元の所作も意外と見られているもの。

慌てて取り出したり、袋がぐしゃぐしゃになっていたりすると失礼になってしまいます。

香典は表書きが相手から読める向きで渡すことも、覚えておきたいマナーのひとつです。

受付でのやり取りは短時間ですが、弔意を正しく伝えるために大切な場面といえるでしょう。

香典の持ち運び方とマナー:ふくさの使い方と選び方

香典は裸で持ち運ばず、ふくさに包んで持参するのが基本的なマナーです。

ふくさは香典袋を守る役割だけでなく、心遣いや礼儀を表すアイテムでもあります。

弔事用には紫やグレー、緑など落ち着いた色合いを選ぶと間違いありません。

派手な色や金糸が入ったものは慶事用とされるため、避けるのが無難です。

ふくさには袱紗タイプと金封袱紗(ケース型)の2種類がありますが、どちらを使っても構いません。

使い慣れていない方には、開閉が簡単なケース型が扱いやすいでしょう。

渡す際には、受付前でそっと取り出し、テーブル上に置いてから両手で丁寧に差し出すと、自然で美しい所作になります。

香典の包み方と同じく、ふくさの扱い方も「形に表れる心遣い」として大切にしたいものです。

連名・家族名義で渡すときの注意点とマナー

香典を連名や家族名義で渡す場合には、記載の仕方に注意が必要です。

まず3名までであれば、全員の氏名を表書きの下に記載するのが一般的です。

この際、役職や目上の人を中央に書くことで、礼儀を守った書式となります。

一方、4名以上になると全員の名前を記載するスペースが足りなくなるため、代表者の氏名の横に「外一同」などと添え、中包みに全員の名前と住所を記した紙を同封するのがマナーです。

家族名義で出す場合も同様に、「◯◯家」と書くことがありますが、その際には裏面に代表者の住所・名前を記入しておくと、遺族側が誰からの香典かを把握しやすくなります。

どちらのケースも、相手にとって分かりやすく、受け取った後に困らせない工夫が必要です。

丁寧で誠実な香典の渡し方が、遺族への思いやりとして伝わります。