お通夜とは?基本的な意味と役割をわかりやすく解説

お通夜は、故人が亡くなった直後の夜に行われる儀式です。

もともとは故人の魂を慰め、一晩中家族や親しい人々が集まって故人と共に過ごすものでした。

現代では、葬儀の前夜に設定されることが多く、参列者が故人とのお別れを惜しむための場として機能しています。

また、仕事などで葬儀に参列できない人が、お通夜だけでも参加できるよう配慮された形式となっています。

お通夜の本来の意味と現代での役割

お通夜の本来の意味は、故人の霊を慰め、見守りながら家族が一晩中付き添う儀式でした。

しかし、現代社会では夜通し行うことが難しくなったため、多くの場合、夕方から夜間にかけて数時間程度行われます。

現代のお通夜は、親戚や友人などが故人に別れを告げる機会を提供し、家族を励まし、心を慰める重要な役割を果たしています。

通夜式と葬儀の違いを押さえておく

通夜式と葬儀の違いは、その目的と形式にあります。

通夜式は故人との最後の別れをゆっくり行い、参列者が故人との思い出を偲ぶ時間として設けられます。

一方、葬儀は宗教的儀式を中心に行い、正式に故人を送り出すことを目的としています。

通夜式は比較的自由に参列できるのに対し、葬儀は形式的な要素が強く、より厳粛な雰囲気で行われます。

お通夜に参列する際の服装とマナーの基本

お通夜に参列する際の服装は、基本的に黒や濃紺などの落ち着いた色を基調とし、控えめな服装が求められます。

男性は黒のスーツに白シャツ、黒ネクタイが一般的です。

女性も黒や濃紺のスーツやワンピースを選び、アクセサリーは極力控えることが望ましいです。

また、遅刻を避け、通夜開始時間より少し早めに会場に到着することや、静かに故人を偲ぶ態度を心がけることが重要です。

お通夜の流れを具体的な手順で徹底解説

お通夜の流れを把握しておくことで、当日慌てることなく落ち着いて参列できます。

お通夜の式は一般的に夕方から夜間にかけて数時間程度行われます。

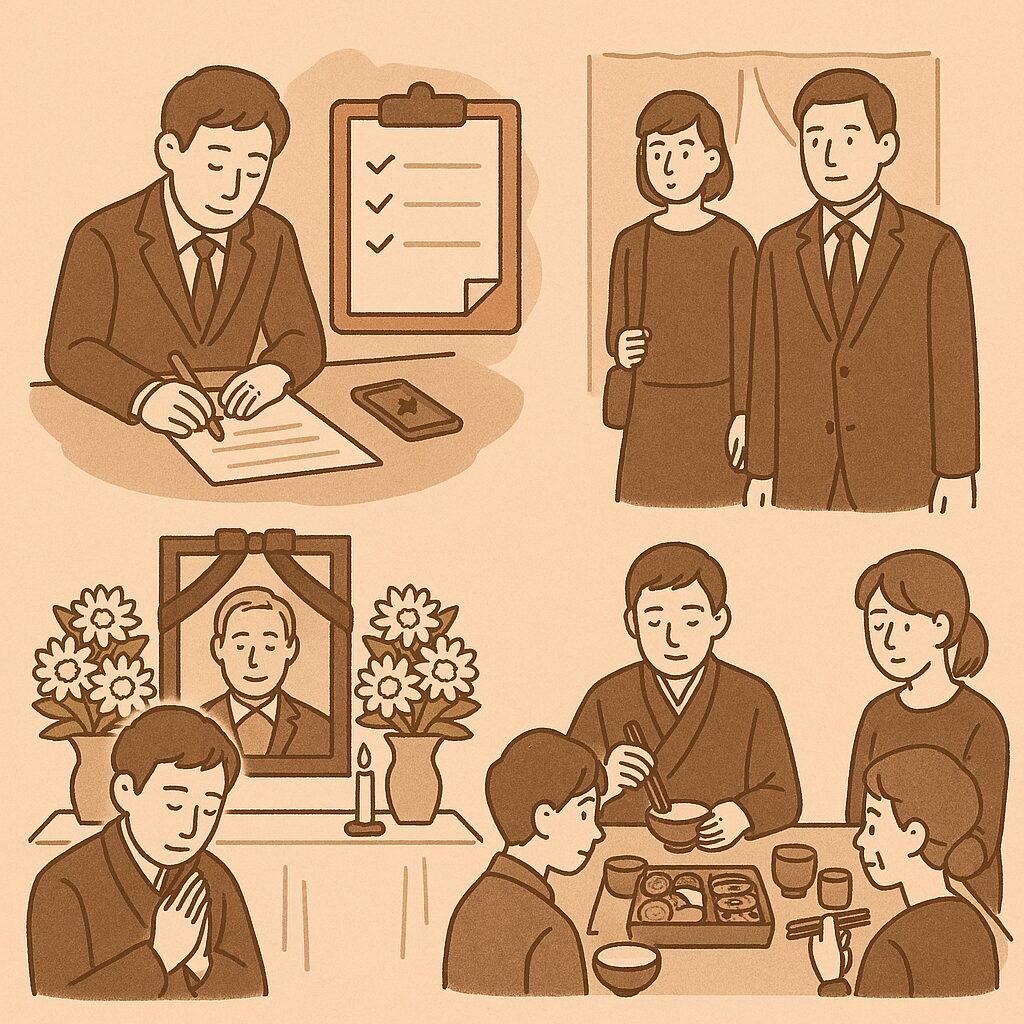

最初に僧侶による通夜読経が行われ、その後に参列者による焼香が続きます。

焼香終了後には、遺族が挨拶を行い、参列者へ感謝の気持ちを伝えます。

最後に通夜振る舞いという軽い食事の場が設けられ、参列者同士が故人を偲ぶ場となります。

通夜の準備段階で喪主・遺族がやるべきこと

喪主や遺族は、通夜の会場手配や通夜供物、通夜花の準備を行います。

葬儀社と細かな打ち合わせを行い、会場設営や参列者への対応などを確認しておくことが重要です。

また、弔問客が増えることを想定し、受付や誘導係を事前に決めておくことで当日の混乱を防げます。

参列者が知っておきたいお通夜の時間と到着のタイミング

参列者は、通夜開始時間の10〜15分前には会場に到着することが望ましいです。

あまりに早すぎても準備中の遺族に迷惑をかけるため、適度なタイミングを心がけましょう。

仕事などで遅れて到着する場合は、静かに焼香を済ませ、遺族への配慮を忘れないことが大切です。

焼香の順番や作法と通夜儀式の流れを丁寧に解説

焼香は一般的に喪主、遺族、親族、参列者の順番で行われます。

焼香の作法としては、祭壇前に進み、遺影に一礼した後、香炉に抹香をつまみ入れ、合掌して再び一礼するという流れです。

参列者が多い場合は順番を案内されますが、自分の順番を待つ間も静かに故人を偲びましょう。