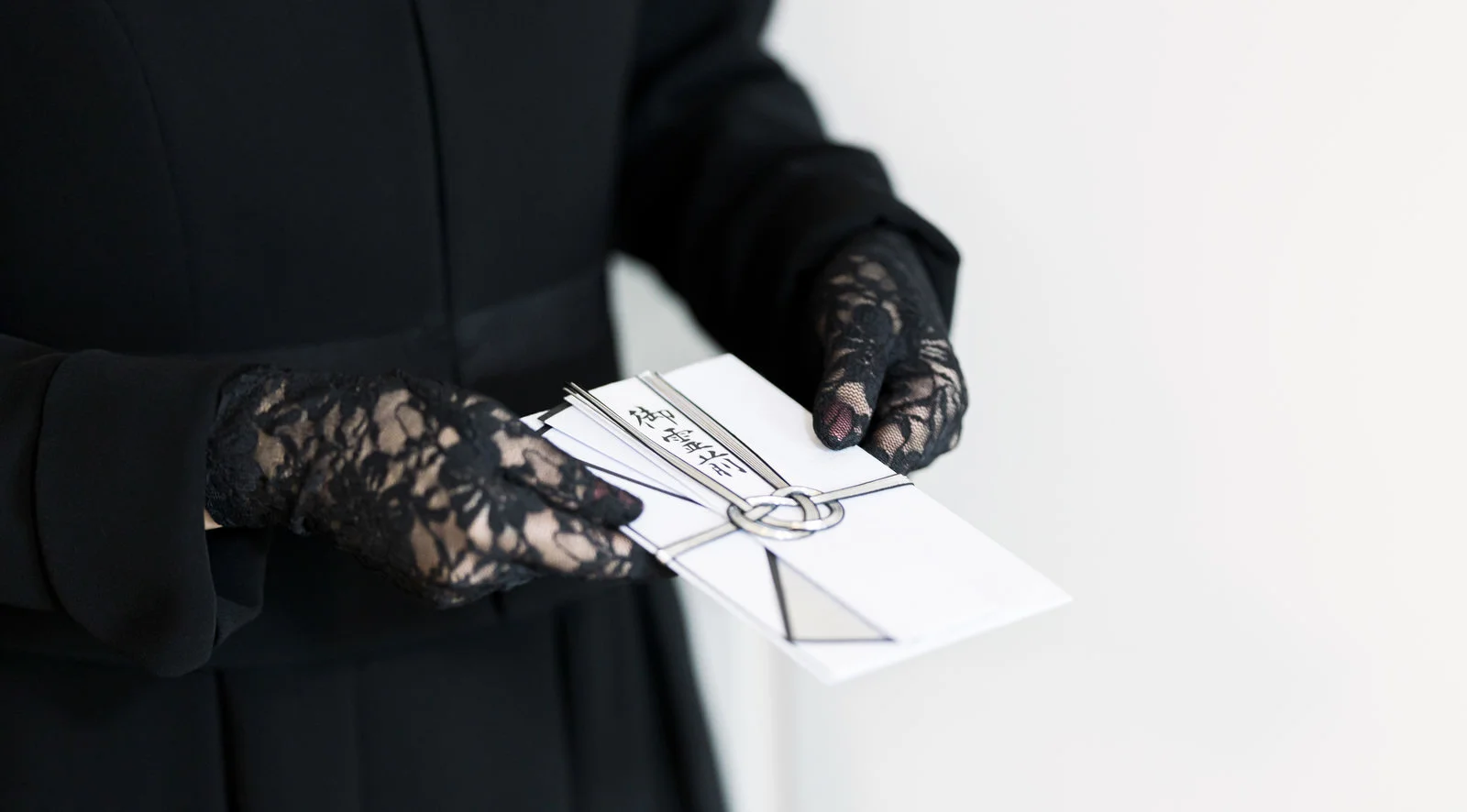

大切な方を偲ぶ葬儀の場では、失礼のないように服装に気を配りたいものです。

特に初めて参列する場合や、普段あまり着慣れないフォーマルな服装となると、これで本当に大丈夫だろうかと不安になることもありますよね。

「葬儀服装タートルネックは適切?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

普段使い慣れたタートルネックを冬場の葬儀で着ていきたいけれど、マナー違反にならないか心配、という方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、葬儀における服装の基本的なマナーから、タートルネックが葬儀の場で適切かどうか、そして季節や状況に応じた服装選びのポイントまで、詳しく解説していきます。

この記事を最後まで読んでいただければ、葬儀の服装に関する不安が解消され、安心して故人様とのお別れに臨めるようになるはずです。

葬儀の服装マナーの基本を知っておきましょう

葬儀に参列する際の服装には、故人様への哀悼の意を表し、ご遺族に配慮するための基本的なマナーがあります。

まずはこの基本を押さえておくことが大切です。

葬儀の服装は、派手な色やデザインを避け、地味な色合いで控えめにまとめるのが一般的です。

特に、光沢のある素材や肌の露出が多いデザインは避けるべきとされています。

葬儀の規模や故人様との関係性によって服装の格式は異なりますが、多くの場合、準喪服や略喪服で参列します。

初めて葬儀に参列される方や、久しぶりの方でも、基本的なマナーを知っていれば、失礼なく故人様をお見送りできます。

喪服の種類と適切な選び方

喪服には、正喪服、準喪服、略喪服の三種類があります。

正喪服は最も格式が高く、喪主やご親族が着用することが多い服装です。

男性ならモーニングコートや和装、女性ならブラックフォーマルの中でも特に格式の高いワンピースやアンサンブル、または和装(黒紋付)がこれにあたります。

一般の参列者が着用するのは、主に準喪服か略喪服です。

準喪服は、男性ならブラックスーツ、女性ならブラックフォーマルと呼ばれる黒いワンピースやアンサンブルです。

これが最も一般的で、多くの葬儀に対応できます。

略喪服は、通夜に参列する場合や、「平服でお越しください」と案内があった場合に着用されることがあり、男性ならダークスーツ(黒、濃紺、グレーなど)、女性なら地味な色のワンピースやスーツなどが該当します。

ご自身の立場や案内に合わせて、適切な喪服の種類を選ぶことが重要です。

迷ったら、準喪服を選んでおけばまず間違いないでしょう。

また、急な訃報に備えて、一着は準備しておくと安心です。

失敗しない小物(バッグ・靴・アクセサリー)選び

葬儀の服装では、小物選びも重要なマナーの一つです。

バッグは、布製や革製の黒いシンプルなものを選びましょう。

光沢のあるエナメル素材や、派手な金具がついたものは避けるのが無難です。

殺生を連想させる爬虫類系の革製品も避けるべきという考え方もありますが、最近ではあまり気にされない場合もあります。

靴も、黒色のシンプルなデザインのものが基本です。

男性は紐のある革靴、女性は黒のパンプスが一般的です。

女性の場合、ヒールが高すぎるものや、オープントゥ、サンダルなどのカジュアルな靴はマナー違反となります。

ストッキングは黒を着用し、厚手のタイツは避けるのが一般的ですが、真冬の寒さが厳しい地域や体調によっては許容される場合もあります。

アクセサリーについては、結婚指輪以外の装飾品は基本的に外すのがマナーです。

ただし、真珠の一連のネックレスやイヤリング(一粒タイプ)は、涙の象徴とされ、許容される場合があります。

二連のネックレスは「不幸が重なる」という意味合いから避けるべきとされています。

派手なネイルや香水も控えるのが無難です。

男女別の基本的な服装ルール

男性の場合、最も一般的なのはブラックスーツです。

白いワイシャツに、黒無地のネクタイを締めます。

ネクタイピンはつけません。

靴下は黒を選びます。

夏場でも上着を着用するのが正式なマナーですが、猛暑の場合は受付で確認するなど、臨機応変な対応が必要な場合もあります。

女性の場合、ブラックフォーマルと呼ばれる黒のワンピースやアンサンブル、スーツが基本です。

スカート丈は膝が隠れるものが適切です。

ストッキングは黒を着用し、靴は黒のパンプスを選びます。

髪の毛が長い場合は、まとめてすっきりとさせます。

メイクは控えめにナチュラルに仕上げるのがマナーです。

男女ともに、派手な色やデザイン、光沢のある素材、肌の露出が多い服装は厳禁です。

また、お焼香の際に袖が邪魔にならないよう、袖口が広がりすぎるデザインも避けた方が良いでしょう。

葬儀にタートルネックは適切?マナーの観点から詳しく解説

さて、本題の「葬儀服装タートルネックは適切?」という疑問についてです。

結論から申し上げますと、一般的な葬儀のマナーにおいては、タートルネックは避けるのが無難とされています。

これは、タートルネックのデザインが持ついくつかの側面が、葬儀という場にふさわしくないと解釈される可能性があるためです。

しかし、例外的なケースや、状況に応じた判断も必要になります。

なぜタートルネックが避けられるのか、その理由を深く理解することで、適切な服装選びができるようになります。

葬儀の場では、故人様への敬意とご遺族への配慮が最優先されるため、服装選びには慎重な判断が求められます。

タートルネックが避けられる理由とは

タートルネックが葬儀の場で避けられる主な理由はいくつかあります。

一つ目は、首元を覆うデザインが、カジュアルな印象を与えやすいという点です。

葬儀は厳粛な儀式であり、フォーマルな服装が求められます。

タートルネックは普段着やカジュアルなファッションアイテムとして広く着用されているため、そのイメージが葬儀の場にはそぐわないと判断されることがあります。

二つ目は、首元を覆うことで、故人様との最後の対面であるお顔を見送る際に、首をすくめているように見えたり、暗い印象を与えたりするという考え方があることです。

これは地域や個人の解釈によるところが大きいですが、中にはそういった印象を気にする方もいらっしゃいます。

三つ目は、タートルネックの素材やデザインによっては、カジュアルすぎたり、流行を取り入れたデザインだったりする可能性があり、それが葬儀の厳粛な雰囲気に合わないという点です。

例えば、厚手のニット素材や、リブが太いデザインなどは、よりカジュアルな印象を与えがちです。

首元を覆うことへの考え方と代替案

首元を覆うこと自体が、必ずしも全てのマナー違反とされるわけではありません。

例えば、冬場にコートやマフラーを着用するのは自然な防寒対策であり、許容されています。

問題となるのは、インナーとして着用するタートルネックが、喪服全体のフォーマルさを損なう可能性があるという点です。

もし首元を暖かくしたいのであれば、タートルネックを選ぶのではなく、いくつかの代替案があります。

一つは、首元の詰まったデザインのブラックフォーマルを選ぶことです。

クルーネックやボートネックなど、首元が開きすぎていないデザインであれば、上品な印象を保てます。

もう一つは、喪服の下に機能性インナーを着用することです。

薄手でも保温性の高いインナーは多数販売されており、これらを活用すれば、外見に響かずに寒さ対策ができます。

さらに、葬儀会場内ではコートを脱ぐのがマナーですので、コートの下に着用するインナーで首元を温める工夫をするのが良いでしょう。

例えば、薄手のシルクやウールのインナーは、保温性が高く、着ぶくれもしにくいのでおすすめです。

冬場の葬儀での寒さ対策と服装(タートルネック以外で)

冬場の葬儀は、寒さ対策が非常に重要です。

しかし、マナーを守りつつ暖かく過ごすためには、タートルネック以外の方法を検討する必要があります。

まず、喪服の中に着るインナーを工夫しましょう。

前述の通り、薄手で高機能な保温性インナーは非常に有効です。

最近のインナーは非常に進化しており、重ね着しても着ぶくれせず、しっかりと体を温めてくれます。

また、カイロを活用するのも良い方法です。

貼るタイプのカイロを下着の上や、腰、背中などに貼れば、体の芯から温まります。

ただし、見えない場所に貼るように注意が必要です。

さらに、外出時にはコートや手袋、マフラーを着用しますが、これらも黒やグレー、濃紺などの地味な色を選び、会場に入る前に脱ぐのがマナーです。

コートはシンプルなデザインのものが望ましいです。

会場内は暖房が効いていることが多いですが、受付や待合室など、場所によっては肌寒く感じることもあります。

そんな時は、膝掛けなどが用意されている場合もありますので、遠慮なく利用させてもらいましょう。

冬場の葬儀では、体調を崩さないためにも無理な薄着は禁物ですが、フォーマルな場にふさわしい服装を心がけることが大切です。

状況別・季節別!迷いがちな葬儀の服装判断

葬儀の服装は、基本的なマナーに加え、参列する時期や故人様との関係性、葬儀の形式など、状況によって判断が難しくなることがあります。

特に季節による気温の変化や、「平服でお越しください」といった案内があった場合など、どのように対応すべきか迷ってしまう方も多いでしょう。

ここでは、そういった迷いがちな状況における服装判断のポイントを解説します。

一次情報として、私が過去に葬儀の現場で目にした様々なケースや、ご遺族や参列者から伺った声なども踏まえながら、具体的なアドバイスをお伝えします。

夏の葬儀での暑さ対策と服装

夏の葬儀は、暑さとの戦いになりますが、だからといって服装を崩しすぎるのはマナー違反です。

男性も女性も、基本的には夏用の喪服を着用します。

男性の夏用ブラックスーツは、生地が薄手になっていたり、裏地が背抜きになっていたりと、涼しく着られる工夫がされています。

女性のブラックフォーマルも、夏用の素材やデザインのものがあります。

暑いからといって、男性がジャケットを脱いでワイシャツだけで参列したり、女性がノースリーブや半袖のワンピース一枚で参列したりするのは、正式なマナーとしては避けるべきです。

ただし、猛暑日など、あまりにも気温が高い場合は、会場の配慮でジャケットを脱ぐことが許容されるケースもあります。

その場合でも、ワイシャツの袖は長袖が基本です。

また、女性の場合、ノースリーブのワンピースの上にボレロやジャケットを羽織るのが一般的です。

暑さ対策としては、汗をかきやすい脇の下に汗取りパッドを貼ったり、吸湿速乾性のあるインナーを着用したりするのも有効です。

首元を冷やす冷却グッズなども市販されていますが、目立たないように使用することが重要です。

葬儀会場によっては冷房が効きすぎている場合もあるので、羽織るものがあると安心です。

親族と参列者、平服指定の場合の服装

葬儀における服装の格式は、故人様との関係性によって異なります。

一般的に、喪主や三親等以内の親族は、より格式の高い服装(正喪服や準喪服)を着用することが多いです。

一方、一般の参列者は準喪服か略喪服で参列します。

もし親族として参列する場合でも、喪主から服装について指示があればそれに従いましょう。

特に指定がない場合は、準喪服を選んでおけば問題ありません。

また、「平服でお越しください」という案内があった場合、これは文字通りの普段着という意味ではありません。

ここでいう「平服」とは、略喪服を指します。

男性であれば、黒や濃紺、ダークグレーなどの地味な色のスーツに、白や薄いブルーなどのシャツ、地味な色のネクタイを着用します。

女性であれば、黒や濃紺、グレーなどの地味な色のワンピースやアンサンブル、スーツなどが適切です。

肌の露出を控え、アクセサリーもシンプルなものを選びます。

「平服」と言われたからといって、カジュアルな服装で参列するのは失礼にあたるので注意が必要です。

故人様やご遺族が、参列者の負担を減らしたいという意図で「平服で」と伝えている場合が多いですが、その意図を汲み取りつつ、最低限のマナーは守るように心がけましょう。

葬儀の服装で後悔しないための最終チェックポイント

葬儀に参列する前に、服装に後悔しないために最終チェックをしておきましょう。

まずは、全身のコーディネートを鏡で確認し、派手な色や光沢のある素材、肌の露出がないか確認します。

特に、靴下やストッキングに穴が開いていないか、シャツにシミがないかなども細かくチェックしましょう。

次に、小物類が適切か確認します。

バッグは黒のシンプルなものか、靴は黒のパンプスか、アクセサリーは真珠の一連ネックレスなど許容される範囲かなどを確認します。

また、香水や整髪料の強い匂いも葬儀の場にはふさわしくありません。

無香料のものを選ぶか、控えめに使用するようにしましょう。

さらに、ハンカチは白無地のものを用意します。

派手な柄や色のハンカチは避けましょう。

急な雨に備えて、黒や地味な色の折りたたみ傘を持参するのも良いでしょう。

これらの最終チェックを行うことで、忘れ物やマナー違反を防ぎ、安心して葬儀に参列することができます。

まとめ

葬儀という大切な場に参列する際の服装は、故人様への敬意とご遺族への配慮を示すための重要な要素です。

特に「葬儀服装タートルネックは適切?」という疑問については、一般的なマナーとしては避けるのが無難であるということがご理解いただけたかと思います。

タートルネックはカジュアルな印象を与えやすく、また首元を覆うデザインが葬儀の厳粛な雰囲気にそぐわないと解釈されることがあるためです。

しかし、冬場の寒さ対策が必要な場合は、タートルネックに代わる方法として、首元の詰まったデザインの喪服を選んだり、薄手の機能性インナーを活用したり、カイロを使用したりするなど、様々な工夫が可能です。

夏の暑さ対策についても同様に、夏用の喪服を選び、吸湿速乾性のあるインナーを活用するなど、マナーを守りつつ快適に過ごす方法があります。

親族としての参列や「平服」指定の場合など、状況によって服装の判断が異なる場合もありますが、いずれの場合も地味な色合いで控えめにまとめ、故人様とのお別れの場にふさわしい装いを心がけることが最も大切です。

今回ご紹介した基本的なマナーや状況別の判断ポイント、そしてタートルネックが避けられる理由や代替案などを参考に、葬儀に安心して参列できる服装を選んでいただければ幸いです。

故人様を偲び、心穏やかに見送るためにも、服装に関する不安は解消しておきましょう。