突然の訃報は、私たちに大きな衝撃と悲しみをもたらします。

遠方に住んでいる場合、すぐに駆けつけたい気持ちと同時に、何から準備すれば良いのか、何を持っていけば良いのかと、慌ただしい気持ちになる方もいらっしゃるでしょう。

特に、葬儀への参列のために急いで故郷へ帰省する際には、短い時間の中で多くのことを判断し、準備を進めなければなりません。

この記事では、「葬儀で帰省する際の持ち物リスト」を中心に、急な帰省で慌てないための準備や心構えについて、詳しく解説していきます。

大切な故人との最後のお別れに、落ち着いて向き合えるよう、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

葬儀のために急な帰省が決まったら、まず準備すべきこと

訃報を受け、葬儀への参列のために急遽帰省することが決まったら、悲しみに暮れる間もなく、様々な準備に追われることになります。

まずは落ち着いて、行うべきことを整理しましょう。

突然の出来事に動揺するのは当然のことですが、冷静な判断と迅速な手配が、その後のスムーズな帰省と参列につながります。

ここでは、帰省を決めてから最初に行うべき重要な準備についてご説明します。

特に、遠方からの移動となる場合は、交通手段や宿泊の手配が不可欠です。

また、現在住んでいる場所での手続きや連絡も忘れずに行う必要があります。

故郷へ向かう前に、これらの準備をしっかりと確認しておきましょう。

訃報を受けた後の最初の行動と関係者への連絡

訃報を受けたら、まずは誰から連絡があったのか、故人との関係性、そして通夜や葬儀の日程、場所、喪主などを正確に把握することが大切です。

親しい間柄であれば、すぐに駆けつけたいと思うかもしれませんが、遺族は悲しみの中で慌ただしく準備を進めています。

まずは電話で弔意を伝え、現在の状況を確認し、参列の意向を伝えましょう。

この時、具体的な到着日時や、お手伝いできることがあるかなどを尋ねることで、遺族の負担を少しでも減らすことができます。

また、親族間での連絡網がある場合は、他の親戚にも訃報を共有し、情報を連携することも重要です。

急な連絡で混乱しがちですが、落ち着いて必要な情報を聞き出すように心がけてください。

移動手段と宿泊の手配をスムーズに進める方法

遠方からの帰省の場合、移動手段と宿泊先の手配は最優先で行う必要があります。

新幹線や飛行機を利用する場合、急な手配は運賃が高額になることもありますし、満席で希望する便が取れない可能性もあります。

訃報を受けたら、できるだけ早く各交通機関の予約状況を確認し、手配を進めましょう。

インターネットの予約サイトやアプリを活用すると、比較的簡単に比較検討や予約ができます。

また、宿泊が必要な場合は、葬儀会場や実家からのアクセスが良いホテルや旅館を探します。

親戚の家に泊まる場合は、事前に連絡して受け入れ可能か確認しましょう。

特に葬儀が集中する時期などは、近隣の宿泊施設が埋まりやすいので、移動手段の確保と同時に宿泊先の手配も行うのが賢明です。

会社や学校への連絡・手続きと休暇の取得

葬儀への参列のために帰省する場合、会社や学校を休む必要があります。

訃報を受けたら、速やかに上司や担当の先生に連絡し、事情を説明して忌引き休暇の手続きを行いましょう。

会社によっては、慶弔休暇の規定があり、故人との関係性によって取得できる日数が異なります。

事前に会社の就業規則や忌引き休暇の規定を確認しておくとスムーズです。

また、休暇中の業務の引き継ぎや、不在中の連絡体制についても、あらかじめ関係者と共有しておくことが大切です。

急な休みで周囲に迷惑をかけることになりますが、誠意をもって対応することで理解を得やすくなります。

必要な手続きを漏れなく行い、安心して帰省できるように準備しましょう。

葬儀の帰省で本当に必要な持ち物リスト:基本の確認

葬儀への参列のために急遽帰省が決まったら、限られた時間の中で荷造りをしなければなりません。

何を持っていけば良いのか分からず、慌ててしまうこともあるでしょう。

ここでは、葬儀の帰省で最低限必要となる基本的な持ち物に焦点を当ててご紹介します。

これらのアイテムは、葬儀に参列する上で失礼がなく、また急な移動や滞在を乗り切るために不可欠なものです。

葬儀の形式や地域の慣習によって多少異なる場合もありますが、ここで挙げるものは多くの葬儀で必要とされるものです。

忘れ物がないように、一つ一つ確認しながら準備を進めましょう。

葬儀参列に必須のアイテムと準備

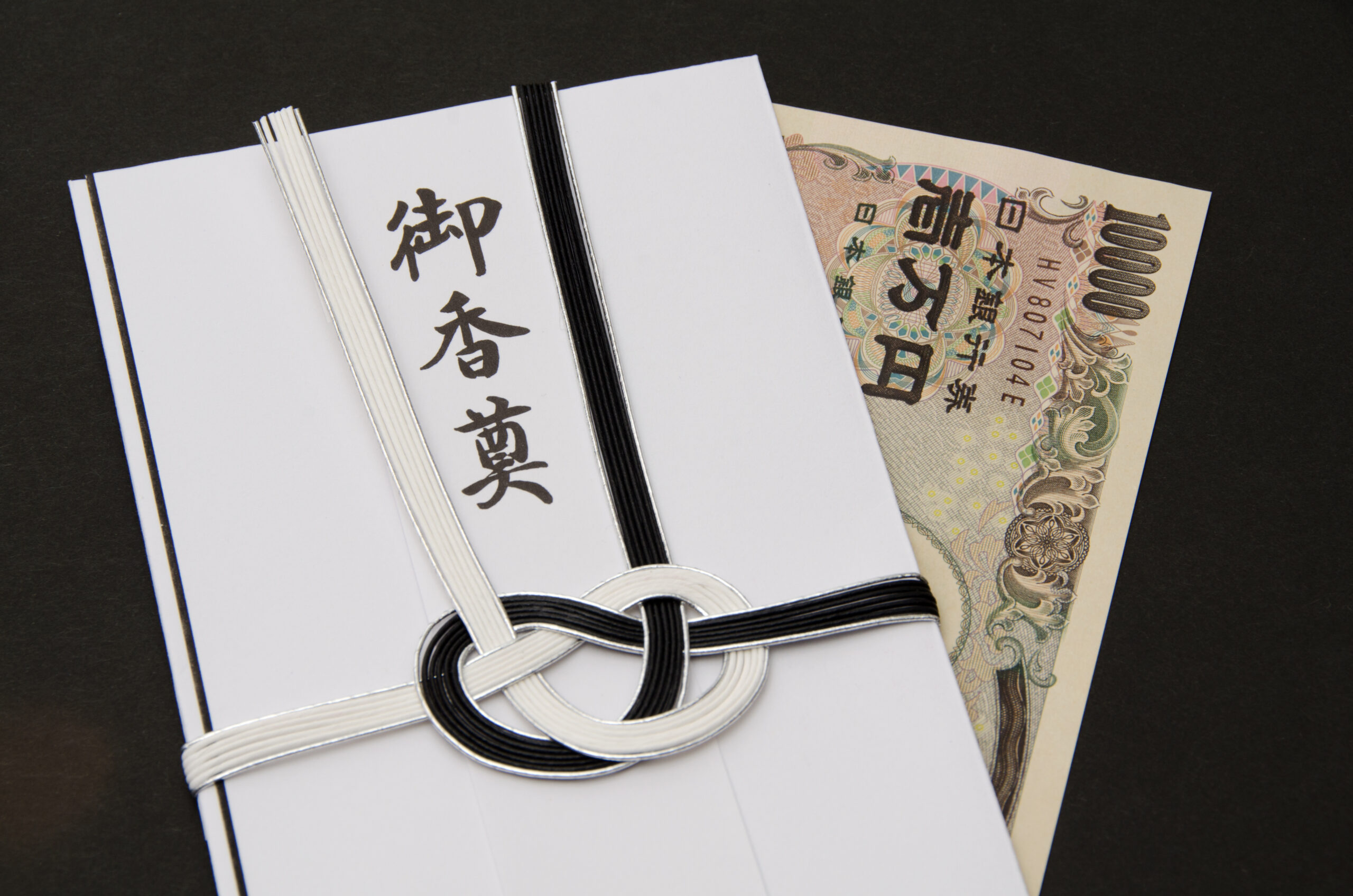

葬儀に参列する際に最も重要な持ち物の一つが、香典です。

香典は故人の霊前にお供えするもので、不祝儀袋に入れて持参します。

不祝儀袋は、宗派や金額によって適切なものを選ぶ必要があります。

一般的には、仏式では「御霊前」や「御仏前」、神式では「御玉串料」、キリスト教式では「お花料」などと表書きをします。

金額に見合った袋を選び、氏名や住所を丁寧に記入しましょう。

香典を包む袱紗(ふくさ)も忘れてはならないアイテムです。

袱紗の色は、紺や緑などの寒色系を選びます。

香典は袱紗に包んで持参するのがマナーです。

また、数珠も仏式葬儀では必須の持ち物です。

自身の宗派の数珠があればそれを持参し、なければ略式数珠でも構いません。

これらのアイテムは、急な帰省では準備し忘れることも多いので、早めに用意しておきましょう。

服装・身だしなみを整えるための持ち物

葬儀に参列する際の服装は、原則として喪服です。

男性はブラックスーツに白いワイシャツ、黒いネクタイ、黒い靴下、黒い靴を着用します。

女性はブラックフォーマルと呼ばれる黒いワンピースやアンサンブルに、黒いストッキング、黒いパンプスを着用します。

急な帰省で喪服の準備が難しい場合は、地味な色のビジネススーツやワンピースで代用することもありますが、その際は光沢のない素材で、肌の露出が少ないデザインを選びましょう。

アクセサリーは結婚指輪以外は原則として外し、付ける場合も真珠の一連ネックレス程度に留めます。

メイクは控えめに、髪はすっきりとまとめます。

これらの服装や身だしなみを整えるために、替えのストッキングやハンカチ、ヘアゴムやピン、そして最小限の化粧品なども忘れずに持参しましょう。

遠方からの移動で喪服にシワが寄るのが心配な場合は、ガーメントケースを利用したり、到着してからアイロンをかけたりする準備も必要です。

急な帰省にあると便利なアイテム

必須の持ち物以外にも、急な帰省や葬儀の場で「あってよかった」と感じる便利なアイテムがいくつかあります。

まず、携帯電話の充電器は必須です。

家族や親戚との連絡、交通機関の確認など、スマートフォンは情報収集の要となります。

モバイルバッテリーもあると、移動中や電波状況の悪い場所でも安心です。

また、急な体調不良に備えて、普段服用している薬や、頭痛薬、胃薬などの常備薬も必ず持参しましょう。

慣れない環境での疲れや緊張から体調を崩すこともあります。

さらに、小さめのメモ帳とペンがあると、葬儀の日程や連絡先、今後の手続きに関する情報などを控えるのに役立ちます。

予備のマスクやアルコール消毒液も、衛生対策として持っておくと安心です。

これらのアイテムは、かさばらずに持ち運べるものが多いので、バッグの片隅に入れておくと良いでしょう。

状況別・季節別で変わる持ち物の工夫と注意点

葬儀のための帰省は、突然決まることがほとんどです。

そのため、季節や現地の気候、あるいは一緒に帰省する家族の状況によって、持ち物を工夫する必要があります。

特に遠方からの移動や、慣れない環境での滞在となるため、季節に応じた体温調節や、同行者のケアに必要なアイテムを準備しておくことが大切です。

ここでは、冬場や夏場の帰省、小さな子供や高齢者との帰省、そして遠方からの帰省で荷物をコンパクトにまとめるコツなど、特定の状況下での持ち物について詳しく見ていきます。

それぞれの状況に合わせた準備をすることで、より安心して帰省し、故人を偲ぶことに専念できるでしょう。

冬場や夏場、季節に合わせた服装・持ち物対策

冬場の帰省は、寒さ対策が非常に重要です。

喪服の上に着るコートは、黒や地味な色のものを選びます。

ウールやカシミヤなどの暖かい素材が良いでしょう。

葬儀会場や移動中は暖房が効いていることが多いですが、屋外での移動や待機時には冷え込むため、マフラーや手袋、カイロなども準備しておくと安心です。

ただし、これらの小物も派手な色や柄は避け、落ち着いたものを選びましょう。

また、足元が冷えないように、厚手のストッキングや靴下を着用したり、ブーツを履いていき、会場でパンプスに履き替えたりする工夫も有効です。

一方、夏場の帰省は暑さ対策が不可欠です。

喪服は夏用のものでも暑さを感じやすいため、通気性の良い素材を選びましょう。

汗拭きシートや制汗剤、扇子や携帯用扇風機なども役立ちます。

ただし、葬儀中に音が出たり、周囲に迷惑をかけたりしないよう配慮が必要です。

また、日差しが強い場合は、日傘や帽子も必要ですが、葬儀の場にふさわしい地味なデザインのものを選びましょう。

いずれの季節も、体調を崩さないように、適切な服装と体温調節グッズを準備することが、安心して葬儀に参列するために大切です。

小さな子供や高齢者との帰省で特に必要なもの

小さな子供や高齢者と一緒に帰省する場合、持ち物には特別な配慮が必要です。

子供連れの場合、着替えやおむつ、ミルクや離乳食、普段使っているおもちゃや絵本などを忘れずに持参しましょう。

特に葬儀中は静かに過ごせるように、音の出ないおもちゃや、集中できる塗り絵などがあると助かります。

また、急な体調変化に備えて、子供用の体温計や常備薬、保険証や母子手帳なども必ず持って行きましょう。

高齢者と一緒に帰省する場合は、普段服用している薬や、使い慣れた杖や補聴器、入れ歯とそのケア用品などを忘れずに準備します。

移動中に疲れやすい場合は、クッションやブランケットなども役立ちます。

慣れない場所での転倒を防ぐために、履き慣れた靴や滑りにくい室内履きなども重要です。

また、水分補給をこまめに行えるように、飲み物や軽いおやつも持参すると良いでしょう。

同行者の状況に合わせて、必要なものをリストアップし、準備を進めることが、皆が安心して帰省するための鍵となります。

遠方からの帰省で荷物をコンパクトにするコツ

遠方からの帰省は、移動手段によっては荷物の量に制限がある場合があります。

特に飛行機を利用する場合などは、預けられる荷物のサイズや重量が決まっています。

限られた荷物で必要なものを全て持っていくためには、工夫が必要です。

まず、葬儀で着る喪服は、現地でレンタルするという選択肢もあります。

また、肌着や靴下、下着などは、着替えの回数を最小限に抑えるか、現地で購入することも検討できます。

かさばるタオル類やアメニティは、宿泊先のホテルや親戚宅で借りられるか確認してみましょう。

化粧品や洗面用具は、旅行用のミニサイズを活用したり、必要なものだけを厳選したりすることで、荷物を減らすことができます。

圧縮袋を利用して衣類をコンパクトにすることも効果的です。

また、数珠や袱紗、香典などは、忘れずに手荷物に入れておくようにしましょう。

本当に必要なものを見極め、無駄を省くことで、荷物をコンパクトにまとめ、スムーズな移動を実現できます。

忘れ物を防ぐための工夫と最終チェック

急な帰省で慌ただしく準備を進めていると、つい大切なものを忘れてしまうことがあります。

特に葬儀に関連する持ち物は、現地で簡単に手に入らないものも多いため、忘れ物は避けたいものです。

出発前にしっかりと確認を行い、忘れ物を防ぐための工夫を取り入れることが大切です。

ここでは、出発直前に再確認すべき項目や、荷造りの際に役立つアイデアをご紹介します。

これらの工夫を取り入れることで、安心して故郷へ向かうことができるでしょう。

出発前の確認リストと荷造りのコツ

忘れ物を防ぐためには、チェックリストを作成するのが最も効果的です。

この記事でご紹介した必須の持ち物や、状況別の持ち物などを参考に、自分自身の帰省に必要なものをリストアップしてみましょう。

リストを見ながら一つ一つ荷物を詰めていくことで、漏