葬儀に参列する際、「数珠は持っていくべき?」「どんな数珠を選べばいいの?」と悩む方は多いのではないでしょうか。

数珠は単なる装飾品ではなく、仏教の儀式において大切な意味を持つ法具です。

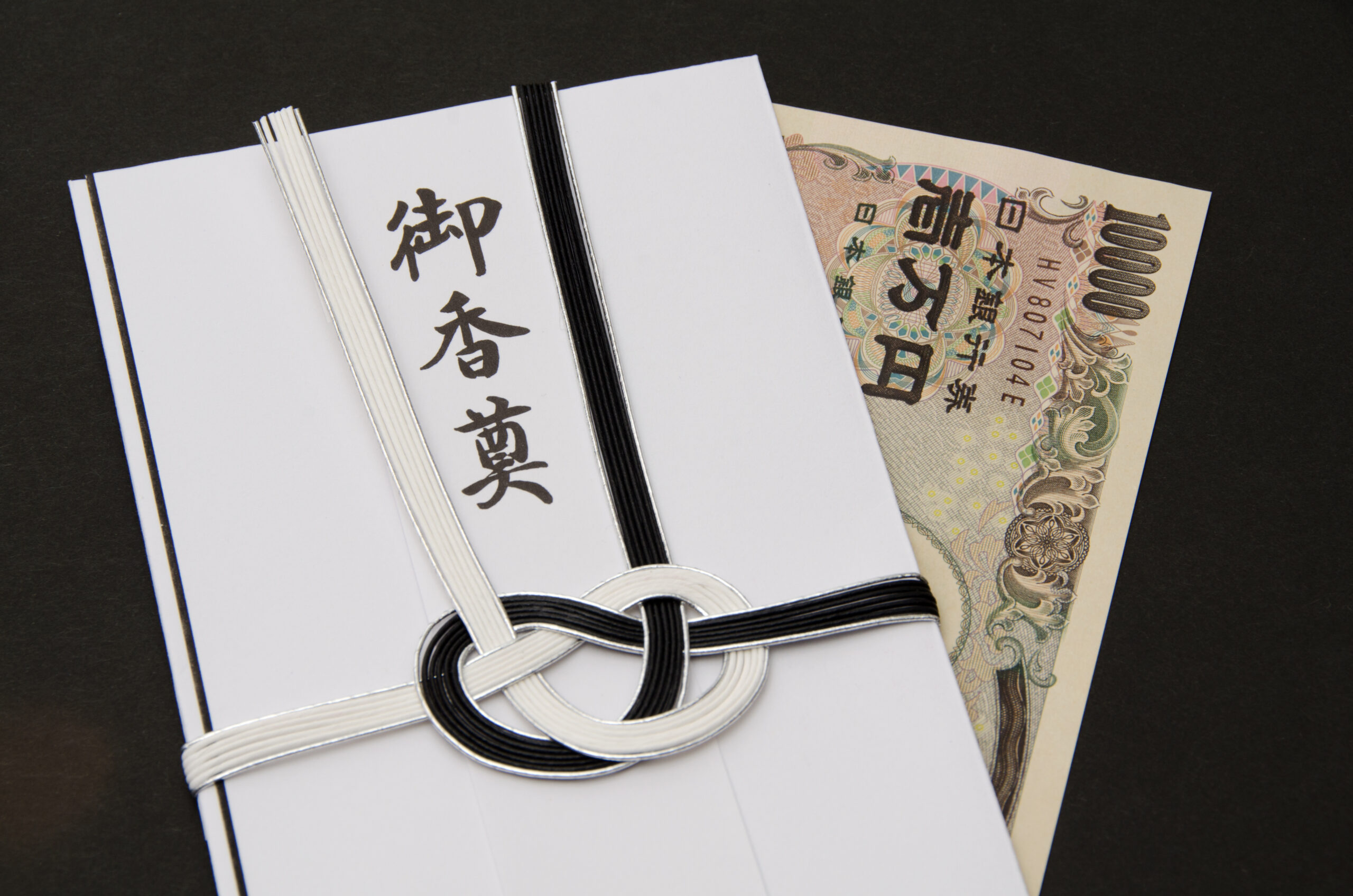

葬儀に持参する数珠選び方マナーを知ることは、故人への敬意を示すとともに、自身の心構えを整える上でも重要です。

この記事では、葬儀における数珠の役割から、宗派による違い、自分に合った数珠の選び方、そして葬儀での正しい持ち方やマナーまで、あなたが安心して葬儀に臨めるよう、数珠に関する疑問を一つずつ丁寧に解説していきます。

初めて数珠を持つ方、今の数珠で大丈夫か不安な方も、ぜひ最後までお読みください。

葬儀に数珠はなぜ必要?基本的な役割とマナー

葬儀の場で多くの人が手にしている数珠。

なぜ数珠を持参するのでしょうか。

その理由を知ることは、数珠を選ぶ上でも、また葬儀に参列する心構えとしても大切です。

数珠は仏教徒にとって非常に身近な法具であり、単なる持ち物ではなく、深い意味が込められています。

お葬式という厳粛な場にふさわしい数珠を持つことは、故人や遺族、そして仏様への敬意を示す行為と言えるでしょう。

また、数珠を持つことで心が落ち着き、故人を偲ぶ気持ちに集中できるという方も多くいらっしゃいます。

数珠は、持ち主の念が込められるとも言われており、自分自身の分身のような存在として大切に扱われます。

そのため、他人から借りたり貸したりすることは避けるべきだとされています。

数珠が持つ意味とお葬式での役割

数珠は「念珠」とも呼ばれ、その名の通り念仏を唱える際に数を数えるために使われたことが始まりとされています。

仏様を礼拝する際に手にすることで、煩悩を打ち消し、功徳を得られると考えられています。

数珠の玉の数は108個が基本とされていますが、これは人間が持つと言われる108の煩悩を表しているからです。

数珠を擦り合わせる音には、魔除けの効果があると信じられていた時代もあります。

お葬式という場では、数珠は故人の冥福を祈り、自身の心を清めるための道具として手にします。

合掌する際に数珠を持つことで、仏様や故人との繋がりを感じ、より真摯な気持ちで供養に臨むことができるのです。

数珠は、故人への供養と自分自身の心の平穏のために持つ、大切な法具なのです。

宗派による数珠の違いを知っておく

数珠には大きく分けて「略式数珠(片手数珠)」と「本式数珠(宗派別数珠)」があります。

本式数珠は、各宗派によって珠の数や房の形、持ち方などが細かく定められています。

例えば、真言宗や日蓮宗、浄土真宗など、宗派ごとに特徴的な形があります。

自分の家の宗派が分かっている場合は、その宗派の本式数珠を用意するのが最も丁寧な形とされています。

しかし、現代では、多くの人が宗派を問わずに使える略式数珠を持つことが一般的になっています。

略式数珠は珠の数が宗派の定めに縛られず、一連で作られているものが多く、持ち運びにも便利です。

もし自分の宗派が分からない場合や、様々な宗派の葬儀に参列する機会がある場合は、略式数珠を一つ持っていれば、基本的にどの宗派の葬儀でも失礼にあたることはありません。

ただし、浄土真宗では数珠の扱い方に独特の考え方があるため、気になる方は事前に確認しておくとより安心です。

宗派別の数珠は、その宗派の教えや歴史に深く根差した形をしており、それぞれの宗派の信徒にとっては非常に意味深いものです。

略式数珠が広く普及している現代においても、宗派の本式数珠を持つことは、自身の信仰心を形にする一つの方法と言えるでしょう。

葬儀で恥をかかない!自分に合った数珠の選び方

いざ数珠を用意しようと思っても、種類がたくさんあって迷ってしまうかもしれません。

葬儀という場にふさわしい数珠を選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

ここでは、自分に合った数珠を選ぶための具体的な方法をご紹介します。

数珠は一度購入すれば長く使うものですから、見た目の好みだけでなく、マナーに沿っているか、持ちやすいかなども考慮して選びましょう。

また、数珠は故人への敬意を示すためのものですから、派手すぎるものやカジュアルすぎるものは避けるのが一般的です。

故人やご遺族に失礼のないよう、落ち着いたデザインのものを選ぶように心がけましょう。

数珠は、単なる小物ではなく、あなたの気持ちを表す大切な道具です。

略式数珠と本式数珠、どちらを選ぶべきか

前述の通り、数珠には略式数珠と本式数珠があります。

本式数珠は特定の宗派に属している方が持つもので、珠の数や房の形、全体の作りがその宗派の教義に基づいて厳密に定められています。

例えば、真言宗の数珠は非常に複雑な構造をしていたり、浄土真宗の数珠は数え方が独特だったりします。

もしあなたが特定の宗派の熱心な信徒であり、今後もその宗派の儀式に多く参加する予定があるならば、本式数珠を持つことを検討しても良いでしょう。

一方、略式数珠は宗派を問わずに使える便利な数珠です。

珠が一連になっており、本式数珠に比べてシンプルでコンパクトなものがほとんどです。

現代では、ほとんどの葬儀において略式数珠を使用することが一般的であり、失礼にあたることはまずありません。

複数の宗派の葬儀に参列する可能性がある方や、特定の宗派に属していない方、あるいは本式数珠の扱いが難しいと感じる方は、略式数珠を選ぶのが賢明です。

略式数珠でも、素材や色、房の形など、様々な種類がありますので、ご自身の手に馴染むものを選ぶと良いでしょう。

男性向け・女性向け数珠の選び方の違い

数珠には、男性用と女性用で適したサイズやデザインがあります。

これは性別による手の大きさの違いや、身につけるものとしての社会的な慣習が影響しています。

男性用の数珠は、女性用と比べて珠のサイズがやや大きめ(主玉が10mm~13mm程度)で、全体的にしっかりとした作りになっていることが多いです。

素材としては、黒檀や紫檀といった木製のものや、虎目石などの天然石がよく選ばれます。

色合いも、茶系、黒系、紺系など、落ち着いたものが一般的です。

房の色も、本体と同系色か、より控えめな色が選ばれる傾向があります。

一方、女性用の数珠は、珠のサイズが小さめ(主玉が6mm~8mm程度)で、細身で繊細な印象のものが多く見られます。

素材は、水晶、瑪瑙、パール調のもの、あるいは星月菩提樹などが人気です。

色合いは、透明な水晶や淡い色合いのもの、あるいはピンクや藤色など、やや柔らかい印象の色も選ばれます。

ただし、葬儀の場ではあまりに明るすぎる色や派手なデザインは避けるのがマナーです。

房の色も、本体の色に合わせたものや、白、グレー、藤色などがよく使われます。

男性は大きめの珠で落ち着いた色合い、女性は小さめの珠で少し柔らかさのある色合いを選ぶのが一般的ですが、最も大切なのは、ご自身の手に馴染み、心を込めて故人を偲ぶ気持ちになれる数珠を選ぶことです。

素材や色、価格帯で後悔しないためのポイント

数珠の素材や色は非常に多様です。

素材には、木の実(菩提樹)、木材(黒檀、紫檀)、石(水晶、瑪瑙、翡翠、虎目石)、真珠などがあります。

それぞれに特徴や意味合いがあり、価格帯も大きく異なります。

例えば、菩提樹の実は古くから尊ばれており、魔除けや開運の意味を持つとされています。

水晶は透明で清らかさの象徴とされ、どんな場面でも使いやすい万能な素材です。

虎目石は金運や仕事運を高めると言われますが、葬儀で使う場合は派手すぎない色合いのものを選びましょう。

色は、基本的に黒、茶、紺、紫、グレーなどの落ち着いた色が葬儀には適しています。

女性用であれば、水晶やパール調の白、淡い藤色なども良いでしょう。

赤や黄色、緑などの鮮やかな色や、キラキラしすぎる装飾のあるものは避けるのが無難です。

価格帯は、素材や加工によって数百円の安価なものから数十万円、数百万円もする高級品まで幅広くあります。

プラスチック製であれば手頃な価格で購入できますし、天然石や貴重な木材を使ったものは高価になります。

葬儀で使う数珠として大切なのは、価格の高さではなく、故人を偲ぶ気持ちを持って丁寧に扱うことです。

安価な数珠でも、マナーを守って大切に使えば全く問題ありません。

初めて数珠を持つ方や、手軽なものを用意したい方は、数千円~1万円程度の略式数珠で、落ち着いた素材や色のものを選ぶのがおすすめです。

お店の人に相談しながら、ご自身の手に馴染む一本を見つけると良いでしょう。

数珠の持ち方・使い方と葬儀での注意点

数珠を用意したら、次は正しい持ち方や使い方を知っておく必要があります。

せっかく適切な数珠を選んでも、扱い方を知らないと不安になってしまうかもしれません。

葬儀の場では、焼香や読経、合掌など、数珠を使う機会が何度かあります。

それぞれの場面でどのように数珠を持てば良いのか、基本的なマナーを身につけておきましょう。

また、うっかり数珠を忘れてしまった場合や、持っていない場合の対処法についても解説します。

数珠の扱い方を事前に知っておけば、葬儀の場で落ち着いて行動することができます。

数珠は単に手に持つだけでなく、その持ち方一つにも意味が込められています。

正しい方法で数珠を持つことで、より丁寧な供養の気持ちを表すことができるでしょう。

葬儀での正しい数珠の持ち方・合掌の作法

葬儀における数珠の持ち方は、主に合掌する際に重要になります。

最も一般的な略式数珠の持ち方は、まず数珠を二重にして左手の親指以外の四指にかけ、房を手のひら側に垂らす方法です。

そして、そのまま両手を合わせて合掌します。

このとき、数珠は手のひらの中で軽く挟むような形になります。

宗派によっては、数珠を一重にして左手の親指と人差し指の間にかけ、房を下に垂らす持ち方や、両手の親指以外の四指にかけて房を両手の間に垂らす持ち方など、様々な作法があります。

しかし、宗派を問わず使える略式数珠の場合は、二重にして左手にかけ、合掌する際に手のひらで挟む持ち方が最も広く行われており、失礼にあたることはありません。

焼香をする際など、片手で数珠を持つ場合は、左手に数珠をかけておき、右手で抹香をつまむのが一般的です。

左手は仏様の清らかな世界を表し、右手は私たちの世界を表すと言われているため、数珠は左手で扱うのが基本とされています。

合掌する際は、指先を揃え、胸の前で自然に両手を合わせます。

数珠は手のひらの中で滑り落ちないように、しかし力を入れすぎずに優しく挟むように持ちましょう。

数珠を忘れた・持っていない場合の対処法

もし葬儀に参列する際に数珠を忘れてしまった、あるいは元々持っていない場合はどうすれば良いでしょうか。

「数珠がないと失礼なのでは?」と不安になるかもしれませんが、ご安心ください。

数珠は必須の持ち物ではありません。

最も大切なのは、故人を悼み、供養する気持ちです。

数珠を持っていなくても、心を込めて合掌し、故人の冥福を祈れば、それが何よりの供養になります。

どうしても気になる場合は、斎場によっては数珠を貸し出している場合や、簡易的な数珠を販売している場合もあります。

また、葬儀が行われる場所の近くの仏具店やコンビニエンスストア、100円ショップなどで急遽購入することも可能です。

ただし、急ぎで購入する場合は、あまり種類を選べない可能性が高いです。

もし可能であれば、事前に仏具店などで落ち着いたデザインの略式数珠を用意しておくのがおすすめです。

数珠を忘れたからといって、他の参列者から借りることは避けるべきです。

数珠は持ち主の念が込められるとされる個人的な法具であり、貸し借りには適さないと考えられています。

数珠が手元にない場合でも、慌てずに、心を込めて手を合わせることが最も重要です。

数珠の保管方法と手入れ

数珠は大切な法具ですから、使わない時も適切に保管し、手入れをすることで長く良い状態を保つことができます。

数珠は、そのままバッグやポケットに入れるのではなく、数珠袋に入れて持ち運んだり保管したりするのがおすすめです。

数珠袋に入れることで、数珠の珠や房が傷つくのを防ぎ、埃や汚れからも守ることができます。

数珠袋は、金襴やちりめんなど様々な素材やデザインのものがあり、数珠とセットで販売されていることも多いです。

自宅での保管場所としては、直射日光の当たらない、湿気の少ない場所を選びましょう。

桐箱に入っている場合は、そのまま桐箱に入れて保管するのが最も良い方法です。

桐箱は湿度を適切に保つ効果があるため、数珠の素材によっては桐箱での保管が推奨されます。

数珠の手入れについては、素材によって異なりますが、基本的に乾いた柔らかい布で優しく拭く程度で十分です。

木製や天然石のものは、水洗いは避けましょう。

房が乱れてしまった場合は、蒸気を当てて整える方法もありますが、素材によっては傷む可能性があるので注意が必要です。

数珠を大切に扱うことは、仏様や故人への敬意にも繋がります。

定期的に状態を確認し、適切な方法で保管・手入れを行いましょう。

まとめ

葬儀に持参する数珠は、単なる持ち物ではなく、故人を偲び、供養する心を形にする大切な法具です。

数珠を持つことで、私たちは仏様との繋がりを感じ、自身の心を落ち着かせることができます。

宗派によって本式数珠は異なりますが、現代では宗派を問わずに使える略式数珠を持つことが一般的であり、ほとんどの葬儀で失礼にあたることはありません。

自分に合った数珠を選ぶ際は、男性用・女性用の違いや、素材、色、価格帯などを考慮しますが、最も重要なのは、ご自身の手に馴染み、心を込めて故人を悼む気持ちになれる一本を選ぶことです。

派手すぎるものやカジュアルすぎるものは避け、落ち着いたデザインのものを選びましょう。

葬儀での数珠の持ち方は、略式数珠であれば二重にして左手にかけ、合掌する際に手のひらで挟むのが一般的なマナーです。

もし数珠を忘れたり持っていなかったりしても、数珠は必須ではありません。

最も大切なのは故人を想う気持ちですから、心を込めて合掌しましょう。

数珠は、一度手に入れたら長く大切に使うものです。

適切な保管方法や手入れをすることで、数珠を良い状態に保ち、次の機会にも気持ちよく使うことができます。

この記事を通して、あなたが数珠に関する不安を解消し、安心して葬儀に臨める一助となれば幸いです。

故人への最後の挨拶となる大切な場に、心を込めて数珠を携えて参列しましょう。