多くの方にとって、葬儀は人生でそう何度も経験することではありません。

そのため、いざという時に何から始めれば良いのか、どのような費用がかかるのか、特にお寺に払う費用については不透明で不安に感じやすいものです。

読経や戒名に対するお布施、その他にもかかる費用があるのか、その相場はどれくらいなのか。

こうした疑問や心配を抱えるのは当然のことです。

この記事では、葬儀でお寺に払う費用相場と内訳について、具体的に分かりやすく解説していきます。

事前に正しい知識を得ることで、安心して故人様をお見送りするための準備を進めていきましょう。

葬儀でお寺に払う費用の全体像と相場

葬儀を行う際、多くのケースでお寺や僧侶にお世話になります。

故人様の成仏を願う読経や、仏弟子としての名前である戒名を授けていただくことなど、その役割は非常に重要です。

しかし、それらに対していくらお支払いすれば良いのか、どのように決まるのか、初めての経験では戸惑うことが多いでしょう。

お寺に支払う費用は、一般的に「お布施」という言葉で一括りにされがちですが、実際にはいくつかの要素で構成されています。

その全体像と一般的な相場を知ることは、葬儀の準備を進める上で非常に役立ちます。

費用相場は地域や宗派、寺院との関係性、葬儀の規模などによって大きく変動するため、あくまで目安として捉えることが大切です。

大切なのは、お寺や僧侶への感謝の気持ちを表すことであり、金額はその気持ちの表れの一つと考えられています。

お布施だけじゃない?お寺に支払う費用の種類

葬儀でお寺に支払う費用は、一般的に「お布施」と呼ばれるものが中心となりますが、それ以外にもいくつかの種類があります。

まず最も大きな割合を占めるのが、読経に対する「お布施(読経料)」です。

これは、通夜や葬儀・告別式で僧侶に読経していただいたことへの感謝の気持ちとしてお渡しするものです。

次に、故人様に授けていただく「戒名料」があります。

戒名は仏の世界での新しい名前であり、その位階によって費用が異なります。

さらに、僧侶が寺院から葬儀会場まで移動する際にかかる交通費相当として「御車代」、葬儀後の会食(精進落としなど)に僧侶が同席されない場合にお渡しする「御膳料」があります。

これらは実費やおもてなしの意味合いが強い費用です。

また、葬儀の場ではないですが、新しくお墓を建てた際の開眼供養(魂入れ)や、納骨の際にもお寺にお願いすることがあり、その際にもお布施などをお渡しするのが一般的です。

これらの費用すべてを合わせて、葬儀でお寺に支払う費用となります。

宗派や地域による費用相場の違い

お寺に支払う費用相場は、宗派や地域によって差が見られます。

例えば、浄土真宗では「戒名」という概念がなく、「法名」が授けられます。

そのため、他の宗派とは費用体系が異なる場合があります。

宗派ごとの教義や慣習の違いが、費用にも影響を与えることがあるのです。

また、地域による物価の違いや、その土地ならではの慣習も相場に影響します。

都市部では全体的に費用が高くなる傾向がある一方、地方では比較的抑えられるケースも見られます。

さらに、同じ地域内でも、寺院の格式や規模によって相場が異なることもあります。

宗派や地域の一般的な相場感を事前に調べておくことは、準備を進める上で参考になります。

ただし、あくまで一般的な傾向であり、個別の寺院によって考え方が異なるため、最終的には直接お寺に確認することが最も確実です。

相場より費用が高くなる・安くなるケース

お寺に支払う費用は、一般的な相場があるとはいえ、様々な要因によって変動します。

費用が高くなるケースとしては、まず戒名の位階が高い場合が挙げられます。

故人の生前の信仰心や社会への貢献度などによって戒名の位階は決まりますが、位が高いほど戒名料も高くなる傾向にあります。

また、通夜、葬儀・告別式、火葬場での読経など、僧侶にお願いする読経の回数が多い場合や、葬儀の日数が長い場合も費用は高くなります。

さらに、特別な法要をお願いしたり、寺院の格式が高かったりする場合も費用が増える要因となり得ます。

一方、費用が安くなるケースとしては、戒名の位階を控えめにする場合や、一日葬など読経の回数が少ない葬儀形式を選択した場合が考えられます。

家族葬など小規模な葬儀は、参列者が少ないためお寺への御車代や御膳料が抑えられることにもつながります。

また、長年お世話になっている菩提寺との関係性が深い場合や、寺院の規模が小さい場合も、相場より費用が抑えられるケースがあります。

お寺に払う費用の具体的な内訳とそれぞれの意味

葬儀でお寺に払う費用は、いくつかの項目に分かれています。

それぞれの項目には異なる意味合いがあり、その内訳を知ることは、費用に対する理解を深める上で重要です。

主な内訳としては、読経などに対する「お布施」、故人に授けられる「戒名料」、僧侶の交通費である「御車代」、会食に参加されない場合の「御膳料」などがあります。

これらの費用は、単にサービスへの対価として支払うというよりは、僧侶の労苦への感謝や、寺院の維持運営、そして故人の供養に対する気持ちとしてお渡しするという側面が強いことを理解しておく必要があります。

それぞれの費用の具体的な内容や相場感を知ることで、葬儀の準備をよりスムーズに進めることができるでしょう。

読経料(お布施)は「感謝の気持ち」

「お布施」と聞くと、読経や法要に対する対価だと思われがちですが、本来お布施は、僧侶の修行や寺院の維持運営に対して、施主が自らの財の中から仏法のために喜捨する「感謝の気持ち」を表すものです。

読経はその感謝の気持ちを受け取るきっかけの一つであり、金額は布施をする側の気持ちによって決まるものとされています。

しかし、実際にはある程度の相場が存在します。

葬儀形式によって読経の回数や時間が異なるため、お布施の相場も変動します。

例えば、一般葬の場合は通夜と葬儀・告別式の両方で読経があるため、家族葬や一日葬(通夜がない)よりも高くなる傾向があります。

宗派や地域によっても相場は異なりますが、一般的に30万円から50万円程度が一つの目安とされることが多いようです。

ただし、これはあくまで目安であり、経済状況に応じて無理のない範囲で包むことが大切です。

金額に迷う場合は、葬儀社やお寺に直接相談してみるのが良いでしょう。

戒名料は「仏弟子としての名前」への対価

戒名とは、故人が仏の世界に入り、仏弟子となった証として授けられる名前です。

生前の名前(俗名)とは異なり、仏門に入った者だけが持つことを許される尊い名前とされています。

戒名は、故人の生前の行いや信仰心、社会への貢献度などを考慮して、お寺の住職によって授けられます。

戒名にはいくつかの位階があり、その位階が高くなるほど、戒名料も高くなる傾向があります。

例えば、「信士・信女」「居士・大姉」「院号」といった位階があり、一般的には信士・信女が最も一般的で費用も抑えられます。

院号は最も位が高く、費用も高額になることが多いです。

戒名料の相場は、位階によって大きく異なり、信士・信女で20万円~50万円程度、居士・大姉で50万円~80万円程度、院号では100万円以上となることも珍しくありません。

ただし、これも寺院や地域によって幅があります。

戒名料は、単に名前をつけることへの対価というだけでなく、戒名を授けるための僧侶の修行や、仏法の功徳を故人に回向することへの感謝という意味合いも含まれています。

費用を抑えたい場合は、戒名の位階についてお寺に相談できることもありますし、葬儀前に生前戒名を授けてもらうという選択肢もあります。

御車代・御膳料は「実費やおもてなし」

御車代と御膳料は、お布施や戒名料とは少し性質が異なります。

これらは、僧侶の交通費や食事代に代わるものとしてお渡しする費用です。

御車代は、僧侶が寺院から葬儀会場や火葬場などへ移動する際にかかる交通費相当としてお渡しします。

自家用車で来られる場合でも、ガソリン代や駐車場代、そして移動にかかる時間や労力への配慮としてお渡しするのが一般的です。

金額は距離によって異なりますが、一般的に5千円から1万円程度が目安とされています。

遠方から来てもらう場合は、実費に加えて心ばかりの金額を上乗せすることもあります。

御膳料は、葬儀後の精進落としなどの会食に僧侶が同席されない場合にお渡しするものです。

本来は席に座って食事をしていただくところを、時間の都合などで辞退された場合などに、食事の代わりとしてお渡しします。

こちらも一般的に5千円から1万円程度が目安です。

ただし、寺院によっては御車代や御膳料を辞退されることもあります。

その場合は無理にお渡しせず、感謝の気持ちを言葉で伝えることが大切です。

その他の費用(開眼供養、納骨など)

葬儀が終わった後も、四十九日法要や一周忌、三回忌といった年忌法要、そしてお墓への納骨など、お寺にお世話になる機会は多くあります。

これらの法要や供養をお願いする際にも、お布施(読経料)や御車代、御膳料をお渡しするのが一般的です。

これらの費用は、葬儀の際のお布施に比べると相場は低いことが多いですが、法要の規模や回数によって変動します。

例えば、四十九日法要は故人が仏様になる大切な節目とされており、一周忌や三回忌も同様に重要な法要です。

これらの法要には親族が集まることも多く、お寺にお願いする内容も多岐にわたるため、それなりのお布施が必要になります。

また、新しくお墓を建てた際や、仏壇・位牌を新調した際には、魂を入れる「開眼供養(かいげんくよう)」をお願いすることがあります。

逆にお墓を閉じたり、仏壇を処分したりする際には「閉眼供養(へいがんくよう)」をお願いします。

これらの供養にもお布施が必要です。

寺院によっては、お寺の建物の修繕費や行事費として「寄付」をお願いされることもありますが、これはあくまで任意であり、強制されるものではありません。

お寺への費用の渡し方と注意点

葬儀でお寺に支払う費用は、その性質上、金額を直接尋ねたり、渡すタイミングや方法に迷ったりすることがあります。

失礼なく、感謝の気持ちを込めてお渡しするためには、いくつかのマナーや注意点を知っておくと安心です。

いつ、どのような封筒で、どのように渡すのが適切なのか、また費用についてお寺に相談しても良いのか、といった疑問に答えます。

特に、菩提寺がない非檀家の場合など、お寺との関係性が薄い場合は、こうしたマナーを知っておくことがより重要になります。

丁寧な言葉遣いと、感謝の気持ちを伝えることが、お寺との良好な関係を築く上で最も大切です。

お布施などを渡すタイミングと適切な方法

お布施や戒名料、御車代、御膳料などを渡すタイミングは、一般的に葬儀前か葬儀後です。

葬儀前であれば、通夜や葬儀の打ち合わせの際、または葬儀が始まる前に控室などで僧侶に挨拶するタイミングで渡すことが多いです。

葬儀後であれば、葬儀・告別式が終わった後、精算を済ませる際や、初七日法要などを終えた後にお渡しするのが一般的です。

明確な決まりはありませんが、葬儀が始まる前にお渡しすると、お寺側も安心して準備に取り掛かれるというメリットがあります。

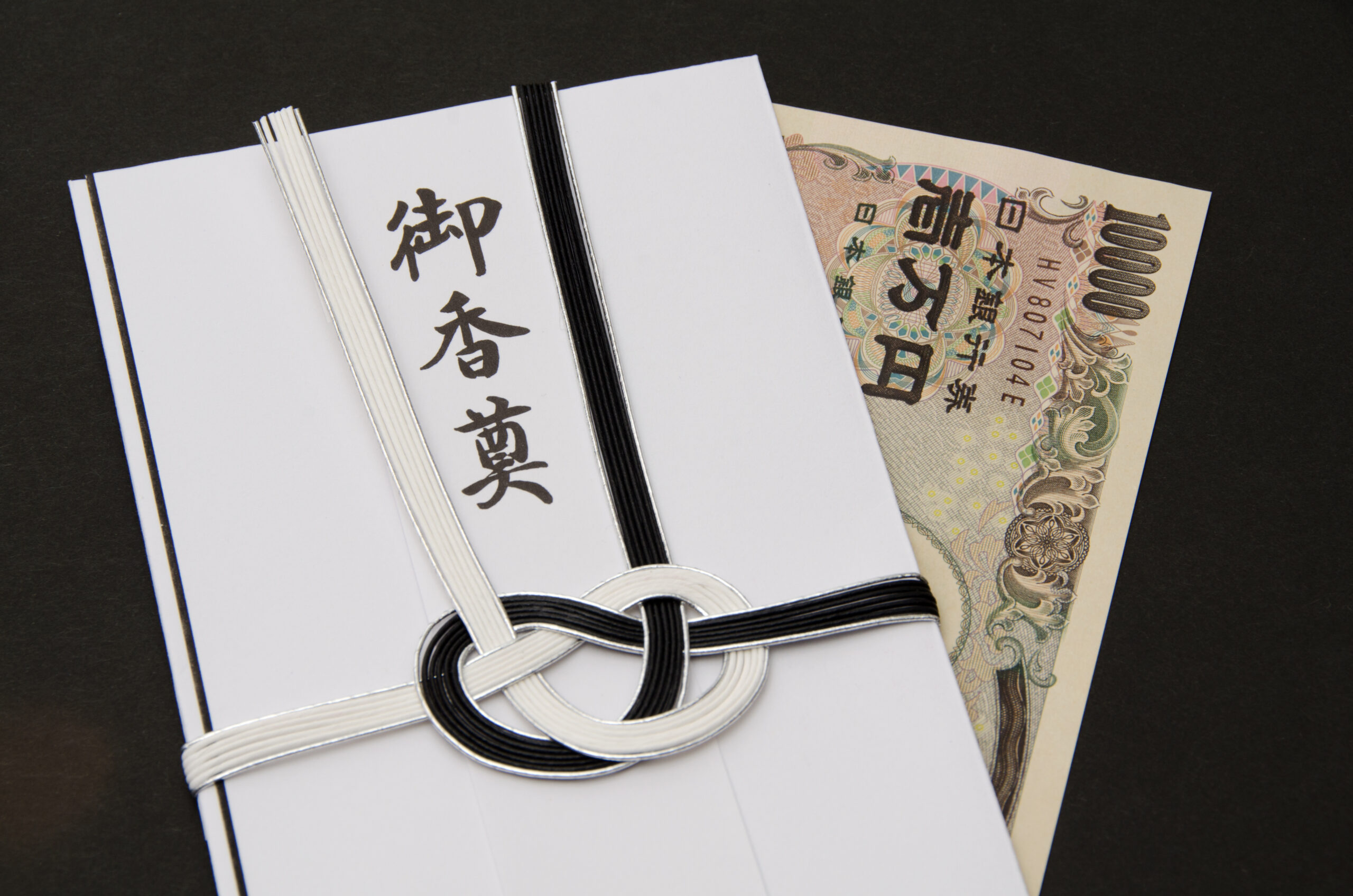

渡す際には、奉書紙で包むか、白い無地の封筒を使用するのが正式なマナーです。

不幸があった際に使用する不祝儀袋は