突然の訃報に接したとき、悲しみと共に「何を準備すれば良いのだろう」という不安に襲われる方は少なくありません。

特に葬儀への参列経験が少ない場合、持ち物一つをとっても迷うことが多いものです。

服装はこれで良いのか、香典はいくら包むべきか、数珠は必要かなど、考え始めるときりがありません。

この記事では、そうした不安を少しでも和らげ、落ち着いて故人を見送るための葬儀持ち物チェックリスト完全版を作成しました。

参列する立場や状況によって必要なものは変わってきますので、ご自身の状況に合わせて必要なものを確認し、安心して葬儀に臨めるよう準備を進めましょう。

葬儀に参列する際に必要な持ち物とは?基本の準備

葬儀に参列する際に、まず最初に頭に浮かぶのが「何を持っていけば良いのか」という疑問でしょう。

ここでは、参列者として最低限必要な基本的な持ち物について詳しく解説します。

これらのアイテムは、宗派や地域の慣習に関わらず、多くの葬儀で必要とされるものです。

事前にしっかりと準備しておくことで、当日の慌ただしさを軽減し、故人との最期の時間を心穏やかに過ごすことができます。

必ず持参したい必需品とその選び方

葬儀に参列する上で、最も基本的な必需品はいくつかあります。

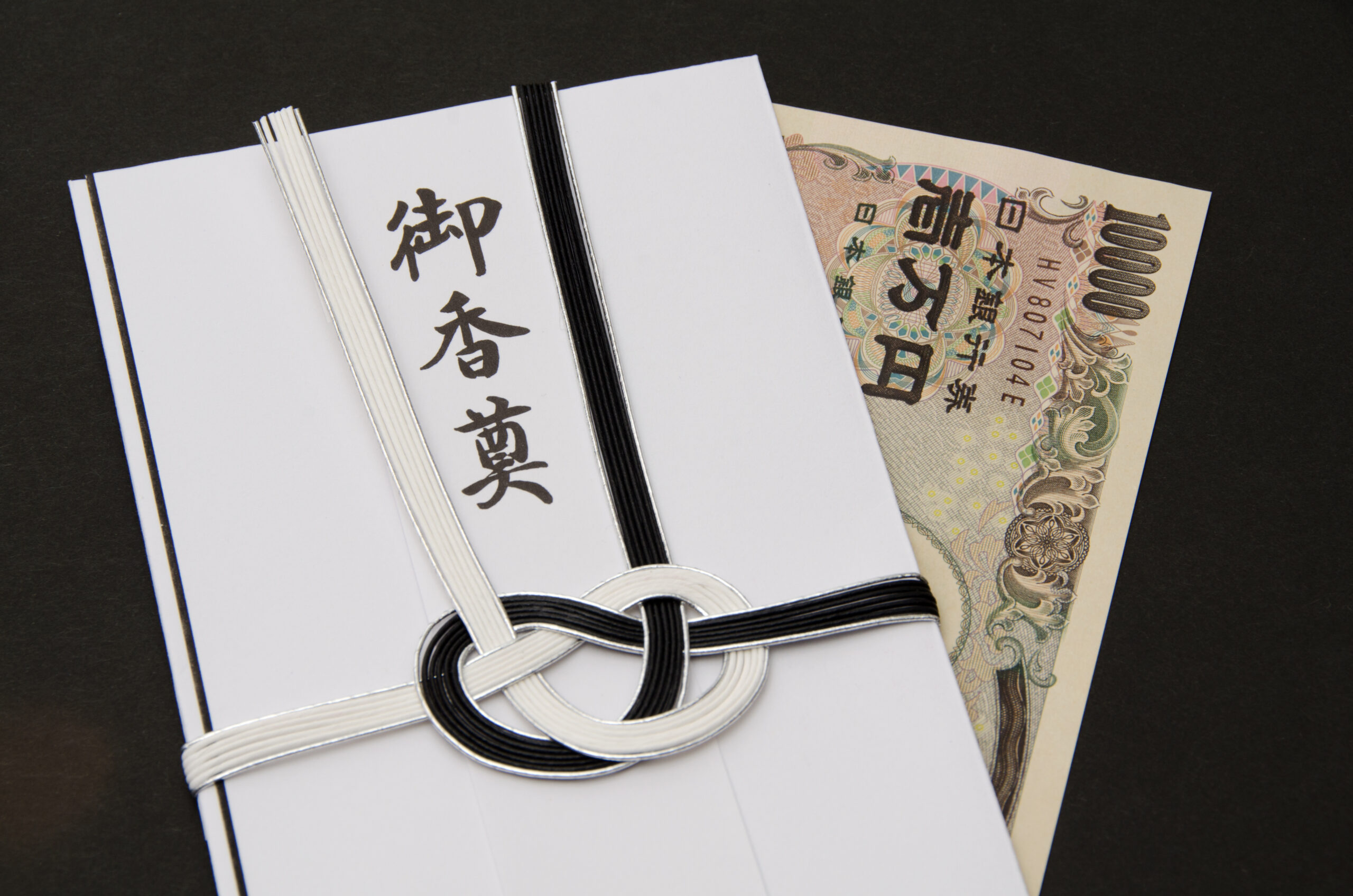

まず、香典です。

故人への弔意を示す大切なものであり、適切な金額を不祝儀袋に包んで持参します。

金額は故人との関係性や自身の年齢によって異なりますが、一般的には故人の冥福を祈り、遺族の負担を少しでも軽減するという意味合いがあります。

不祝儀袋の選び方や書き方にもマナーがありますので、事前に確認しておきましょう。

例えば、薄墨の筆ペンを使用するのが一般的です。

次に、数珠です。

数珠は念珠とも呼ばれ、仏式の葬儀においては必需品とされています。

宗派によって形や持ち方が異なりますが、自身の宗派の数珠を持参するのが基本です。

もし自身の宗派が分からない場合や、特定の宗派を持たない場合は、略式数珠を用意しておくと良いでしょう。

数珠は貸し借りするものではないため、一人一つ準備が必要です。

また、ハンカチも必須です。

涙を拭うためだけでなく、焼香の際に膝の上に広げるなど、様々な場面で使用します。

色は白や黒、または地味な色合いのものを選びましょう。

レースや刺繍が派手なものは避けるのが無難です。

これらの必需品は、葬儀に参列する上で故人や遺族への敬意を示すためにも、必ず準備しておきたいものです。

服装・身だしなみに関する持ち物の注意点

葬儀における服装は、故人や遺族への敬意を示す上で非常に重要です。

男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマルが基本となります。

これらの服装に合わせて必要となる持ち物や注意点があります。

まず、靴です。

男性は黒の革靴、女性は黒のパンプスを選びます。

光沢のある素材や装飾が多いものは避けるべきです。

女性の場合、ヒールの高さは控えめなものを選び、ミュールやサンダルは避けてください。

次に、バッグです。

黒色のシンプルなデザインのバッグを選びます。

布製や革製など素材に決まりはありませんが、派手な装飾やブランドロゴが目立つものは避けるのがマナーです。

荷物が多い場合は、サブバッグとして黒色のシンプルなトートバッグなどを用意すると便利です。

ただし、受付時にはメインの小さなバッグだけを持つようにし、大きな荷物はクロークに預けるか、邪魔にならない場所に置くように配慮しましょう。

また、アクセサリーは結婚指輪以外は基本的に外すのがマナーですが、女性の場合、一連のパールのネックレスとイヤリングであれば着用が許容されています。

ただし、二連以上のものや、華美なデザインのものは避けましょう。

メイクは控えめに、ナチュラルメイクを心がけます。

髪型もすっきりとまとめ、長い髪は結ぶのが基本です。

ヘアゴムやヘアピンなども、黒色のシンプルなものを用意しておくと安心です。

これらの身だしなみに関する持ち物や配慮は、故人を偲ぶ場にふさわしい装いを整えるために欠かせません。

特に夏場は制汗シートや扇子(ただし使用する際は周囲に配慮が必要)など、冬場は黒色のコートやカイロなど、季節に応じた防寒・暑さ対策グッズも持ち物に加えると良いでしょう。

ただし、コートは式場に入る前に脱ぐのがマナーです。

香典に関する準備とマナー

香典は、故人への弔意を表し、遺族の負担を軽減するための大切な心遣いです。

香典に関する準備とマナーについて詳しく見ていきましょう。

まず、香典を包む不祝儀袋の選び方です。

一般的に、仏式の葬儀では蓮の絵柄が入ったものや、白無地のものを使用します。

表書きは「御霊前」とするのが一般的ですが、浄土真宗では「御仏前」とします。

宗派が分からない場合は「御霊前」としておくのが無難です。

水引は黒白または双銀の結び切りを選びます。

金額に応じて袋の大きさや水引の本数が変わることもありますので、適切なものを選びましょう。

次に、香典に包むお金です。

新札は不幸を予期していたかのように思われる可能性があるため、避けるのがマナーです。

かといって、あまりに汚れていたり破れていたりするお札も失礼にあたります。

手元に新札しかない場合は、一度折り目をつけてから包むという配慮もできます。

金額は、故人との関係性や自身の年齢によって異なりますが、一般的には故人の冥福を祈る気持ちを込めて、無理のない範囲で包みます。

四や九といった数字は「死」「苦」を連想させるため、避けるのが一般的です。

例えば、友人や知人の場合は5千円~1万円、親族の場合は1万円~10万円以上と、関係性によって大きく幅があります。

香典袋には、氏名と住所を楷書で丁寧に記入します。

複数人で連名にする場合は、目上の方の名前を右から順番に書くのがマナーです。

香典は袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが丁寧な渡し方です。

袱紗の色は、慶弔両用であれば紫色、弔事用であれば紺色や灰色、深緑色など寒色系のものを選びます。

受付で香典を渡す際は、袱紗から取り出し、相手から見て正面になるように向きを変えて両手で差し出します。

この一連の動作は、故人や遺族への敬意を示す大切なマナーです。

香典に関する適切な準備と丁寧な渡し方を心がけることで、故人を偲ぶ気持ちをより一層伝えることができます。

立場別・状況別で変わる葬儀の持ち物

葬儀の持ち物は、参列者としてだけでなく、遺族や親族として、あるいは遠方から駆けつける場合や小さなお子さんを連れて行く場合など、その立場や状況によって必要なものが大きく変わってきます。

ここでは、それぞれの状況に応じた持ち物の違いや、特に気をつけるべき点について詳しく解説します。

自身の状況に合わせて必要なものを確認し、遺漏なく準備を進めることが大切です。

例えば、遺族側は参列者には不要な様々な書類や手続きに関するものが必要になりますし、遠方からの参列は移動に必要なものも加わります。

それぞれの立場や状況を考慮した準備をすることで、当日の負担を減らすことができます。

遺族・親族としての持ち物で気をつけること

遺族や親族は、参列者として故人を偲ぶだけでなく、葬儀の運営側としての役割も担います。

そのため、一般の参列者とは異なる持ち物や準備が必要です。

まず、印鑑は必須です。

死亡届の提出や、葬儀に関する契約手続きなどで必要になる場合があります。

実印や認印など、どのような印鑑が必要になるか事前に確認しておくと良いでしょう。

また、故人の写真も準備しておきましょう。

遺影として使用する写真や、故人の人となりが分かるような写真を複数枚用意しておくと、葬儀社との打ち合わせでスムーズに選ぶことができます。

最近はデジタルデータでの提出を求められることも多いため、写真だけでなくデータも用意しておくと便利です。

遺族は、参列者から香典を受け取ることが多いため、香典帳を用意しておくと、後々の香典返しや弔問客の管理に役立ちます。

受付を親族が行う場合は、筆記用具や電卓、お釣りの準備なども必要になります。

これらの「受付セット」を事前に誰が担当するか、何が必要かリストアップしておくと、当日の混乱を防げます。

遺族は、通夜から葬儀・告別式、火葬、初七日法要と一連の流れを通して喪服を着る時間が長くなります。

替えのストッキングや靴下、体調を整えるための常備薬なども忘れずに持参しましょう。

また、葬儀社との打ち合わせ内容を記録するための筆記用具とメモ帳も手元に置いておくと安心です。

故人の保険証や年金手帳など、今後の手続きに必要な書類の一部を携帯しておく場合もありますが、貴重品管理には十分注意が必要です。

遺族としての持ち物は多岐にわたりますが、葬儀社と密に連携を取りながら、必要なものを確認していくことが重要です。

遠方からの参列者が用意するもの

遠方から葬儀に駆けつける場合、通常の持ち物に加えて移動や宿泊に必要なものが加わります。

まず、交通手段の手配が必要です。

飛行機、新幹線、車など、移動手段に応じてチケットやETCカードなどを準備します。

急な訃報の場合、交通機関の予約が取りにくいこともありますので、早めに手配することが大切です。

次に、宿泊先の手配です。

通夜と告別式に参列する場合、一泊以上の宿泊が必要になることが多いでしょう。

葬儀会場の近くや、移動に便利な場所で宿泊先を確保します。

ホテルや旅館を予約する際は、キャンセル規定なども確認しておくと安心です。

宿泊に必要な持ち物としては、着替え(喪服以外の普段着も必要になる場合があります)、洗面用具、常備薬などが挙げられます。

特に冬場や夏場は、気候に合わせた上着や体温調整ができる服装を用意しましょう。

移動中に読むものや、待ち時間に時間をつぶせるものなど、暇つぶしになるものもあると良いかもしれません。

また、遠方からの参列の場合、香典とは別に御供物料を包むこともあります。

これは、遠方から駆けつけることへの労いや、故人への供養の気持ちを表すものです。

地域や親族間の慣習によって異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

さらに、葬儀後の会食(精進落としなど)に参加する場合、長時間座っていることになります。

足元が冷えやすい方は、厚手の靴下などを余分に持参するのも良いかもしれません。

遠方からの参列は体力も使いますので、体調管理にも気を配り、必要なものをしっかりと準備して臨みましょう。

子供を連れて参列する場合の持ち物

小さなお子さんを連れて葬儀に参列する場合、大人とは別に用意すべき持ち物がたくさんあります。

子供が飽きたりぐずったりしないように、また周囲に迷惑をかけないようにするための配慮が必要です。

まず、子供用の喪服です。

学校指定の制服があればそれが最もふさわしい服装ですが、ない場合は黒や紺、グレーなどの地味な色合いの服装を選びます。

靴も黒や落ち着いた色のものを用意しましょう。

次に、おむつやおしりふき、着替えは必須です。

特に小さなお子さんの場合、いつ汚してしまうか分からないため、多めに用意しておくと安心です。

また、飲み物やおやつも忘れずに持参しましょう。

ただし、音が出たり、匂いが強かったりするものは避けるべきです。

個包装でつまめるようなものが便利です。

子供が退屈しないように、音の出ない絵本やおもちゃを用意しておくと良いでしょう。

タブレットなどで動画を見せる場合は、必ずイヤホンを使用させ、音漏れには十分注意が必要です。

葬儀中、子供が騒いでしまう可能性がある場合は、すぐに席を立てるように出入り口に近い席に座るなどの配慮も必要です。

子供用のハンカチやティッシュも持たせておきましょう。

また、急な体調不良に備えて、子供用の常備薬(解熱剤や胃腸薬など)やかかりつけ医の連絡先なども控えておくと安心です。

夏場は水分補給のための飲み物や汗拭きシート、冬場は防寒対策として暖かい上着やブランケットなど、季節に応じた準備も大切です。

子供連れでの参列は何かと大変ですが、事前にしっかりと持ち物を準備し、子供にも「静かにすること」「走らないこと」など、葬儀のマナーを優しく伝えておくことで、落ち着いて参列することができます。

慌てないための葬儀持ち物準備とよくある疑問

葬儀は突然訪れることが多く、限られた時間の中で多くの準備をする必要があります。

特に持ち物に関しては、普段使い慣れないものが多いため、準備に戸惑う方も多いでしょう。

ここでは、急な訃報に慌てず対応するための持ち物準備のポイントや、葬儀の持ち物に関するよくある疑問、そして季節や葬儀形式による持ち物の違いについて解説します。

事前に知識を持っておくことで、いざという時にも落ち着いて行動できるようになります。

急な訃報に備える持ち物準備のポイント

急な訃報に接した場合、悲しみの中で迅速な対応が求められます。

慌てずに済むよう、日頃からできる準備をしておくことが大切です。

一つの方法として、「もしもの時のためのバッグ」を準備しておくことが挙げられます。

このバッグには、喪服、黒い靴、黒いバッグ、数珠、袱紗、香典袋、筆記用具、ハンカチなど、基本的な葬儀の必需品をまとめて入れておきます。

こうしておくことで、いざという時に慌てて探し回る必要がなくなり、精神的な負担を軽減できます。

また、常備薬や保険証のコピーなども入れておくと、自身の体調管理や急な医療機関の受診が必要になった場合にも役立ちます。

さらに、遠方に住む親族がいる場合は、交通機関の連絡先や時刻表アプリの情報を整理しておくと、移動手段の手配がスムーズに行えます。

最近では、スマートフォンのメモ機能やクラウドサービスを利用して、必要な情報(親族の連絡先、菩提寺の情報、葬儀社の連絡先など)をまとめておく人も増えています。

これらの情報は、紙媒体とデジタル媒体の両方で管理しておくと、より安心です。

急な訃報に備えることは、決して縁起が悪いことではなく、残された家族や自身の負担を減らし、故人を心穏やかに見送るための大切な準備と言えます。

日頃から少しずつ準備を進めておくことで、いざという時にも冷静に対応できるでしょう。

忘れ物をした場合の対処法と心構え

どんなに気を付けて準備しても、葬儀という非日常的な状況では、うっかり忘れ物をしてしまう可能性もゼロではありません。

もし忘れ物に気づいたら、どのように対処すれば良いのでしょうか。

まず、落ち着くことが大切です。

慌ててしまうと、さらに状況を悪化させる可能性があります。

忘れ物をしてしまった場合、まずは会場のスタッフや受付の方に相談してみましょう。

例えば、数珠を忘れてしまった場合、宗派によっては貸し出しを行っている場合もありますし、そうでなくても無理に借りる必要はありません。

大切なのは故人を偲ぶ気持ちです。

香典袋を忘れてしまった場合は、会場近くのコンビニエンスストアや文具店で購入できる場合があります。

ただし、適切な水引や表書きのものが手に入るとは限りません。

もしどうしても用意できない場合は、後日改めて香典を渡しに伺うという選択肢もあります。

その際は、忘れ物をしてしまった旨を丁寧に伝えましょう。

袱紗を忘れた場合は、そのまま香典袋をバッグから取り出して渡しても失礼にはあたりませんが、より丁寧にするならハンカチなどに包んで渡すという方法もあります。

重要なのは、忘れ物をしてしまったこと自体よりも、その後の対応です。

誠意をもって対応することが最も大切です。

また、身だしなみに関する忘れ物(例えばストッキングの替えなど)は、会場の売店や近くのお店で購入できる場合もあります。

忘れ物をしてしまったからといって、必要以上に自分を責める必要はありません。

大切なのは、故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちです。

忘れ物があったとしても、できる範囲で最善を尽くし、落ち着いて葬儀に臨むように心掛けましょう。

例えば、筆記用具を忘れた場合でも、受付の方に借りるなど、周りの人に助けを求めることもできます。

一人で抱え込まず、周囲に相談してみましょう。

季節や葬儀形式による持ち物の配慮

葬儀の持ち物は、季節や葬儀の形式によっても考慮すべき点があります。

例えば、夏場の葬儀では、暑さ対策が重要になります。

式場内は冷房が効いていることが多いですが、移動中や屋外での待機時間のために、扇子や携帯扇風機、制汗シートなどがあると役立ちます。

ただし、扇子を使用する際は音に注意し、周囲に配慮が必要です。

また、汗をかきやすいため、替えの肌着やハンカチを多めに持っていくと良いでしょう。

一方、冬場の葬儀では、寒さ対策が欠かせません。

黒や地味な色合いのコートやマフラー、手袋などを着用します。

ただし、これらの防寒具は式場に入る前に脱ぐのがマナーです。

会場内は暖房が効いていますが、足元が冷えやすい方は、黒色の厚手の靴下やカイロなどを用意すると良いでしょう。

また、空気の乾燥による体調不良を防ぐために、マスクやのど飴なども持参する方が増えています。

葬儀の形式としては、近年家族葬が増えています。

家族葬の場合、参列者の範囲が限られているため、大規模な葬儀に比べて持ち物が少なく済む傾向があります。

しかし、遺族としては、参列者へのお礼の品や、会食の準備など、参列者とは異なる準備が必要になる場合があります。

また、一日葬や直葬など、葬儀の形式が多様化しているため、事前にどのような形式で行われるのか確認し、それに合わせた持ち物を用意することが大切です。

例えば、火葬のみの直葬であれば、香典や数珠が不要な場合もあります。

事前に遺族や葬儀社に確認を取るのが最も確実です。

さらに、地域によっては独自の慣習や持ち物が必要な場合もあります。

例えば、特定の地域では故人の好物をお供えする習慣があるなど、地域差を考慮することも重要です。

これらの季節や形式、地域の違いを理解し、適切な持ち物を準備することで、よりスムーズに葬儀に参列できるでしょう。

まとめ

この記事では、「葬儀持ち物チェックリスト完全版」として、葬儀に参列する際に必要な基本的な持ち物から、立場や状況、季節や葬儀形式によって異なる持ち物、そして慌てないための準備のポイントや忘れ物をした場合の対処法について詳しく解説しました。

突然の訃報は誰にとっても心の準備ができていないものです。

悲しみの中で多くのことを同時に進めなければならない状況では、何を準備すれば良いのか分からなくなり、不安を感じることは自然なことです。

しかし、事前に基本的な持ち物や状況に応じた準備について知識を持っておくことで、いざという時にも落ち着いて対応することができます。

香典や数珠といった必需品はもちろん、服装や身だしなみに関わるもの、さらには遺族としての手続きに必要なもの、遠方からの移動や子供連れでの参列に必要なものなど、様々な角度から必要な持ち物を網羅しました。

また、急な訃報に備えて日頃からできる準備や、万が一忘れ物をしてしまった場合の対処法を知っておくことは、精神的な余裕を持つためにも非常に重要です。

葬儀の持ち物は単なる物のリストではなく、故人への弔意や遺族への配慮を表す大切な要素です。

この記事が、皆様が安心して故人を見送るための一助となれば幸いです。

大切なのは、形式にとらわれすぎず、心を込めて故人を偲ぶ気持ちであるということを忘れずに、落ち着いて準備を進めてください。