大切なご家族やご親戚、親しい方の訃報に触れたとき、小さなお子さんを連れて葬儀に参列するかどうか、またその際の準備に頭を悩ませる親御さんは少なくありません。

非日常的な空間である葬儀会場では、大人でも緊張するものですが、お子さんにとってはさらに未知の体験であり、普段とは違う環境に戸惑うこともあります。

特に、お子さんの年齢によって必要な持ち物や配慮すべき点が大きく変わるため、どのような準備をすれば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。

この記事では、子供の葬儀参列における持ち物リストを年齢別に詳しくご紹介し、安心して葬儀に臨むための服装やマナー、そしてお子さんへの声かけや事前の準備についても分かりやすく解説します。

子供を連れて葬儀へ参列する前に知っておきたいこと

お子さんを連れて葬儀に参列することは、故人へのお別れを伝える大切な機会であると同時に、お子さんにとっても命の尊さや別れについて考えるきっかけとなるかもしれません。

しかし、葬儀という厳粛な場に子供を同伴させることには、周囲への配慮や事前の準備が不可欠です。

まずは、参列を決める前に考慮すべき点や、基本的な服装、そしてなぜ年齢別の持ち物リストが重要になるのかについて、具体的なアドバイスを交えながらお話しします。

慌ただしい中でも、この記事を読んで、少しでも心穏やかに葬儀に臨めるよう、必要な情報を整理しておきましょう。

なぜ年齢別の持ち物リストが必要なのか

葬儀に参列するお子さんの年齢によって、必要なものや困りごと、そしてその場で求められる対応は大きく異なります。

例えば、まだ言葉が話せない赤ちゃんや幼児の場合は、お腹が空いたり眠くなったりしたときに泣いてしまうことがありますし、おむつ替えや授乳のスペースが必要になるかもしれません。

一方、小学生くらいになると、じっと座っているのが難しく退屈してしまう可能性があり、中学生以上になると、葬儀の意味を理解し始めるため、持ち物だけでなく心構えやマナーについても考える必要があります。

このように、年齢によって身体的なニーズや精神的な発達段階が違うため、一律の持ち物リストでは対応しきれません。

年齢に合わせた持ち物を用意することで、お子さんの不快感を減らし、落ち着いて過ごせるようにサポートできます。

また、親御さん自身も、必要なものが揃っている安心感から、少しでも落ち着いて故人との別れに向き合うことができるでしょう。

年齢別のリストを参考に、お子さんの状況に合わせた最適な準備を進めてください。

私の知人で、何も準備せず小さなお子さんを連れて参列し、途中でミルクやおむつが無くなって困ってしまった方がいました。

やはり事前の準備は非常に重要だと感じたそうです。

参列の判断基準と事前の準備

お子さんを葬儀に連れて行くかどうかは、故人との関係性、お子さんの性格や体調、そして葬儀の形式などを総合的に考慮して判断することが大切です。

もし、故人がお子さんにとって身近な存在(祖父母など)であれば、一緒に参列することで、故人へのお別れを伝える大切な経験となるかもしれません。

しかし、お子さんがまだ小さすぎて長時間静かにしていられない場合や、体調がすぐれない場合、あるいは人見知りが激しい場合などは、無理に連れて行かず、信頼できる家族や知人に預ける、または弔問という形で後日改めてお参りするといった選択肢も検討しましょう。

参列を決めた場合は、事前に葬儀場に連絡し、子供連れであることを伝えておくことをお勧めします。

控室の有無、授乳室やおむつ交換台の場所、キッズスペースの有無などを確認しておくと、当日慌てずに済みます。

また、お子さんがある程度理解できる年齢であれば、なぜ葬儀に行くのか、そこで何をするのかを優しく具体的に話して聞かせ、心の準備をさせてあげることも大切です。

「静かにしていようね」「お別れをしに行く場所だよ」といった簡単な言葉でも、お子さんの不安を和らげる助けになります。

基本的な服装と身だしなめの注意点

子供の葬儀参列における服装は、大人ほど厳格ではありませんが、一般的には落ち着いた色合いの平服を選ぶのが基本です。

学校の制服があれば、それが最も正式な服装となります。

制服がない場合は、黒、紺、グレー、地味な茶色などの無地の服を選びましょう。

白いシャツやブラウスに、黒や紺のズボンやスカートを合わせるスタイルが一般的です。

キャラクターものや派手な色、光る装飾のある服は避けるようにします。

靴下も、白、黒、紺などの無地のものを選びます。

靴は、黒や茶色などの落ち着いた色のスニーカーやローファーなどが良いでしょう。

サンダルやキャラクターものの靴は避けるのが無難です。

夏場は半袖でも問題ありませんが、肌の露出が多いものやノースリーブは避けた方が良いでしょう。

冬場は、落ち着いた色のカーディガンやジャケット、コートなどを羽織らせます。

帽子や手袋も、派手なものは避けてシンプルなものを選びます。

最も大切なのは、清潔感のある服装であることです。

事前に洗濯し、シワがないように整えておきましょう。

髪型も、乱れていないようにきちんと整えます。

女の子の場合、長い髪はゴムで結ぶなどしてまとめておくと、焼香の際に邪魔になりません。

アクセサリーは基本的に不要です。

【年齢別】子供の葬儀参列持ち物リスト

お子さんの年齢によって、葬儀の場で必要になるものは大きく変わってきます。

ここでは、赤ちゃんから中学生までを想定し、それぞれの年齢層で特に準備しておきたい持ち物と、その理由や注意点について具体的にご紹介します。

持ち物だけでなく、それぞれの年齢のお子さんが葬儀という場でどのように過ごす可能性があるかを踏まえたアドバイスも盛り込みました。

このリストを参考に、ご自身のお子さんに合わせて必要なものを準備することで、当日少しでもスムーズに、そして穏やかに過ごせるように備えましょう。

予備があると安心できるものも多いので、少し多めに準備しておくことをお勧めします。

赤ちゃん(0歳~2歳頃)の持ち物と注意点

まだ自分で意思表示が十分にできない赤ちゃん(0歳~2歳頃)を連れての葬儀参列は、特に準備が重要になります。

最も大切なのは、お腹が空いたり、おむつが汚れたり、眠かったりといった生理的な不快感を取り除いてあげることです。

そのため、ミルク(液体ミルクや粉ミルク、哺乳瓶、お湯)、離乳食(月齢に合わせたもの)、おやつ(音が出にくいもの)、飲み物(こぼれにくいマグなどに入れたもの)は多めに用意しておきましょう。

おむつも、普段より多めに持っていくことをお勧めします。

葬儀場におむつ交換台があるか事前に確認しておくと安心です。

おむつ用のごみ袋も忘れずに。

授乳中の場合は、授乳ケープがあると便利です。

また、着替え一式も用意しておくと、万が一汚してしまった場合に安心です。

抱っこ紐やベビーカーも、移動や会場での待機中に役立ちます。

ただし、会場によってはベビーカーの使用が制限される場合もあるので、事前に確認するか、コンパクトにたためるものを選ぶと良いでしょう。

赤ちゃんが飽きないように、音の出ない布製のおもちゃや絵本を一つか二つ持っていくのも良いアイデアです。

ただし、葬儀中はなるべく使用を控え、控室などで利用するのがマナーです。

体温調節のためのブランケットや羽織るものもあると便利です。

幼児(3歳~6歳頃)の持ち物と注意点

3歳から6歳頃の幼児期のお子さんは、ある程度言葉が理解できるようになりますが、長時間静かに座っているのが難しく、興味のあるものにすぐ気が散ってしまう傾向があります。

この年齢で特に重要な持ち物は、退屈しのぎになるものと、もしもの時のための着替えや衛生用品です。

退屈対策としては、音の出ない絵本や、塗り絵と色鉛筆、シールブックなどが有効です。

タブレット端末を持たせる場合は、音量を完全にオフにするか、イヤホンを持参し、使用場所や時間に配慮が必要です。

おやつや飲み物も、小腹が空いたり喉が渇いたりした時のために用意しておきましょう。

ただし、音が出たり、散らかりやすいものは避けます。

個包装のクッキーやゼリー飲料などがおすすめです。

また、この年齢でもまだトイレトレーニング中の子や、環境が変わると失敗してしまう子もいるため、念のため着替え一式とおむつやトレーニングパンツ、おしりふきなどを用意しておくと安心です。

手を拭くためのウェットティッシュや、口を拭くためのティッシュも必需品です。

名前を書いた小さなタオルハンカチも持たせると良いでしょう。

葬儀の意味を完全に理解することは難しいかもしれませんが、「静かにする場所だよ」「〇〇さんにご挨拶するんだよ」など、簡単な言葉で説明してあげることが大切です。

小学生(7歳~12歳頃)の持ち物と注意点

小学生になると、葬儀の意味をある程度理解できるようになり、長時間座っていることも可能になります。

しかし、やはり子供ですので、集中力が続かず退屈してしまうこともあります。

この年齢層の持ち物としては、静かに時間を過ごせるようなものと、基本的な身だしなみを整えるものが中心になります。

退屈しのぎには、音の出ない読書や、ポケットサイズの静かなゲーム(音量オフ必須)、または控えめなパズルなどが良いでしょう。

スマートフォンやタブレットを持たせる場合も、使用は控室などに限るか、音量に十分注意が必要です。

ハンカチとティッシュは、この年齢では自分で管理できるように持たせましょう。

気温の変化に対応できるよう、薄手のカーディガンや羽織るものがあると便利です。

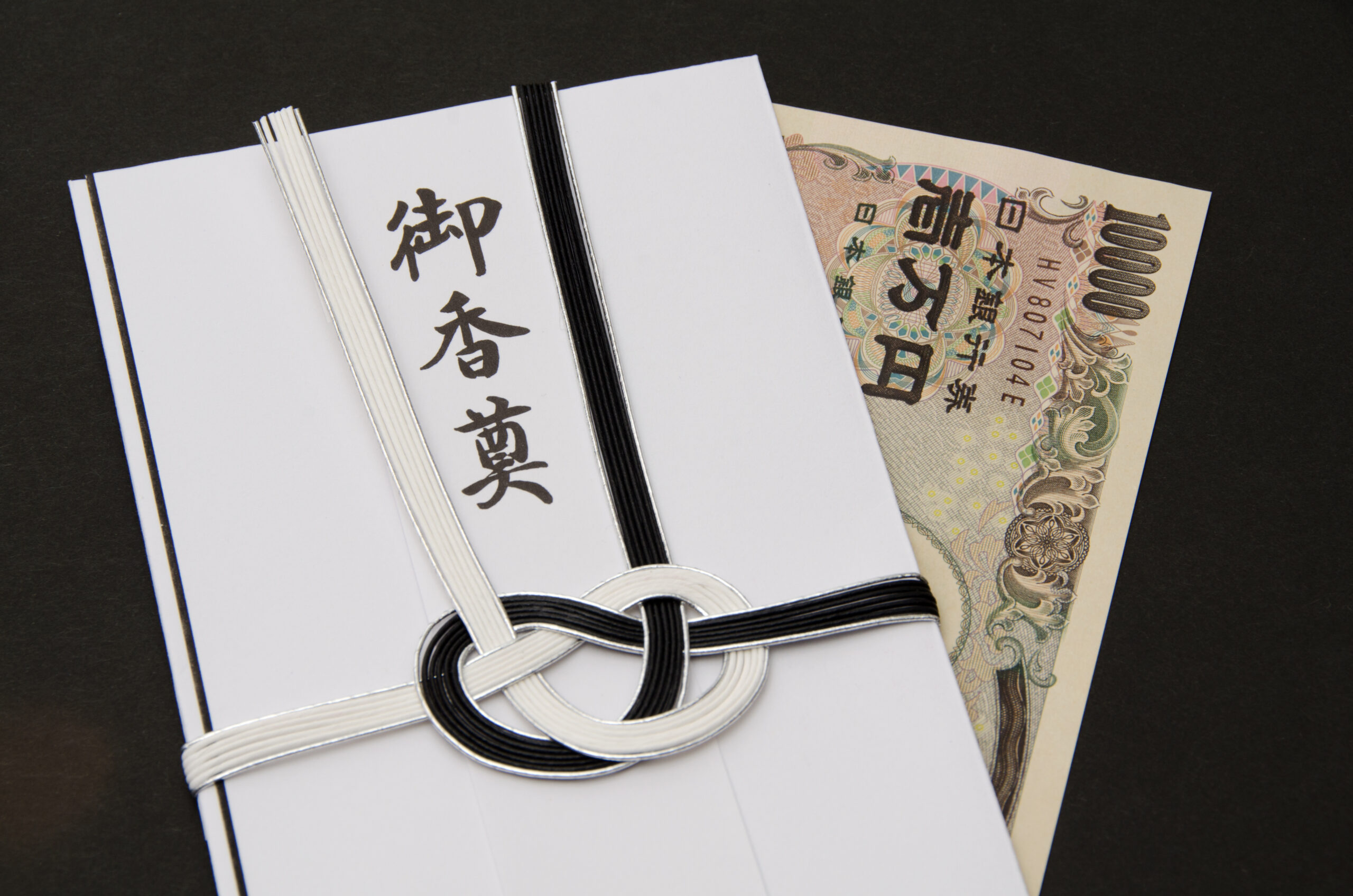

また、葬儀によっては香典を子供の名前で出す場合もありますので、その場合は子供用の香典袋と筆記用具(薄墨)が必要になります。

事前に香典を渡すかどうか、誰の名前で渡すかなどを確認しておきましょう。

小学生には、葬儀がどのような場所で、どのようなことをするのか、そしてなぜ静かにしなければならないのかを具体的に説明することが非常に重要です。

故人との関係性を踏まえ、「〇〇さんは、あなたが小さい頃に優しくしてくれたよね。

感謝の気持ちを伝えに行こうね」といったように、お子さんが理解しやすい言葉で伝えてあげてください。

中学生以上の持ち物と注意点

中学生以上になると、大人に近い感覚で葬儀に参列することが求められます。

基本的なマナーや服装は大人に準じますが、まだ未成年であるため、親がサポートすべき点もあります。

持ち物としては、大人と同様に数珠(宗派によって形が異なりますが、略式数珠で問題ありません)、ハンカチ、ティッシュ、袱紗(香典を包むもの)などが必要になります。

学生であれば、学校の制服が最も適切な服装です。

制服がない場合は、黒、紺、グレーなどの落ち着いた色のスーツやアンサンブル、またはそれに準じた服装を選びます。

靴は、黒のローファーやシンプルな革靴などが良いでしょう。

髪型も、清潔感を第一に考え、長い髪はまとめておきます。

メイクやアクセサリーは控えめに、またはつけないのがマナーです。

スマートフォンを持参する場合は、電源を切るかマナーモードにし、葬儀中は使用を控えます。

この年齢になると、死や別れについて深く考える機会となります。

事前に故人との思い出を話したり、葬儀の意味や流れについて説明したりすることで、お子さんが故人との別れを受け入れ、弔いの気持ちを持つことができるようにサポートしてあげましょう。

香典を出す場合は、親と一緒に準備し、お金を包むマナーや受付での渡し方などを教えるのも良い社会勉強になります。

子供と安心して葬儀に参列するための工夫と心構え

お子さんを連れての葬儀参列は、持ち物の準備だけでなく、当日の過ごし方や周囲への配慮、そしてお子さんの心のケアなど、様々な側面に気を配る必要があります。

ここでは、葬儀中に子供がぐずってしまった場合の具体的な対策や、他の参列者の方々への配慮、そして葬儀後のお子さんのフォローについて、経験に基づいたアドバイスを交えながら詳しく解説します。

事前の準備と合わせて、これらの工夫や心構えを知っておくことで、親御さん自身も落ち着いて葬儀に臨むことができ、お子さんにとっても負担の少ない時間となるはずです。

子供が飽きたりぐずったりした場合の対策

どれだけ準備をしていても、子供が葬儀中に飽きてしまったり、ぐずり始めてしまったりすることは十分に考えられます。

そのような状況になった場合、慌てずに落ち着いて対応することが大切です。

まず、すぐに会場の外や控室などに移動できる席を選んで座るようにしましょう。

出入り口に近い場所や、他の参列者の邪魔になりにくい端の席などが適しています。

ぐずり始めたら、無理にその場に留まらせようとせず、速やかに会場から出て、別の場所で気分転換させてあげてください。

控室がある場合は、そこで持ってきたおもちゃや絵本で遊ばせたり、飲み物やおやつを与えたりして落ち着かせることができます。

葬儀場によっては、キッズスペースを用意している場合もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

どうしても泣き止まない場合や、騒いでしまう場合は、一時的に会場を離れて、落ち着いてから戻る、あるいは状況によってはそのまま帰宅するという判断も必要になります。

私の経験では、小さなお子さん連れのご家族のために、葬儀場スタッフが控室の利用を積極的に勧めている場面をよく見かけました。

遠慮せずにスタッフに相談してみるのも良い方法です。

周囲への配慮と声かけのポイント

葬儀という厳粛な場に子供を連れて行く際は、他の参列者の方々への配慮も忘れてはなりません。

お子さんが騒いだり泣いたりしてしまった場合は、周囲の方に一言お詫びを伝えるなど、誠意ある対応を心がけましょう。

多くの方は理解を示してくれるはずですが、それでも気になる場合は、先述のようにすぐに会場を離れるなどの対応が必要です。

また、葬儀中は、お子さんが立ち歩いたり走り回ったりしないように、常に気を配り、手をつないで一緒にいるようにします。

焼香の際なども、お子さんが邪魔にならないよう、抱っこしたり手を引いたりして一緒に進むか、可能であれば誰かに見ていてもらうことも検討しましょう。

お子さんへの声かけは、低い声で優しく、短く具体的に伝えるのがポイントです。

「静かにしてね」「座っていようね」「〇〇さん、ありがとうって言おうね」など、その場で求められる行動を分かりやすく伝えます。

感情的に叱ったり、大声を出したりすることは、お子さんだけでなく周囲の参列者にも負担をかけてしまうため避けましょう。

事前に「葬儀では静かにするんだよ」と繰り返し伝えておくことも、当日のスムーズな進行につながります。

葬儀後の子供へのフォロー

葬儀は、子供にとって非日常的な体験であり、故人との別れという悲しい出来事に触れる機会でもあります。

葬儀が終わった後も、お子さんの様子をよく観察し、適切なフォローをしてあげることが大切です。

特に、近しい人の葬儀だった場合は、お子さんなりに悲しみや寂しさを感じているかもしれません。

無理に明るく振る舞わせようとせず、お子さんの感情に寄り添ってあげましょう。

「〇〇さんがいなくなって寂しいね」など、共感の言葉をかけてあげることが大切です。

故人との楽しかった思い出を一緒に振り返るのも良い方法です。

また、葬儀で見たものや感じたことについて、お子さんから質問があれば、分かりやすい言葉で丁寧に答えてあげてください。

「どうしてお棺に入っているの?」「どうして火葬するの?」といった疑問には、絵本などを活用しながら、死生観について優しく伝える機会と捉えましょう。

私の知人のお子さんは、葬儀の後で故人の写真をずっと抱きしめていたそうです。

無理に引き離さず、その子のペースで見守ってあげることが大切だと感じました。

葬儀という経験を通して、命の尊さや、別れの大切さを学ぶ機会となるよう、親としてサポートしてあげましょう。

まとめ

お子さんを連れて葬儀に参列することは、親御さんにとって多くの不安が伴うかもしれません。

しかし、適切な準備と心構えがあれば、故人へのお別れを伝える大切な時間を、お子さんと共に過ごすことができます。

この記事では、「子供の葬儀参列持ち物リスト年齢別」というテーマを中心に、年齢ごとの必要な持ち物、基本的な服装やマナー、そしてお子さんが安心して過ごせるようにするための工夫や周囲への配慮、葬儀後のフォローについて詳しく解説しました。

赤ちゃんから中学生まで、それぞれの発達段階に合わせて必要なものが異なることを理解し、事前におむつやおやつ、着替え、退屈しのぎになるものなどを準備しておくことが非常に重要です。

また、葬儀場への事前の確認や、お子さんへの丁寧な声かけも、当日をスムーズに過ごすための鍵となります。

最も大切なのは、お子さんの状況に合わせて無理のない判断をすることです。

体調や性格を考慮し、参列が難しい場合は別の方法でお別れを伝えることも選択肢の一つです。

この記事が、お子さん連れでの葬儀参列に臨む皆様にとって、少しでもお役に立ち、故人との大切なお別れの時間を穏やかに過ごすための一助となれば幸いです。