葬儀の読経料(お布施)にかかる費用の相場を知る

葬儀という人生の大きな節目において、僧侶にお経を読んでいただくことは、故人を供養し、遺族が心の整理をつける上で非常に大切な儀式です。

しかし、その際に必要となる読経料、一般的にお布施と呼ばれる費用について、「いくら包めばいいのだろう」「相場はどのくらいなのだろうか」と悩まれる方は少なくありません。

普段からお寺とのお付き合いがない場合、特にその金額や渡し方、マナーなど、分からないことだらけで不安を感じるのも無理はありません。

この葬儀読経料お経にかかる費用相場について、分かりやすく解説していきます。

お布施の金額は、決まった料金表があるわけではないため、その不透明さからトラブルになるケースも残念ながら存在します。

この記事では、読経料の基本的な考え方から、一般的な相場、金額が変動する要因、そして失礼にならない渡し方のマナーまで、あなたが知りたい情報を網羅的に提供します。

安心して葬儀を執り行うためにも、ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。

そもそも読経料とは?お布施との違いを明確に

葬儀や法事の際に僧侶にお渡しするお金は、「お布施」と呼ばれるのが一般的です。

では、「読経料」や「お経代」といった言葉との違いは何でしょうか。

厳密に言うと、お布施は単に読経に対する対価ではなく、僧侶の修行を支え、仏法を広める活動を助けるための「喜捨(きしゃ)」、つまり感謝の気持ちを表すものとされています。

読経はそのお布施に対する見返りではなく、僧侶が仏道の修行として行う行為と考えられています。

そのため、「読経料」という言葉は、お布施の一部、特に読経に対する部分を指すこともありますが、多くの場合、葬儀や法事に関わる僧侶へのお礼全般を指して「お布施」と呼びます。

つまり、読経料やお経代という言葉は、お布施に含まれる費用の内訳の一つ、あるいは俗称として使われることが多く、僧侶へお渡しするお金全体のことを指す場合は「お布施」と表現するのがより適切と言えるでしょう。

お布施には、読経料のほか、戒名料、御車代、御膳料などが含まれることもあります。

この違いを理解しておくことで、お寺や僧侶とのやり取りがスムーズになります。

一般的な葬儀形式ごとの読経料相場目安

葬儀の形式によって、僧侶が読経を行う回数や時間が異なるため、お布施の金額の目安も変わってきます。

最も一般的な葬儀形式としては、通夜と葬儀・告別式を行う「一般葬」、家族や親族を中心に小規模に行う「家族葬」、通夜を行わず一日で葬儀・告別式を行う「一日葬」、そして通夜や告別式を行わず火葬のみを行う「直葬(火葬式)」があります。

それぞれの形式における読経料(お布施)の一般的な相場を見てみましょう。

まず、一般葬や家族葬の場合、通夜と葬儀・告別式、そして火葬場での読経など、複数回にわたって読経が行われるため、お布施の相場は30万円から50万円程度と言われています。

これはあくまで目安であり、後述する様々な要素によって変動します。

一日葬の場合、通夜がないため読経の回数が減りますが、それでも葬儀・告別式ではしっかりと読経が行われます。

一日葬のお布施相場は、一般的に20万円から40万円程度とされています。

最も簡略化された形式である直葬(火葬式)では、基本的に火葬炉前での読経のみとなるため、他の形式に比べてお布施の金額は抑えられる傾向にあります。

直葬の場合のお布施相場は、5万円から20万円程度が多いようです。

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、お寺との関係性や地域、宗派などによって大きく変動することを理解しておくことが重要です。

地域や宗派による読経料相場の傾向

お布施の金額は、地域や宗派によっても相場が大きく異なる傾向があります。

例えば、都市部と地方では、都市部の方が相場が高めになる傾向が見られます。

これは、物価の違いや、お寺の維持費、地域社会との関わり方などが影響していると考えられます。

また、同じ地域内でも、古くからのお寺が多い地域や、特定の宗派が多数を占める地域など、地域ごとの歴史や文化によって相場が形成されているケースもあります。

さらに、宗派による違いも無視できません。

浄土真宗、浄土宗、曹洞宗、臨済宗、日蓮宗など、宗派によって読経の形式や回数、内容が異なるため、それがお布施の考え方や金額の目安に影響を与えることがあります。

例えば、特定の宗派では戒名料がお布施とは別に明確に定められていたり、特定の法要が重視されるためその際のお布施が高めになる傾向があったりします。

しかし、これらの地域や宗派ごとの相場は、あくまで一般的な傾向であり、すべてのお寺に当てはまるわけではありません。

最も確実なのは、葬儀を依頼するお寺に直接確認するか、葬儀社を通じて確認することです。

多くの葬儀社は、その地域や宗派のお布施相場に関する情報を持っているため、相談してみるのが良いでしょう。

また、親戚や近所の方にそれとなく尋ねてみるのも、地域の慣習を知る上で参考になることがあります。

なぜ読経料は変動する?相場に影響を与える要素

葬儀の読経料、すなわちお布施の金額には、明確な決まりがないと説明しましたが、その金額がどのようにして決まるのか、あるいは変動するのかを知ることは、相場を理解する上で非常に重要です。

お布施の金額は、単に読経の時間や内容だけで決まるわけではなく、様々な要素が複雑に絡み合って決まります。

これらの要素を理解することで、提示された金額が妥当かどうかを判断する一助となり、また、事前に準備を進める上での目安にもなります。

ここでは、お布施の相場に影響を与える主な要因について詳しく見ていきましょう。

葬儀の規模や形式、お寺との関係性、読経料以外の費用、そして戒名の有無などが、金額を左右する大きな要素となります。

これらの要素を一つずつ丁寧に見ていくことで、なぜお布施の金額に幅があるのか、そして自分の場合はどの程度の金額を目安にすれば良いのかがより具体的に見えてくるはずです。

お布施は感謝の気持ちを表すものですが、同時に遺族の経済的な負担にもなりうるため、事前にしっかりと情報を集め、準備を進めることが大切です。

葬儀の規模や内容が読経料に与える影響

前述したように、葬儀の形式(一般葬、家族葬、一日葬、直葬)によって読経料の相場は異なりますが、これは葬儀の規模や内容が直接的に読経の回数や時間に影響するからです。

例えば、一般葬のように通夜、葬儀・告別式、火葬と儀式が進むにつれて、それぞれに合わせた読経が行われます。

通夜では枕経や通夜経、葬儀・告別式では引導や読経、そして火葬場での読経など、僧侶が故人と遺族のために時間をかけて関わってくださいます。

儀式が多ければ多いほど、僧侶の拘束時間も長くなり、読経の内容も深くなる傾向があるため、それに応じてお布施の金額も高くなるのが一般的です。

一方、直葬のように火葬のみの形式であれば、僧侶の読経は火葬炉前での短い時間に限られることが多いため、お布施の金額も抑えられます。

また、葬儀の規模、つまり参列者の人数なども間接的に影響を与えることがあります。

参列者が多ければ、それだけお寺の準備や対応にも手間がかかる場合がありますし、葬儀社の規模や設営なども大きくなるため、僧侶側もそれに見合った対応をすることがあります。

このように、葬儀全体の規模や内容、具体的には読経が行われる回数、時間、そして儀式の厳かさなどが、お布施の金額を左右する重要な要素となります。

お寺との関係性(檀家・非檀家)による費用の違い

お布施の金額に最も大きく影響を与える要素の一つに、故人や遺族がお寺の「檀家」であるか、「非檀家」であるかという関係性があります。

檀家とは、特定の寺院に属し、その寺院を経済的に支援することで、先祖代々のお墓を守ってもらったり、葬儀や法要を行ってもらったりする家のことです。

檀家の場合、日頃からお寺との付き合いがあり、寺院の維持管理にも貢献しているという背景があるため、葬儀や法要の際のお布施についても、ある程度の目安や慣習が存在することが多いです。

また、お寺側も檀家の状況を理解しているため、柔軟に対応してくれることもあります。

一方、非檀家の場合、特定の菩提寺がなく、葬儀の際に初めてお寺に依頼することになります。

この場合、お寺からすると「一見さん」のような形になるため、檀家に比べてお布施の金額が高めに設定される傾向があると言われています。

これは、非檀家の場合、これまでの寺院への貢献がないことや、今後のお付き合いが不透明であることなどが影響していると考えられます。

また、お寺によっては、檀家以外からの依頼を受け付けない場合や、紹介がないと難しい場合もあります。

非檀家の方が僧侶を手配する場合は、葬儀社に相談して紹介してもらうのが一般的ですが、その際にもお布施の目安金額を事前に確認することが非常に重要です。

読経料以外の僧侶へのお礼(御車代・御膳料など)

葬儀の際、僧侶へお渡しするお金はお布施だけとは限りません。

読経料(お布施)の他に、「御車代」や「御膳料」といった名目で別途お渡しするのが一般的です。

これらの費用も、僧侶への感謝の気持ちを表す大切な要素です。

御車代は、僧侶に葬儀会場や火葬場までお越しいただく際の交通費としてお渡しするものです。

自家用車でお越しいただいた場合でも、タクシーや公共交通機関を利用された場合でも、失礼のないように用意するのがマナーです。

金額の目安としては、実費に少し上乗せした金額や、地域や距離に応じた金額を包むのが一般的で、5千円から1万円程度が多いようです。

ただし、自宅から葬儀会場が近い場合や、お寺が葬儀会場に隣接している場合など、交通費がほとんどかからない場合は、必ずしも用意する必要はありませんが、感謝の気持ちとして少額を包む方もいらっしゃいます。

御膳料は、葬儀後の精進落としの席に僧侶がお食事を召し上がらない場合に、その代わりとしてお渡しするものです。

僧侶がお斎(おとき)と呼ばれる食事の席に着かれる場合は不要です。

金額の目安としては、お斎の料理の金額に準じて、5千円から2万円程度を包むことが多いようです。

これらの御車代や御膳料は、お布施とは別の封筒に包んでお渡しするのが丁寧な方法です。

戒名料が読経料と合わせて請求されるケース

葬儀において、故人に仏弟子としての名前を授ける「戒名(かいみょう)」は非常に重要な意味を持ちます。

この戒名を授けていただくことに対してお渡しする費用を「戒名料」と呼びます。

戒名料は、厳密には読経料(お布施)とは別の費用ですが、多くの場合、葬儀の際にお渡しするお布施の中に戒名料が含まれていると考えるのが一般的です。

お寺によっては、読経料と戒名料を明確に分けて金額を提示する場合もありますが、多くの場合「お布施として〇〇円」という形で総額を提示されるため、その内訳として読経や葬儀の儀式に対するお礼と、戒名を授けていただいたことへのお礼が含まれていると理解しておくと良いでしょう。

戒名料は、戒名の位(ランク)によって金額が大きく異なります。

位が高くなるにつれて、お寺への貢献度や故人の生前の徳などを考慮して授けられることが多く、それに伴い戒名料も高額になる傾向があります。

一般的な信士・信女の位であれば20万円~50万円程度、居士・大姉の位であれば50万円~100万円以上、院号などが付くとさらに高額になることもあります。

ただし、これも地域や宗派、お寺によって大きく異なります。

戒名料について事前に確認したい場合は、葬儀社を通じてお寺に尋ねるか、直接お寺に相談してみるのが最も確実な方法です。

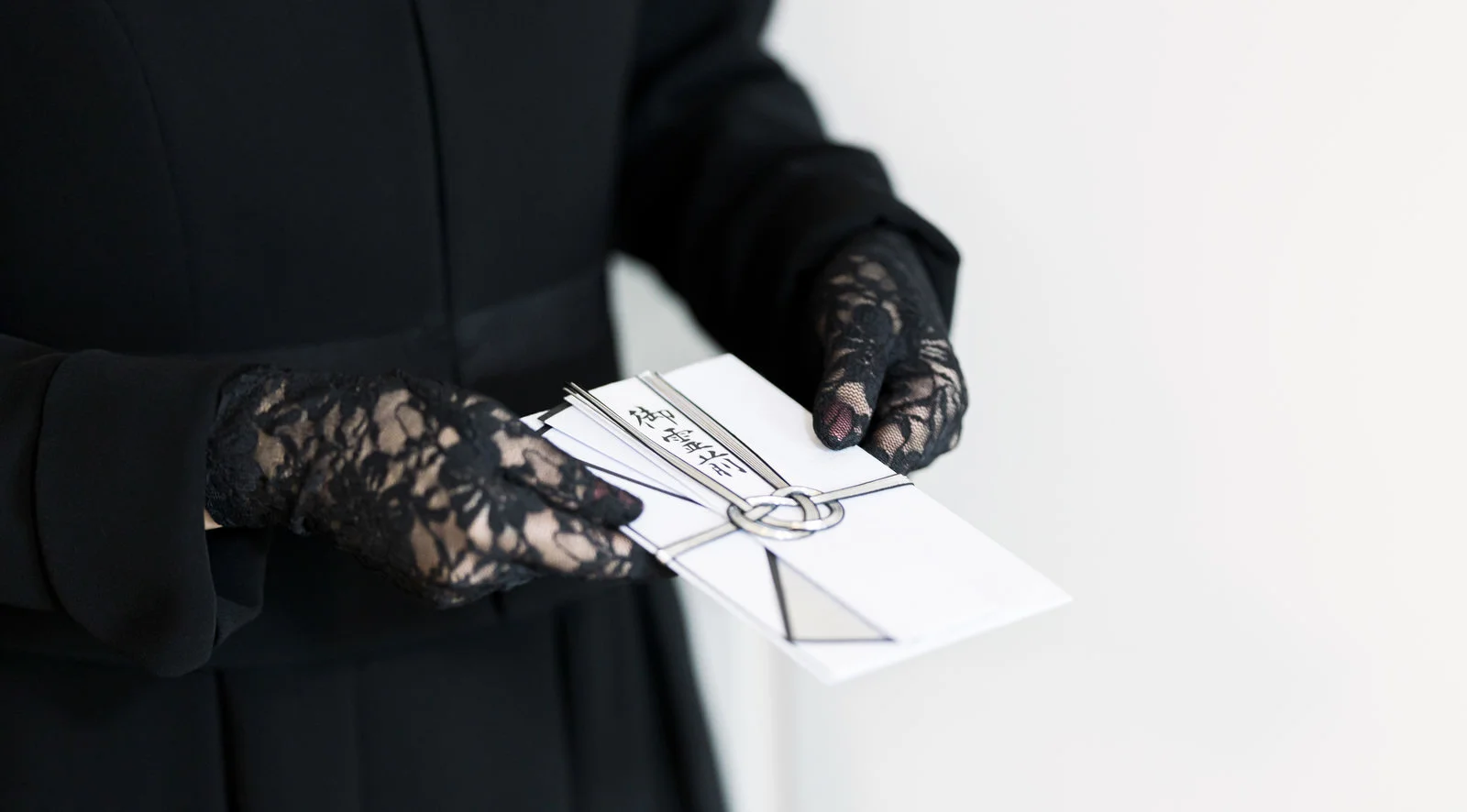

読経料を渡すときのマナーと具体的な方法

葬儀の読経料であるお布施を僧侶にお渡しする際には、いくつかのマナーがあります。

お布施は感謝の気持ちを表すものですが、渡し方一つでその気持ちが伝わりにくくなったり、失礼にあたったりすることもあるため、事前に正しいマナーを知っておくことが大切です。

金額に明確な決まりがないからこそ、どのように包むか、いつ渡すか、どのような言葉を添えるかといった形式が、遺族の心遣いを表す重要な要素となります。

ここでは、お布施を渡す際の具体的な方法と、失礼にならないためのマナーについて詳しく解説します。

適切な封筒の選び方や書き方、お布施を渡すタイミング、そして僧侶への言葉遣いなど、一つ一つのポイントを押さえておけば、安心して当日を迎えることができます。

これらのマナーは、僧侶への敬意を表すとともに、故人への供養の気持ちを示すことにも繋がります。

葬儀という慌ただしい状況の中でも、落ち着いて対応できるよう、事前にしっかり確認しておきましょう。

適切な封筒の選び方と表書き

お布施を包む封筒には、いくつかの種類と選び方があります。

一般的に、お布施は奉書紙(ほうしょし)という上質な和紙に包み、それをさらに白い封筒に入れるのが最も丁寧な方法とされています。

奉書紙がない場合は、白い無地の封筒を使用します。

郵便番号欄や水引が印刷されていない、シンプルな封筒を選びましょう。

不祝儀袋のように蓮の絵柄が入ったものや、黒白の水引がついたものは、お布施には適していません。

お布施は弔事ではなく、あくまでお寺への感謝の気持ちを表すものだからです。

二重になっている封筒は、「不幸が重なる」という意味合いを連想させるため、避けるのが一般的です。

封筒の表書きは、毛筆や筆ペンを使い、楷書で丁寧に書きます。

墨の色は薄墨ではなく、濃い墨を使用します。

これは、お布施が弔事のお金ではなく、感謝の気持ちであるためです。

表書きの上段中央には、「御布施(おふせ)」、「お布施」、「御読経料(おどっきょうりょう)」、「御経料(おきょうりょう)」、「御礼(おんれい)」などと記載します。

宗派によって好まれる表現が異なる場合もありますが、「御布施」としておけば間違いありません。

下段中央には、喪主の氏名、または「〇〇家」と記載します。

中袋(内袋)がある場合は、表面に包んだ金額を漢数字で記載し、裏面に住所と氏名を記載します。

金額を書く際は、「金〇萬円也」のように旧字体を用いるのがより丁寧です。

僧侶へお布施を渡す適切なタイミング

お布施を僧侶にお渡しするタイミングは、葬儀の流れの中でいくつか考えられます。

一般的には、葬儀の前、葬儀の後、または全ての儀式が終わった後、つまり葬儀当日や後日にお寺に伺う際に渡すことが多いです。

最も丁寧とされるのは、葬儀が始まる前に僧侶をお迎えした際にご挨拶とともに渡す方法です。

これにより、僧侶は安心して儀式に臨むことができます。

しかし、葬儀前は遺族も慌ただしくしていることが多いため、無理にこのタイミングで渡す必要はありません。

葬儀や告別式が滞りなく終了し、僧侶がお帰りになる際に、改めて感謝の気持ちを伝えてお渡しするのも良いタイミングです。

この際、控室など周りの目が気にならない場所で、一対一で渡すのが望ましいです。

また、葬儀後、初七日法要や四十九日法要などの法要の際に、改めてお礼を兼ねてお渡しするという選択肢もあります。

どのタイミングで渡すか迷う場合は、事前に葬儀社に相談してみるのが良いでしょう。

葬儀社の担当者は、その地域や宗派の慣習、そして僧侶との関係性なども考慮して、最適なタイミングをアドバイスしてくれます。

一番大切なのは、感謝の気持ちを込めて、失礼のないように渡すことです。

渡す際の言葉遣いや姿勢のポイント

お布施を僧侶にお渡しする際には、金額はもちろんのこと、添える言葉や姿勢も非常に重要です。

お布施は読経や戒名を授けていただいたことへの対価ではなく、あくまでお寺や僧侶への感謝の気持ち、そして仏法を護持するための支援であることを理解し、謙虚な気持ちで渡しましょう。

お布施を渡す際は、直接手渡しするのではなく、切手盆(きってぼん)と呼ばれる小さなお盆に乗せて差し出すのが最も丁寧な作法です。

切手盆がない場合は、袱紗(ふくさ)の上に置いて渡すか、向きを整えて両手で丁寧に渡します。

封筒の表書きが僧侶から見て正面になるように向きを揃えましょう。

そして、お布施を差し出す際には、感謝の言葉を添えます。

例えば、「本日は故〇〇のために、心のこもったお勤めをいただき、誠にありがとうございました。

皆様で供養させていただきます。

どうぞお納めください。

」といった言葉が適切です。

「読経料です」「お経代です」といった言葉は避け、「お布施でございます」と言うのが丁寧です。

また、「つまらないものですが」といった謙遜の言葉も、お布施に関しては感謝の気持ちを表すものなので避けた方が良いでしょう。

渡す際の姿勢としては、深々と頭を下げ、感謝の気持ちを込めて丁寧な所作を心がけることが大切です。

読経料に関する疑問を解決!費用負担を軽減する方法

葬儀の読経料(お布施)について、相場や渡し方を知っても、まだ疑問や不安が残ることもあるかもしれません。

特に、初めて葬儀を経験する方や、お寺との付き合いが少ない方にとっては、見慣れない慣習や金額に戸惑うことも多いでしょう。

例えば、「提示された金額が相場とかけ離れている気がする」「菩提寺がない場合はどうすればいいの?」「できるだけ費用を抑えたいけれど、失礼にならないかな?」といった疑問は、多くの方が抱えるものです。

お布施に関する疑問を解消し、安心して葬儀を進めるためには、適切な情報を集め、必要に応じて相談することが重要です。

ここでは、読経料に関するよくある疑問にお答えし、費用負担を軽減するためのヒントや、事前に知っておくべきことについて解説します。

これらの情報を参考に、ご自身の状況に合わせて最適な選択ができるように準備を進めていきましょう。

相場とかけ離れていると感じたらどうする?

お寺から提示されたお布施の金額が、事前に調べた相場とかけ離れていると感じた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。

まず理解しておきたいのは、お布施には定価がないため、金額に幅があるのはある程度仕方のないことだということです。

しかし、あまりにも高額で経済的に負担が大きいと感じる場合は、正直にその旨をお寺や葬儀社に相談してみることも一つの方法です。

ただし、お布施の金額について直接的にお寺と交渉するのは、非常にデリケートな問題であり、失礼にあたる可能性もゼロではありません。

まずは、葬儀社の担当者に相談し、地域の相場やそのお寺の慣習などを確認してもらうのが賢明です。

葬儀社は、お寺との間に立って、遺族の状況を伝えたり、代替案を提案したりする橋渡し役になってくれることがあります。

例えば、「現在の状況では、〇〇円程度を目安に考えているのですが、いかがでしょうか」といった形で、あくまで相談という姿勢で話を進めるのが良いでしょう。

ただし、お寺側にも様々な事情があることを理解し、一方的な要求にならないように配慮が必要です。

どうしても金額の折り合いがつかない場合や、お寺との関係性が難しい場合は、別の寺院を紹介してもらうという選択肢も考えられますが、これは最終手段として検討すべきでしょう。

重要なのは、誠実な姿勢で相談することです。

菩提寺がない場合の僧侶手配と費用

近年、特定の菩提寺を持たない方が増えています。

このような非檀家の方が葬儀を行う場合、どのように僧侶を手配し、費用はどのくらいかかるのでしょうか。

菩提寺がない場合、僧侶を手配する主な方法としては、葬儀社に紹介してもらう、インターネットでお坊さん手配サービスを利用する、知人や親戚に紹介してもらうといった方法があります。

最も一般的なのは、葬儀社に相談して紹介してもらう方法です。

多くの葬儀社は、様々な宗派の寺院や僧侶と提携しているため、遺族の希望や状況に合わせて適切な僧侶を手配してくれます。

この場合、葬儀社を通じてお布施の目安金額を確認できるため、費用に関する不安を軽減できるというメリットがあります。

インターネットのお坊さん手配サービスも利用者が増えています。

これらのサービスでは、宗派や地域、希望する読経の内容などを指定して僧侶を依頼でき、多くの場合、お布施の金額が明確に表示されているため、費用が分かりやすいという特徴があります。

ただし、サービスによって内容や信頼性が異なるため、利用する際は慎重に検討が必要です。

知人や親戚に紹介してもらう場合は、安心感がありますが、紹介者を通じてお布施の金額を確認する必要があり、デリケートな対応が求められることもあります。

非檀家の場合のお布施の金額は、前述のように檀家に比べて高めになる傾向があると言われますが、これも依頼するお寺や僧侶、そして葬儀の形式によって大きく異なります。

複数の方法を比較検討し、事前に費用を確認することが大切です。

読経料を含めた葬儀費用を抑えるための準備

読経料を含めた葬儀費用全体をできるだけ抑えたいと考えるのは、多くの遺族にとって現実的な課題です。

費用負担を軽減するためには、事前の準備が非常に重要になります。

まず、最も効果的なのは、複数の葬儀社から見積もりを取り、内容と費用を比較検討することです。

葬儀社によって提示されるプランや費用、そして提携しているお寺のお布施の目安金額も異なる場合があります。

複数の見積もりを比較することで、適正な価格帯を知ることができ、無駄な費用を抑えることが可能になります。

また、生前に葬儀の希望や予算について家族と話し合っておくことも大切です。

どのような形式の葬儀にしたいか、僧侶の読経は必要か、戒名は授けてほしいかなど、具体的な希望を共有しておくことで、いざという時に慌てずに済み、無駄な費用をかけることを防げます。

さらに、葬儀の規模を小さくすることも、費用を抑える大きな要因となります。

参列者を限定した家族葬や、火葬のみの直葬などを選択することで、会場費や飲食費、返礼品などの費用を大幅に削減できます。

読経料についても、儀式の回数が減るため、一般的に費用は抑えられます。

お寺との関係性がある場合は、正直に経済的な状況を相談してみるのも良いかもしれません。

お寺によっては、遺族の事情を考慮して対応してくれることもあります。

いずれ