葬儀の喪主を務めることになったとき、何を準備すれば良いのか、何を持っていけば良いのか、不安に思われる方は少なくありません。

大切な方を見送るという悲しみの中で、慣れない手続きや準備に追われることは、心身ともに大きな負担となります。

特に「葬儀喪主が準備する持ち物リスト」は、葬儀をスムーズに進める上で非常に重要な項目の一つです。

この記事では、そんな不安を少しでも軽減できるよう、喪主として準備すべき持ち物を漏れなく、そして分かりやすく解説していきます。

いざという時に慌てないためにも、ぜひ最後までお読みいただき、心の準備と具体的な準備にお役立てください。

葬儀の喪主が準備する持ち物リスト:全体像と準備のポイント

葬儀の喪主は、故人のご供養と葬儀全体の進行において中心的な役割を担います。

そのため、様々な場面で必要となる持ち物を事前に把握し、準備しておくことが非常に重要です。

しかし、急な訃報の場合や初めて喪主を務める場合、何から手をつけて良いか分からず、混乱してしまうことも少なくありません。

持ち物準備は、葬儀を滞りなく執り行うためだけでなく、故人との最期のお別れに集中し、後悔なく見送るためにも欠かせない準備と言えるでしょう。

ここでは、喪主の持ち物準備の全体像と、準備を始める上での基本的な考え方についてお伝えします。

なぜ喪主の持ち物準備が重要なのか?

喪主がしっかりと持ち物を準備しておくことは、葬儀全体の流れをスムーズにし、予期せぬトラブルを防ぐために不可欠です。

例えば、死亡診断書や火葬許可証といった公的な書類は、火葬やその後の手続きに必須ですが、もし忘れてしまうと火葬ができなかったり、様々な手続きが進められなくなったりする可能性があります。

また、葬儀社との打ち合わせに必要な故人の情報や写真、参列者への対応に必要な香典返しや会葬御礼の手配など、多岐にわたる準備があります。

これらの準備が不足していると、葬儀当日に慌てたり、葬儀後に余計な手間が増えたりすることになりかねません。

喪主の準備が整っていることは、ご遺族や参列者にとっても安心感を与え、落ち着いて故人を偲ぶ時間を持つことに繋がります。

特に近年増えている家族葬や一日葬といった形式でも、基本的な持ち物は同様に必要となる場合が多いです。

葬儀の規模に関わらず、喪主としての責任を果たすためにも、持ち物準備は非常に重要なのです。

持ち物リストを整理する基本的な考え方

喪主が準備する持ち物は多岐にわたるため、闇雲にリストアップするのではなく、いくつかのカテゴリーに分けて考えると整理しやすくなります。

まず、最も重要なのは「故人に関する書類や情報」です。

これは死亡診断書や火葬許可証、遺影写真のデータなど、手続きや儀式に直接関わるものです。

次に、「費用や関係者へのお礼に関するもの」として、お布施や香典、香典返しや会葬御礼の準備が挙げられます。

これらは金銭に関わることなので、正確な準備が必要です。

さらに、「喪主自身の身だしなみや個人的な必需品」も忘れてはなりません。

喪服や数珠はもちろん、体調を整えるための薬や、連絡手段となるスマートフォンとその充電器なども含まれます。

これらのカテゴリー分けを念頭に置きながらリストを作成すると、抜け漏れを防ぎやすくなります。

持ち物リストは一度作成したら終わりではなく、葬儀社との打ち合わせの中で追加や変更が必要になることもあります。

葬儀の形式や地域によって必要なものが異なる場合もあるため、葬儀社の担当者と密に連携を取りながら準備を進めることが、後悔のない葬儀を行うための鍵となります。

葬儀前日までに確認・準備しておきたい大切な持ち物

訃報を受けてから葬儀までの時間は限られています。

特に通夜や告別式を行う場合は、前日までに多くの準備を済ませておく必要があります。

この段階で準備しておきたい持ち物は、主に故人に関する情報や、葬儀の進行に関わるものが中心となります。

慌ただしい中で全てを完璧にこなすのは難しいかもしれませんが、ここで挙げる項目を事前に確認し、準備を進めておくことで、当日の負担を大きく減らすことができます。

特に、普段あまり目にしないような公的な書類や、金額の準備が必要なものは、早めに手配を始めることが重要です。

また、喪主自身の身だしなみに関する準備も、前日までに済ませておくと安心です。

故人に関する重要な書類や情報

葬儀を執り行い、その後の手続きを進める上で、故人に関する書類や情報は最も重要な持ち物の一つです。

まず、医師から受け取る「死亡診断書」または「死体検案書」は必須です。

これは死亡の事実を証明する公的な書類であり、役所への死亡届の提出や、その後の火葬許可証の発行に必要となります。

死亡診断書は複数の手続きで必要になるため、原本は役所に提出しますが、今後のために必ずコピーを複数枚取っておくことを強くお勧めします。

また、火葬を行うためには役所から発行される「火葬許可証」が必要です。

これは火葬場に提出するもので、火葬後に「埋葬許可証」として返却されます。

この埋葬許可証がないとお墓に納骨ができません。

これらの書類は非常に重要なので、紛失しないよう厳重に管理しましょう。

その他、遺影写真に使用する写真データや、故人の生年月日、本籍地、マイナンバーなどの情報も、葬儀社との打ち合わせや各種手続きで必要になる場合があります。

可能であれば、健康保険証、介護保険証、年金手帳、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類も手元に準備しておくと良いでしょう。

費用や関係者へのお礼に関する準備

葬儀には様々な費用がかかります。

葬儀社への支払い、お布施、戒名料、火葬料、待合室使用料など、多岐にわたります。

これらの費用は、葬儀の規模や形式によって大きく異なりますが、ある程度のまとまった現金が必要になる場合があります。

特に、お布施や戒名料は僧侶にお渡しするものなので、失礼のないように準備したいものです。

一般的には白い封筒や奉書紙に包んでお渡しします。

金額の相場は宗派や地域、お寺との関係性によって異なりますが、事前に葬儀社や親族、お寺に相談しておくと安心です。

お布施とは別に、僧侶への御車代や御膳料が必要な場合もありますので、こちらも併せて準備しておきましょう。

また、会葬者からいただく香典に対する「香典返し」や、葬儀に参列していただいた方へお渡しする「会葬御礼品」の準備も必要です。

これらは葬儀社が手配を代行してくれる場合が多いですが、品物の選定や数量の決定は喪主が行います。

事前にリストアップし、葬儀社の担当者と相談しながら準備を進めるとスムーズです。

これらの費用や品物に関する準備は、前日までに目処をつけておくことが大切です。

喪服や身だしなめのチェック

葬儀に参列する際の服装は、故人への弔意を示す大切な要素です。

喪主は葬儀の主催者として、正式な喪服を着用するのが一般的です。

男性の場合はブラックスーツに白無地のシャツ、黒のネクタイ、黒の靴下、黒の革靴。

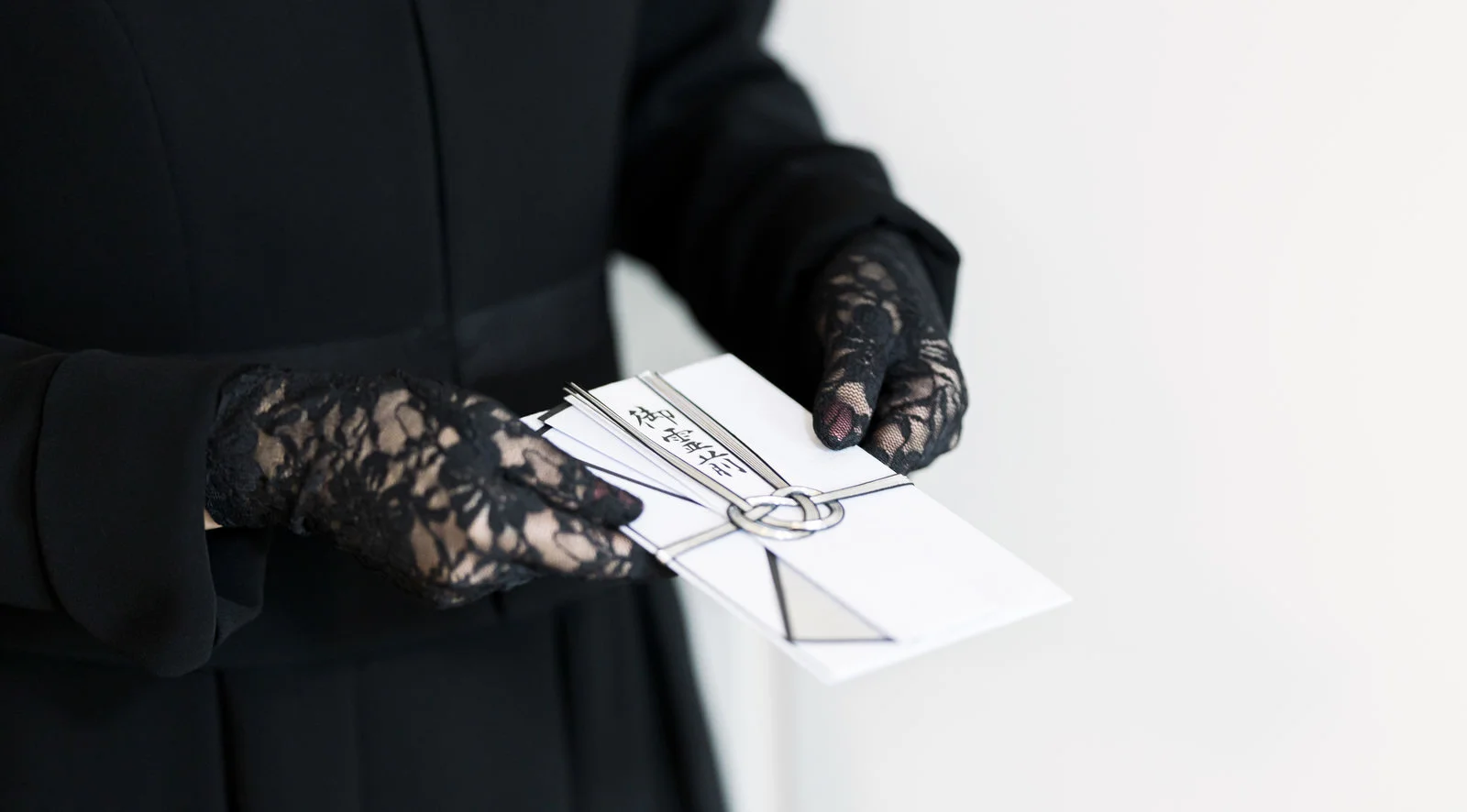

女性の場合はブラックフォーマルに黒のストッキング、黒のパンプスが基本となります。

これらの喪服や靴、小物類(数珠、バッグ、ハンカチなど)を前日までに準備し、汚れやシワがないか確認しておきましょう。

急な訃報で準備が間に合わない場合は、レンタルサービスを利用することも可能です。

特に女性の場合、アクセサリーは結婚指輪以外は控えるのがマナーですが、パールのネックレスは一連のものなら許容されることが多いです。

メイクは控えめに、ヘアスタイルもすっきりとまとめるのが望ましいです。

小さなお子さんがいる場合は、子供用の喪服やそれに準ずる地味な色の服装も準備しておきましょう。

冬場のコートや夏場の扇子、雨具なども、季節や天候に合わせて準備しておくと安心です。

身だしなみを整えることは、故人や参列者に対して敬意を払うことに繋がります。

葬儀当日に慌てないために必ず持参したい持ち物

葬儀当日は、通夜、告別式、火葬、精進落としと、慌ただしく時間が過ぎていきます。

前日までに多くの準備を済ませていても、当日に必ず手元に置いておきたい持ち物がいくつかあります。

これらは、儀式そのものに必要なものや、手続き、あるいは喪主自身の体調管理に関わるものなど、多岐にわたります。

これらの持ち物を事前にまとめておき、すぐに取り出せるようにしておくと、当日の不安を軽減し、落ち着いて葬儀に臨むことができます。

特に、慣れない場所での移動や、多くの人との応対があるため、必要なものが手元にあるという安心感は非常に大きいです。

儀式に欠かせない必需品

葬儀の儀式に参列する上で、最も基本的な持ち物として「数珠」が挙げられます。

数珠は仏式の場合に手を合わせる際に使用するもので、宗派によって形や持ち方が異なる場合がありますが、略式数珠であれば宗派を問わず使用できます。

故人の宗派に合わせて準備するか、ご自身の宗派の数珠を持参しましょう。

数珠は貸し借りするものではないとされていますので、一人一つ準備するのが望ましいです。

次に、「香典」です。

参列者から香典をいただく喪主側は、基本的に香典を出す必要はありませんが、故人との関係性によっては出す場合もあります。

また、親族間での取り決めがあるかもしれませんので、事前に確認しておきましょう。

香典をいただく側として、香典を受け取るための「香典帳」や筆記用具も必要になる場合がありますが、これらは葬儀社が用意してくれることが多いです。

しかし、念のため持参しておくと安心です。

その他、お経を読む際に使用する「経本」や、位牌、遺影写真なども必要ですが、これらは葬儀社が準備し、式場に配置してくれます。

喪主自身が持参する必要があるのは、主に数珠と、状況に応じて香典くらいでしょう。

当日の手続きや精算に必要なもの

葬儀当日は、様々な手続きや精算が発生します。

まず、火葬場へ向かう際に「火葬許可証」を必ず持参する必要があります。

これは前日までに役所から発行してもらう書類ですが、火葬場で提出するまで紛失しないように大切に保管してください。

火葬許可証がないと火葬ができませんので、最も重要な持ち物の一つと言えます。

また、葬儀社への最終的な支払いが必要になる場合もあります。

支払い方法については事前に葬儀社と打ち合わせしておきますが、現金で支払う場合は、必要な金額を準備しておきましょう。

高額になることも多いので、振込やクレジットカード払いが可能な場合もあります。

手続きに関しては、故人の死亡に関する公的な手続き(火葬許可申請など)は葬儀社が代行してくれることがほとんどですが、念のため「喪主の印鑑(認印)」を持参しておくと良いでしょう。

さらに、遠方から来ている親族や、当日お手伝いをお願いした方への「交通費」や「心付け」が必要になる場合もあります。

これらも失礼のないように、新札を準備しておくとより丁寧です。

当日は、多くの人との連絡が必要になるため、スマートフォンとその予備バッテリーまたは充電器も必需品と言えます。

緊急時や予備として備えるもの

葬儀当日は、予期せぬ出来事や体調の変化に対応できるよう、いくつかの予備や緊急時に役立つものも準備しておくと安心です。

まず、喪主自身や一緒にいる親族の体調管理のために、「常備薬」や「絆創膏」「胃薬」などを準備しておきましょう。

緊張や疲労から体調を崩すことも考えられます。

また、急な涙や鼻水に対応できるよう、「ハンカチ」や「ティッシュ」は多めに持参することをお勧めします。

特にハンカチは、フォーマルな場にふさわしい白か黒の無地のものが良いでしょう。

眼鏡を使用している方は、「予備の眼鏡」や「コンタクトレンズ用品」もあると安心です。

さらに、女性の場合、急なストッキングの伝線に備えて「予備のストッキング」があると非常に役立ちます。

葬儀中は長時間にわたるため、足元が冷えることもあります。

冬場はもちろん、夏場でも冷房が効いている場合があるので、薄手の羽織りものや、カイロなども準備しておくと良いかもしれません。

また、小さなお子さんが参列する場合は、お気に入りのおもちゃや絵本、おやつなど、静かに過ごせるようなものがあると助かります。

これらの「もしも」に備える持ち物は、心の余裕にも繋がります。

もしもの時や個人的な備えとして準備しておきたい持ち物

基本的な持ち物リストに加えて、個々の状況や予期せぬ事態に備えて準備しておくと良い持ち物があります。

これらは必須ではありませんが、持っていることで安心できたり、後々の手続きがスムーズになったりする可能性があります。

また、喪主自身の精神的な支えとなるようなものも含まれます。

急な訃報で考える余裕がないかもしれませんが、少しでも時間があるならば、これらの項目についても検討してみる価値はあります。

特に、故人との思い出に関わる品は、心の整理にも繋がる大切なものとなるでしょう。

忘れがちな個人的な必需品と予備

葬儀の準備や進行に気を取られていると、つい自分自身の個人的な必需品を忘れてしまいがちです。

例えば、「自宅の鍵」は、葬儀式場から一時的に自宅に戻る際に必要になることがあります。

また、「スマートフォン」は連絡手段として不可欠ですが、充電が切れてしまうと困ります。

予備バッテリーや充電器は必ず持参しましょう。

女性の場合は、「予備のストッキング」や「ヘアピン」「ゴム」など、身だしなみを整えるための簡単なものがあると安心です。

特に急な訃報でそのまま駆けつけた場合など、最低限の身だしなみ用品(メイク道具、歯ブラシなど)があると助かります。

また、慣れない靴で長時間過ごすことに備えて、「履き慣れた靴」を別に用意しておき、移動中に履き替えるという方法もあります。

さらに、葬儀社との打ち合わせ内容や、参列者からの質問などをメモするための「筆記用具」と「メモ帳」も意外と忘れやすいですが、非常に役立ちます。

これらの細かな個人的な持ち物は、大きなバッグにまとめて入れておくと、必要な時にすぐに取り出せて便利です。

状況に応じて必要になる可能性のあるもの

葬儀の形式や状況によっては、追加で必要になる持ち物があります。

例えば、「故人の愛用品」や「思い出の品」を棺に入れたい場合、事前に準備しておく必要があります。

ただし、燃えにくいものや、環境に影響を与えるものは棺に入れられない場合があるので、事前に葬儀社に確認しましょう。

故人の好きだったお菓子や手紙、写真などは比較的棺に入れやすいものとしてよく選ばれます。

また、遠方から親族が来られる場合、宿泊先の手配や、当日会場までの「地図」や「アクセス情報」をまとめたものが必要になるかもしれません。

特に公共交通機関を利用する場合、時刻表や乗り換え案内を印刷しておくと、スマートフォンが使えない状況でも安心です。

さらに、葬儀後に自宅で弔問客を迎える場合、お茶やお菓子、座布団などの準備も必要になりますが、これらも持ち物としてリストアップしておくと良いでしょう。

その他、故人の遺言書やエンディングノートが見つかっている場合、その内容を確認するために持参することもあります。

これらの状況に応じた持ち物は、事前に想定される状況を家族や親族と話し合い、必要かどうかの判断をすることが大切です。

持ち物準備で失敗しないための心構えと注意点

喪主として初めて葬儀の準備をされる方にとって、持ち物準備は特に不安を感じる部分かもしれません。

しかし、いくつかの心構えと注意点を知っておくことで、失敗を防ぎ、落ち着いて準備を進めることができます。

最も大切なのは、一人で抱え込まず、周囲の協力を得ることです。

また、分からないことや不安なことは、遠慮なく葬儀社に相談することが重要です。

プロの視点からのアドバイスは、持ち物準備だけでなく、葬儀全体のスムーズな進行に繋がります。

ここでは、持ち物準備における失敗を防ぐための具体的な方法をお伝えします。

慌てないための事前準備のコツ

急な訃報であっても、少しでも早く持ち物リストの作成に取り掛かることが、慌てないための最大のコツです。

まず、この記事で紹介したような基本的なリストを参考に、必要なものを書き出してみましょう。

次に、故人の遺品の中から必要な書類や品物を探し出します。

この際、一人で行うのではなく、信頼できる家族や親族と一緒に探すことをお勧めします。

複数人の目で確認することで、見落としを防ぐことができます。

特に死亡診断書や火葬許可証などの重要な書類は、すぐに取り出せる場所にまとめて保管し、コピーを複数枚取っておくことを忘れないでください。

また、喪服や小物類は、普段からどこにしまってあるか把握しておくと、いざという時に慌てずに済みます。

クリーニングが必要な場合は、早めに出しておきましょう。

現金に関しても、ある程度のまとまった金額が必要になることを想定し、事前に引き出しておくか、クレジットカードやキャッシュレス決済の準備をしておくと安心です。

これらの事前準備は、心の余裕を生み、故人との最期のお別れに集中するための大切なステップとなります。

誰かと協力して確認する大切さ

喪主は葬儀全体を取り仕切る立場であり、心身ともに大きな負担がかかります。

持ち物準備についても、一人で全てを完璧にこなそうとせず、家族や親族に協力を仰ぐことが非常に大切です。

例えば、書類