葬儀を終えられたご遺族へ、弔意をお伝えするために弔問に伺う機会があるかもしれません。

しかし、「いつ伺うべきか」「何を持っていくのが適切か」など、迷うことも多いのではないでしょうか。

特に、お供え物や香典といった持ち物については、相手への配慮が大切になります。

この記事では、葬儀後の弔問に持参すべき適切な持ち物リストを中心に、訪問のタイミングやマナーについて詳しく解説します。

失礼なく、そして何よりご遺族の心に寄り添った弔問ができるよう、ぜひ最後までお読みください。

葬儀後の弔問、いつ伺うのが良い? タイミングと遺族への心遣い

葬儀を終え、ご遺族が少し落ち着かれた頃に弔問に伺うのが一般的ですが、具体的に「いつ」という明確な決まりがあるわけではありません。

大切なのは、ご遺族の状況を第一に考えることです。

葬儀直後は、手続きや片付けなどでご遺族は心身ともに疲れ切っていることがほとんどです。

そのような状況で突然訪問するのは、かえって負担をかけてしまう可能性があります。

弔問に伺う時期としては、一般的に初七日以降から四十九日までの間に伺うことが多いようです。

しかし、四十九日を過ぎてから伺っても問題ありません。

故人を偲び、ご遺族を気遣う気持ちが最も重要です。

親しい間柄であれば、ご遺族と連絡を取り合い、「いつ頃伺っても大丈夫か」を直接確認するのが最も確実で、ご遺族への負担も少ない方法と言えるでしょう。

例えば、ご家族だけでゆっくり過ごしたい時間があるかもしれませんし、特定の日に合わせて訪問してほしいという希望があるかもしれません。

勝手に都合の良い日を決めて押しかけるのではなく、必ず事前に連絡を取り、ご遺族の都合の良い日時を尋ねるようにしましょう。

もし、すぐに連絡が取れない場合や、ご遺族から「落ち着いたら連絡します」と言われた場合は、焦らず連絡を待つことも大切な心遣いです。

弔問に適切な時期とは? 遺族の状況を考える

弔問の時期は、故人との関係性や地域の習慣によっても異なりますが、基本的にはご遺族の気持ちと状況を優先することが最も重要です。

葬儀直後の慌ただしい時期を避け、ご遺族が少し落ち着かれた頃を見計らって連絡を取るのが一般的な流れです。

初七日法要を終えられた後、または四十九日までの間が、弔問に伺う方が比較的多い時期とされています。

この期間は、まだ故人のご供養に関わる手続きや準備が進められている時期でもあり、ご遺族も故人を偲ぶ気持ちが強い時期です。

ただし、最近では家族葬が増え、葬儀後の弔問を辞退されるご遺族もいらっしゃいます。

無理に訪問しようとせず、ご遺族の意向を尊重することが何よりも大切です。

また、四十九日を過ぎてから伺う場合でも、故人を偲ぶ気持ちに変わりはありません。

一周忌やそれ以降の年忌法要など、節目に合わせて弔問することも考えられます。

いずれの時期にせよ、最も避けたいのは、ご遺族がまだ深い悲しみの中にいる時や、片付けなどで多忙を極めている時に、アポイントメントなしに突然訪問することです。

ご遺族にとって、予期せぬ来客への対応は大きな負担となりかねません。

必ず事前に連絡を入れ、ご遺族の都合を確認する、この一手間が、相手への深い配慮となります。

訪問前に必ず確認しておきたいこと

弔問に伺う前に、いくつか確認しておくべき重要な点があります。

まず第一に、ご遺族が弔問を受け付けているかどうかを確認することが不可欠です。

近年、家族葬や一日葬など形式が多様化しており、葬儀後の弔問を辞退されるケースも増えています。

訃報の連絡や葬儀の案内の中に、弔問や香典・供物について辞退する旨が記載されていないか、注意深く確認しましょう。

もし記載がない場合でも、事前に電話やメールなどでご遺族に連絡を取り、「ご迷惑でなければ、後日改めてお焼香に伺わせていただきたいのですが、ご都合はいかがでしょうか」といった形で打診するのが丁寧です。

この際に、弔問の受け付けだけでなく、訪問しても良い日時や、もし何か持参する場合に控えてほしいもの(例えば、生物や日持ちしないものなど)があるかなども、遠慮なく尋ねてみても良いでしょう。

また、自宅以外の場所(例えば、霊園の管理事務所や法要の会場など)で弔問や法要が行われる可能性もありますので、訪問場所についても確認が必要です。

公共交通機関を利用するか、自家用車で行くかによって、所要時間や駐車場の有無なども考慮する必要があります。

事前にしっかりと情報を収集し、ご遺族の負担を最小限に抑えるための準備を怠らないことが、弔問における最も基本的なマナーと言えます。

弔問に持参する「お供え物」の選び方と渡し方のマナー

葬儀後の弔問に際して、故人への弔意とご遺族への慰めの気持ちを込めて、お供え物を持参するのが一般的です。

しかし、どのようなものを選べば良いのか、金額はどのくらいが適切なのか、そしてどのように渡せば失礼にならないのかなど、悩ましい点がいくつかあります。

お供え物は、故人の霊前にお供えし、故人の冥福を祈る気持ちを表すものです。

そのため、故人が生前好んでいたものを選ぶのも良いですが、ご遺族の負担にならないような配慮も同時に必要です。

お供え物を選ぶ上で大切なのは、「分けやすく」「日持ちがする」「常温で保存できる」といった点です。

また、生ものや香りの強いもの、すぐに傷んでしまうものは避けた方が無難です。

ご遺族は弔問客への対応や後片付けで忙しい上に、冷蔵庫の容量にも限りがあるため、配慮が必要です。

何を選べば良いか迷う場合は、定番とされるものを選ぶと失敗が少ないでしょう。

例えば、個包装になったお菓子や、果物、線香、ろうそくなどが一般的です。

これらの品物は、多くの仏事で用いられ、失礼にあたることは少ないため、安心して選ぶことができます。

ただし、ご遺族から特定のものを辞退する旨の連絡があった場合は、その意向に従いましょう。

どんなお供え物が喜ばれる? 選び方のポイントと具体例

弔問に持参するお供え物は、故人への気持ちを表す大切なものです。

ご遺族に喜ばれるお供え物を選ぶためには、いくつかのポイントがあります。

まず、先述の通り、「分けやすい」「日持ちがする」「常温保存可能」なものが基本です。

特に、弔問客が複数いる場合や、後日改めて弔問に訪れる方がいることを考えると、個包装になっているお菓子や、日持ちする焼き菓子などは非常に喜ばれます。

例えば、クッキーや煎餅の詰め合わせ、羊羹や最中といった和菓子などが定番です。

果物もお供え物としてよく選ばれますが、傷みやすいものや、皮を剥くなど手間がかかるものは避けた方が良いでしょう。

みかんやリンゴ、ゼリータイプのフルーツなどがおすすめです。

また、故人がお酒を好んでいた場合は、日本酒やビールなどを持参することも考えられますが、ご遺族がお酒を飲まない場合や、既にたくさん集まっている可能性もありますので、事前に確認するか、別の品物を選ぶ方が無難です。

お線香やろうそくも、仏事には欠かせないものとして喜ばれるお供え物の一つです。

特に、良い香りの線香や、燃焼時間の長いろうそくなどは、日々の供養に役立ててもらえるため、実用的で喜ばれることが多いでしょう。

ただし、香りの強い線香は、ご遺族によっては好まない場合もありますので、控えめな香りを選ぶなどの配慮も大切です。

私が以前、知人の弔問に伺った際に、ご遺族から「たくさんお菓子をいただいて、しばらくお茶請けに困らなかったのが本当に助かりました」と言われたことがあります。

このように、ご遺族の日常の負担を少しでも軽減できるような品物を選ぶことが、心遣いとして伝わります。

お供え物の金額目安とのし紙の基本

お供え物の金額は、故人との関係性によって異なりますが、一般的には3千円から5千円程度が目安とされています。

これは、香典とは別に用意する場合の金額です。

あまり高額すぎると、ご遺族がかえって恐縮してしまう可能性がありますし、安すぎても気持ちが伝わりにくいため、この範囲で選ばれる方が多いようです。

大切なのは金額よりも、故人を偲び、ご遺族を気遣う気持ちです。

見栄を張る必要はありません。

お供え物には、のし紙(掛け紙)をかけるのがマナーです。

仏事用には、黒白または双銀の結び切りの水引が印刷されたのし紙を使用します。

表書きは、一般的に「御供(おそなえ)」または「御仏前(ごぶつぜん)」と書きます。

四十九日前は「御霊前(ごれいぜん)」とする場合もありますが、最近では宗派に関わらず「御供」とするのが無難とされています。

水引の下には、差出人の氏名をフルネームで記入します。

会社や団体として贈る場合は、会社名や団体名の後に代表者名を記載します。

筆ペンや毛筆を使用し、薄墨で書くのが丁寧とされていますが、最近では濃い墨で書くことも増えています。

品物によっては、包装紙の上から外のしにする場合と、直接箱に内のしにする場合がありますが、弔事の場合は控えめな内のしにするのがより丁寧な印象を与えます。

デパートや専門店で購入する際は、弔事用のお供え物であることを伝えれば、適切なのし紙を用意してもらえますので安心です。

心を込めてお供え物を渡す時の作法

弔問に伺い、お仏壇に手を合わせさせていただく際に、お供え物をお渡しするのが一般的な流れです。

お供え物は、紙袋や風呂敷などに入れて持参し、お渡しする際に袋から出して、ご遺族に直接手渡しするのではなく、仏壇の前に置かせていただくのが丁寧な作法とされています。

まず、ご遺族にご挨拶をし、お悔やみの言葉を述べた後、「心ばかりではございますが、お供えください」といった言葉を添えて、品物を仏壇の前に置かせていただきます。

この際、のし紙の表書きが、お仏壇側ではなく、ご遺族から見て読める向きになるように置くのがマナーです。

もしお仏壇がすぐに近くにない場合や、ご遺族から「こちらでお預かりします」と言われた場合は、無理に仏壇まで持っていかず、ご遺族に手渡しても問題ありません。

その場合も、「どうぞお供えください」と一言添えることを忘れないようにしましょう。

手渡す際も、紙袋から出して品物だけを差し出すのが丁寧です。

紙袋は持ち帰りましょう。

また、お供え物について、金額や品物の説明を長々とする必要はありません。

「故人が好きだったものと伺いましたので」「皆様で召し上がっていただければ幸いです」など、簡潔に気持ちを伝えるだけで十分です。

お供え物は、故人への弔意を示すと同時に、忙しいご遺族への心遣いです。

形式にとらわれすぎず、心を込めてお渡しすることが最も大切です。

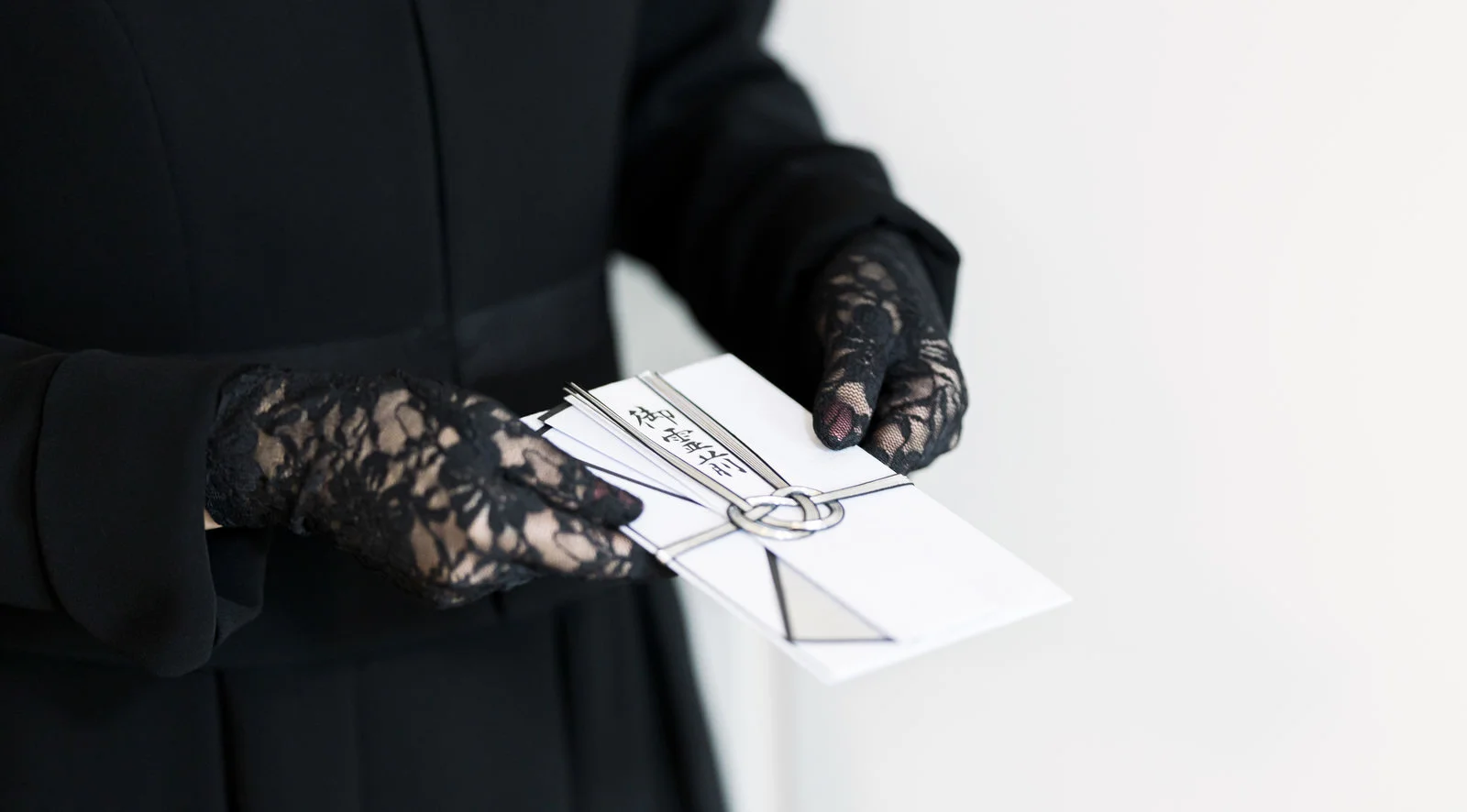

香典は必要? 葬儀後の弔問における香典のマナー

葬儀に参列できなかった場合など、葬儀後の弔問に伺う際に香典を持参すべきか迷う方もいらっしゃるかもしれません。

香典は、故人の霊前にお供えするもので、線香や花の代わりという意味合いと、突然の訃報によるご遺族の経済的な負担を軽減するという相互扶助の意味合いがあります。

葬儀に参列して香典を渡せなかった場合は、後日弔問に伺う際に香典を持参するのが一般的です。

ただし、ご遺族が香典を辞退されている場合は、その意向を尊重し、無理に渡そうとしないことが重要です。

訃報の連絡や葬儀の案内、または事前に確認した際に、「香典は辞退いたします」と明記されていた場合は、香典以外の形(お供え物など)で弔意を示すことを検討しましょう。

香典を持参する場合は、不祝儀袋に入れ、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが正式なマナーです。

不祝儀袋の選び方や表書きの書き方、金額の目安については、葬儀の際に持参する場合と同様のマナーが適用されます。

ただし、葬儀から日数が経過している場合は、四十九日を過ぎているかどうかに応じて、表書きを変える必要がある場合もあります。

葬儀で渡せなかった場合の香典、金額の目安

葬儀に参列できず、後日弔問に伺う際に香典を持参する場合の金額は、葬儀で渡す場合と同様に、故人との関係性によって異なります。

一般的な目安としては、以下のようになります。

- 知人・友人:5千円~1万円

- 会社関係者(同僚・上司・部下):5千円~1万円

- 親族:1万円~10万円以上(関係性による)

これはあくまで目安であり、地域の習慣や家によって考え方が異なる場合もあります。

また、ご自身の年齢や社会的な立場、故人との生前の親交の深さなども考慮して決めましょう。

大切なのは、無理のない範囲で、心を込めて包むことです。

香典袋の表書きは、四十九日を境に変わることが一般的です。

四十九日までは「御霊前」とするのが一般的ですが、浄土真宗では霊の概念がないため、通夜・葬儀から「御仏前」とします。

四十九日を過ぎた法要などでは、故人は仏様になっているという考えから、「御仏前」とするのが一般的です。

弔問に伺う時期が四十九日前か後かによって、適切な表書きを選ぶようにしましょう。

不祝儀袋は、コンビニエンスストアや文具店、百貨店などで購入できます。

水引の色は、黒白または双銀の結び切りを選びます。

中袋には、金額、氏名、住所を忘れずに記入しましょう。

香典以外で弔意を示す方法、お供え物との関係

ご遺族が香典を辞退されている場合や、香典とは別に弔意を示したいと考える場合、香典以外の形でお供え物を持参するのが一般的な方法です。

お供え物は、故人の霊前にお供えし、故人を偲ぶ気持ちを表すものです。

香典がお金の形でご遺族の負担を軽減するという意味合いが強いのに対し、お供え物は故人への供養の気持ちや、ご遺族への慰めの気持ちを形にしたものと言えます。

先述したように、お供え物としては、個包装のお菓子や果物、線香、ろうそくなどが適しています。

これらの品物は、ご遺族が故人の供養のために使用したり、弔問客に分けたりすることができるため、実用的で喜ばれることが多いです。

香典を辞退されている場合は、香典の代わりに少し金額を上げたお供え物を持参するという考え方もあります。

例えば、香典の相場が5千円程度であれば、5千円程度の品物をお供え物として持参するなどです。

ただし、これもご遺族の負担にならない範囲で考えることが大切です。

「香典返し」の負担を避けるために香典を辞退されている可能性もあるため、高額すぎるお供え物はかえってご遺族に気を遣わせてしまうかもしれません。

最も大切なのは、ご遺族の意向を尊重し、故人を偲ぶ気持ちを伝えることです。

香典やお供え物といった「物」だけでなく、丁寧なお悔やみの言葉や、ご遺族の心に寄り添う姿勢こそが、何よりの弔意となります。

弔問時の服装と言葉遣い、失礼にならないために

葬儀後の弔問に伺う際の服装や言葉遣いも、相手への配慮を示す上で非常に重要なマナーです。

葬儀とは異なり、平服で伺うのが一般的ですが、どのような服装が良いのか、また、ご遺族にかける言葉はどのように選べば良いのか、迷うことも多いでしょう。

弔問は、故人を偲び、ご遺族にお悔やみを伝える場ですので、派手な服装やカジュアルすぎる服装は避けるのが基本です。

派手な色や柄物、露出の多い服、ジーンズやTシャツ、サンダルなどは不適切です。

男性であれば、ダーク系のスーツやジャケットに落ち着いた色のシャツ、ネクタイは地味な色(派手な柄でなければ黒以外でも可)を選ぶのが無難です。

女性であれば、地味な色のワンピースやアンサンブル、スーツなどが適切です。

アクセサリーは結婚指輪以外は控えるか、シンプルなものを選びましょう。

メイクも控えめに、香水はつけないのがマナーです。

靴は、光沢のある素材や派手な色のものは避け、黒や地味な色のものを選びます。

落ち着いた服装で弔意を示す

弔問時の服装は、ご遺族への配慮を示す大切な要素です。

葬儀のような喪服である必要はありませんが、故人への弔意を表すため、落ち着いた色合いの服装を選ぶのが基本です。

男性は、黒、紺、グレーなどのダーク系のスーツやジャケットに、白または無地の落ち着いた色のシャツを合わせます。

ネクタイは、黒でなくても地味な色合いのものを選べば問題ありません。

派手な柄や光沢のある素材は避けましょう。

靴下も黒や紺などの地味な色を選びます。

靴は、黒やダークブラウンなどの革靴が適切です。

女性は、黒、紺、グレー、茶色などの地味な色合いのワンピース、アンサンブル、スーツなどが適しています。

インナーも、白や地味な色の無地のものを選びましょう。

ストッキングは肌色か黒が一般的です。

靴は、黒や地味な色のパンプスなどを選びます。

アクセサリーは、結婚指輪以外は控えめにし、パールのネックレスやイヤリングなど、シンプルなものを選ぶのが無難です。

バッグも、派手な色や柄物、ブランドロゴが目立つものは避けて、落ち着いたデザインのものを選びましょう。

弔問は、お洒落をする場ではありません。

あくまで故人を偲び、ご遺族を気遣う場であることを忘れず、控えめな服装を心がけることが大切です。

遺族へ寄り添う言葉遣いのポイント

弔問に伺った際、ご遺族にかける言葉は、相手の心に寄り添うような配慮が必要です。

まず、玄関先で簡単に挨拶をし、お悔やみの言葉を述べます。

この時、「この度は心よりお悔やみ申し上げます」「大変でいらっしゃいましたね」といった言葉を落ち着いたトーンで伝えます。

家の中に入らせていただいた後、お仏壇に手を合わせさせていただく際に改めてご遺族に挨拶をします。

故人との思い出話を尋ねる際は、ご遺族がつらい気持ちにならないよう配慮が必要です。

楽しかった思い出や、故人の人柄が偲ばれるような温かいエピソードなどを簡潔に話すのは良いでしょう。

ただし、ご遺族が話したがらない様子であれば、無理に聞き出すのは控えます。

避けるべき言葉としては、「頑張って」「早く元気になって」といった、ご遺族を励ますつもりの言葉でも、かえってプレッシャーを与えてしまう可能性があります。

また、「死」や「苦」を連想させる言葉(例:「重ね重ね」「たびたび」など)、故人の死因を詮索するような質問もタブーです。

長居はせず、頃合いを見て失礼するのがマナーです。

帰る際には、「本日はありがとうございました。

どうぞお疲れの出ませんように」など、ご遺族の体を気遣う言葉を添えましょう。

最も大切なのは、上辺だけの言葉ではなく、心から故人を偲び、ご遺族を思いやる気持ちを伝えることです。

静かに耳を傾け、ご遺族の悲しみに寄り添う姿勢こそが、何よりの慰めとなります。

まとめ

葬儀後の弔問は、故人を偲び、そして何よりもご遺族の心に寄り添うための大切な機会です。

いつ伺うか、何を持参するか、どのような言葉をかけるかなど、様々なマナーがありますが、最も重要なのは「ご遺族への配慮」です。

弔問に伺う時期は、ご遺族が少し落ち着かれた頃を見計らい、必ず事前に連絡を取って都合を確認することが基本です。

突然の訪問は、ご遺族にとって大きな負担となる可能性があります。

持参するお供え物としては、日持ちがして分けやすいお菓子や果物、線香などが一般的ですが、ご遺族の意向を尊重し、辞退されている場合は無理に持参しないことが大切です。

金額は3千円から5千円程度を目安とし、適切なのし紙をかけて持参しましょう。

香典は、葬儀で渡せなかった場合に持参するのが一般的ですが、こちらもご遺族が辞退されている場合は無理強いせず、お供え物などで弔意を示すことを検討します。

服装は、葬儀のような喪服ではなく平服で構いませんが、落ち着いた色合いの控えめなものを選び、華美な装飾品は避けるのがマナーです。

言葉遣いにおいては、お悔やみの言葉とともに、ご遺族の悲しみに寄り添う姿勢を示すことが大切です。

故人の死因を詮索したり、ご遺族を励ますつもりの言葉でもかえって負担になるような表現は避けましょう。

これらのマナーは、あくまでご遺族への心遣いを形にしたものです。

形式にとらわれすぎず、故人を偲ぶ純粋な気持ちと、ご遺族を気遣う優しい気持ちを持って弔問に伺うことが、最も大切な「適切な持ち物」と言えるでしょう。