納骨法要を行う時期と準備について知っておくべきこと

大切な方を亡くされた後、葬儀や火葬を終えて一段落ついたとしても、その後に待っているのが「納骨」です。

納骨は故人の魂が安らかに眠る場所を定めるための大切な儀式ですが、「いつ行えば良いの?」「何を準備すれば良いの?」と、多くの人が悩むポイントでもあります。

特に初めて経験される方にとっては、分からないことだらけで不安に感じられるかもしれません。

この記事では、納骨法要を行う時期と準備について、知っておくべき基本的なことから、現代における多様な選択肢まで、分かりやすく解説します。

納骨法要はいつ行う?時期の目安と知っておくべきこと

「納骨はいつまでにしなければいけない」という明確な法律上の決まりはありません。

しかし、一般的には故人の霊がこの世とあの世の間をさまよい、忌明けを迎えるとされる「四十九日」の法要に合わせて行うことが多いです。

これは、四十九日を境に故人の魂が旅立つと考える仏教の教えに基づいています。

四十九日は遺族にとっても、故人の死を受け入れ、気持ちを整理する一つの区切りとなるため、納骨法要を行う時期として選ばれることが最も一般的です。

法律上の期限と一般的な納骨時期

法律上、遺骨の取り扱いについては墓地埋葬法という法律で定められていますが、納骨を行う時期に具体的な期限は設けられていません。

火葬後すぐに納骨することも可能ですし、数年、あるいは何十年と手元に置いておくことも法律上は問題ありません。

ただし、納骨場所によっては管理規約で納骨時期が定められている場合もありますので、事前に確認が必要です。

多くの人が四十九日を目安にするのは、宗教的な意味合いと、遺族や親族が集まりやすいという実際的な理由からです。

また、納骨はせずに散骨や樹木葬を選ぶ場合でも、故人を偲ぶための区切りとして四十九日や一周忌などに合わせて行われるケースが多く見られます。

地域によっては、古くからの慣習として、特定の時期に納骨を行う風習が残っている場合もあります。

例えば、お盆やお彼岸の時期に合わせて納骨を行う地域や、故人の命日、特定の年忌法要の際に行う地域など様々です。

ご自身の地域の慣習や、親族間の考え方を確認することも、納骨時期を決める上で大切なポイントになります。

もし、すぐに納骨する準備が整わない場合でも、焦る必要はありません。

遺骨は自宅で安置しておくことができますし、その間の供養も大切です。

大切なのは、遺族が納得し、故人を心を込めて供養できる時期を選ぶことです。

四十九日や一周忌など、法要と合わせる場合の考え方

納骨法要を四十九日や一周忌などの年忌法要と合わせて行うことには、いくつかのメリットがあります。

まず、親族が一堂に会する機会を一度に済ませられるため、参列者の負担を減らすことができます。

また、法要の準備と納骨の準備を並行して行うことで、段取りもスムーズに進めやすいでしょう。

特に遠方に住む親族が多い場合、四十九日や一周忌に合わせて納骨を行うことで、皆が集まりやすく、故人を偲ぶ時間を共有できる貴重な機会となります。

四十九日法要は、故人の霊魂の行方が定まる大切な日とされており、この日に合わせて納骨を行うことで、故人が安らかに旅立てるよう供養する意味合いが込められています。

一周忌法要は、故人が亡くなって満一年目の命日に行われる法要で、遺族が故人を偲び、故人の冥福を祈る大切な節目です。

この時期に納骨を行う場合も、一年という区切りで故人を供養し、遺族の気持ちを新たにするという意味があります。

どの法要と合わせるかは、遺族の意向や準備の状況、親族の都合などを総合的に考慮して決定します。

法要と納骨を同時に行う場合は、お寺や霊園の予約、会食場所の手配など、通常よりも早めに準備を始めることが肝心です。

時期が遅れる・早まる場合の対応

納骨法要を四十九日に行えなかったとしても、全く問題ありません。

前述の通り、法律上の期限はありませんので、遺族の都合や準備の進捗に合わせて時期を調整することが可能です。

たとえば、納骨するお墓や納骨堂の準備に時間がかかる場合、親族の都合が合わない場合、または遺族の気持ちの整理に時間がかかる場合など、様々な理由で四十九日を過ぎてしまうことはよくあります。

時期が遅れる場合でも、焦らずに準備を進め、遺族や親族とよく相談して、皆が納得できる時期に改めて納骨法要を営めば良いのです。

逆に、火葬後すぐに納骨したいという希望がある場合も対応可能です。

特に、生前の故人の希望であったり、遺族の意向が固まっている場合は、四十九日を待たずに納骨を行うこともあります。

この場合も、納骨場所の管理者や菩提寺に早めに相談し、必要な手続きを進める必要があります。

時期が早まる場合でも、故人を大切に思う気持ちに変わりはありません。

大切なのは、どのような時期であっても、故人を偲び、心を込めて供養する気持ちです。

もし、時期について不安や疑問がある場合は、お寺や霊園の担当者に相談してみることをお勧めします。

専門家のアドバイスを聞くことで、安心して時期を決めることができるでしょう。

納骨法要を行うための具体的な準備リストと手続き

納骨法要をスムーズに行うためには、事前の準備が非常に重要です。

準備は多岐にわたりますが、一つずつ確認しながら進めていきましょう。

まず最初に考えるべきは、故人の遺骨をどこに納めるかです。

納骨場所が決まらなければ、その後の手続きや準備を進めることができません。

納骨場所の選定は、納骨準備の最初の、そして最も大切なステップと言えます。

納骨場所の決定から書類準備まで

納骨場所としては、先祖代々のお墓、新しく建てるお墓、霊園の納骨堂、永代供養墓、樹木葬、海洋散骨など、様々な選択肢があります。

それぞれの方法に特徴や費用、考え方がありますので、遺族でよく話し合って決めましょう。

納骨場所が決まったら、その管理者に連絡を取り、納骨の予約や手続きについて確認します。

納骨に必要な書類としては、主に「埋葬許可証(火葬証明書)」と「受入証明書(墓地を使用する権利を証明する書類)」があります。

埋葬許可証は火葬を行った際に火葬場で発行される書類で、納骨時にはこの原本を納骨場所に提出する必要があります。

受入証明書は、お墓や納骨堂の使用契約時に発行される書類です。

また、お墓に納骨する場合は、石材店に依頼して墓石に戒名などを彫刻してもらう必要があります。

この彫刻には時間がかかることがあるため、納骨時期が決まったら早めに石材店に連絡し、打ち合わせを行うことが大切です。

必要な書類は納骨場所によって異なる場合があるため、事前に管理者に確認し、漏れがないように準備を進めましょう。

もし、現在のお墓から別の場所へ遺骨を移す「改葬」の場合は、さらに多くの手続きが必要になります。

改葬元の市区町村から「改葬許可証」を発行してもらう必要があり、これには「受入証明書」や「埋葬証明書」などの提出が求められます。

これらの手続きは時間と手間がかかるため、改葬を検討している場合は、納骨時期のかなり前から準備を始める必要があります。

改葬に関する手続きは複雑な場合が多いので、自治体の窓口や専門業者に相談することをおすすめします。

僧侶への依頼や親族への連絡方法

納骨法要を行う際には、読経をしてもらうために僧侶に依頼するのが一般的です。

菩提寺がある場合は、菩提寺の住職に連絡を取り、納骨法要を行いたい旨と希望する日時を伝えましょう。

菩提寺がない場合は、納骨する霊園や納骨堂の管理者に相談して僧侶を紹介してもらうか、インターネットなどで僧侶手配サービスを利用する方法があります。

僧侶に依頼する際は、納骨法要の趣旨や参列者の人数などを伝え、お布施についても目安を確認しておくと安心です。

お布施は、法要の謝礼として僧侶に渡すもので、金額に明確な決まりはありませんが、相場を参考に遺族で話し合って決めます。

納骨法要に参列してもらいたい親族や関係者への連絡も重要な準備の一つです。

納骨場所、日時、法要後の会食の有無などを明確に伝えましょう。

連絡は、電話やはがき、メールなど、親族間の慣習や関係性に合わせて行います。

特に高齢の親族がいる場合は、電話で直接伝える方が確実で丁寧な印象になります。

また、遠方から来る参列者がいる場合は、宿泊場所や交通手段に関する情報を提供すると親切です。

返信期日を設けて出欠を確認することで、当日の人数を把握し、会食の手配などがスムーズに進みます。

これらの準備と並行して、納骨法要当日に使用する供物や供花、焼香セット、遺影写真なども準備します。

これらは納骨場所で用意してくれる場合もありますが、事前に確認が必要です。

また、納骨する際には骨壺から遺骨を取り出し、骨袋に移し替えることもあります。

特に土に還す樹木葬や散骨の場合は、環境に配慮した素材の骨袋を使用します。

納骨方法によって必要なものが異なるため、納骨場所の管理者や石材店に具体的に確認しておくことが大切です。

納骨法要当日の流れ、費用、参列者のマナー

納骨法要の当日は、事前に準備した内容に基づいて儀式が進められます。

当日の流れを事前に把握しておくことで、落ち着いて法要に臨むことができます。

一般的には、納骨場所への移動、受付、法要、納骨、会食という流れで進みます。

特に初めて納骨法要を行う場合は、当日の流れをシミュレーションしておくと安心です。

当日のスムーズな進行と注意点

納骨法要の当日は、まず納骨場所に集合します。

受付がある場合は、芳名帳に記帳し、香典を渡します。

その後、法要会場(寺院の本堂や霊園の管理棟、墓前など)へ移動し、僧侶による読経が行われます。

読経中は、故人を偲び、合掌して聞きましょう。

読経の後、納骨となります。

お墓の場合は、カロートと呼ばれる納骨スペースの蓋を開け、骨壺または骨袋に入った遺骨を納めます。

納骨堂の場合は、決められた棚などに遺骨を安置します。

納骨の際は、石材店や霊園の担当者が立ち会ってくれることがほとんどですが、遺族も立ち会って故人の遺骨が安らかに納められるのを見守ります。

納骨が終わったら、改めて墓前などで読経が行われることもあります。

その後、参列者全員で焼香を行い、故人の冥福を祈ります。

法要全体を通して、静粛な雰囲気の中で行われるため、携帯電話の電源を切るなどの配慮が必要です。

また、写真撮影については、事前に遺族や僧侶に確認をとるのがマナーです。

特に読経中や納骨の瞬間の撮影は控えるのが一般的です。

法要が無事に終わったら、参列者への感謝の気持ちを伝え、会食の場へ移動します。

会食は、納骨法要に参列してくれた方々への感謝を示す場であり、故人の思い出を語り合う大切な時間です。

会食場所は、斎場や霊園の会食室、近隣の飲食店などが利用されます。

食事の席では、故人の話や近況などを和やかに話します。

会食の最後に、施主(法要の主催者)から参列者へ改めてお礼の挨拶を行い、引き出物を渡して終了となります。

当日は、予期せぬ事態が起こることもありますので、時間に余裕を持って行動し、分からないことがあれば遠慮なく関係者に尋ねることが大切です。

かかる費用とお布施、参列者の服装・持ち物

納骨法要にかかる費用は、納骨場所の種類や規模、会食の有無などによって大きく異なります。

主な費用としては、納骨場所の使用料(永代使用料や管理費)、墓石の建立費用(お墓の場合)、石材店への彫刻費用や納骨作業費用、僧侶へのお布施、会食費、引き出物代などが挙げられます。

特に墓石を新しく建てる場合は数百万円かかることもあり、費用の中でも大きな割合を占めます。

納骨堂や永代供養墓、樹木葬などは、お墓に比べて費用を抑えられる傾向にあります。

僧侶へのお布施は、読経に対する謝礼であり、金額に決まりはありませんが、一般的には3万円〜5万円程度が目安とされています。

これに加えて、お車代(僧侶の交通費)や御膳料(僧侶が会食を辞退した場合)を別途用意することもあります。

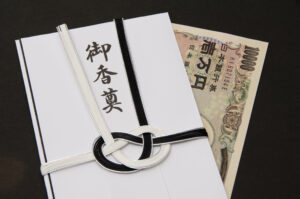

お布施は白い封筒に入れ、「御布施」と表書きをして渡すのが一般的です。

お布施の金額について迷う場合は、事前に菩提寺に相談するか、同じ宗派の知人などに尋ねてみるのも良いでしょう。

参列者の服装は、通常は喪服を着用します。

男性はブラックスーツに白いシャツ、黒いネクタイ。

女性はブラックフォーマルや地味な色のワンピースなどです。

ただし、納骨法要だけであれば、略式喪服や地味な平服でも構わないとされる場合もあります。

特に四十九日を過ぎて年数が経ってからの納骨や、家族だけで行う場合は、地味な服装でも失礼にはあたりません。

事前に遺族に服装について確認しておくと安心です。

参列者が用意する持ち物としては、香典が一般的です。

香典の金額は故人との関係性によって異なりますが、数千円〜1万円程度が目安です。

また、数珠を持参するのがマナーです。

会食や引き出物については、必ずしも行わなければならないものではありません。

家族だけで行う場合や、参列者の都合が合わない場合は省略されることもあります。

会食を行う場合は、参列者の人数に合わせて場所と料理を手配し、引き出物は参列者一人につき一つ用意するのが一般的です。

引き出物には、お茶や海苔、菓子折りなどの品物が選ばれることが多いです。

まとめ

納骨法要は、故人の遺骨を安らかに納め、故人の魂が成