故人様を供養する上で、納骨法要は非常に大切な節目となります。

しかし、初めて経験される方にとっては、「何をどう進めればいいのか」「いつ行うのが一般的なのだろうか」といった疑問や不安が多くあるかもしれません。

特に、様々な手続きや準備が重なる中で、法要の準備まで手が回らないと感じることもあるでしょう。

この記事では、そんな皆さまが安心して納骨法要を迎えられるよう、納骨法要の流れと準備について解説します。

具体的な進め方から、必要な持ち物、費用、当日までの心構えまで、分かりやすく丁寧にお伝えしますので、ぜひ最後までお読みいただき、大切な法要の準備にお役立てください。

納骨法要とは?基礎知識と行う時期

納骨法要は、故人様の遺骨をお墓や納骨堂などに納める際に行われる仏式の儀式です。

単に遺骨を収める物理的な行為だけでなく、故人様の魂を安らかに見送るための大切な供養の一つとされています。

遺骨を新しい場所へ納めることで、故人様が仏様の世界へ旅立つことを見守り、遺族が故人様との別れを受け入れ、新たな一歩を踏み出すための区切りともなります。

この法要を通じて、参列者一同が故人様を偲び、冥福を祈る時間を持つことができます。

故人様が生前大切にしていた場所や、遺族がこれからも故人様を身近に感じられる場所を選ぶことが、納骨場所を決める上で重要な要素となります。

納骨法要の目的と意味合い

納骨法要の最も根本的な目的は、故人様の魂が安らかに仏様の世界へ導かれることを願うことです。

遺骨を墓所や納骨堂に納める行為は、肉体から離れた魂が安住の地を得ることを象徴しています。

また、遺族にとっては、故人様の死を最終的に受け入れ、悲しみを乗り越え、前向きに生きていくための大切な区切りとなります。

この法要を通じて、故人様との思い出を振り返り、感謝の気持ちを新たにすることで、心の整理をつけることができるのです。

納骨法要は、故人様への供養であると同時に、遺族自身の心のケアのためにも非常に重要な儀式なのです。

参列者にとっても、故人様を偲び、遺族を励ます機会となり、故人様との絆や、遺族との繋がりを再確認する場ともなります。

一般的な納骨の時期と例外

納骨の時期に厳密な決まりはありませんが、仏教では一般的に故人様が亡くなってから四十九日の忌明けに合わせて行われることが多いです。

これは、故人様の魂がこの日をもって現世を離れ、旅立ちを終えるとされているため、この節目に遺骨を納めるのが自然な流れと考えられているからです。

しかし、必ずしも四十九日に行わなければならないわけではありません。

遺族の準備が間に合わない場合や、遠方の親族が集まりにくい場合など、様々な事情を考慮して、一周忌や三回忌といった年忌法要に合わせて納骨を行うこともよくあります。

また、新しいお墓が完成するまで時間がかかる場合や、遺族の気持ちの整理がつくまで自宅に安置しておきたいという意向がある場合など、納骨の時期はご家庭の状況や気持ちを最優先して決めることが大切です。

焦る必要はありませんので、家族や親族とよく相談し、納得のいく時期を選びましょう。

納骨場所の種類と選び方

納骨場所としては、大きく分けてお墓(墓地)、納骨堂、そして永代供養墓などがあります。

最も伝統的なのは、代々受け継がれていくお墓に納める方法です。

寺院墓地や霊園墓地などがあり、墓石を建立して遺骨を納めます。

納骨堂は、屋内に遺骨を保管する施設で、個別のロッカー型や棚型、自動搬送式など様々なタイプがあります。

天候に左右されずお参りしやすい、比較的費用を抑えられるといったメリットがあります。

永代供養墓は、寺院や霊園が永代にわたって供養・管理してくれるお墓で、承継者がいなくても安心です。

樹木葬や海洋散骨、合同墓なども永代供養の一種と考えられます。

納骨場所を選ぶ際は、立地や費用、管理のしやすさだけでなく、将来的な承継の有無や、どのような供養を望むのかを家族でじっくり話し合うことが重要です。

一度納骨すると簡単に変更はできないため、後悔のないよう慎重に検討しましょう。

納骨法要当日の流れとマナー

納骨法要の当日は、事前の準備が整っていればスムーズに進めることができます。

一般的な流れとしては、まず墓所や納骨堂に集合し、受付を行います。

その後、納骨式を行い、お坊さんによる読経が行われます。

読経の間、参列者は焼香を行います。

納骨と読経が終わった後、場所を移して会食(お斎)を行うのが一般的です。

会食では、故人様を偲びながら、参列者同士が故人様との思い出を語り合います。

法要全体を通して、故人様への感謝の気持ちと、遺族への労いの気持ちを持って参列することが大切です。

服装は、四十九日法要と兼ねる場合は喪服を着用しますが、一周忌以降であれば、派手すぎない平服でも問題ありません。

ただし、事前に遺族に確認しておくと安心です。

当日は、時間に余裕を持って行動し、遺族の指示に従うようにしましょう。

法要開始前の準備と受付

納骨法要の開始前には、いくつかの準備が必要です。

まず、墓地や納骨堂に到着したら、納骨を行う場所に移動します。

お墓の場合は、墓石の準備や納骨室の開閉などを石材店にお願いしていることが多いため、石材店の方と打ち合わせを行います。

納骨堂の場合は、管理事務所で手続きを行うことがあります。

参列者が到着したら、受付を設けている場合は受付を行います。

受付では、参列者の方から香典(御仏前)を受け取ります。

受付係は、親族にお願いすることが一般的ですが、事前にやり方や香典の管理方法についてしっかりと確認しておきましょう。

参列者リストを作成しておくと、後日香典返しを行う際に役立ちます。

また、参列者の方には、控室や法要の場所への案内を行います。

法要が始まる前に、お坊さんへの挨拶や、当日の流れの最終確認を行うことも大切です。

納骨式と読経の進行

納骨式は、遺骨を墓所や納骨堂に納める儀式です。

まず、お坊さんが到着し、納骨を行う場所で準備が整った後、法要が開始されます。

お墓の場合、納骨室の蓋を開け、骨壺を納めます。

この際、石材店の方が立ち会ってくれることが一般的です。

納骨が終わると、お坊さんによる読経が始まります。

読経中は、故人様の冥福を祈り、静かに耳を傾けます。

読経の途中で、お坊さんから焼香をするように促されます。

焼香は、故人様への供養の気持ちを表す大切な行為ですので、心を込めて行いましょう。

焼香の回数や作法は宗派によって異なりますが、一般的には宗派の作法に従います。

焼香が終わると、お坊さんの読経が続き、最後に法話がある場合もあります。

法話は、仏様の教えや故人様を偲ぶ内容であることが多く、心静かに聞きましょう。

法要全体を通して、故人様への感謝と供養の気持ちを忘れずに行うことが大切です。

会食(お斎)の流れと注意点

納骨法要が無事に終わった後、参列者や僧侶を招いて会食(お斎)を行うのが一般的です。

会食は、故人様を偲びながら、法要に参列してくださった方々への感謝の気持ちを表す場です。

会場は、法要を行った場所の近くの料亭やホテル、斎場内の会食室などが利用されます。

自宅で行う場合は、仕出し弁当などを手配することもあります。

会食が始まる前に、施主(喪主)が参列者に向けて挨拶を行います。

法要への参列に対する感謝と、故人様への思いなどを簡潔に述べます。

その後、献杯の発声をして会食が始まります。

会食中は、故人様の思い出話などをしながら、和やかな雰囲気で過ごします。

会食の時間は一般的に1時間半から2時間程度を目安とし、お開きの時間を見計らって施主が締めの挨拶を行います。

締めの挨拶では、改めて感謝の気持ちを伝え、参列者を見送ります。

会食の形式は、必ずしも豪華なものでなくても問題ありません。

故人を偲び、参列者とゆっくりと話せる時間を持つことが最も重要です。

最近では、コロナ禍の影響もあり、会食を省略したり、仕出し弁当を持ち帰りにしたり、オンラインで繋がって遠隔で会食を行うなど、多様な形が取られています。

ご家庭の状況や参列者の意向に合わせて、柔軟に検討すると良いでしょう。

納骨法要に必要な準備と手配

納骨法要を行うためには、様々な準備と手配が必要です。

まず最も大切なのは、納骨を行う場所(お墓や納骨堂など)を決め、準備を進めることです。

新しいお墓を建てる場合は、石材店との打ち合わせや墓石の選定に時間がかかります。

納骨堂を利用する場合は、契約手続きが必要です。

場所が決まったら、次に寺院や霊園の管理事務所と連絡を取り、納骨法要の日程を調整します。

お坊さんにお願いする場合は、お坊さんの都合も確認して日程を決めます。

日程が決まったら、親族や故人と親しかった友人など、参列してほしい方々へ案内を行います。

案内状を送るか、電話やメールで連絡するかは、関係性や人数によって決めます。

また、法要後の会食の準備も必要です。

会場の手配や料理の予約を行います。

これらの準備は一度に全てを進めるのではなく、一つずつ段階を踏んで行うことで、漏れなくスムーズに進めることができます。

特に、複数の業者や関係者とのやり取りが必要となるため、早めに準備を開始することが大切です。

寺院や霊園への連絡と日程調整

納骨法要の日程を決める際は、まず納骨を予定している寺院や霊園の管理事務所に連絡を取ります。

特に、お墓が寺院墓地にある場合は、そのお寺のご住職に法要をお願いすることになりますので、ご住職の都合を確認することが最も重要です。

霊園の場合は、霊園の管理事務所に納骨の予約や手続きについて問い合わせます。

希望する日時がある場合は、いくつか候補日を伝えて、先方の都合の良い日を確認するとスムーズです。

特に、土日や大安などの縁起の良い日は予約が集中しやすい傾向がありますので、早めに連絡することをおすすめします。

また、納骨法要と併せて四十九日法要や一周忌法要などの年忌法要を行う場合は、その旨も伝えて、まとめてお願いできるか確認しましょう。

日程調整が完了したら、石材店にも連絡し、納骨当日の立ち合いや墓石の準備をお願いします。

参列者への案内と連絡方法

納骨法要の日程と場所が決まったら、参列してほしい方々へ案内を行います。

案内する範囲は、一般的に親族を中心に、故人と特に親しかった友人・知人を含めることが多いです。

案内状を作成して郵送するのが丁寧な方法ですが、近しい親族には電話やメールで連絡しても問題ありません。

案内状には、法要の日時、場所、会食の有無、返信期限などを記載します。

参列者の方々が都合をつけやすいように、案内は遅くとも法要の1ヶ月前までには行うのが望ましいでしょう。

返信期限を設定することで、おおよその参列者数を把握でき、会食の準備などに役立ちます。

また、遠方から来られる方がいる場合は、交通手段や宿泊施設の情報を提供したり、必要に応じて手配をサポートしたりするなど、きめ細やかな配慮をすると喜ばれます。

参列者の方々が安心して当日を迎えられるよう、不明な点があればいつでも問い合わせできるようにしておくことも大切です。

納骨に関わる費用の目安とお布施

納骨法要にかかる費用は、納骨場所や法要の規模によって大きく異なります。

主な費用としては、墓石の準備や工事にかかる費用(新しいお墓を建てる場合)、納骨堂の永代使用料や管理費、寺院や霊園に支払う納骨料(埋葬料)、そしてお坊さんへのお布施などがあります。

新しいお墓を建てる場合は、墓石代だけで数十万円から数百万円かかることもあります。

納骨堂の場合は、タイプによって異なりますが、数十万円から百万円程度が目安となることが多いです。

納骨料は数千円から数万円程度が一般的です。

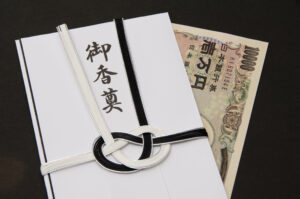

お布施については、読経をお願いするお坊さんへ感謝の気持ちとしてお渡しするもので、金額に決まりはありません。

地域の慣習や、お寺との関係性によって異なりますが、一般的には3万円から5万円程度を目安に包むことが多いようです。

これに加えて、お車代(お坊さんの交通費)や御膳料(会食に同席されない場合)を別途包むのが丁寧です。

これらの費用は事前に確認し、準備しておきましょう。

服装や持ち物、香典返しの準備

納骨法要に参列する際の服装は、法要の時期によって異なります。

四十九日法要と合わせて行う場合は、喪服を着用するのが一般的です。

男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマルを着用します。

一周忌以降の年忌法要と合わせて行う場合は、略喪服や地味な色の平服でも問題ありません。

ただし、派手な色や柄、露出の多い服装は避けるべきです。

服装に迷う場合は、事前に施主に確認するのが最も確実です。

持ち物としては、数珠、香典(御仏前)、そして必要な場合は案内状などがあります。

香典は袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。

また、施主側は、参列者からいただいた香典に対する香典返しの準備も必要です。

香典返しは、当日お渡しする場合と、後日改めて郵送する場合があります。

一般的には、いただいた金額の半額から3分の1程度の品物を用意します。

お茶や海苔、お菓子などの消耗品や、カタログギフトなどがよく選ばれます。

事前に品物を選び、手配しておくと当日の負担が軽減されます。

まとめ

納骨法要は、故人様を供養し、遺族が心の整理をつけるための大切な儀式です。

初めての経験で不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、一つずつ準備を進めていけば大丈夫です。

納骨の時期に厳密な決まりはありませんので、ご家族の都合や気持ちを最優先して決めましょう。

四十九日や一周忌に合わせて行うのが一般的ですが、それ以降でも問題ありません。

納骨場所の選定、寺院や霊園への連絡、参列者への案内、会食の手配など、準備することは多岐にわたりますが、それぞれの手順を理解し、余裕を持って進めることが大切です。

特に、お坊さんや石材店、霊園の管理事務所など、関係各所との連携を密に取ることがスムーズな法要の鍵となります。

当日は、故人様を偲び、冥福を祈る時間として、心を込めて参列することが何よりも重要です。

この記事が、皆さまの納骨法要の準備に少しでもお役に立てれば幸いです。

故人様との大切な別れを、心穏やかに迎えられるよう願っております。