近年、ライフスタイルや価値観の変化に伴い、お葬式を行わない「直葬」や「火葬式」を選ぶ方が増えています。

故人の意思やご家族の考え、そして費用負担を考慮した結果、シンプルな形で見送るという選択は、現代において決して珍しいことではありません。

しかし、葬儀を行わない場合でも、故人のご遺骨をどこに納めるのか、つまり「納骨」については考える必要があります。

「葬儀なしの場合納骨はどうすればいい?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

一般的な葬儀と比べて情報が少ないため、手続きや流れ、選択肢について不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、葬儀を行わない場合の納骨に焦点を当て、その基本的な知識から具体的な手続き、多様な選択肢、そして検討する上での注意点までを分かりやすく解説します。

この情報が、皆様が故人を安心して見送り、その後の供養について納得のいく決断をするための一助となれば幸いです。

葬儀なしでも納骨はできる?まずは基本を知ろう

「葬儀をしないと、お骨を納める場所が見つからないのではないか」「何か特別な手続きが必要なのでは」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ご安心ください。

結論から申し上げますと、葬儀を行わなくても納骨は可能です。

葬儀は故人を偲び、社会的に弔意を示す儀式であり、納骨はご遺骨を特定の場所に収める行為です。

これらは法的には別々の手続きであり、必ずしもセットで行う必要はありません。

重要なのは、納骨をするために必要な公的な手続きをしっかりと行うことです。

「葬儀なし」とはどんな状態?直葬や火葬式について

ここで言う「葬儀なし」とは、一般的に通夜や告別式といった儀式を行わない形式を指します。

代表的なものに「直葬(ちょくそう)」や「火葬式(かそうしき)」があります。

これらの形式では、ご逝去後、故人は安置施設や自宅などに直接搬送され、その後、近親者のみで火葬場へ向かい、お骨上げを行うのが一般的です。

お坊さんにお経を読んでもらうといった宗教的な儀式を省略することもあれば、火葬炉の前で読経を依頼することもあります。

費用や時間は一般的な葬儀と比べて大幅に抑えられますが、故人とのお別れの時間が限られるという側面もあります。

葬儀を行わない場合でも、ご遺体を火葬する際には、火葬許可証が必要になります。

この許可証は、死亡届を役所に提出する際に発行されるもので、納骨の際にも重要な役割を果たします。

納骨するために必要な「埋葬許可証」とは

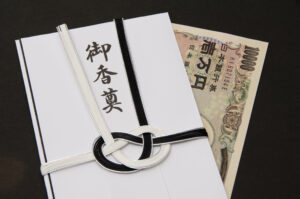

ご遺骨を墓地や納骨堂に納める際には、必ず「埋葬許可証」という書類が必要です。

この埋葬許可証は、実は火葬が済んだ後に火葬場から返却される「火葬許可証」に、火葬執行済みの証明印が押されたものです。

つまり、同じ一枚の書類が火葬許可証であり、火葬が終わると埋葬許可証としての効力を持つようになるのです。

この書類は、故人のご遺骨が法的に適切に火葬されたことを証明し、埋葬(納骨)を許可する公的な書類です。

納骨先の管理者に提出することが義務付けられていますので、火葬後はお骨と一緒に大切に保管してください。

もし紛失してしまった場合は、死亡届を提出した役所で再発行の手続きが可能です。

再発行には日数がかかる場合もあるため、早めに役所に相談することが重要です。

葬儀なしを選ぶ理由とその背景

葬儀を行わない選択が増えている背景には、いくつかの理由があります。

最も大きな理由の一つは、経済的な負担の軽減です。

一般的な葬儀にはまとまった費用がかかりますが、直葬や火葬式は費用を大幅に抑えることができます。

また、故人や遺族の価値観の変化も挙げられます。

「大々的な葬儀ではなく、静かに見送ってほしい」「形式にとらわれず、自分たちらしい方法で故人を偲びたい」といった故人の遺志や、遺族の希望が反映されるケースが増えています。

さらに、高齢化や核家族化が進み、参列者が少ない、あるいは遠方に住んでいる親族が多いといった現代社会の状況も影響しています。

故人が生前に「自分の葬儀はしなくていい」と明確な意思表示をしていた場合も、その意向を尊重して葬儀を行わない選択をする方がいらっしゃいます。

これらの背景から、葬儀を行わないことは決して特別なことではなく、多様な見送りの形の一つとして受け入れられています。

葬儀なしで納骨を進める具体的な流れと必要な手続き

葬儀を行わない場合でも、ご逝去から火葬、そして納骨に至るまでには、いくつかのステップと必要な手続きがあります。

一般的な葬儀と比べて省略される部分は多いですが、公的な手続きや納骨に関する準備はしっかりと行う必要があります。

ここでは、直葬や火葬式を選んだ場合を想定し、納骨までの具体的な流れと、それぞれの段階で必要となる手続きについて詳しく見ていきましょう。

事前に流れを把握しておくことで、慌てることなく落ち着いて対応することができます。

特に、役所での手続きや火葬場での注意点など、普段馴染みのないことばかりですので、丁寧に進めることが大切です。

ご逝去から火葬までの流れと必要な手続き

ご逝去後、まず必要となるのが「死亡診断書(または死体検案書)」の受け取りです。

これは医師によって作成されます。

次に、この死亡診断書を持って役所へ行き、死亡届を提出します。

同時に「火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」を受け取ります。

死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

役所での手続きは、故人の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場で行うことができます。

役所への手続きと並行して、葬儀社に連絡し、ご遺体の搬送と安置を依頼します。

葬儀社は、ご遺体を病院などから安置場所へ搬送し、火葬までの間、適切に安置してくれます。

火葬の日時が決まったら、火葬許可証を持って火葬場へ行きます。

火葬場では、火葬許可証を提出し、火葬が執り行われます。

火葬が終わると、ご遺骨を骨壷に納める「骨上げ(収骨)」を行います。

火葬後に受け取る書類と納骨に必要なもの

火葬が終わった後、火葬場からいくつかの重要な書類を受け取ります。

最も重要なのが、前述した「火葬許可証に火葬執行済みの証明印が押されたもの」、これが埋葬許可証となります。

この埋葬許可証は、納骨の際に必ず必要となる書類ですので、絶対に紛失しないように大切に保管してください。

その他に、火葬証明書や、火葬場によっては遺骨引渡証明書などが発行されることもあります。

これらの書類も、念のため一緒に保管しておくと良いでしょう。

納骨を検討する際には、埋葬許可証の他に、納骨先の種類によって必要なものが異なります。

例えば、お墓に納骨する場合は「墓地使用許可証」や「霊園の使用承諾証」、納骨堂の場合は「使用契約書」などが必要です。

また、納骨式を行う場合は、お坊さんへのお布施や、納骨する際の石材店への依頼(お墓の蓋を開ける作業など)が必要になることもあります。

事前に納骨先に確認し、必要なものを準備しておきましょう。

納骨先での手続きと費用

納骨先が決まったら、その管理者(霊園の管理事務所、寺院、納骨堂など)に連絡し、納骨の予約や手続きについて確認します。

必要な書類(埋葬許可証、墓地使用許可証など)を持参し、管理者の指示に従って手続きを進めます。

納骨式を行う場合は、日程を調整し、必要に応じて僧侶の手配なども行います。

納骨にかかる費用は、納骨先の種類や、納骨式を行うかどうかによって大きく異なります。

一般的なお墓に納骨する場合、永代使用料(土地の使用権を得る費用)や墓石代、管理費、そして納骨する際に石材店に支払う作業費用(納骨料)がかかります。

納骨堂の場合は、使用料や管理費が必要です。

永代供養墓や樹木葬、海洋散骨などは、初期費用に含まれる項目が異なるため、事前にしっかりと費用内訳を確認することが大切です。

想定外の費用が発生しないよう、見積もりを複数比較検討するのも良い方法です。

葬儀をしない場合の納骨の選択肢とそれぞれの特徴

葬儀を行わない場合でも、納骨の方法には様々な選択肢があります。

かつてのように「お墓に納骨する」という一択ではなく、現代では故人や遺族の希望、そしてライフスタイルに合わせて多様な供養の方法が選ばれるようになっています。

それぞれの方法には特徴があり、費用や管理の手間、将来的な承継の有無などが異なります。

ここでは、葬儀なしの場合に検討できる主な納骨方法と、それぞれの特徴について詳しくご紹介します。

ご家族で話し合い、故人の意思も尊重しながら、最適な方法を見つけることが重要です。

それぞれの選択肢について理解を深め、後悔のない選択をしてください。

お墓や納骨堂への納骨

伝統的な方法として、お墓への納骨があります。

一般的にイメージされるのは、家単位で代々受け継いでいく「一般墓」ですが、他にも様々な形式があります。

近年増えているのが、承継者がいなくても利用できる「永代供養墓」です。

寺院や霊園が永代にわたり管理・供養してくれるため、お墓の管理に不安がある方にとって安心できる選択肢です。

また、「納骨堂」も都市部を中心に人気があります。

建物の中に遺骨を安置する形式で、ロッカー式、仏壇式、自動搬送式など様々なタイプがあります。

納骨堂は、お墓を建てるよりも費用を抑えられる場合が多く、天候に左右されずにいつでもお参りしやすいというメリットがあります。

一般墓は承継が必要ですが、永代供養墓や納骨堂は管理の手間がかからない点が大きな違いです。

それぞれの形式によって、費用や利用規約が異なりますので、複数の施設を見学し比較検討することをおすすめします。

自然葬や手元供養という選択肢

「自然に還りたい」という故人の遺志や、「形式にとらわれず自由に供養したい」という遺族の希望から選ばれるのが「自然葬」です。

代表的なものに「樹木葬」と「海洋散骨」があります。

樹木葬は、樹木を墓標として遺骨を埋葬する形式で、里山型や公園型など様々なタイプがあります。

自然の中で眠りたいと願う方に選ばれています。

海洋散骨は、粉末状にした遺骨を海に撒く方法です。

法律に則り、許可された場所で適切に行う必要があります。

陸地から離れた場所で、関係者の同意を得て行うのが一般的です。

これらの自然葬は、お墓を建てる必要がないため、費用を抑えられることが多いですが、一度散骨すると後から遺骨を取り戻すことはできません。

また、お参りの場所がないため、別の方法で供養の場を設ける方もいらっしゃいます。

一方、「手元供養」は、遺骨の全部または一部を自宅に置いて供養する方法です。

ミニ骨壷に入れたり、アクセサリーに加工したりと様々な形があります。

故人をいつも身近に感じていたい、という気持ちを大切にしたい方に選ばれています。

手元供養は法的な手続きは不要ですが、遺骨の保管方法には注意が必要です。

それぞれの選択肢の費用とメリット・デメリット

各納骨方法の費用は幅広く、一般墓は墓石代を含め150万円~300万円以上かかることが多いですが、場所や石材によって大きく変動します。

永代供養墓は10万円~150万円程度、納骨堂は30万円~200万円程度が目安です。

樹木葬は5万円~80万円程度、海洋散骨は委託散骨で5万円~30万円程度、個人や家族で行うチャーター散骨では20万円~50万円以上かかることもあります。

手元供養は、ミニ骨壷やアクセサリーの費用次第ですが、数千円から数十万円まで様々です。

費用だけでなく、それぞれのメリット・デメリットを理解することが重要です。

一般墓のメリットは、代々受け継ぎやすく、いつでもお参りできることですが、承継者が必要で管理の手間がかかります。

永代供養墓や納骨堂は、管理の心配がなく、費用も抑えられることが多いですが、合祀される場合や、一定期間後に合祀される規約がある場合があります。

自然葬は、費用を抑えられ、故人の意思や自然回帰の願いを叶えられますが、お参りの場所がないことや、遺骨を取り戻せない点がデメリットです。

手元供養は、故人を身近に感じられますが、遺骨の保管責任が伴います。

それぞれの特徴をよく理解し、ご家族にとって最適な方法を検討しましょう。

葬儀なしでの納骨を検討する際の注意点と後悔しないために

葬儀を行わないという選択は、ご家族の意思を尊重する現代的な見送りの形の一つです。

しかし、だからこそ、納骨に関してはより一層慎重な検討が必要です。

特に、親族間の理解や、将来的な供養のあり方について、事前にしっかりと話し合い、準備をしておくことが、後々の後悔を防ぐために非常に重要になります。

ここでは、葬儀なしで納骨を検討する際に特に注意すべき点と、後悔しないための具体的なアドバイスをご紹介します。

故人を偲び、遺された方々が安心して前を向いていくためにも、これらのポイントを押さえておくことが大切です。

親族への説明と理解を得ることの重要性

葬儀を行わないこと、そしてその後の納骨方法について、親族間で意見が分かれることは少なくありません。

特に、伝統的な葬儀や供養を望む親族がいる場合、丁寧な説明と理解を得ることが不可欠です。

事後報告ではなく、可能であれば生前に故人の意思を確認し、親族にも伝えておくことが理想的です。

もし生前の話し合いが難しかった場合でも、ご逝去後、なるべく早い段階で親族に連絡を取り、葬儀を行わない理由や、考えている納骨方法について誠実に説明しましょう。

一方的な決定ではなく、親族の気持ちにも配慮し、話し合う姿勢を持つことが大切です。

「費用を抑えたい」「故人が望んでいた」「家族だけで静かに見送りたい」など、具体的な理由を伝えることで、理解を得やすくなります。

また、納骨先への一緒の訪問を提案するなど、親族が安心できる機会を設けることも有効です。

専門家(葬儀社や霊園)への相談の必要性

葬儀を行わない場合でも、ご遺体の搬送や火葬の手続き、そしてその後の納骨に関しては、専門家のサポートが不可欠です。

特に、直葬や火葬式の実績が豊富な葬儀社に相談することで、手続きの流れや必要な費用について具体的なアドバイスを得られます。

また、納骨先の選択肢が多岐にわたるため、霊園や納骨堂の管理者、あるいは終活に関する相談窓口などに相談することも有効です。

専門家は、それぞれの納骨方法のメリット・デメリット、費用、手続きについて正確な情報を提供してくれます。

また、親族間の調整に悩んでいる場合など、第三者の視点からのアドバイスが役立つこともあります。

複数の専門家から話を聞き、信頼できる相手を見つけることが、納得のいく選択をするための第一歩と言えるでしょう。

費用だけでなく長期的な視点で考えるポイント

葬儀なしを選ぶ大きな理由の一つに費用の問題がありますが、納骨方法を検討する際には、初期費用だけでなく、長期的な視点で考えることが非常に重要です。

例えば、お墓を選んだ場合、永代使用料や墓石代といった初期費用だけでなく、毎年かかる管理費、将来的な修繕費用、そして承継者がいなくなった場合のことも考慮する必要があります。

納骨堂や永代供養墓も、管理費がかかる場合や、一定期間後の合祀費用が発生する場合があります。

自然葬や手元供養は、基本的にその後の管理費はかかりませんが、お参りの場所がないことや、遺骨の保管方法、将来的にどうするかなどを考えておく必要があります。

単に費用が安いという理由だけで決めず、将来にわたってご家族がどのように供養を続けていきたいのか、という点を踏まえて検討することが、後悔しないための重要なポイントです。

ご家族の状況やライフプランに合わせて、最適な納骨方法を選びましょう。

まとめ

葬儀を行わないという選択は、現代において増えている見送りの形の一つです。

通夜や告別式といった儀式を省略する「直葬」や「火葬式」を選んだ場合でも、故人のご遺骨を納める「納骨」は適切に行う必要があります。

この記事では、「葬儀なしの場合納骨はどうすればいい?」という疑問に対し、その基本的な考え方から具体的な手続き、多様な納骨方法、そして検討する上での注意点について詳しく解説しました。

葬儀を行わなくても、故人の火葬は法律で定められており、火葬後に発行される「埋葬許可証」があれば、問題なく納骨を行うことができます。

納骨先には、お墓、納骨堂、永代供養墓といった施設への納骨から、樹木葬や海洋散骨といった自然葬、そしてご自宅で供養する手元供養まで、様々な選択肢があります。

それぞれの方法には、費用や管理、供養のスタイルに違いがありますので、ご家族でよく話し合い、故人の遺志も尊重しながら、最適な方法を見つけることが大切です。

また、親族への丁寧な説明や、専門家への相談、そして費用だけでなく長期的な視点で考えることも、後悔しないための重要なポイントです。

葬儀の形は変わっても、故人を偲び供養したいという気持ちに変わりはありません。

この記事が、皆様が安心して故人を見送り、その後の供養について納得のいく選択をするための一助となれば幸いです。