大切な方の訃報を受け、葬儀に参列する際、服装マナーに不安を感じる方は少なくありません。

特に男性の場合、スーツの着こなしには細かなルールがあり、中でもボタンの留め方は意外と見落としがちながら、故人やご遺族への敬意を示す上で非常に重要なポイントとなります。

この「葬式でのスーツのボタンマナー完全ガイド」では、葬儀という厳粛な場にふさわしいスーツのボタンの留め方から、全体の着こなし、そしてよくある疑問まで、分かりやすく丁寧にご説明します。

これを読めば、自信を持って弔いの場に臨めるようになるはずです。

葬式でのスーツ、ボタンマナーの基本ルールを知る

葬式での服装マナーは、故人への弔意とご遺族への配慮を示すためのものです。

スーツのボタンの留め方一つをとっても、その基本的なルールを知っているかいないかで、周囲に与える印象は大きく変わります。

ここでは、男性用スーツ、そして女性や子供、学生の場合のボタンマナーについて詳しく見ていきましょう。

男性シングルスーツの正しいボタンの留め方

男性が葬儀で着用するスーツの多くは、シングルのブラックスーツ(喪服)です。

シングルスーツにはボタンが2つ、または3つのタイプが一般的です。

2つボタンのシングルスーツの場合、一番上のボタンだけを留めるのが正しいマナーです。

一番下のボタンは絶対に留めません。

これは「アンボタンマナー」と呼ばれるもので、洋服の歴史的な背景に由来する着こなしの基本です。

座る際には、ボタンを全て外しても構いませんが、立ち上がる際には必ず一番上のボタンを留め直します。

3つボタンのシングルスーツの場合は、段返り仕様(一番上のボタンが襟の折り返しに隠れているデザイン)でなければ、真ん中のボタンだけを留めるか、一番上と真ん中の両方を留めるのが基本です。

一番下のボタンは、2つボタンと同様に留めません。

段返り仕様の場合は、真ん中のボタンだけを留めます。

こちらも座る際はボタンを外しても構いませんが、立つ際はマナー通りに留め直しましょう。

なぜこのように一番下のボタンを開けておくのかというと、これはかつてイギリスのエドワード7世が体型の変化から一番下のボタンを留められなくなり、それに周囲が倣ったことが始まりという説や、乗馬の際に動きやすくするためなど、諸説あります。

いずれにせよ、現代においてはこれが国際的なスーツ着こなしのマナーとして定着しています。

葬儀という厳粛な場においても、この基本マナーを守ることが、きちんとした印象を与える上で大切なのです。

男性ダブルスーツの正しいボタンの留め方

ダブルスーツは、シングルスーツよりもフォーマル度が高いとされており、葬儀においても問題なく着用できます。

ダブルスーツのボタンの数は4つ、6つ、あるいはそれ以上のタイプがありますが、留め方にはシングルスーツとは異なるルールがあります。

一般的な6つボタンのダブルスーツの場合、一番下のボタンは開けておき、内側のボタン(留め具)と、外側の一番上のボタン、または真ん中のボタンを留めるのが正しいマナーです。

つまり、留めるボタンは縦一列のうち一つか二つになります。

例えば、6つボタン2つ掛け(縦に3つボタンが並び、横に2列あるうちの、真ん中のボタンを留めるデザイン)の場合は、真ん中のボタンを留め、一番下は開けておくのが基本です。

ダブルスーツは、シングルスーツに比べて前を常に閉めて着用することが前提とされています。

そのため、基本的に座る時もボタンを外す必要はありません。

常にボタンを留めた状態を保つことで、重厚感とフォーマルな印象を保つことができます。

この点がシングルスーツとの大きな違いと言えるでしょう。

ダブルスーツを着用する際は、この「前を閉めて着る」という原則を覚えておきましょう。

ダブルスーツはシングルスーツに比べて貫禄のある印象を与えますが、葬儀においては派手なデザインや光沢のある生地は避けるべきです。

あくまでも故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちを表す服装であることを忘れてはなりません。

ボタンに関しても、派手な装飾があるものは避け、落ち着いたデザインのものを選びましょう。

女性・子供・学生のスーツのボタンマナー

葬儀に参列するのは男性だけではありません。

女性や子供、学生もスーツやそれに準ずる服装を着用することがあります。

それぞれの場合のボタンマナーについても確認しておきましょう。

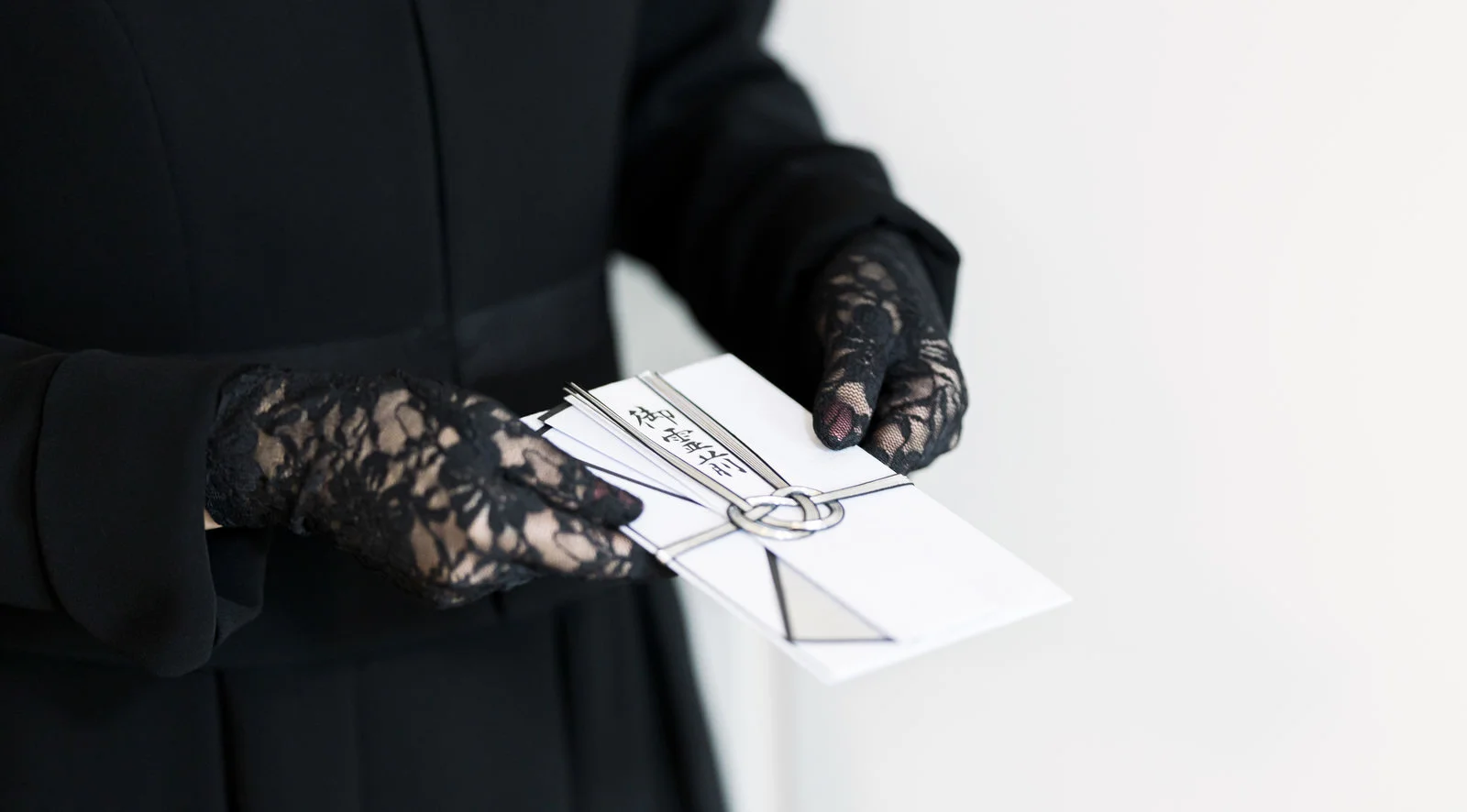

女性の場合、葬儀で着用するのはブラックフォーマルと呼ばれるスーツやワンピースが一般的です。

女性用のジャケットやブラウスのボタンは、デザインによって様々ですが、基本的に全てのボタンを留めるのがマナーです。

特にジャケットの場合は、前を開けて着用するデザインでない限り、ボタンは留めてシルエットを整え、きちんと感を出すことが大切です。

ワンピースの場合は、デザインに沿ってボタンを留めます。

露出を控えることが重要視されるため、ボタンを全て留めることで、より慎み深い印象になります。

子供や学生が制服やブレザーを着用して参列する場合、制服のボタンは基本的に全て留めるのが学校の制服としてのマナーであり、葬儀の場でも同様です。

ブレザーの場合も、特に指定がなければ全てのボタンを留めるのが一般的です。

学校指定の制服であれば、そのルールに従うことが最も適切です。

もし制服がない場合は、地味な色のブレザーやジャケットに、白のシャツ、黒や紺、グレーなどのズボンやスカートを合わせることが多いですが、この場合もボタンは全て留めるのが基本です。

子供の場合、動き回ってボタンが外れてしまうこともありますが、できるだけきちんと着せるように心掛けましょう。

いずれの場合も、ボタンの留め方はその服装全体を美しく見せ、失礼のないようにするための重要な要素です。

特に女性や子供、学生の場合は、男性のシングルスーツのような「アンボタンマナー」は適用されないと理解しておきましょう。

その服本来のデザインに沿った着こなしをすることが、葬儀という場にふさわしい装いにつながります。

葬式にふさわしいスーツ選びとボタン以外の服装マナー

葬式での服装マナーは、ボタンの留め方だけではありません。

スーツそのものの選び方から、合わせるシャツやネクタイ、靴などの小物に至るまで、全体のバランスが重要です。

ここでは、葬儀にふさわしいスーツの選び方と、ボタンマナーと合わせて知っておきたい他の服装マナーについて掘り下げていきます。

喪服とビジネススーツの違い、ボタンマナーへの影響

葬儀に参列する際の男性の正式な服装は「喪服」と呼ばれるブラックスーツです。

喪服は、ビジネススーツの黒とは異なり、より深い漆黒の色合いと、光沢のないマットな生地が特徴です。

また、ボタンも光沢のない黒や共布で包まれたものなどが使用されます。

ビジネススーツの黒は、光の当たり具合でわずかにグレーに見えたり、ストライプなどの織り柄が入っていたり、生地に光沢があったりすることがあります。

また、ボタンもプラスチックや水牛などで、やや光沢がある場合が多いです。

葬儀においては、これらのビジネススーツの特徴は弔いの場にはふさわしくないとされています。

特にボタンの光沢は目立ちやすいため、ビジネススーツで参列せざるを得ない場合は、光沢の少ないボタンであるかを確認することが重要です。

ボタンマナー自体は、シングルかダブルかというスーツのタイプによって決まるため、喪服かビジネススーツかによって留め方が変わるわけではありません。

しかし、ビジネススーツで参列する場合、全体のフォーマル度が喪服に比べて劣るため、せめてボタンの留め方だけでも正しく行うことで、少しでもきちんと感を出すことができます。

例えば、急な訃報で喪服の準備が間に合わない場合、地味なダークカラーのビジネススーツを着用することがありますが、この際もボタンはシングルなら一番下を開け、ダブルなら内側と外側の一つか二つを留めるという基本マナーを守ります。

可能であれば、葬儀には喪服を着用するのが最も適切です。

しかし、やむを得ずビジネススーツで参列する場合でも、ボタンの留め方を含め、できる限りマナーに沿った着こなしを心掛けることが、故人とご遺族への最大限の配慮となります。

ボタンの色や素材、生地の光沢などを確認し、できるだけ地味で落ち着いた印象になるように努めましょう。

ボタンマナーと合わせて押さえたい全体の服装ルール

スーツのボタンの留め方は重要ですが、葬儀の服装マナーはそれだけではありません。

全体の着こなしが調和して初めて、場にふさわしい装いとなります。

まず、シャツは必ず白無地のレギュラーカラーかワイドカラーを選びます。

ボタンダウンシャツはカジュアルな印象を与えるため、葬儀には不向きです。

ネクタイは黒無地のものを、ディンプル(結び目の下のくぼみ)を作らずに結ぶのが正式なマナーです。

光沢のある素材や柄物は避けましょう。

ネクタイピンも原則としてつけません。

靴下は黒無地のものを選びます。

座った時などに肌が見えないよう、ふくらはぎまで長さのあるロングホーズが理想的です。

靴は黒無地の革靴で、内羽根式のプレーントゥかストレートチップが最もフォーマルです。

金具のついたものや、エナメルなどの光沢のある素材は避けます。

ベルトも靴に合わせて黒無地のシンプルなものを選びます。

持ち物としては、数珠と袱紗(ふくさ)が必須です。

ハンカチは白無地のものを用意します。

バッグを持つ場合は、黒で光沢のないシンプルなデザインのものを選びましょう。

これらの小物の色や素材にも気を配ることで、全体の印象が引き締まり、よりマナーに沿った装いになります。

ボタンの留め方が完璧でも、シャツが色物だったり、靴が派手だったりすれば、服装全体としてはマナー違反と見なされてしまう可能性があります。

葬儀の場では、華美な装飾やアクセサリーは控え、結婚指輪以外のアクセサリーは外すのが一般的です。

時計もシンプルなデザインのものを選び、派手なものは避けるのが無難です。

服装全体で「控えめであること」「慎み深いこと」を表現することが、葬儀における最も大切なマナーと言えるでしょう。

急な訃報への対応と略喪服の考え方

突然の訃報は、いつ訪れるか分かりません。

急いで駆けつけなければならない場合など、十分な準備ができないこともあります。

このような場合に着用するのが「略喪服」です。

略喪服とは、喪服に準ずる服装のことで、男性の場合はダークスーツ(黒、濃紺、チャコールグレーなどの地味な色のスーツ)を指します。

急な通夜などでは略喪服でも失礼には当たりません。

ただし、告別式や葬儀に参列する場合は、できる限り喪服を着用するのが望ましいとされています。

略喪服としてダークスーツを着用する場合も、ボタンの留め方は喪服と同様のマナーに従います。

シングルなら一番下を開け、ダブルなら内側と外側の一つか二つを留めます。

しかし、ダークスーツの場合はビジネススーツである可能性が高いため、生地の光沢やボタンの色・素材には特に注意が必要です。

できる限り光沢がなく、ボタンも黒や地味な色のものを選びましょう。

もしボタンが明るい色や光沢のある素材の場合は、付け替えることも検討できますが、時間がない場合はそのまま着用するしかありません。

その際も、ボタンの留め方を正しく行うことで、少しでもきちんとした印象を与えるよう努めましょう。

急な訃報に備えて、喪服を一着用意しておくと安心です。

しかし、すぐに準備できない場合は、手持ちのダークスーツの中で最も地味でフォーマルに近いものを選び、シャツ、ネクタイ、靴下、靴などの小物を喪服のマナーに合わせて揃えることで、略喪服として対応できます。

重要なのは、服装全体で弔意を示すことです。

ボタンの留め方を含む服装マナーを理解しておくことで、急な場合でも慌てずに対応できるようになります。

葬式でのボタンマナー、状況別対応とよくある疑問

葬式という場では、様々な状況が想定されます。

通夜と告別式でボタンマナーは違うのか、座っている時と立っている時でボタンはどうするのかなど、具体的なシーンでの対応や、葬式での服装に関するよくある疑問について見ていきましょう。

通夜・告別式、座る・立つなどシーン別のボタン対応

通夜と告別式では、服装マナーに大きな違いはありません。

どちらも故人を悼む場であり、正式には喪服を着用するのがマナーです。

ただし、通夜は訃報を受けて急いで駆けつける参列者も多いため、略喪服でも許容される傾向があります。

ボタンの留め方に関しては、通夜であろうと告別式であろうと、基本的なマナーは同じです。

シングルスーツなら一番下を開け、ダブルスーツなら前を閉めて着用します。

これは、式典の開始から終了まで一貫して守るべきルールです。

しかし、葬儀の進行中、座ったり立ったりする場面があります。

シングルスーツの場合、座る際にはボタンを全て外しても構いません。

これは、座った時にスーツの裾が突っ張ってシワになったり、ボタンに負担がかかったりするのを防ぐためです。

ただし、立ち上がる際には必ずボタンを留め直すのを忘れないようにしましょう。

特に弔辞を読む際や焼香をする際など、人前に立つ場面では、きちんとボタンを留めていることが重要です。

一方、ダブルスーツの場合は、前を閉めて着用することが前提のため、座る時もボタンを外す必要はありません。

ダブルスーツは構造上、前を閉めたままでも比較的座りやすくなっています。

常にボタンを留めた状態を保つことで、フォーマルな印象を維持できます。

焼香の際も、ダブルスーツの場合はボタンを留めたまま行うのが一般的です。

このように、シングルスーツとダブルスーツでは、座る際のボタンの開閉に関するマナーが異なります。

ご自身が着用するスーツのタイプに合わせて、適切に対応することが大切です。

これらのマナーは、単なる形式ではなく、スーツを美しく着こなし、場に敬意を示すためのものです。

葬式でのボタンに関する一次情報と知っておきたい豆知識

葬式での服装マナー、特にボタンの留め方について、様々な情報がありますが、ここでは葬儀の現場で実際に働く方々の視点や、あまり知られていない豆知識をご紹介します。

ある葬儀社のスタッフの方にお話を伺った際、参列者の服装で気になる点として、意外にも「ボタン」を挙げられることがありました。

「皆さんネクタイや靴には気を遣われるのですが、スーツのボタンの留め方がバラバラな方が多いです。

特にシングルスーツの一番下のボタンを皆さん留めていらっしゃるのを見ると、少し残念に感じます。

ボタンの留め方がきちんとしていると、それだけで『この方はマナーをよくご存知で、故人やご遺族に失礼がないようにと心を配られているんだな』という印象を受けます。

」とのことでした。

やはり、プロの目から見ても、ボタンマナーは重要なチェックポイントの一つなのですね。

また、地域によっては、特定の宗派や家柄の葬儀において、服装に独自の習慣が残っている場合があります。

例えば、「この地域では弔事にはダブルスーツを着るのが慣例だ」といった話を聞くこともありますが、これは全国的なルールではなく、あくまでその地域やコミュニティ内での慣習です。

もし、参列する葬儀が非常に伝統的なもので、地域の慣習に不安がある場合は、事前に地域の年長者や葬儀社にさりげなく尋ねてみるのも一つの方法です。

ただし、基本的には全国共通の喪服マナー、そしてシングル・ダブルそれぞれのボタンマナーを守っていれば、ほとんどの場面で失礼になることはありません。

さらに、スーツのボタンの数には、それぞれ意味合いがあると言われることもあります。

例えば、シングル2つボタンは現代のビジネスシーンで最も一般的で、活動的な印象。

3つボタンはよりクラシックで誠実な印象。

ダブルは重厚で威厳のある印象、といった具合です。

葬儀においては、どのボタン数のスーツを選んでも問題ありませんが、それぞれのデザインが持つ印象を理解しておくと、より場にふさわしいスーツ選びの参考になるかもしれません。

大切なのは、どのようなデザインであっても、ボタンの留め方という基本的なマナーを遵守することです。

葬式での服装に関するよくある質問

葬儀の服装に関して、ボタンマナー以外にも様々な疑問が寄せられます。

ここでは、特によくある質問とその回答をご紹介します。

Q: 急な葬儀で、持っているスーツのボタンが明るい色や光沢のある素材なのですが、どうすれば良いですか?

A: 可能であれば、地味な色のボタンに付け替えるのが最も良い方法です。

しかし、時間がない場合はそのまま着用するしかありません。

その際も、ボタンの留め方(シングルなら一番下を開けるなど)を正しく行い、他のアイテム(ネクタイ、シャツ、靴など)を徹底的にマナーに沿ったものにすることで、全体の印象を少しでも落ち着かせることができます。

目立たないように努めることが大切です。

Q: スーツのボタンが取れてしまったのですが、どうすれば良いですか?

A: 予備のボタンがあれば、急いで付け直しましょう。

もし予備がなく、付け直すことも難しい場合は、安全ピンなどで一時的に留めるなどの応急処置を検討します。

ただし、安全ピンが見えるのはあまり望ましくありません。

ボタンが取れたまま参列するのは、だらしない印象を与えかねません。

もし替えのスーツがあるなら、そちらを着用するのが最善です。

もし難しい場合は、できる限り目立たないようにし、会場に着いたらすぐに葬儀社のスタッフに相談してみるのも良いかもしれません。

プロの視点からアドバイスをもらえる可能性があります。

Q: 子供の制服がサイズアウトしてしまったのですが、新しい喪服を買うべきですか?

A: 子供の場合、急に背が伸びて制服が合わなくなることはよくあります。

必ずしも子供用の喪服を用意する必要はありません。

学校指定の制服がない場合やサイズが合わない場合は、黒や紺、グレーなど地味な色のブレザーやジャケットに、白のシャツ、同系色のズボンやスカートを合わせる略喪服で構いません。

ボタンは基本的に全て留めるように着せましょう。

レンタルサービスを利用するのも一つの選択肢です。

大切なのは、子供にも弔いの場であることを教え、できる範囲できちんとした服装をさせることです。

これらの質問からも分かるように、葬儀の服装には様々な状況が考えられます。

完璧なマナーを守ることが難しい場合でも、できる範囲で最善を尽くし、故人とご遺族への敬意を示すことが最も重要です。

ボタンマナーを含む服装の知識は、そのような「もしも」の時に慌てず、落ち着いて対応するための助けとなるでしょう。

まとめ

葬式という厳粛な場では、服装マナーは故人への弔意とご遺族への配慮を示すための大切な要素です。

中でもスーツのボタンマナーは、細部に宿る気遣いとして、意外と見られているポイントです。

男性のシングルスーツでは一番下のボタンを開ける「アンボタンマナー」を、ダブルスーツでは前を閉めて着ることを基本とします。

女性や子供、学生の場合は、基本的に全てのボタンを留めるのがマナーです。

これらのボタンマナーは、スーツのタイプによって異なるため、自分が着用するスーツに合わせて正しく理解しておくことが大切です。